猫が飼い主にすりすりする理由

猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。

飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。

次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。

なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。

こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。

コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。

猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。

飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。

次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。

なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。

こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。

コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。

セルフマッサージ

猫が体をすりすりする理由にセルフマッサージである可能性があります。

猫は体を撫でられることが好きな動物であり、撫でてもらうことを催促するために体をすりすりしてきます。

顔をこすりつけるのであれば顔を撫でてほしい気持ちであり、体をこすりつけるのであれば体を撫でてほしい気持ちの表れです。

また、撫でてほしい気持ちとは別で体を飼い主にすりすりすることで気持ちいいと感じている場合もあります。

体が痒い際に家の柱などですりすりすることもあります。

挨拶

人は挨拶する際に言葉を発したり、行動で示しますが、猫の場合は体をこすりつけて挨拶を行います。

どのような猫に対しても体をこすりつける挨拶をするのではなく、目上の者に対して行う習性があります。

そのため、飼い主に体をこすりつけるのであれば飼い主のことを上の立場であることを示している可能性が高く、正しい従者関係が築けている証拠です。

猫が飼い主よりも立場が上という考えでは懐きにくくなり、ワガママな性格になりやすいです。

スキンシップ

猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。

猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。

人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。

人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。

顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。

猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。

猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。

人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。

人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。

顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。

マーキング

体をこすりつけることはマーキングの意味合いがある場合もあります。

猫は自分のものと主張する場合に体をこすりつけ対象に匂いを付けます。

猫には臭腺がいくつかあり、頬の部分にもあるため、頬をこすりつけている場合はマーキングされている可能性が高いです。

飼い主のことを自分のものと思われていることは飼い主にとって喜ばしいことではないでしょうか。

地面などに体をこすりつけている場合は体が痒い可能性もありますが、縄張りの主張をしている場合もあります。

猫が物や床に体をこすりつける理由

猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。

人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。

そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。

次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。

猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。

猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。

人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。

そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。

次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。

猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。

興奮

猫は興奮すると物や床に体をこすりつけるようにします。

キャットニップやまたたびの香りには猫を恍惚状態にする成分が含まれており、興奮状態になったり、軽い痙攣の症状が現れます。

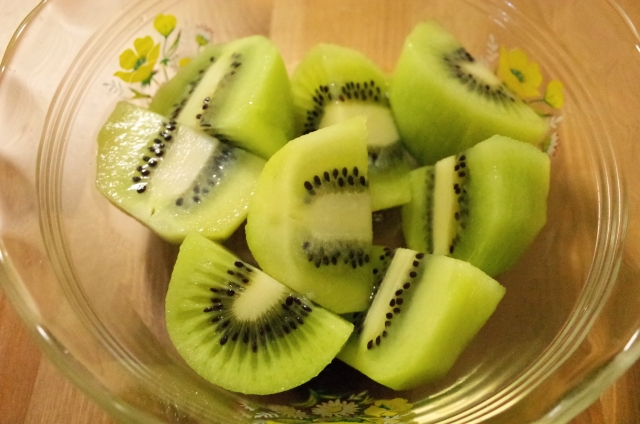

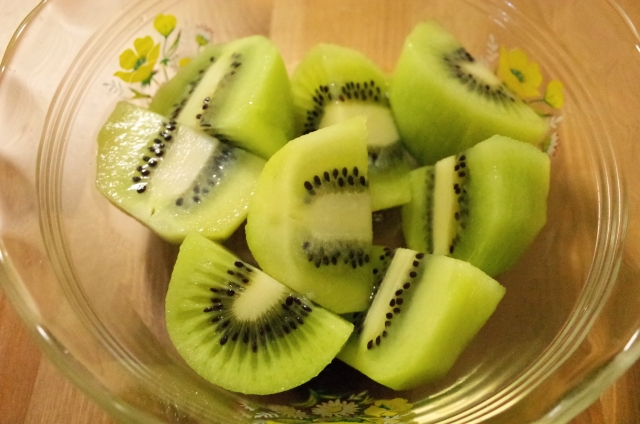

キャットニップやまたたびの匂いがないにも関わらず、興奮している場合は歯磨き粉や果物のキウイの匂いが原因の可能性があります。

歯磨き粉やキウイにはまたたびの香りと同じ成分があり、同じく猫は興奮状態に陥ってしまいます。

成分が体から抜ければ興奮状態も沈静化してきます。

発情期

いままで床に体をこすりつける行動をしていなかったにも関わらず、頻繁に行うようになった場合は発情期が訪れた可能性が高いです。

猫は発情期に入ると体を床や物にこすりつける習性があります。

当然発情期は過ぎれば体をこすりつけなくなります。

また、去勢手術や避妊手術を行っていれば発情期も訪れなくなるため、発情期が原因で体をこすりつけることもなくなります。

放し飼いで外で妊娠させたくないのであれば体をこすりつける頻度を観察し、発情期が訪れれば外出させないようにしましょう。

綺麗にしたい

猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。

そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。

綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。

猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。

そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。

綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。

痒い

体を痒いとさまざまな物に対して体をこすりつけるようにして、痒みを軽減させようとします。

猫は人とは異なり、痒い場所に手が届かないため、物や床などを利用して痒みをとります。

皮膚に痒みが現れることは何かしらの異常が皮膚に発生している可能性があり、皮膚の状態をチェックすることをおすすめします。

皮膚病を発症しているのであれば早急に治療を開始する必要があり、悪化する前に完治させましょう。

ノミやダニ、汚れなどで痒みが起きやすいです。

番外編!猫の変わったすりすりとは?

猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。

それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。

次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。

さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。

一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。

猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。

それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。

次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。

さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。

一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。

すりすり&噛む

すりすりしながら噛む場合は甘えたい気持ちやじゃれあいたい気持ちの表れです。

そのため、一緒に遊んであげたり、撫でてあげることで猫は満足します。

しかし、ストレスが溜まっている時にもすりすりしながら噛んでくることもあり、どちらの理由で行っているのかを把握する必要があります。

撫でていると猫は喜ぶ場合は多いですが、撫で方がしつこかったり、痛い部分に触れられると当然ストレスを感じてしまい、やめてほしい気持ちの表れですりすりと噛む行動をします。

すりすり&頭突き

すりすりしたり頭突きすることは愛情表現の一種と考えられています。

いきなり頭突きされると驚いてしまうことも多く、それなりの勢いで頭突きしてくるため、痛さを感じてしまうことも多いです。

一見敵意むき出しの行動ではありますが、愛情表現の一種であり、飼い主のことを信頼している証拠です。

そのため、頭突きされても叱ることは逆効果になってしまうため、撫でてあげたり、構ってあげるようにしましょう。

猫はさまざまな行動で愛情表現を行いますが、頭突きは最上位の愛情表現でもあります。

まとめ

猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。

愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。

体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。

赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。

猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。

愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。

体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。

赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。

猫と電車に乗る方法

猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。

電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。

ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。

次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。

猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。

電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。

ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。

次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。

お出かけグッズに慣れさせる

猫と電車に乗る場合はキャリーバッグやハーネスを利用する場合が多いため、それらのグッズに慣れさせておくようにしましょう。

特に、キャリーバッグの中に入れて電車移動する場合が多いため、キャリーバッグ慣れさせることは必須です。

お出かけグッズに慣れさせないままキャリーバッグで移動させることは猫が暴れるリスクが高いため、行わないようにしましょう。

キャリーバッグに入れて移動する練習をしたり、キャリーバッグ内の環境を整えるなどの工夫をしましょう。

ホームでも猫に気配りを

電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。

ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。

特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。

騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。

騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。

電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。

ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。

特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。

騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。

騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。

乗車中に気をつけたいこと

猫と電車に乗る際に最も注意する必要があるときが乗車中です。

最も長い時間を乗車に費やす場合が多いため、それだけ注意点も多くなっています。

乗車中はホームのように騒がしい環境ではありませんが、揺れが激しいため、いかに揺れを感じさせないようにするかが重要です。

可能であれば膝の上にキャリーバッグを置き、揺れを軽減させるようにしましょう。

混雑しており、座ることができない場合は、電車の先頭か最後尾の隅に移動するようにしましょう。

電車は中心が最も揺れやすいため、前後どちらかに移動するだけでも揺れが抑えられます。

新幹線で指定席を予約すのであれば先頭車両の席を指定するようにしましょう。

揺れを軽減することでストレスを与えにくくでき、酔いも防ぐことができます。

猫と電車に乗る時の注意点やマナー

猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。

都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。

また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。

次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。

初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。

猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。

都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。

また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。

次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。

初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。

猫をかまいすぎない

初めて猫と電車に乗ると猫のことが心配になり、ついついキャリーバッグの中を覗いてしまいがちです。

しかし、猫のことが心配であっても落ちついているのであればそのまま、構いすぎないようにしましょう。

猫に構ってしまうと猫が甘えてきたり、周りの環境に気づいて興奮してしまうリスクがあります。

乗車中はいかに静かにさせることが重要になるため、猫に触れたり、話しかけないようにしましょう。

周りの乗客の中には猫が一緒に電車に乗っていることを知るだけでも不快に感じてしまう場合もあり、いかに猫と一緒にいることを感じさせないかも重要です。

鳴き声がうるさい場合は一旦外へ

普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。

また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。

そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。

一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。

そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。

普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。

また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。

そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。

一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。

そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。

猫をバッグから出さない

猫をキャリーバッグの外に出すことはご法度であり、エチケットが守られていません。

猫が窮屈な思いをして可哀そうと感じてしまう場合もありますが、猫には我慢してもらう必要があり、飼い主も我慢しましょう。

キャリーバッグの外に出してしまうと他の乗客に多大な迷惑をかけてしまい、トラブルに発展してしまうリスクも高まります。

また、逃走してしまう可能性もあり、より多くの乗客に迷惑をかけてしまいます。最悪乗客に怪我を負わせてしまう場合もあります。

猫と電車に乗る時の必需品や便利アイテム

猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。

必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。

また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。

便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。

次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。

猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。

必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。

また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。

便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。

次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。

電車移動する際の必需品

猫を電車移動させる場合の必需品はキャリーバッグやタオルにおもちゃです。

特に、キャリーバッグは必需品中の必需品であり、キャリーバッグなしで電車移動させることはできません。

タオルはさまざまなことで活用できるほか、キャリーバッグに被せることで猫を落ち着かせることも可能になります。

おもちゃは普段遊んでいる物が好ましく、遊ばせていることで周りの環境の変化に気づかせにくくできます。

そのほかはティッシュがゴミ袋、トイレシートがあればより快適に電車移動が可能となります

用意すると便利なグッズ

必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。

ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。

また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。

酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。

必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。

ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。

また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。

酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。

猫が電車に乗る時の料金は?

猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。

知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。

猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。

基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。

猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。

猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。

知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。

猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。

基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。

猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。

まとめ

猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。

ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。

猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。

ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。 猫を飼うのに必要な部屋の広さは?

猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。

ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。

例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。

猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。

そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。

欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。

猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。

長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。

猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。

走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。

猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。

ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。

例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。

猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。

そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。

欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。

猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。

長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。

猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。

走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。

猫を飼う部屋の注意点やポイント

猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。

猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。

注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。

次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。

猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。

猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。

猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。

注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。

次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。

猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。

誤食や拾い食いに気をつける

猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。

誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。

そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。

ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。

拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。

猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。

誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。

そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。

ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。

拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。

部屋の温度に注意する

部屋の温度を最適にすることで快適に過ごすことができるようになります。

猫も人と同じように部屋の温度が暑かったり、寒いと快適に過ごすことができないだけではなく、体調を崩してしまう原因にもなります。

部屋の温度は人が快適に過ごせる温度で問題ありません。

注意することは人が出かけてしまう際にエアコンなどの機器を停止してしまうことであり、冬や夏の季節であれば猫が活動する部屋だけエアコンをつけておくことをおすすめします。

特に、夏場は熱中症になりやすく、冬の場合は毛布などを用意していれば温かさを得られるますが、涼しさは気軽に与えることができないため、エアコンをつけっぱなしにしておきましょう。

猫が嫌がる匂いを避ける

猫が嫌がる匂いはストレスを与えてしまう原因になるため、控えましょう。

猫が嫌う匂いはフローラル系や柑橘系の匂いであり、芳香剤や洗剤などに使用されている場合が多いです。

柑橘系のフルーツを食べると匂いが漂ってしまいやすいため、換気などして匂いをなくすように配慮しましょう。

柑橘系の匂いの成分には猫に悪い影響を及ぼしてしまうリスクもあり、柑橘系の匂いには特に注意しましょう。

不快なにおいを嗅ぎ続けることは嗅覚に異常が起きるだけではなく、さまざまな体調不良を誘発してしまう原因にもなります。

棚の上に物を置かない

猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。

タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。

しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。

物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。

棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。

また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。

猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。

タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。

しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。

物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。

棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。

また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。

部屋で飼う猫のストレス解消法

部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。

猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。

そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。

室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。

次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。

ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。

部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。

猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。

そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。

室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。

次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。

ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。

高い場所を行き来できる工夫をする

猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。

高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。

高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。

全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。

キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。

猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。

高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。

高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。

全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。

キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。

日当たりの良い場所に特等席を用意

猫は日光浴を好む傾向があり、太陽の位置によって日光浴ができる場所が異なりますが、それぞれの時間帯に応じて移動して日光浴を行います。

そのため、猫が日光浴できる特等席を用意してあげましょう。

よく太陽の光が当たり、風などが当たらない場所がおすすめであり、特等席には専用のベッドや座布団を置いておきましょう。

また、すでに特定の場所で日光浴をしているのであればそのような場所にクッションなどを置いてあげることもおすすめです。

外がよく見える場所にする

どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。

封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。

特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。

外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。

どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。

封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。

特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。

外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。

部屋と部屋の行き来を自由にする

猫を部屋で飼うのであれば自由に部屋の行き来ができるようにしましょう。

猫は束縛と不自由を嫌う動物であるため、部屋の行き来ができないとストレスが溜まりやすく、できるだけ家の中を自由に歩けるようにしましょう。

しかし、どうしても猫に入ってほしくない場所もあり、そのような場所だけ猫が入らないようにしましょう。

より多くの部屋を行き来できるようにすれば自由度が高まりますが、それだけ猫に入られても問題ない部屋にしなければなりません。

まとめ

猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。

また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。

猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。

猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。

また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。

猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。

フレンチブルドッグの散歩の仕方

フレンチブルドックはブサカワイイことで人気がある犬種であり、癒される存在でもあります。

フレンチブルドックは少しでも運動をしなければ肥満体質になりやすい犬種でもあるため、散歩の必要性が非常に高いです。

次に、フレンチブルドッグの正しい散歩の仕方について紹介します。

散歩といっても適当に歩かせるだけでは、場合によっては犬に悪影響を与えてしまうリスクもあります。

どのような方法で散歩させればよいのか知りたい人は参考にしてください。

フレンチブルドックはブサカワイイことで人気がある犬種であり、癒される存在でもあります。

フレンチブルドックは少しでも運動をしなければ肥満体質になりやすい犬種でもあるため、散歩の必要性が非常に高いです。

次に、フレンチブルドッグの正しい散歩の仕方について紹介します。

散歩といっても適当に歩かせるだけでは、場合によっては犬に悪影響を与えてしまうリスクもあります。

どのような方法で散歩させればよいのか知りたい人は参考にしてください。

散歩の距離

フレンチブルドッグを散歩させるのであれば適した距離散歩させる必要があります。

散歩の距離が短ければ運動量も少なく、運動不足に落ち知りやすいです。

また、散歩の距離が長すぎてしまうと体を痛めてしまうリスクがあり、ダイエット目的で散歩させているのであれば本末転倒になってしまいます。

散歩の適した距離は個体差によって変動し、年齢にも関係しています。

飼い犬に適した散歩距離の確認方法は散歩から帰宅した際にぐったり疲れていないかを確認することで距離が長すぎないかを知ることができます。

散歩の時間

フレンチブルドッグの散歩の時間は1日1~2回程度がおすすめです。

また、1回の散歩時間は30分程度がおすすめです。

しかし、あくまでも目安の数字であるため、飼っているフレンチブルドッグの体調などを考慮して適した散歩の時間を知るようにしましょう。

上記で紹介したように散歩から帰宅した際の愛犬の疲れ具合で散歩の時間をおおよそ決めることができます。

散歩時間が長すぎてしまうと途中で疲れ果ててしまい、最悪歩かなくなってしまう場合もあります。

フレンチブルドッグの散歩の時間は1日1~2回程度がおすすめです。

また、1回の散歩時間は30分程度がおすすめです。

しかし、あくまでも目安の数字であるため、飼っているフレンチブルドッグの体調などを考慮して適した散歩の時間を知るようにしましょう。

上記で紹介したように散歩から帰宅した際の愛犬の疲れ具合で散歩の時間をおおよそ決めることができます。

散歩時間が長すぎてしまうと途中で疲れ果ててしまい、最悪歩かなくなってしまう場合もあります。

フレンチブルドッグの夏の散歩の仕方

フレンチブルドッグの散歩は必要不可欠ですが、夏の季節の散歩方法は他の季節とは異なり、さまざまなことに注意しなければなりません。

フレンチブルドッグに限った話ではないため、他の犬種を飼っている際の夏の散歩の仕方にも当てはまります。

夏の散歩は最もリスクのある散歩となりますが、室内に閉じ込めてしまうことはそれだけ愛犬にストレスを与えてしまうことと同義です。

次に、フレンチブルドッグの夏の散歩の仕方を詳しく紹介します。

フレンチブルドッグの散歩は必要不可欠ですが、夏の季節の散歩方法は他の季節とは異なり、さまざまなことに注意しなければなりません。

フレンチブルドッグに限った話ではないため、他の犬種を飼っている際の夏の散歩の仕方にも当てはまります。

夏の散歩は最もリスクのある散歩となりますが、室内に閉じ込めてしまうことはそれだけ愛犬にストレスを与えてしまうことと同義です。

次に、フレンチブルドッグの夏の散歩の仕方を詳しく紹介します。

冷たいアイテムで快適に

フレンチブルドッグが夏場を乗り越えるためには体を冷やすアイテムが必須となります。

気温が高ければ犬もばててしまい、熱中症になるリスクもあります。

そのため、ケーキの保冷剤として入れられている物を活用したり、犬用のクールネックやクールエプロンを活用することをおすすめします。

夏場でも散歩はしなければならないため、体が高温にならないように工夫することが大切です。

自宅から出る際に保冷剤を使用するのではなく、フレンチブルドッグが暑さを感じてしまっている際に使用するようにしましょう。

それまでは保冷バッグなどに入れておくことでより長く冷たさを感じさせることができます。

市販されているクールアイテムであれば安全面も確保されていますが、保冷剤をそのまま使用するのであれば直接肌に触れないようにしましょう。

日陰を利用する

散歩をする際に日陰を利用することも大切です。

日陰と日向では温度が全く異なるため、できる限り日陰の道を歩くようにしましょう。

また、日陰ができやすい時間帯に散歩を行ったり、日陰が多くある散歩コースを事前に調べておくこともおすすめです。

日陰を利用することはフレンチブルドッグだけではなく、飼い主自身の熱中症予防の効果もあります。

自然の日陰はどうしても途切れてしまう空間ができてしまうため、長時間日陰の中散歩させたいのであれば日傘を活用するようにしましょう。

日傘を利用すればどこでも日陰の中散歩させることができ、熱中症予防としてもおすすめです。

正午は太陽が真上に来るため、日陰ができにくく、おすすめの時間帯とは言い切れません。

正午は最も気温が高まりやすい時間帯でもあるため、他の時間帯の方が日陰ができやすく、気温も上がりにくいです。

散歩をする際に日陰を利用することも大切です。

日陰と日向では温度が全く異なるため、できる限り日陰の道を歩くようにしましょう。

また、日陰ができやすい時間帯に散歩を行ったり、日陰が多くある散歩コースを事前に調べておくこともおすすめです。

日陰を利用することはフレンチブルドッグだけではなく、飼い主自身の熱中症予防の効果もあります。

自然の日陰はどうしても途切れてしまう空間ができてしまうため、長時間日陰の中散歩させたいのであれば日傘を活用するようにしましょう。

日傘を利用すればどこでも日陰の中散歩させることができ、熱中症予防としてもおすすめです。

正午は太陽が真上に来るため、日陰ができにくく、おすすめの時間帯とは言い切れません。

正午は最も気温が高まりやすい時間帯でもあるため、他の時間帯の方が日陰ができやすく、気温も上がりにくいです。

早起きする

夏場に散歩をする際に最もおすすめな方法は早起きをして、気温が上昇する前に散歩を終わらせることです。

夏場でも涼しいさを感じられる時間帯であるため、早起きする必要があります。

飼い主によっては朝の4時に起床する場合もあれば7時から散歩を開始する飼い主もいます。

基本早起きする必要があるため、飼い主にとっても生活スタイルを変更しなければなりません。

夜中も日が当たらないためおすすめの時間帯ではありますが、アスファルトがまだ扱ったり、気温が下がりきっていない場合もあります。

飼い主が早起きしても愛犬が起きないのであれば意味がないため、よく寝る犬に対してはお勧めできません。

普段から早く起きているのであれば早朝に散歩させてみてはいかがでしょうか。

フレンチブルドッグの冬の散歩の仕方

上記では夏場の散歩の仕方を紹介しましたが、反対の季節でもある冬の散歩の仕方にも注意点やおすすめの方法があります。

冬の季節は気温が低く、地域によっては雪が積もってしまうため、普段とは全く違う環境で散歩さえる必要が出てきます。

次に、フレンチブルドッグの冬の散歩の仕方について紹介します。

夏場の散歩の仕方と同じように把握することで冬場でも快適に散歩させることができます。

冬の冷え込みが厳しい場合におすすめであり、フレンチブルドッグにストレスを与えてしまうことも防ぎます。

上記では夏場の散歩の仕方を紹介しましたが、反対の季節でもある冬の散歩の仕方にも注意点やおすすめの方法があります。

冬の季節は気温が低く、地域によっては雪が積もってしまうため、普段とは全く違う環境で散歩さえる必要が出てきます。

次に、フレンチブルドッグの冬の散歩の仕方について紹介します。

夏場の散歩の仕方と同じように把握することで冬場でも快適に散歩させることができます。

冬の冷え込みが厳しい場合におすすめであり、フレンチブルドッグにストレスを与えてしまうことも防ぎます。

服を着せてあげる

フレンチブルドッグに服を着させてあげることで防寒対策をすることができ、体温が下がってしまうことを防ぎます。

フレンチブルドッグは短毛であるため、寒さに弱い犬種でもあり、しっかりと防寒対策をする必要があります。

最近では多くの犬が服を着させているため、周りの目を気にする必要性もありません。

また、おしゃれな犬用のウェアも販売されていることでおしゃれ感を出すことも可能です。

愛犬のイメージに合ったウェアを購入することで可愛さを倍増させることも可能です。

散歩で肥満を防ぐ

冬の季節は室内に籠りやすく、肥満体質にもなりやすい季節です。

そのため、冬でも散歩をする必要があり、肥満を防ぐ効果も期待できます。

フレンチブルドッグは寒さに弱い犬種ではありますが、雪の上で遊ぶことは大好きであるため、雪の上で遊ばせてあげるようにしましょう。

しかし、急激に体温が低下し始めてしまうため、長時間室外で遊ばせることはしないようにして短時間だけ雪の上で遊ばせるよにしましょう。

犬用の靴下を履かせることも防寒対策として高い効果を得ることができます。

冬の季節は室内に籠りやすく、肥満体質にもなりやすい季節です。

そのため、冬でも散歩をする必要があり、肥満を防ぐ効果も期待できます。

フレンチブルドッグは寒さに弱い犬種ではありますが、雪の上で遊ぶことは大好きであるため、雪の上で遊ばせてあげるようにしましょう。

しかし、急激に体温が低下し始めてしまうため、長時間室外で遊ばせることはしないようにして短時間だけ雪の上で遊ばせるよにしましょう。

犬用の靴下を履かせることも防寒対策として高い効果を得ることができます。

ヒートショックに注意

ヒートショックは人だけではなく犬にも起きうる症状です。

ヒートショックとは温かい室内から寒い屋外に出た際に起きる症状であり、逆に寒い室外から暖かい室内に移動する場合でも起きてしまいます。

ヒートショックをいかに防ぐかは寒暖差を和らげることであり、10℃以上の温度差ができないようにしましょう。

しかし、どうしても冬の季節の室内と室外では温度差ができてしまいやすいです。

防寒着などを着用させることで寒暖差を手軽に和らげることができます。

ヒートショックになってしまうと最悪命を落としてしまう危険性があり、人と同じように高齢な場合に置きやすい特徴があります。

そのため、老犬のフレンチブルドッグを飼っている場合はより注意しなければなりません。

まとめ

フレンチブルドッグは肥満になりやすい犬種であり、散歩をさぼってしまうと高い確率で肥満体質になりがちです。

そのため、散歩の重要度は高く、適した距離や時間を把握して散歩するようにしましょう。

また、散歩は季節に応じで注意しなければならないポイントもあるため、気温差が激しい夏と冬の季節の散歩はより注意しましょう。

フレンチブルドッグに散歩をさせることは気分転換以外にもダイエットとしての役割もあるため、楽しく安全に散歩させるようにしましょう。

フレンチブルドッグは肥満になりやすい犬種であり、散歩をさぼってしまうと高い確率で肥満体質になりがちです。

そのため、散歩の重要度は高く、適した距離や時間を把握して散歩するようにしましょう。

また、散歩は季節に応じで注意しなければならないポイントもあるため、気温差が激しい夏と冬の季節の散歩はより注意しましょう。

フレンチブルドッグに散歩をさせることは気分転換以外にもダイエットとしての役割もあるため、楽しく安全に散歩させるようにしましょう。

子犬と散歩する時のしつけ・練習方法

子犬は好奇心旺盛で散歩の時に色んな物を見つけては寄っていき、なかなか前を向いて歩いてくれないものです。

しかし、子犬の言う通りに散歩をしていると、だんだん飼い主さんの言うことを聞かなくなり散歩に行くだけなのに飼い主さんは疲れてしまうという結果に…

そうならないためにも、子犬の頃からしっかり散歩ができるしつけが重要です。

そこで、ここでは子犬と散歩する時にしつけと練習方法についてご紹介していきます。

子犬は好奇心旺盛で散歩の時に色んな物を見つけては寄っていき、なかなか前を向いて歩いてくれないものです。

しかし、子犬の言う通りに散歩をしていると、だんだん飼い主さんの言うことを聞かなくなり散歩に行くだけなのに飼い主さんは疲れてしまうという結果に…

そうならないためにも、子犬の頃からしっかり散歩ができるしつけが重要です。

そこで、ここでは子犬と散歩する時にしつけと練習方法についてご紹介していきます。

犬がついてくるようにしつける

第一に犬がついてくるようにしつけていくことです。

先ほどもご紹介しましたが、子犬は好奇心旺盛で外では集中できないことが多いのでまずは自宅の中で練習するようにしましょう。

リードを付けてしっかり飼い主さんの左側に付いて歩ける練習を行い、それができるようになったら外での実勢になりますが、できれば刺激が多いような場所は避けましょう。

まっすぐ歩けるようになったら、徐々に方向転換をしてみたり、止まってみたりしながら、愛犬がそれでもしっかり飼い主さんの左側に付いている状態であれば優秀です。

リーダーウォークを意識

次にリーダーウォークを意識することです。

愛犬にとってリーダーは飼い主さんなので、飼い主さんに集中しながら散歩をすることが必要です。

飼い主さんに注目してもらうためには、他のニオイや犬、人への興味より飼い主さんと歩いている方が楽しいと思わせることが大切です。

散歩コースは毎日同じでもいいのですが、たまには行ったことがない道を通ってみたり、飼い主さんとの散歩はいつも楽しいなと思う散歩にしてあげてください。

愛犬が行きたい方向に行くのではなく、愛犬が好きな場所へ飼い主さんが誘導するという感覚で行ってみてくださいね。

次にリーダーウォークを意識することです。

愛犬にとってリーダーは飼い主さんなので、飼い主さんに集中しながら散歩をすることが必要です。

飼い主さんに注目してもらうためには、他のニオイや犬、人への興味より飼い主さんと歩いている方が楽しいと思わせることが大切です。

散歩コースは毎日同じでもいいのですが、たまには行ったことがない道を通ってみたり、飼い主さんとの散歩はいつも楽しいなと思う散歩にしてあげてください。

愛犬が行きたい方向に行くのではなく、愛犬が好きな場所へ飼い主さんが誘導するという感覚で行ってみてくださいね。

他の犬や人に吠えないようにする

散歩中は他の犬や人に吠えないようにすることも大切です。

そうするには、愛犬を落ち着かせたり、吠える対象に慣れさせるなどを意識することで改善することもありますが、犬同士の挨拶やコミュニケーションはストレスになる子もいるので無理に行う必要はありません。

他の犬が近づいてきたら、愛犬を座らせたり、オヤツをあげて落ち着かせるなどでかわすことが一番良い方法かもしれません。

それでも無理な場合は、プロのお任せするのも良いかもしれませんね。

拾い食いをやめさせる

散歩する時に注意して欲しいのが拾い食いです。

道端にはタバコの吸い殻やゴミなど食べてしまったら危険な物が沢山ありますが、子犬はそれが危険な物なのかがわからないので、何でも口に入れてしまうことがあります。

拾い食いを辞めさせるには、まず歯磨きなどで飼い主が口の中を触ることに慣れさせてください。

そうすれば万が一、危険な物を口にしてしまっても取り出すことができます。

また、何かのニオイを必死に嗅ぎ始めたらリードを強く引っ張り遠ざけることで拾い食いを未然に防ぐこともできるでしょう。

散歩する時に注意して欲しいのが拾い食いです。

道端にはタバコの吸い殻やゴミなど食べてしまったら危険な物が沢山ありますが、子犬はそれが危険な物なのかがわからないので、何でも口に入れてしまうことがあります。

拾い食いを辞めさせるには、まず歯磨きなどで飼い主が口の中を触ることに慣れさせてください。

そうすれば万が一、危険な物を口にしてしまっても取り出すことができます。

また、何かのニオイを必死に嗅ぎ始めたらリードを強く引っ張り遠ざけることで拾い食いを未然に防ぐこともできるでしょう。

リードを短くして持つ

散歩をする時は基本的に飼い主さんの左側にしっかり付けておくことが大事です。

ですので、リードは短くして持つようにしましょう。

また、リードを短くして持つようにすれば、飛び出し事故なども未然に防ぐことができるでしょう。

一緒に歩けるようになるまでは、時々愛犬が予想できないような動きをして、愛犬が飼い主さんに顔を向け、目と目を合わせアイコンタクトができたらちゃんと飼い主さんに集中している証拠なのでしっかり褒めてあげてくださいね。

子犬と散歩する時の注意点

子犬だけではなく犬と散歩する時には注意しなければいけないことがいくつかあります。

散歩にはマナーというものがあり、それが守れなければ犬を飼う資格はないとまで言われるほどです。

そこで、ここでは子犬と散歩する時の注意点についてご紹介していきます。

子犬だけではなく犬と散歩する時には注意しなければいけないことがいくつかあります。

散歩にはマナーというものがあり、それが守れなければ犬を飼う資格はないとまで言われるほどです。

そこで、ここでは子犬と散歩する時の注意点についてご紹介していきます。

排泄後の始末をしっかりする

これは犬を飼う上で当然のことですね。

散歩の目的は犬の社会性を養うだけではなく、排泄をさせる、運動などさまざまありますが、排泄物の処理は必ず行わなければなりません。

場所によっては排泄をさせてはいけないところもありますし、そこで排泄をさせることはマナー違反です。

愛犬が排泄をしたらオシッコの場合は水をかける、ウンチの場合はちゃんと持ち帰る、これを必ずしてください。

排泄をしても放置をしている飼い主さんも中にはいますが、その行為は周囲の方にとったら不快感でしかないので、マナーを守る散歩を心掛けるようにしてください。

周囲の歩行者への気配りも大切

散歩に行くと沢山の人と出会いますが、全ての人が犬を好きということはなく、中には犬が苦手という方もいます。

ですので、周囲の歩行者への気配りを忘れないようにしましょう。

例えば

●進行の妨げにならないよう、犬には道の端に近い側を歩かせる

●人とすれ違う時は、その人と愛犬の間に自分が入る位置関係にする

●正面から歩いてくる人が犬を怖がっていないか常に気を配る

上記のことに気を配りながら、人混みでの散歩はできる限り避けるようにしましょう。

散歩に行くと沢山の人と出会いますが、全ての人が犬を好きということはなく、中には犬が苦手という方もいます。

ですので、周囲の歩行者への気配りを忘れないようにしましょう。

例えば

●進行の妨げにならないよう、犬には道の端に近い側を歩かせる

●人とすれ違う時は、その人と愛犬の間に自分が入る位置関係にする

●正面から歩いてくる人が犬を怖がっていないか常に気を配る

上記のことに気を配りながら、人混みでの散歩はできる限り避けるようにしましょう。

散歩の時は絶対にリードをつける

散歩をしているとリードを付けずに散歩をさせている飼い主さんを見かけますが、こちらからすれば少し怖いと思ってしまいますよね。

リードをせず散歩をしている犬が愛犬に向かってきたらどうしよう、噛みついてきたらどうしようなど…

そのような飼い主さんは十分にしつけをしているから大丈夫というかもしれませんが、犬に絶対はありません。

万が一のことがあってからでは遅いので、散歩の時のリードは絶対です。

まとめ

今回は子犬の散歩のしつけ方法や練習方法についてご紹介してきました。

犬にとって散歩は大好きなものですが、好き勝手に散歩することはNGですので、必ずしつけを行ってから外に出るようにしましょう。

ご紹介したしつけ方法や練習方法を参考にしてみてくださいね。

中には全く効果がないという子も出てくるかもしれませんが、そんな時は迷わずプロのお願いしてください。

今回は子犬の散歩のしつけ方法や練習方法についてご紹介してきました。

犬にとって散歩は大好きなものですが、好き勝手に散歩することはNGですので、必ずしつけを行ってから外に出るようにしましょう。

ご紹介したしつけ方法や練習方法を参考にしてみてくださいね。

中には全く効果がないという子も出てくるかもしれませんが、そんな時は迷わずプロのお願いしてください。

猫が甘噛みする理由

猫が甘噛みするにはさまざまな理由があります。

甘噛みする理由を知ることで猫がどのような気持ちなのかを知ることができ、ストレスを与えてしまうことを未然に防ぐこともできます。

そのため、飼い主は猫が甘噛みする理由について知っておいて損をすることはありません。

次に、猫が甘噛みしてくる理由について紹介します。

頻繁に甘噛みをしてくる場合は参考にしてください。

甘噛みをする頻度は個体別に違ったり、年齢によっても異なる傾向があります。

猫が甘噛みするにはさまざまな理由があります。

甘噛みする理由を知ることで猫がどのような気持ちなのかを知ることができ、ストレスを与えてしまうことを未然に防ぐこともできます。

そのため、飼い主は猫が甘噛みする理由について知っておいて損をすることはありません。

次に、猫が甘噛みしてくる理由について紹介します。

頻繁に甘噛みをしてくる場合は参考にしてください。

甘噛みをする頻度は個体別に違ったり、年齢によっても異なる傾向があります。

甘える&愛情表現

猫が甘噛みしてくる理由に、甘えたかったり、愛情表現の可能性があります。

特に子猫が甘噛みする理由に当てはまる場合が多く、母親に甘える際の愛情表現として甘噛みをします。

そのため、子猫が甘噛みしてくることは飼い主のことを信頼しており、母親と感じているのかもしれませんね。

飼い主がたくさんの愛情を注いでくれたお礼として甘噛みをしてくることもあり、飼い主にとっては喜ばしいことでもあります。

一緒に遊んだり、撫でたりすると甘えやすく甘噛みもしやすいです。

遊びたいから

甘噛みは遊びたい気持ちの表れでもあります。

遊びたい気持ちが旺盛になりやすい子猫が行いやすく、狩猟本能が甘噛みをする原因にもなっています。

そのため、さまざまな物に対してじゃれあう傾向があり、人の指で遊んでしまうと指を甘噛みされてしまいます。

子猫の場合はそこまで痛さもありませんが、成猫になると力も強く、怪我の原因にもなります。

猫と遊ぶ場合は子猫相手でもおもちゃを使用することをおすすめします。

おもちゃで遊ぶと高い確率でじゃれあいながら甘噛みをします。おもちゃを甘噛みする理由は狩猟本能が関係しています。

甘噛みは遊びたい気持ちの表れでもあります。

遊びたい気持ちが旺盛になりやすい子猫が行いやすく、狩猟本能が甘噛みをする原因にもなっています。

そのため、さまざまな物に対してじゃれあう傾向があり、人の指で遊んでしまうと指を甘噛みされてしまいます。

子猫の場合はそこまで痛さもありませんが、成猫になると力も強く、怪我の原因にもなります。

猫と遊ぶ場合は子猫相手でもおもちゃを使用することをおすすめします。

おもちゃで遊ぶと高い確率でじゃれあいながら甘噛みをします。おもちゃを甘噛みする理由は狩猟本能が関係しています。

歯が痒いから

歯が痒いと甘噛みをして痒みを軽減させようとします。

生後2~3か月で歯が生えだし始め、歯茎がむず痒くなりやすいです。

痒みを抑えようとさまざまな物に甘噛みして歯固めをしようとします。

歯の生えている最中の甘噛みは順調に子猫が成長している証拠でもあるため、特に問題視する必要はありません。

しかし、飼い主の手や家具で歯固めされることは困りものであるため、おもちゃなどを与えて手ごろな物で甘噛みができるようにしてあげましょう。

かまってほしいから

甘えん坊な性格の猫がしやすいことであり、構ってほしい気持ちから甘噛みをする可能性があります。

一般的な甘噛みとは異なり、飼い主の注意を引こうとするため、痛みが伴う甘噛みをしてくることも多いです。

構ってほしい気持ちは普段から遊んであげられる時間が少ない場合に生まれやすい気持ちであり、たくさん猫とコミュニケーションをとることが大切です。

構ってほしい気持ちで甘噛みをして怒られてしまうとストレスが溜まったり、飼い主に不信感を抱かせてしまう原因になってしまいます。

甘えん坊な性格の猫がしやすいことであり、構ってほしい気持ちから甘噛みをする可能性があります。

一般的な甘噛みとは異なり、飼い主の注意を引こうとするため、痛みが伴う甘噛みをしてくることも多いです。

構ってほしい気持ちは普段から遊んであげられる時間が少ない場合に生まれやすい気持ちであり、たくさん猫とコミュニケーションをとることが大切です。

構ってほしい気持ちで甘噛みをして怒られてしまうとストレスが溜まったり、飼い主に不信感を抱かせてしまう原因になってしまいます。

発情期だから

発情期になると甘噛みをしてくる頻度が高まる場合が多いです。

発情期が原因の甘噛みは雄しかしないため、猫が発情期に入っても甘噛みをする頻度が多くなることはありません。

猫の雄は交尾をする際に雌の首を噛むネックグリップという行動を行い、それが甘噛みと似た行動です。

雄の本能であるため、躾などでやめさせることはできませんが、去勢手術を行うことで発情しなくなり、甘噛みもしなくなります。

去勢手術は精神が安定しやすくなるため、飼いやすくもなります。

やめてほしいから

甘噛みは愛情表現の一種と紹介しましたが、やめてほしいときにも甘噛みをしてきます。

愛情表現からくる甘噛みかやめてほしい気持ちからくる甘噛みかは慣れないと見極めることが難しいです。

やめてほしい時には瞳孔が開いたり、耳を伏せる傾向があります。

猫は気分屋である場合が多く、撫でられて気持ちいときに甘噛みをしてきますが、撫でてほしい気持ちではないときであればやめてほしいために甘噛みをしてきます。

また、不快な場所を撫でられる場合も甘噛みをします。

甘噛みは愛情表現の一種と紹介しましたが、やめてほしいときにも甘噛みをしてきます。

愛情表現からくる甘噛みかやめてほしい気持ちからくる甘噛みかは慣れないと見極めることが難しいです。

やめてほしい時には瞳孔が開いたり、耳を伏せる傾向があります。

猫は気分屋である場合が多く、撫でられて気持ちいときに甘噛みをしてきますが、撫でてほしい気持ちではないときであればやめてほしいために甘噛みをしてきます。

また、不快な場所を撫でられる場合も甘噛みをします。

狩猟本能

猫は元々捕食動物であり、さまざまな獲物を狩りをして食べてしました。

そのため、現在の猫にも狩猟本能が残っており、興奮することで本能で行動してしまうこともあります。

遊んでいる最中に興奮してしまい、狩猟本能で甘噛みしてくる場合もあります。

甘えている甘噛みではなく、本気で獲物を捕らえようとして噛みついてくるため、痛く感じてしまったり、怪我をしてしまうリスクもあります。

狩猟本能は元々猫に宿っている習性であるため、やめさせることはできません。

猫の甘噛みをやめさせる対処法

猫の甘噛みはさまざまな対処方法を行うことでやめさせることができたり、甘噛みする回数を減らすことができます。

そのため、甘噛みしてくることに困ってしまっている際に実行することをおすすめします。

次に、猫の甘噛みをやめさせる方法をいくつか紹介します。

一つの方法ではうまく効果が得られない場合もあるため、さまざまな対処方法を行うようにしましょう。

甘噛みは時には飼い主が怪我をしてしまうこともあり、やめさせる必要がでることも少なくありません。

猫の甘噛みはさまざまな対処方法を行うことでやめさせることができたり、甘噛みする回数を減らすことができます。

そのため、甘噛みしてくることに困ってしまっている際に実行することをおすすめします。

次に、猫の甘噛みをやめさせる方法をいくつか紹介します。

一つの方法ではうまく効果が得られない場合もあるため、さまざまな対処方法を行うようにしましょう。

甘噛みは時には飼い主が怪我をしてしまうこともあり、やめさせる必要がでることも少なくありません。

大きい声を発する

甘噛みは大きな声を出すことでやめさせることができたり、甘噛みの強さを弱くする働きが期待できます。

甘噛みは人に対してではなく、猫に対しても行うことであり、噛まれた猫が痛いと感じれは鳴いて痛いことを噛んだ猫に教えます。

甘噛みをした猫も鳴かれたことで甘噛みの強さが強いことを理解します。

そのため、飼い主が甘噛みで痛いと感じた際に大きな声を出すようにすれば猫の場合と同じように痛みを加減してくれることが期待できます。

知らんぷりをする

甘噛みをされた際に知らんぷりすることも効果的です。

上記では大きな声を発することが効果的と紹介しましたが、場合によっては逆に興奮させてしまう原因になる可能性があります。

興奮してしまうとより攻撃的になってしまい、甘噛みが強くなります。

そのため、あえて知らんぷりすることで甘噛みをしてもなんも変わらないことを教えることができ、興奮してしまうことも防ぐことができます。

万が一無視しても甘噛みをやめないのであれば距離を置いて猫が落ち着くまで待つようにしましょう。

甘噛みをされた際に知らんぷりすることも効果的です。

上記では大きな声を発することが効果的と紹介しましたが、場合によっては逆に興奮させてしまう原因になる可能性があります。

興奮してしまうとより攻撃的になってしまい、甘噛みが強くなります。

そのため、あえて知らんぷりすることで甘噛みをしてもなんも変わらないことを教えることができ、興奮してしまうことも防ぐことができます。

万が一無視しても甘噛みをやめないのであれば距離を置いて猫が落ち着くまで待つようにしましょう。

遊ぶ時間を増やす

猫と遊ぶ時間を増やすことで狩猟本能を満たすことができ、狩猟本能からくる甘噛みをやめさせることができます。

また、構ってほしい気持ちや遊んでほしい気持ちからくる甘噛みもなくなるため、甘噛みの回数を圧倒的に減らすことができます。

猫と遊ぶことは猫とのコミュニケーションの一つであり、信頼関係を強めることができます。

しかし、甘噛みは愛情表現の一種でもあるため、愛情を伝えるための甘噛みの回数が増えてしまう可能性があります。

まとめ

猫の甘噛みはさまざまな理由から行っている行動です。

そのため、甘噛みを頻繁に行うことは何かしらの気持ちの表れであるため、どのような気持ちから甘噛みをしてくるのかを知るようにしましょう。

甘噛みの頻度が多いのであれば原因を解決したり、甘噛みをやめさせる対処方法を行うことをおすすめします。

子猫の甘噛みは力も弱く、可愛らしく思えますが、成猫となると力も強くなり、甘噛みでも痛さを感じてしまいます。

場合によっては怪我をしてしまうリスクもあるため、やめさせる必要があるのであればやめさせるようにしましょう。

猫の甘噛みはさまざまな理由から行っている行動です。

そのため、甘噛みを頻繁に行うことは何かしらの気持ちの表れであるため、どのような気持ちから甘噛みをしてくるのかを知るようにしましょう。

甘噛みの頻度が多いのであれば原因を解決したり、甘噛みをやめさせる対処方法を行うことをおすすめします。

子猫の甘噛みは力も弱く、可愛らしく思えますが、成猫となると力も強くなり、甘噛みでも痛さを感じてしまいます。

場合によっては怪我をしてしまうリスクもあるため、やめさせる必要があるのであればやめさせるようにしましょう。

柴犬におすすめのケージ10選

柴犬だけではなく犬を自宅で飼う場合に、必ず必要になるケージ。

柴犬は中型犬にあたりますので、体の大きさに見合ったケージを用意してあげなければいけません。

そこで、今回は柴犬におすすめのケージを厳選し10選ご紹介します。

柴犬だけではなく犬を自宅で飼う場合に、必ず必要になるケージ。

柴犬は中型犬にあたりますので、体の大きさに見合ったケージを用意してあげなければいけません。

そこで、今回は柴犬におすすめのケージを厳選し10選ご紹介します。

アイリスオーヤマ / ウッディサークル(屋根付き)

幅120㎝のワイドサークルに、別売りの屋根を付けたセット商品となります。

ケージだけではなくサークルとしても使えるので、日中はサークルとして使い、寝る時はケージとして使うというように場面に合わせて利用できます。

木目調のナチュラルとホワイトの2色があり、どちらもインテリアに馴染みやすいデザインとなっていますので、部屋のインテリアに合わせて選んでみてくださいね。

ボンビアルコン / ダブルワンサークル

背面パネルが付いているので引っ掻きや尿の飛び散りなどで壁の汚れを気にすることなく使えるケージです。

木目調のナチュラルなデザインなので、部屋のインテリアとも合わせやすいでしょう。

ワンドアなのですが、両方から開けられるようになっているので、設置しやすくなっています。

背面パネルが付いているので引っ掻きや尿の飛び散りなどで壁の汚れを気にすることなく使えるケージです。

木目調のナチュラルなデザインなので、部屋のインテリアとも合わせやすいでしょう。

ワンドアなのですが、両方から開けられるようになっているので、設置しやすくなっています。

ケージ / 犬小屋・ケージ

こちらは屋外用のステンレス製のケージです。

しっかりした作りになっているので、安心して外で飼うことができます。

鍵はカラビナが取り付けられるようになっているので、愛犬が触れた程度では絶対に開閉できません。

また、キャスター付きのため日中は外に置き、夜間は室内へ移動させる際には楽チンです。

スライド式のトレイ付きです。

Ohana / ケージサークルコンパクト

折りたたみ式のケージなので、固定して室内で利用することもできますし、車で移動する時にも利用できます。

トレイに愛犬がそのまま座るシンプルな商品になっているのですが、工具を使うことなくわずか4ステップで組み立てられるのでとても楽チン。

普段はケージを使うことはないですが、移動時や来客の時だけ使用するという人におすすめです。

アイリスオーヤマ / リラックスケージ

ケージを用意してあげるのであれば、愛犬がリラックスできる場所として確保してあげることが大切です。

それに適しているこのケージは愛犬がリラックスできる空間を作ることができる専用カバーが付いています。

寝る時や愛犬が慣れていない来客時でも重宝します。

カバーの汚れが気になるところですが、丸洗いできますし、消臭・抗菌加工にもなっているので、衛生面も安心ですね。

狭いところが好きな子にもおすすめです。

ケージを用意してあげるのであれば、愛犬がリラックスできる場所として確保してあげることが大切です。

それに適しているこのケージは愛犬がリラックスできる空間を作ることができる専用カバーが付いています。

寝る時や愛犬が慣れていない来客時でも重宝します。

カバーの汚れが気になるところですが、丸洗いできますし、消臭・抗菌加工にもなっているので、衛生面も安心ですね。

狭いところが好きな子にもおすすめです。

アイリスオーヤマ / ルームケージ

清潔感がある見た目で、キャスターが付いた便利なケージです。

片手で開閉できるロックの他に、屋根も開閉できるようになっているのでお世話をする時にやりやすいです。

シーツストッパーもも付いているので、ペットシーツを敷き詰めるケージの使い方にもおすすめです。

機能性が高くとても使い勝手が良い商品と言えます。

アイリスオーヤマ / 折りたたみケージ

天面パネルに2つの取っ手が付いた組み立てた状態での移動がとても便利な中型犬用のケージです。

愛犬を中に入れた状態でも持ち運びが可能です。

また、底面には滑り止めが付いているので、フローリングにも設置しやすくなっています。

色はシルバーとブラウンの2色でどちらも落ち着いた色味となっています。

中型犬用では少し大きいと思う方は小型犬~中型犬用のサイズもありますのでチェックしてみてください。

プチリュバン / スリードア折りたたみ式ペットケージ【LL】

プチリュバンのスリードアタイプのケージで、壁には2か所ドアが付いており、さらに上部にも開閉箇所があるので、コーナーなどでも置き方を選ばない便利な仕様となっています。

サビに強く頑丈な作りのため、噛み癖がある子でも安心して使用することができますよ。

プチリュバンのスリードアタイプのケージで、壁には2か所ドアが付いており、さらに上部にも開閉箇所があるので、コーナーなどでも置き方を選ばない便利な仕様となっています。

サビに強く頑丈な作りのため、噛み癖がある子でも安心して使用することができますよ。

PMJ(ピーエムジェイ) / ツールームドッグサークル

このケージは居住スペースと分かれたタイプになっているので、トイレのしつけもしやすくなっています。

犬は人間より視力が弱く、トイレトレーを正確に判断できないこともあり、粗相の原因になることもあるのですが、トイレの場所が分かれていると把握しやすくなり粗相も少なくなります。

初めて柴犬を飼う方や、トイレトレーニングに自信がない方はこのタイプのケージがおすすめです。

アイリスオーヤマ / コンビネーションサークル

こちらは小さいサイズと大きいサイズのケージを組み合わせることができ、居住スペースとトイレスペースをしっかり分けることができる便利なケージです。

そして簡単に拡張できる構造になっているので、多頭飼いなどをしている場合には、ケージを買い足して取り付けることができます。

素材はスチール材をベースとしてエポキシ粉体塗装を施されたものになっており、噛みついても傷むことはなく、塗装も安全なものなので安心です。

複数のケージを合体させるということは扉もそれぞれにあるということになるので、1つしかない扉よりかは使い勝手が良いでしょう。

柴犬のケージの設置方法

柴犬は小型犬でもなく大型犬でもないですが、小型犬のような小さいケージより大型犬用のケージ寄りになり、ある程度の場所の確保が必要になります。

そこで、ここでは柴犬のケージの設置方法についてご紹介していきます。

柴犬は小型犬でもなく大型犬でもないですが、小型犬のような小さいケージより大型犬用のケージ寄りになり、ある程度の場所の確保が必要になります。

そこで、ここでは柴犬のケージの設置方法についてご紹介していきます。

スペースを確保した後に必ず場所の広さを測る

ケージは一度購入すると愛犬が人生を終えるまで使い続けることが多いです。

そのため、他の生活の導線や掃除のことも考え、ケージの置き場所は慎重に考えないといけません。

柴犬のような中型犬に理想的なケージの大きさは150㎝×80㎝程度のトイレ₊居住スペースがあるケージか、トイレ用に使う80㎝×80㎝の広さがあるケージが便利です。

購入してから後悔しないよう、置き場所の広さとケージのサイズをしっかり測っておきましょう。

音の環境も考慮して場所を選ぶ

犬の聴覚は人間には聞き取れない周波数の音を聞きとることができ、音に対してとても敏感なので、外の音が入りやすい窓際や玄関、テレビの近くにケージを設置するのは極力避けましょう。

集合住宅に住んでいる場合は、隣近所にも配慮できるような場所に設置するようにしてください。

防音機能のあるケージも販売されているようなので、マンションや集合住宅で鳴き声などが気になる方は一度チェックしてみてくださいね。

犬の聴覚は人間には聞き取れない周波数の音を聞きとることができ、音に対してとても敏感なので、外の音が入りやすい窓際や玄関、テレビの近くにケージを設置するのは極力避けましょう。

集合住宅に住んでいる場合は、隣近所にも配慮できるような場所に設置するようにしてください。

防音機能のあるケージも販売されているようなので、マンションや集合住宅で鳴き声などが気になる方は一度チェックしてみてくださいね。

直射日光やエアコンが当たる場所はNG

犬を室内で飼う時は、直接日光やエアコンの風が当たらない場所に設置するようにしてください。

直接日光が当たる場所は、夏場の留守番時に熱中症になる可能性も高いですし、エアコンの風が直接当たる場所も、体温調節のトラブルが生じることがあり、体調不良の原因となってしまいます。

ケージとトイレのレイアウトは?

ケージの中は愛犬の生活空間となりますとなりますが、犬は基本的に綺麗好きな動物なのでトイレと居住空間はできるだけ離れて確保することが理想です。

また、愛犬がケージの中に入っている時に、飼い主さんから見える位置にいる傾向が多いです。

そのため、トイレを人の居場所近くに置くと、犬がトイレを居住空間を思いそこで寝てしまうことも結構あります。

なので、居住スペースが飼い主さんから近くの場所に、トイレスペースを飼い主さんから離れた場所になるようレイアウトすると良いでしょう。

ケージの中は愛犬の生活空間となりますとなりますが、犬は基本的に綺麗好きな動物なのでトイレと居住空間はできるだけ離れて確保することが理想です。

また、愛犬がケージの中に入っている時に、飼い主さんから見える位置にいる傾向が多いです。

そのため、トイレを人の居場所近くに置くと、犬がトイレを居住空間を思いそこで寝てしまうことも結構あります。

なので、居住スペースが飼い主さんから近くの場所に、トイレスペースを飼い主さんから離れた場所になるようレイアウトすると良いでしょう。

まとめ

今回は、柴犬におすすめのケージについてご紹介してきました。

柴犬は中型犬になりますので、ある程度の大きさのケージは必要になり、居住スペースとトイレスペースが十分に確保されたものが理想です。

また、噛み癖も多い傾向にあるため、素材も重要な選び方ポイントとなるでしょう。

現在、ケージを探している方は今回ご紹介した商品を是非参考にしてみてくださいね。

今回は、柴犬におすすめのケージについてご紹介してきました。

柴犬は中型犬になりますので、ある程度の大きさのケージは必要になり、居住スペースとトイレスペースが十分に確保されたものが理想です。

また、噛み癖も多い傾向にあるため、素材も重要な選び方ポイントとなるでしょう。

現在、ケージを探している方は今回ご紹介した商品を是非参考にしてみてくださいね。

犬が飼い主の足をなめる理由

犬を飼っている人であれば一度は足を舐められた経験があるのではないでしょうか。

犬が飼い主の足を舐めるにはいくつかの理由があり、どのような気持ちで足を舐めているのかを知ることができます。

次に、犬が飼い主の足を舐める理由について詳しく紹介します。

なぜ、足をよく舐めるのか知りたい人は参考にしてください。

足を舐める理由の多くが飼い主のことを信頼している意味が込められているため、舐められることは飼い主にとって良いことです。

犬を飼っている人であれば一度は足を舐められた経験があるのではないでしょうか。

犬が飼い主の足を舐めるにはいくつかの理由があり、どのような気持ちで足を舐めているのかを知ることができます。

次に、犬が飼い主の足を舐める理由について詳しく紹介します。

なぜ、足をよく舐めるのか知りたい人は参考にしてください。

足を舐める理由の多くが飼い主のことを信頼している意味が込められているため、舐められることは飼い主にとって良いことです。

飼い主を愛してる

犬が足を舐める理由に飼い主のことを愛している意味合いがあります。

犬は愛情を感じる場合や信頼を得ている相手に対して足を舐める行動を行います。

犬のコミュニケーションの一つであり、言語を介さないコミュニケーションでもあります。

そのため、犬が足を舐めてくれることはそれだけ飼い主自身も犬に対して愛情を注いでいることになります。

犬も飼い主からの愛情を感じることで足を舐める行動をしやすいです。

舐める行動にはリラックス効果も期待でき、不安を感じるときに犬自身の足を舐めることもあります。

飼い主の気を引きたい

飼い主の気を引きたいために足を舐めることもあります。

初めて犬に足を舐められると驚いてしまう場合が多いのではないでしょうか。

犬は飼い主が驚くことを覚え、足を舐めれば普段とは違う反応をしてくれると考え、飼い主の気を引きたいときに積極的に足を舐めるようになります。

そのため、足を舐めた後に構ってほしいような態度をしているのであれば一緒に遊んであげるなどしてあげましょう。

構ってほしいときにかまってあげないと次第に犬の気持ちが離れて行ってしまいます。

飼い主の気を引きたいために足を舐めることもあります。

初めて犬に足を舐められると驚いてしまう場合が多いのではないでしょうか。

犬は飼い主が驚くことを覚え、足を舐めれば普段とは違う反応をしてくれると考え、飼い主の気を引きたいときに積極的に足を舐めるようになります。

そのため、足を舐めた後に構ってほしいような態度をしているのであれば一緒に遊んであげるなどしてあげましょう。

構ってほしいときにかまってあげないと次第に犬の気持ちが離れて行ってしまいます。

飼い主の情報を知るため

犬は飼い主の情報を得るために足を舐める場合があります。

特に、犬を飼い始めてある程度経過した際に行う行動であり、長年付き添っている愛犬であればすでに飼い主の情報を得ているため、情報を得るために足鵜を舐めることはありません。

足を舐めることでどうして飼い主の情報を得られるのわからない人も多いのではないでしょうか。

人の足には皮脂腺や汗腺あり、さまざまな分泌物が出やすくなっており、舐めることで味やにおいを把握することができ、匂いで飼い主であることを識別することも可能になります。

尊敬の意を表してる

飼い主に尊敬の意を表する場合も足を舐めます。

足を舐めることは服従していることを飼い主に知らせることであり、飼い主の方が犬よりも高位に位置していることでもあります。

飼い主の中には犬とは対等にありたいと考えている人もいますが、ある程度高位に立っている方がより良い関係が築きやすいです。

尊敬されないと最悪の場合飼い主のことを下に見てしまうこともあり、飼い主のいうことを聞かなくなってしまい、ワガママな性格になりやすいです。

飼い主に尊敬の意を表する場合も足を舐めます。

足を舐めることは服従していることを飼い主に知らせることであり、飼い主の方が犬よりも高位に位置していることでもあります。

飼い主の中には犬とは対等にありたいと考えている人もいますが、ある程度高位に立っている方がより良い関係が築きやすいです。

尊敬されないと最悪の場合飼い主のことを下に見てしまうこともあり、飼い主のいうことを聞かなくなってしまい、ワガママな性格になりやすいです。

塩分を補給してる

犬は塩分を補給するために足の裏を舐めている可能性もあります。

足の裏は最も多くの分泌物を排出する部分であり、汗も多く分泌されています。

汗には塩分が含まれているため、舐めることで塩分を補給することができます。

塩分は過剰摂取してしまうとさまざまな病気を誘発させてしまう原因になりますが、適量は必要とされるため、フードで塩分が不足すると足の上から塩分を摂取しているのではないかと考えられています。

しかし、実際は塩分補給のために足を舐めているのか確証はありません。

グルーミングをしてる

足を舐める理由にグルーミングをしてくれている可能性もあります。

ただし、グルーミングは毛を舐める行動であるため、足にある程度の毛がある必要があります。

特に、男性の方が足に毛が生えている可能性が高いため、男性だけの足を舐め、毛のある部分を重点的に舐めているのであればグルーミングしている可能性が高いです。

グルーミングは毛を綺麗にするだけではなく、絆を深めるための行動でもあります。

グルーミングを強制的に中断させてしまうと絆が崩れてしまう原因にもなるため、舐め終わるまで待つようにしましょう。

犬が飼い主の足を舐める時の注意点

犬が飼い主の足を舐める場合は注意しなければならないポイントがいくつかあります。

上記では犬が足を舐める理由について紹介しており、どれも飼い主にとってデメリットになる理由がないため、舐めさせる場合も多いです。

しかし、注意点を把握せずに舐めさせ続けてしまうと場合によっては犬や飼い主自身に災難が降りかかってしまうこともあります。

次に、犬が飼い主の足を舐める際の注意点を紹介します。

よく愛犬が足を舐めてくるのであれば把握しておきましょう。

犬が飼い主の足を舐める場合は注意しなければならないポイントがいくつかあります。

上記では犬が足を舐める理由について紹介しており、どれも飼い主にとってデメリットになる理由がないため、舐めさせる場合も多いです。

しかし、注意点を把握せずに舐めさせ続けてしまうと場合によっては犬や飼い主自身に災難が降りかかってしまうこともあります。

次に、犬が飼い主の足を舐める際の注意点を紹介します。

よく愛犬が足を舐めてくるのであれば把握しておきましょう。

傷口を舐めさせない

犬に傷口を舐めさせないようにしましょう。

特に、普段から舐めてくる部分に傷があるのであればより注意しなければなりません。

犬の口の中には75%パスツレラ菌が潜んでおり、傷口を舐めることで傷口から菌が侵入し、炎症や激痛の症状が現れます。

場合によっては骨髄炎や敗血症になるリスクがあり、最悪死に至ってしまうこともあります。

傷口の大きさは関係なく、大きくても小さくても犬に舐められてしまうと高い確率で菌が侵入してしまいます。

足はいつも清潔に

足は一日中使用されている体の部分であり、決して清潔な場所とは言えません。

特に、靴下と靴を履いている時間が長いのであれば蒸れてしまう可能性があり、それだけ雑菌が繁殖してしまっています。

多くの雑菌が付いている足を犬が舐めてしまうと雑菌を体内に入れてしまうため、体調を崩してしまうリスクがあります。

そのため、人の足を舐める癖があるのであれば帰宅後に足を清潔にするなどの工夫をしてあげましょう。

足の匂いを軽減させることで足を舐めなくなる可能性もあります。

足は一日中使用されている体の部分であり、決して清潔な場所とは言えません。

特に、靴下と靴を履いている時間が長いのであれば蒸れてしまう可能性があり、それだけ雑菌が繁殖してしまっています。

多くの雑菌が付いている足を犬が舐めてしまうと雑菌を体内に入れてしまうため、体調を崩してしまうリスクがあります。

そのため、人の足を舐める癖があるのであれば帰宅後に足を清潔にするなどの工夫をしてあげましょう。

足の匂いを軽減させることで足を舐めなくなる可能性もあります。

犬の舐め癖をやめさせる方法

一度足を舐める癖がついてしまうとやめさせることが困難になってしまいやすいです。

そのため、舐める癖がつかないようにすることが大切であり、舐め癖が付く前に躾けることで癖になる前にやめさせることができます。

次に、犬の舐め癖がついてしまった際の対処方法を紹介します。

舐め癖がついてしまい、困っていると感じている飼い主さんは参考にしてください。

上記でも紹介したように足を舐める行動には危険な面も備わっているため、やめさせることのメリットは大きいです。

一度足を舐める癖がついてしまうとやめさせることが困難になってしまいやすいです。

そのため、舐める癖がつかないようにすることが大切であり、舐め癖が付く前に躾けることで癖になる前にやめさせることができます。

次に、犬の舐め癖がついてしまった際の対処方法を紹介します。

舐め癖がついてしまい、困っていると感じている飼い主さんは参考にしてください。

上記でも紹介したように足を舐める行動には危険な面も備わっているため、やめさせることのメリットは大きいです。

たくさん遊んであげる

舐め癖を治す場合はたくさん遊んであげることで解消される可能性があります。

犬は飼い主に構ってほしい気持ちから足を舐める場合もあるため、しっかり遊んであげて遊びたい欲求を発散させることで足を舐めなくなります。

長い時間留守にする場合に帰宅後舐める回数が多くなるのであれば構ってほしい可能性が高いです。

仕事などの関係上家を空ける必要がある場合が多いですが、帰宅後や休日にはしっかり遊んであげるようにしましょう。

特に、甘えん坊な性格の犬に対して効果的です。

犬から顔をそらして無視

犬から顔を反らして無視することも効果的です。

足を舐めることで飼い主が反応してしまうと犬は足を舐めれば構ってくれると錯覚してしまいます。

そのため、足を舐めても無視することで構ってくれないことを認識させる必要があり、舐めてはいけないことを同時に認識させることもできます。

しかし、単に無視をするだけでは信頼関係が崩れてしまうリスクもあるため、無視して犬が落ち着いたらしっかり褒めてあげたり、遊んであげるようにしましょう。

犬から顔を反らして無視することも効果的です。

足を舐めることで飼い主が反応してしまうと犬は足を舐めれば構ってくれると錯覚してしまいます。

そのため、足を舐めても無視することで構ってくれないことを認識させる必要があり、舐めてはいけないことを同時に認識させることもできます。

しかし、単に無視をするだけでは信頼関係が崩れてしまうリスクもあるため、無視して犬が落ち着いたらしっかり褒めてあげたり、遊んであげるようにしましょう。

落ち着きのある声で止めさせる

落ち着きのある声で止めさせることも効果的であり、「待て」や「おすわり」など支持を聞くように躾けることが大切です。

足を舐める際に声で止めさせることでやってはいけないことだと認識させることができます。

また、声で止めさせるだけではなく、手振りで行ってはいけないことを教えるようにしましょう。

言葉で指示した後はおやつなどを与えて褒めるようにすれば躾がしやすくなります。

普段から躾ができているほど手間なく足を舐めることを防ぎます。

大声で注意するのは絶対NG

上記では落ち着いた声で躾けることが効果的と紹介しましたが、なかには強い言葉で躾けたほうが効果が上がると考えてしまいやすいです。

しかし、大きな声で怒ると犬は驚いてしまい、躾の効果は薄まります。

また、高い声で怒ることも効果が薄く、逆に応援されていると勘違いしてしまうリスクがあります。

そのため、大声で注意することはNGであり、犬を躾ける際に最もやってはいけないことでもあります。

大声で怒ることを頻繁に行ってしまうと懐きにくくなるデメリットもあります。

まとめ

犬が人の足を舐めることにはさまざまな理由があり、犬の気持ちを代弁している行動の場合もあります。

足を舐めることは衛生面で好ましくはなく、できるならやめさせることをおすすめします。

足を舐めることをやめさせたいのであればさまざまな方法を行うことで次第に舐めなくなります。

躾をすることで舐め癖を改善することも期待できますが、怒ったり、支持するだけでは躾の効果も薄いため、足を舐めることをやめればしっかり褒めてあげるようにしましょう。

犬が人の足を舐めることにはさまざまな理由があり、犬の気持ちを代弁している行動の場合もあります。

足を舐めることは衛生面で好ましくはなく、できるならやめさせることをおすすめします。

足を舐めることをやめさせたいのであればさまざまな方法を行うことで次第に舐めなくなります。

躾をすることで舐め癖を改善することも期待できますが、怒ったり、支持するだけでは躾の効果も薄いため、足を舐めることをやめればしっかり褒めてあげるようにしましょう。

犬にキウイを与えるメリット

安い・食べやすい・おいしいの三拍子そろった果物キウイ。

そのまま食べてもおいしいし、美容やダイエットにも良いと言われていますよね。

そんなキウイは愛犬に食べさせても大丈夫なのでしょうか?

実は犬の健康に欠かせない4つのメリットがあるんです!

この記事を読んだら、きっと明日から愛犬とキウイを食べる生活になること間違いなしです。

どんなメリットがあるのか早速確認してみましょう。

安い・食べやすい・おいしいの三拍子そろった果物キウイ。

そのまま食べてもおいしいし、美容やダイエットにも良いと言われていますよね。

そんなキウイは愛犬に食べさせても大丈夫なのでしょうか?

実は犬の健康に欠かせない4つのメリットがあるんです!

この記事を読んだら、きっと明日から愛犬とキウイを食べる生活になること間違いなしです。

どんなメリットがあるのか早速確認してみましょう。

エイジングケアになる

1つ目のメリットは、老化を防止するエイジングケアになることです。

キウイには抗酸化作用が見込まれるビタミンA・C・Eの3種類が含まれており、老化を防止するエイジングケアに役立ちます。

エイジングケアというと、人間の女性の肌にできるシミ・シワの予防のイメージを持たれがちですが、内臓など目に見えない部分のことも指します。

また、ゴールデンキウイはグリーンキウイの約2倍のビタミンCを有していますので、人間も犬も食べるのであればゴールデンキウイの方がエイジングケア効果が高いですよ。

消化吸収を助けてくれる

2つ目のメリットは、消化吸収を助けてくれることです。

キウイを食事と一緒に、或いは食後に食べることで消化酵素がよく働くようになります。

高齢や病気の犬は、健康な犬と比べて消化吸収能力が低く、消化不良のゆるい糞や下痢をしてしまうこともありますよね。

そういった犬を飼っている方におすすめなのは、食事にキウイを混ぜる、または食後に生のまま与える方法です。

人間にも効果があるので、ぜひ一緒に食後のデザートに食べるようにしてみてください!

目の健康を保つ

3つ目のメリットは、目の健康を保つことです。

グリーンキウイに多く含まれているルテインには、目の網膜の健康を守るのに役立つ抗酸化作用があります。

しかもキウイフルーツに含まれるルテイン含量は、フルーツの中でもトップクラスです。

緑内障や白内障の予防・ケアとして、キウイフルーツを食べるしかないですよね!

ただ、ゴールデンキウイのルテイン含量はグリーンキウイの半分ですので、その点は気をつけてくださいね。

3つ目のメリットは、目の健康を保つことです。

グリーンキウイに多く含まれているルテインには、目の網膜の健康を守るのに役立つ抗酸化作用があります。

しかもキウイフルーツに含まれるルテイン含量は、フルーツの中でもトップクラスです。

緑内障や白内障の予防・ケアとして、キウイフルーツを食べるしかないですよね!

ただ、ゴールデンキウイのルテイン含量はグリーンキウイの半分ですので、その点は気をつけてくださいね。

炎症を抑える

4つ目のメリットは、炎症を抑えることです。

ニキビなどの肌荒れ部分にキウイをのせる美容法を見たことありませんか?

キウイの中心に点在している種には、オメガ3脂肪酸が含まれており、血液をサラサラしたり、炎症を抑える作用があります。

動物は襲われないように、痛みを隠す生き物です。

とくに内臓の炎症はひどくなってからでないと気づけないことが多いので、日頃のケアとしてよくすりつぶしたキウイを与えると良いでしょう。

犬にキウイを与える注意点

老化防止をはじめとして、キウイには様々なメリットがあると分かっていただけたと思います。

愛犬にずっと元気でいてほしいからと、ついつい毎日あげたくなるようなメリットばかりでしたね。

ここからは、キウイをあげるときの注意点を説明します。

キウイは果物アレルギーを引き起こす食べ物であったり、消化しにくい部分がある食べ物です。

初めてキウイをあげるときは、以下の点に注意してあげるようにしてくださいね。

老化防止をはじめとして、キウイには様々なメリットがあると分かっていただけたと思います。

愛犬にずっと元気でいてほしいからと、ついつい毎日あげたくなるようなメリットばかりでしたね。

ここからは、キウイをあげるときの注意点を説明します。

キウイは果物アレルギーを引き起こす食べ物であったり、消化しにくい部分がある食べ物です。

初めてキウイをあげるときは、以下の点に注意してあげるようにしてくださいね。

キウイのアレルギーに注意

桃やメロンと同様に、キウイもショック症状を引き起こすアレルギー食品のため注意が必要です。

果物アレルギーの症状として、のどがつまったり、イガイガしたかゆみを感じるといった症状があります。

犬にキウイを食べさせた後、数分の間は口の中に違和感を感じているような様子が注意深く観察してください。

また、口の中の違和感以外の症状として、鼻水や涙がでる、嘔吐、じんましんといった症状もあります。

異変があった場合は、なるべく早く動物病院で診てもらいましょう。

皮と種を食べて下痢や吐くことも

皮と種を食べて下痢や嘔吐してしまうことがあるので、しっかり取り除いてからあげるようにしてください。

犬は雑食の動物ですが、食物繊維豊富な野菜や果物の皮をしっかり消化できるような内臓ではありません。

特に皮を誤飲してしまった場合は、体内に残ってしまい、下痢や嘔吐の原因となります。

しかも果物の皮には農薬が残留していることもあり、よく洗ってからあげないと体に悪影響がでることもあります。

犬に果物をあげるときは、しっかり皮をむいて、種を取り除けるものはなるべくとってからあげるようにしてください!

皮と種を食べて下痢や嘔吐してしまうことがあるので、しっかり取り除いてからあげるようにしてください。

犬は雑食の動物ですが、食物繊維豊富な野菜や果物の皮をしっかり消化できるような内臓ではありません。

特に皮を誤飲してしまった場合は、体内に残ってしまい、下痢や嘔吐の原因となります。

しかも果物の皮には農薬が残留していることもあり、よく洗ってからあげないと体に悪影響がでることもあります。

犬に果物をあげるときは、しっかり皮をむいて、種を取り除けるものはなるべくとってからあげるようにしてください!

肥満のリスクがある

キウイは糖度が高く、たくさん食べてしまうと犬が肥満になる可能性があります。

キウイの糖度は11%前後で、糖度10%前後のオレンジより甘い食べ物です。

キウイ1個当たり50kcalほどなので、糖度のわりにカロリーは高くありません。

ただ、犬にあげるときは、刻んであげたりすることから「知らないうちに何個も食べさせてた!」ということもあります。

犬がたくさんキウイを食べてしまうことがないように、あげすぎには注意しましょうね。

犬にキウイを与える方法

犬は食べ物をほとんど噛まず、飲み込むようにして食べる習性があります。

そのため喉に引っかからないように、柔らかくつぶしたり、薄くスライスして与えましょう。

キウイの皮に農薬が残留している可能性があるので、しっかり洗って皮をむいてあげることも大切です。

犬によってはキウイアレルギーの可能性もあるので、まずアレルギーの原因となる種の部分をしっかり取り除き、与えてから数分は犬から目をはなさないようにしてください。

犬は食べ物をほとんど噛まず、飲み込むようにして食べる習性があります。

そのため喉に引っかからないように、柔らかくつぶしたり、薄くスライスして与えましょう。

キウイの皮に農薬が残留している可能性があるので、しっかり洗って皮をむいてあげることも大切です。

犬によってはキウイアレルギーの可能性もあるので、まずアレルギーの原因となる種の部分をしっかり取り除き、与えてから数分は犬から目をはなさないようにしてください。

まとめ

❶キウイをあげるメリットは、エイジング効果・消化吸収を助ける・目の健康を保つ・炎症を抑えるの4つ

❷キウイはアレルギー食品の1つであり、皮や種が下痢や嘔吐の原因になるので、与えるときは注意深く観察すること

❸犬が食べやすいように柔らかくつぶしたり、スライスしてあげるため、知らないうちにカロリーオーバーしないように要注意

沢山のメリットがあるキウイですが、始めてあげるときは犬の体調に変化がないか気をつけてくださいね。

食後のデザートにキウイを食べて、健康で素敵な生活にしていきましょう!

❶キウイをあげるメリットは、エイジング効果・消化吸収を助ける・目の健康を保つ・炎症を抑えるの4つ

❷キウイはアレルギー食品の1つであり、皮や種が下痢や嘔吐の原因になるので、与えるときは注意深く観察すること

❸犬が食べやすいように柔らかくつぶしたり、スライスしてあげるため、知らないうちにカロリーオーバーしないように要注意

沢山のメリットがあるキウイですが、始めてあげるときは犬の体調に変化がないか気をつけてくださいね。

食後のデザートにキウイを食べて、健康で素敵な生活にしていきましょう!

犬に小豆を与えるメリット

小豆にはさまざまな栄養素が含まれていることでさまざまな効果を得ることができます。

小豆にはアントシアニンという成分が含まれており、ポリフェノールの一種でもあります。

アントシアニンは目に良いと言われている成分であり、視力を改善することも期待できます。

また、抗酸化作用もあるため、ガンなどの予防にもつながります。

疲労回復に必要とされているビタミンB群も豊富に含まれていることで疲労回復が早まる効果も期待できます。

これらの効果は人に対して得られるメリットであり、同じ動物でもある犬にも同等の効果を得られる可能性があります。

しかし、実際に犬に対しても同じ効果があるという報告はされていないため、期待しすぎないことも大切です。

小豆にはさまざまな栄養素が含まれていることでさまざまな効果を得ることができます。

小豆にはアントシアニンという成分が含まれており、ポリフェノールの一種でもあります。

アントシアニンは目に良いと言われている成分であり、視力を改善することも期待できます。

また、抗酸化作用もあるため、ガンなどの予防にもつながります。

疲労回復に必要とされているビタミンB群も豊富に含まれていることで疲労回復が早まる効果も期待できます。

これらの効果は人に対して得られるメリットであり、同じ動物でもある犬にも同等の効果を得られる可能性があります。

しかし、実際に犬に対しても同じ効果があるという報告はされていないため、期待しすぎないことも大切です。

犬に小豆を与える注意点

犬に小豆を与えることで上記で紹介したメリットを得られる可能性がありますが、注意しなければならないこともあります。

注意点を把握せずに小豆を与えてしまうと下痢などの体調不良を起こしてしまう可能性が高まります。

次に、犬に小豆を与える際の注意点をいくつか紹介します。

初めて犬に小豆を与えようと考えている人やどのようなことに注意すれば犬が体調を崩すことなく小豆を食べることができるのかを知りたい人は参考にしてください。

知識なく小豆を与えてしまうと高い確率で体調不良になってしまいます。

犬に小豆を与えることで上記で紹介したメリットを得られる可能性がありますが、注意しなければならないこともあります。

注意点を把握せずに小豆を与えてしまうと下痢などの体調不良を起こしてしまう可能性が高まります。

次に、犬に小豆を与える際の注意点をいくつか紹介します。

初めて犬に小豆を与えようと考えている人やどのようなことに注意すれば犬が体調を崩すことなく小豆を食べることができるのかを知りたい人は参考にしてください。

知識なく小豆を与えてしまうと高い確率で体調不良になってしまいます。

アレルギーに注意する

犬が小豆を食べた後に下痢や嘔吐、目の充血、痒みなどの症状が現れる場合はアレルギー反応を起こしている可能性があります。

アレルギー反応が起きてしまった場合は早急に病院で診察してもらう必要があります。

そのため、初めて犬に小豆を与えるのであればすぐに獣医に見せれる時間帯に与えることと少量だけ与えるようにしましょう。

そうすることで万が一アレルギー反応が起きてしまっても早急に対処することができ、症状が悪化してしまうことも防ぎます。

与えすぎはダメ

小豆には多くの食物繊維が含まれている特徴があります。

食物繊維は適量であれば便通をよくする効果が期待できますが、過剰に与えてしまうと下痢などの症状が出てしまう原因にもなります。

そのため、犬に小豆を与えるのであれば適量を与えることが大切になってきます。

そのため、小豆をよく食べるからといって大量に与えることはせず、フードに少量加える程度にすることをおすすめします。

また、下痢を起こしている際に与えることも症状を悪化させてしまう原因になります。

あんこは与えない

小豆の加工食品でもあるあんこは犬に与えないようにしましょう。

あんこは甘くおいしいですが、それだけ多くの糖分が含まれている証拠でもあるため、犬に与えてしまうと糖分の過剰摂取になってしまいます。

糖分を多く摂取してしまうと肥満などの症状を誘発してしまいます。

また、あんこだけではなく、小豆にさまざまな手を加えた加工食品全般は犬にとって有害となる成分が含まれている可能性もあるため、与えないことをおすすめします。

小豆の加工食品でもあるあんこは犬に与えないようにしましょう。

あんこは甘くおいしいですが、それだけ多くの糖分が含まれている証拠でもあるため、犬に与えてしまうと糖分の過剰摂取になってしまいます。

糖分を多く摂取してしまうと肥満などの症状を誘発してしまいます。

また、あんこだけではなく、小豆にさまざまな手を加えた加工食品全般は犬にとって有害となる成分が含まれている可能性もあるため、与えないことをおすすめします。

生で与えるのはNG

小豆は生のままでは硬く、犬であれば食べることも容易ですが、消化不良を起こしてしまう可能性があり、下痢などの症状を誘発してしまいます。

そのため、小豆を犬に与えるのであれば生ではなく、必ず茹でるなど加熱するようにしましょう。

茹でることで硬い小豆を柔らかくすることができ、消化しやすくなります。

柔らかさの目安は指で押さえて潰れる程度の柔らかさが理想的です。

より消化しやすくしたいのであればペースト状にすることもおすすめです。

犬に小豆を使用したお菓子をあげていい?

小豆といえばお菓子などに使用されることが多く、あんこのイメージも強いのではないでしょうか。

そのため、犬に小豆を与えてもよいのであれば小豆を使用したお菓子も与えてもよいと考えてしまいがちです。

上記でも一部紹介したようにあんこは与えることは控えることをおすすめします。

次に、犬に小豆を使用したお菓子を与えてもよいのかを紹介します。

なぜ与えてはよくないのかをより詳しく知りたい人におすすめであり、犬の健康被害を未然に防ぐこともできます。

小豆といえばお菓子などに使用されることが多く、あんこのイメージも強いのではないでしょうか。

そのため、犬に小豆を与えてもよいのであれば小豆を使用したお菓子も与えてもよいと考えてしまいがちです。

上記でも一部紹介したようにあんこは与えることは控えることをおすすめします。

次に、犬に小豆を使用したお菓子を与えてもよいのかを紹介します。

なぜ与えてはよくないのかをより詳しく知りたい人におすすめであり、犬の健康被害を未然に防ぐこともできます。

あんパンやどら焼きは肥満に繋がる

あんぱんやどら焼き、羊羹には小豆が使用されており、甘さが特徴的なお菓子です。

甘さが強いことはそれだけ砂糖が使用されていることでもあります。

あんパンなどのお菓子を犬に与えても問題はありませんが、肥満体質になってしまうリスクが非常に高まってしまいます。

そのため、犬にあんパンやどら焼きなどは与えないことが無難です。

また、体重が増えることで体の一部に負担がかかるようになり、腰椎版ヘルニアを誘発してしまうリスクも高まってしまいます。

大福は喉に詰まる恐れもあり

大福は柔らかく中にあんこも入れられているため、犬には与えないようにしましょう。

柔らかい物を食べるとき、犬はあまり咀嚼せずに食べてしまいやすく、丸々一個飲み込むようにしてしまうこともあります。

大福を咀嚼せずに食べてしまうと喉に詰まらせてしまう可能性があり、最悪窒息してしまう可能性もあります。

若い犬であれば吐きだす力があるため、自力で吐き出せる可能性もありますが、老犬の場合は吐き出すことができなくなってしまうことも多く、注意が必要です。

大福は柔らかく中にあんこも入れられているため、犬には与えないようにしましょう。

柔らかい物を食べるとき、犬はあまり咀嚼せずに食べてしまいやすく、丸々一個飲み込むようにしてしまうこともあります。

大福を咀嚼せずに食べてしまうと喉に詰まらせてしまう可能性があり、最悪窒息してしまう可能性もあります。

若い犬であれば吐きだす力があるため、自力で吐き出せる可能性もありますが、老犬の場合は吐き出すことができなくなってしまうことも多く、注意が必要です。

まとめ

犬に小豆を与えることで得られるメリットはありますが、注意しなければならないポイントも多く存在しています。

基本的に小豆の加工食品は犬に与えないようにすることが基本で、小豆を茹でるなど加熱したものを与える必要があります。

小豆は便秘などの症状を改善することができ、便通が悪い犬におすすめの食材です。

小豆はメインではなく、トッピングとしてフードと一緒に与えるようにしましょう。

与えすぎは体調を崩してしまう原因になるため、小豆を与える際には注意する必要があります。

犬に小豆を与えることで得られるメリットはありますが、注意しなければならないポイントも多く存在しています。

基本的に小豆の加工食品は犬に与えないようにすることが基本で、小豆を茹でるなど加熱したものを与える必要があります。

小豆は便秘などの症状を改善することができ、便通が悪い犬におすすめの食材です。

小豆はメインではなく、トッピングとしてフードと一緒に与えるようにしましょう。

与えすぎは体調を崩してしまう原因になるため、小豆を与える際には注意する必要があります。

猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。

飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。

次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。

なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。

こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。

コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。

猫が飼い主に対して体をすりするするには理由があります。

飼い猫であったり、人懐っこい猫であれば行いやすい行動ですが、さまざまな理由から行っています。

次に、猫が飼い主に体をすりすりしてくる理由について紹介します。

なぜ体をこすりつけてくるのかを知りたい人は参考にしてください。

こすり付けてくる理由を知ることで猫の気持ちを知ることができます。

コミュニケーション方法の一つでもあるため、こすり付けた際に邪険にしないようにしましょう。

猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。

猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。

人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。

人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。

顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。

猫は人に対してだけではなく猫同士でも体をこすりつけるようにします。

猫同士が体をこすりつけることをアロラビングと呼ばれており、スキンシップの一環と考えられています。

人でいうハグと同じであり、信頼している相手に対して行う行動でもあります。

人に対してスキンシップしてくることはそれだけ飼い主のことを信頼している証拠です。

顔をこすりつける場合は撫でてほしい気持ちや構ってほしい気持ちの表れでもあり、一緒に遊んであげましょう。

猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。

人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。

そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。

次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。

猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。

猫は人に対してだけではなく、床や物に対しても体をこすりつける場合もあります。

人に体をこすりつける理由は上記で紹介しましたが、床や物が対象の場合は理由が異なります。

そのため、床や物に対して頻繁に体をこすりつけている場合は理由を把握しておくことをおすすめします。

次に、猫が床や物に体をこすりつける理由について紹介します。

猫が本来行う行動でもあるため、問題視する必要性は低いですが、痒みが原因の場合は病気の可能性もあり、注意が必要です。

猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。

そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。

綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。

猫は元々砂浴びという行動をする習性があり、体をこすりつけることで汚れを落とす効果があります。

そのため、床などに体をこすりつけている場合は体を綺麗にしたいという気持ちがある可能性が高く、ノミなどの影響で痒みの症状が現れている場合もあります。

綺麗にするために体をこすりつける場合はフローリングのようなツルツルした場所ではなく、カーペットやアスファルトなど汚れが落ちやすい環境で行う場合が多いことが特徴的です。

猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。

それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。

次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。

さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。

一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。

猫はさまざまな理由ですりすりを行う場合が多く、上記で紹介した人に対してすりすりする場合もあれば物や床に行うこともあります。

それ以外にも変わったすりすりの仕方をすることもあり、それぞれに理由も存在しています。

次に、変わったすりすりをする理由について紹介します。

さまざまなすりすりする理由を知ることで猫の気持ちを把握することもでき、ストレスを与えてしまうことも軽減できます。

一風変わったすりすりの仕方をする猫がいる場合は参考にしてください。

猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。

愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。

体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。

赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。

猫はさまざまな理由から体をこすりつける行動を行います。

愛情表現であったり、単に体が痒いだけなどさまざまな理由が考えられ、どの理由が当てはまるのかを考えるようにしましょう。

体をこすりつけることは何かしらの気持ちの表れである可能性が高いですが、痒みが理由の場合は皮膚に異常が起きている可能性もあり、一度皮膚をチェックするようにしましょう。

赤く炎症していると治療を受ける必要もあるため、定期的に皮膚チェックを行うことをおすすめします。  猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。

電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。

ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。

次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。

猫と電車に乗る機会は少ないですが、遠出する際や病院などに連れて行く際に利用する場合もあります。

電車は公共の移動手段であるため、周りの乗客に配慮する必要があります。

ルールを守り、事前に準備する物を用意していれば猫を電車に乗せることは可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも猫を電車に乗せる必要があるのであればエチケットを把握しつつ猫を電車に慣れさせるなどを行わなければなりません。

次に、猫と電車に乗る方法について紹介しまします。

電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。

ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。

特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。

騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。

騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。

電車内でも気を付けなければならないことが多いですが、忘れてしまいがちなホームでの気配りも重要です。

ホームは多くの人が行き来したり、アナウンスなどで騒がしい環境です。

特に、ホームを通過する電車の音は騒音であり、猫にストレスを与えてしまいます。

騒がしい環境は猫が嫌う環境であるため、キャリーバッグにタオルなどをかけてできるだけ騒音を感じさせないようにしましょう。

騒音を聞くと興奮してしまい、暴れてしまうリスクが高く、落ち着くまで時間がかかってしまいます。

猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。

都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。

また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。

次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。

初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。

猫と電車に乗るときの注意点やマナーを身につけることでトラブルを未然に防いだり、猫に余計なストレスを与えにくくなります。

都心部は電車内が混雑している場合が多いため、より注意点やマナーを身につける必要が高いです。

また、できるだけ混雑する時間帯を避けて電車を利用することも必要な配慮です。

次に、猫と電車に乗る際の注意点とマナーについて紹介します。

初めて猫と電車に乗ろうと考えている人は参考にして、周りの乗客に迷惑をかけないようにしましょう。

普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。

また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。

そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。

一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。

そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。

普段とは違う環境になると猫は不安になりやすく、普段よりも大きな声で鳴いてしまう場合があります。

また、興奮してしまう場合も暴れてしまったり、声を荒げてしまう可能性が高く、うるさくなってしまいます。

そのような場合は周りの乗客の迷惑になってしまうため、可能であればいったん外に出るようにしましょう。

一度うるさく騒ぎ始めてしまうと電車の中では落ち着く可能性は低く、ホームなどで落ち着くまで待つ必要があります。

そのため、電車に乗り遅れる可能性もあり、早めに出かけることも大切です。

猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。

必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。

また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。

便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。

次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。

猫と電車に乗るのであれば必需品がいくつかあり必ず用意しておきましょう。

必需品を用意せずに電車に乗ってしまうとトラブルの原因になりったり、猫にストレスを与えてしまいます。

また、飼い主自身も手間が増えたり、さまざまなことに配慮しなければならなくなり、ルール違反でもあります。

便利なアイテムも用意していればより快適に電車移動が可能になります。

次に、猫と電車に乗る際の必需品と便利アイテムをそれぞれ紹介します。

必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。

ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。

また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。

酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。

必需品とは別に便利なグッズを用意しておくことで快適に電車移動することができ、余裕がある場合や初めて電車移動する場合は用意しておくことをおすすめします。

ゴム手袋や消臭剤があれば万が一嘔吐してしまっても衛生面に配慮しながら片付けることができます。

また、毛が座席などに付着してしまった際は粘着ローラーがあれば簡単に毛を掃除することができ便利です。

酔いやすい猫の場合は動物病院で処方された酔い止め薬も持参しておいたり、事前に飲ませておきましょう。

猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。

知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。

猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。

基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。

猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。

猫を電車に乗せる際に料金が必要になる場合があることを知っているでしょうか。

知らなかった場合は無賃乗車になる可能性があり、注意しましょう。

猫の料金はで鉄道会社によって異なり、有料の場合もあれば無料で利用できる場合があります。

基本的に関東は無料で乗れる場合が多いですが、関西の場合は料金が発生する場合が多いです。

猫は手回り品扱いになり、自動券売機で購入できる場合もありますが、駅員から購入する場合もあり、わからないのであれば駅員に聞くようにしましょう。

猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。

ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。

猫を電車に乗せる場合にはさまざまなことに対して注意しなければならず、周りの乗客に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

乗客に迷惑をかけないように猫を電車に乗せる必要があり、キャリーバッグやタオルなどの必需品のほかに便利グッズも用意しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

どうしてもトラブルが起きやすいことであるため、可能な限りは自家用車やタクシーを利用することをおすすめします。

ある程度騒音などの環境に慣れさせることが無難です。  猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。

ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。

例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。

猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。

そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。

欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。

猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。

長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。

猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。

走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。

猫を飼う際にどの程度の広さの部屋が必要なのか気になる人もいるのではないでしょうか。

ペットの中には部屋の広さが狭いとストレスに感じてしまう場合もありますが、猫の場合はそこまで部屋の広さのことを考えなくても問題ありません。

例え8畳1Kの部屋でも猫は問題なく飼うことができます。

猫は広い縄張り意識があるイメージがありますが、室内で飼う場合は定期的に餌をもらうことができ、狩りを行う必要がなくなるため、広い縄張りも必要なくなります。

そのため、部屋が狭くても問題なく、餌がもらえることが猫にとっては重要な要素です。

欲を言うのであれば高さと長さがある部屋がおすすめです。

猫は上から警戒する習性があり、高さがある部屋の方が安心します。

長さとは正方形の部屋よりも長方形の部屋の方がおすすめという意味です。

猫は興奮すると走る習性があり、犬とは違って円を描くように走ることはなく、直線的に走る場合が多いです。

走ってもすぐに壁に当たってしまうことは猫にとっては面白くなく、心からはしゃぐことができません。

猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。

猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。

注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。

次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。

猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。

猫を飼う部屋にはさまざまな注意点やポイントがあるため、猫に適している部屋になっているかを確認するようにしましょう。

猫にとって快適な部屋にすることでストレスを与えてしまうことがなく、快適に生活させることができます。

注意点を知ることでどのような部屋が猫にとって理想的なのかを知ることができます。

次に、猫を飼う際の部屋の注意点について紹介します。

猫にとって理想的な部屋にしたい人や猫にストレスを与えたくない人は参考にしてください。

猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。

誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。

そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。

ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。

拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。

猫は好奇心旺盛な性格であればひも状の物や糸くずを飲み込んでしまう可能性があります。

誤飲してしまうと消化器系に悪い影響を及ぼしてしまう可能性が高く、腹痛や下痢・嘔吐などの症状が現れてしまいます。

そのため、猫が活動する部屋には口に入れてしまいやすい物はできるだけ置かないようにしましょう。

ほかにも小さなおもちゃなども口に入れてしまいやすいため、注意しましょう。

拾い食いすることを躾けることは難しため、拾い食いしてしまいやすい物を取り除くほうが手っ取り早いです。

猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。

タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。

しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。

物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。

棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。

また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。

猫は高い場所で警戒する習性があるため、部屋にも高い場所を用意しておく必要があります。

タンスや食器棚などの上が高くなりやすく、猫にとっては過ごしやすい空間となります。

しかし、高い場所に物を置いてしまうと猫が落としてしまう可能性があります。

物によっては壊れてしまうリスクもあるため、高い場所には物を置かないようにしましょう。

棚の上はさまざまな物を置いてしまいやすいため、猫が活動する部屋の場合には片付けることをおすすめします。

また、万が一落とされても怪我をしない物や壊れない物に変えるようにしましょう。

部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。

猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。

そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。

室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。

次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。

ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。

部屋で猫を飼うのであればいかにストレスを解消するかが大切になります。

猫を放し飼いすることもできますが、事故にあってしまったり、誤飲してしまう可能性も高まります。

そのため、室内飼いの方が安全面は格段と高いですが、ストレスが溜まりやすいデメリットがあります。

室内で猫を飼うのであればストレスを発散させる方法を知っておくことも大切です。

次に、部屋で猫を飼う際のストレス発散方法を紹介します。

ストレスはさまざまな体調不良の原因にもなるため、ストレス発散させることが重要です。

猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。

高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。

高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。

全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。

キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。

猫は高い場所が好きであるため、高い場所が確保できるように部屋を仕上げる必要があります。

高い場所がないと知らない間にストレスをため込んでしまっている可能性があります。

高い場所を確保するためにはキャットタワーがおすすめであり、高い場所で行き来できるように工夫することが理想的です。

全体が見渡せれるようにすることで猫もストレスが溜まりにくく、快適にすごすことが可能になります。

キャットタワーや高い家具を設置することが難しいのであれば段差違いになっている家具を並べることでも問題ありません。

どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。

封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。

特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。

外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。

どうしても部屋で飼うと封鎖的な空間に長時間いるようになるため、ストレスが溜まりやすいです。

封鎖的な空間でも開放感を与えることでストレス発散につながり、外が見えるように工夫しましょう。

特に、猫にとって快適な場所でもあるキャットタワーなど高い場所から外が見えるように配置し、風や外の匂いが嗅げるようにすることもおすすめです。

外との触れ合いを増やすことでストレス発散することができ、ストレスが溜まりにくくなります。

猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。

また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。

猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。

猫は餌をもらえればそこまで部屋の広さに注意する必要はありませんが、束縛を嫌う動物でもあるため、部屋の行き来ができるようにすることが理想的です。

また、高い所や日光浴ができる場所を好む傾向があり、猫を部屋で飼うのであれば日当たりがよく、キャットタワーなどを設置して猫が過ごしやすい部屋に仕上げましょう。

猫は犬とは異なり、散歩などさせる必要性は低く、室内で飼う場合も多いですが、いかに猫に適した部屋に仕上げるかが重要です。  フレンチブルドックはブサカワイイことで人気がある犬種であり、癒される存在でもあります。

フレンチブルドックは少しでも運動をしなければ肥満体質になりやすい犬種でもあるため、散歩の必要性が非常に高いです。

次に、フレンチブルドッグの正しい散歩の仕方について紹介します。

散歩といっても適当に歩かせるだけでは、場合によっては犬に悪影響を与えてしまうリスクもあります。

どのような方法で散歩させればよいのか知りたい人は参考にしてください。

フレンチブルドックはブサカワイイことで人気がある犬種であり、癒される存在でもあります。

フレンチブルドックは少しでも運動をしなければ肥満体質になりやすい犬種でもあるため、散歩の必要性が非常に高いです。

次に、フレンチブルドッグの正しい散歩の仕方について紹介します。

散歩といっても適当に歩かせるだけでは、場合によっては犬に悪影響を与えてしまうリスクもあります。

どのような方法で散歩させればよいのか知りたい人は参考にしてください。

フレンチブルドッグの散歩の時間は1日1~2回程度がおすすめです。

また、1回の散歩時間は30分程度がおすすめです。

しかし、あくまでも目安の数字であるため、飼っているフレンチブルドッグの体調などを考慮して適した散歩の時間を知るようにしましょう。

上記で紹介したように散歩から帰宅した際の愛犬の疲れ具合で散歩の時間をおおよそ決めることができます。

散歩時間が長すぎてしまうと途中で疲れ果ててしまい、最悪歩かなくなってしまう場合もあります。

フレンチブルドッグの散歩の時間は1日1~2回程度がおすすめです。

また、1回の散歩時間は30分程度がおすすめです。

しかし、あくまでも目安の数字であるため、飼っているフレンチブルドッグの体調などを考慮して適した散歩の時間を知るようにしましょう。

上記で紹介したように散歩から帰宅した際の愛犬の疲れ具合で散歩の時間をおおよそ決めることができます。

散歩時間が長すぎてしまうと途中で疲れ果ててしまい、最悪歩かなくなってしまう場合もあります。

フレンチブルドッグの散歩は必要不可欠ですが、夏の季節の散歩方法は他の季節とは異なり、さまざまなことに注意しなければなりません。

フレンチブルドッグに限った話ではないため、他の犬種を飼っている際の夏の散歩の仕方にも当てはまります。

夏の散歩は最もリスクのある散歩となりますが、室内に閉じ込めてしまうことはそれだけ愛犬にストレスを与えてしまうことと同義です。

次に、フレンチブルドッグの夏の散歩の仕方を詳しく紹介します。

フレンチブルドッグの散歩は必要不可欠ですが、夏の季節の散歩方法は他の季節とは異なり、さまざまなことに注意しなければなりません。

フレンチブルドッグに限った話ではないため、他の犬種を飼っている際の夏の散歩の仕方にも当てはまります。

夏の散歩は最もリスクのある散歩となりますが、室内に閉じ込めてしまうことはそれだけ愛犬にストレスを与えてしまうことと同義です。

次に、フレンチブルドッグの夏の散歩の仕方を詳しく紹介します。

散歩をする際に日陰を利用することも大切です。

日陰と日向では温度が全く異なるため、できる限り日陰の道を歩くようにしましょう。

また、日陰ができやすい時間帯に散歩を行ったり、日陰が多くある散歩コースを事前に調べておくこともおすすめです。

日陰を利用することはフレンチブルドッグだけではなく、飼い主自身の熱中症予防の効果もあります。

自然の日陰はどうしても途切れてしまう空間ができてしまうため、長時間日陰の中散歩させたいのであれば日傘を活用するようにしましょう。

日傘を利用すればどこでも日陰の中散歩させることができ、熱中症予防としてもおすすめです。

正午は太陽が真上に来るため、日陰ができにくく、おすすめの時間帯とは言い切れません。

正午は最も気温が高まりやすい時間帯でもあるため、他の時間帯の方が日陰ができやすく、気温も上がりにくいです。

散歩をする際に日陰を利用することも大切です。

日陰と日向では温度が全く異なるため、できる限り日陰の道を歩くようにしましょう。

また、日陰ができやすい時間帯に散歩を行ったり、日陰が多くある散歩コースを事前に調べておくこともおすすめです。

日陰を利用することはフレンチブルドッグだけではなく、飼い主自身の熱中症予防の効果もあります。

自然の日陰はどうしても途切れてしまう空間ができてしまうため、長時間日陰の中散歩させたいのであれば日傘を活用するようにしましょう。

日傘を利用すればどこでも日陰の中散歩させることができ、熱中症予防としてもおすすめです。

正午は太陽が真上に来るため、日陰ができにくく、おすすめの時間帯とは言い切れません。

正午は最も気温が高まりやすい時間帯でもあるため、他の時間帯の方が日陰ができやすく、気温も上がりにくいです。

上記では夏場の散歩の仕方を紹介しましたが、反対の季節でもある冬の散歩の仕方にも注意点やおすすめの方法があります。

冬の季節は気温が低く、地域によっては雪が積もってしまうため、普段とは全く違う環境で散歩さえる必要が出てきます。

次に、フレンチブルドッグの冬の散歩の仕方について紹介します。

夏場の散歩の仕方と同じように把握することで冬場でも快適に散歩させることができます。

冬の冷え込みが厳しい場合におすすめであり、フレンチブルドッグにストレスを与えてしまうことも防ぎます。

上記では夏場の散歩の仕方を紹介しましたが、反対の季節でもある冬の散歩の仕方にも注意点やおすすめの方法があります。

冬の季節は気温が低く、地域によっては雪が積もってしまうため、普段とは全く違う環境で散歩さえる必要が出てきます。

次に、フレンチブルドッグの冬の散歩の仕方について紹介します。

夏場の散歩の仕方と同じように把握することで冬場でも快適に散歩させることができます。

冬の冷え込みが厳しい場合におすすめであり、フレンチブルドッグにストレスを与えてしまうことも防ぎます。

冬の季節は室内に籠りやすく、肥満体質にもなりやすい季節です。

そのため、冬でも散歩をする必要があり、肥満を防ぐ効果も期待できます。

フレンチブルドッグは寒さに弱い犬種ではありますが、雪の上で遊ぶことは大好きであるため、雪の上で遊ばせてあげるようにしましょう。

しかし、急激に体温が低下し始めてしまうため、長時間室外で遊ばせることはしないようにして短時間だけ雪の上で遊ばせるよにしましょう。

犬用の靴下を履かせることも防寒対策として高い効果を得ることができます。

冬の季節は室内に籠りやすく、肥満体質にもなりやすい季節です。

そのため、冬でも散歩をする必要があり、肥満を防ぐ効果も期待できます。

フレンチブルドッグは寒さに弱い犬種ではありますが、雪の上で遊ぶことは大好きであるため、雪の上で遊ばせてあげるようにしましょう。

しかし、急激に体温が低下し始めてしまうため、長時間室外で遊ばせることはしないようにして短時間だけ雪の上で遊ばせるよにしましょう。

犬用の靴下を履かせることも防寒対策として高い効果を得ることができます。

フレンチブルドッグは肥満になりやすい犬種であり、散歩をさぼってしまうと高い確率で肥満体質になりがちです。

そのため、散歩の重要度は高く、適した距離や時間を把握して散歩するようにしましょう。

また、散歩は季節に応じで注意しなければならないポイントもあるため、気温差が激しい夏と冬の季節の散歩はより注意しましょう。

フレンチブルドッグに散歩をさせることは気分転換以外にもダイエットとしての役割もあるため、楽しく安全に散歩させるようにしましょう。

フレンチブルドッグは肥満になりやすい犬種であり、散歩をさぼってしまうと高い確率で肥満体質になりがちです。

そのため、散歩の重要度は高く、適した距離や時間を把握して散歩するようにしましょう。

また、散歩は季節に応じで注意しなければならないポイントもあるため、気温差が激しい夏と冬の季節の散歩はより注意しましょう。

フレンチブルドッグに散歩をさせることは気分転換以外にもダイエットとしての役割もあるため、楽しく安全に散歩させるようにしましょう。  子犬は好奇心旺盛で散歩の時に色んな物を見つけては寄っていき、なかなか前を向いて歩いてくれないものです。

しかし、子犬の言う通りに散歩をしていると、だんだん飼い主さんの言うことを聞かなくなり散歩に行くだけなのに飼い主さんは疲れてしまうという結果に…

そうならないためにも、子犬の頃からしっかり散歩ができるしつけが重要です。

そこで、ここでは子犬と散歩する時にしつけと練習方法についてご紹介していきます。

子犬は好奇心旺盛で散歩の時に色んな物を見つけては寄っていき、なかなか前を向いて歩いてくれないものです。

しかし、子犬の言う通りに散歩をしていると、だんだん飼い主さんの言うことを聞かなくなり散歩に行くだけなのに飼い主さんは疲れてしまうという結果に…

そうならないためにも、子犬の頃からしっかり散歩ができるしつけが重要です。

そこで、ここでは子犬と散歩する時にしつけと練習方法についてご紹介していきます。

次にリーダーウォークを意識することです。

愛犬にとってリーダーは飼い主さんなので、飼い主さんに集中しながら散歩をすることが必要です。

飼い主さんに注目してもらうためには、他のニオイや犬、人への興味より飼い主さんと歩いている方が楽しいと思わせることが大切です。

散歩コースは毎日同じでもいいのですが、たまには行ったことがない道を通ってみたり、飼い主さんとの散歩はいつも楽しいなと思う散歩にしてあげてください。

愛犬が行きたい方向に行くのではなく、愛犬が好きな場所へ飼い主さんが誘導するという感覚で行ってみてくださいね。

次にリーダーウォークを意識することです。

愛犬にとってリーダーは飼い主さんなので、飼い主さんに集中しながら散歩をすることが必要です。

飼い主さんに注目してもらうためには、他のニオイや犬、人への興味より飼い主さんと歩いている方が楽しいと思わせることが大切です。

散歩コースは毎日同じでもいいのですが、たまには行ったことがない道を通ってみたり、飼い主さんとの散歩はいつも楽しいなと思う散歩にしてあげてください。

愛犬が行きたい方向に行くのではなく、愛犬が好きな場所へ飼い主さんが誘導するという感覚で行ってみてくださいね。

散歩する時に注意して欲しいのが拾い食いです。

道端にはタバコの吸い殻やゴミなど食べてしまったら危険な物が沢山ありますが、子犬はそれが危険な物なのかがわからないので、何でも口に入れてしまうことがあります。

拾い食いを辞めさせるには、まず歯磨きなどで飼い主が口の中を触ることに慣れさせてください。

そうすれば万が一、危険な物を口にしてしまっても取り出すことができます。

また、何かのニオイを必死に嗅ぎ始めたらリードを強く引っ張り遠ざけることで拾い食いを未然に防ぐこともできるでしょう。

散歩する時に注意して欲しいのが拾い食いです。

道端にはタバコの吸い殻やゴミなど食べてしまったら危険な物が沢山ありますが、子犬はそれが危険な物なのかがわからないので、何でも口に入れてしまうことがあります。

拾い食いを辞めさせるには、まず歯磨きなどで飼い主が口の中を触ることに慣れさせてください。

そうすれば万が一、危険な物を口にしてしまっても取り出すことができます。

また、何かのニオイを必死に嗅ぎ始めたらリードを強く引っ張り遠ざけることで拾い食いを未然に防ぐこともできるでしょう。

子犬だけではなく犬と散歩する時には注意しなければいけないことがいくつかあります。

散歩にはマナーというものがあり、それが守れなければ犬を飼う資格はないとまで言われるほどです。

そこで、ここでは子犬と散歩する時の注意点についてご紹介していきます。

子犬だけではなく犬と散歩する時には注意しなければいけないことがいくつかあります。

散歩にはマナーというものがあり、それが守れなければ犬を飼う資格はないとまで言われるほどです。

そこで、ここでは子犬と散歩する時の注意点についてご紹介していきます。

散歩に行くと沢山の人と出会いますが、全ての人が犬を好きということはなく、中には犬が苦手という方もいます。

ですので、周囲の歩行者への気配りを忘れないようにしましょう。

例えば

●進行の妨げにならないよう、犬には道の端に近い側を歩かせる

●人とすれ違う時は、その人と愛犬の間に自分が入る位置関係にする

●正面から歩いてくる人が犬を怖がっていないか常に気を配る

上記のことに気を配りながら、人混みでの散歩はできる限り避けるようにしましょう。

散歩に行くと沢山の人と出会いますが、全ての人が犬を好きということはなく、中には犬が苦手という方もいます。

ですので、周囲の歩行者への気配りを忘れないようにしましょう。

例えば

●進行の妨げにならないよう、犬には道の端に近い側を歩かせる

●人とすれ違う時は、その人と愛犬の間に自分が入る位置関係にする

●正面から歩いてくる人が犬を怖がっていないか常に気を配る

上記のことに気を配りながら、人混みでの散歩はできる限り避けるようにしましょう。

今回は子犬の散歩のしつけ方法や練習方法についてご紹介してきました。

犬にとって散歩は大好きなものですが、好き勝手に散歩することはNGですので、必ずしつけを行ってから外に出るようにしましょう。

ご紹介したしつけ方法や練習方法を参考にしてみてくださいね。

中には全く効果がないという子も出てくるかもしれませんが、そんな時は迷わずプロのお願いしてください。

今回は子犬の散歩のしつけ方法や練習方法についてご紹介してきました。

犬にとって散歩は大好きなものですが、好き勝手に散歩することはNGですので、必ずしつけを行ってから外に出るようにしましょう。

ご紹介したしつけ方法や練習方法を参考にしてみてくださいね。

中には全く効果がないという子も出てくるかもしれませんが、そんな時は迷わずプロのお願いしてください。  猫が甘噛みするにはさまざまな理由があります。

甘噛みする理由を知ることで猫がどのような気持ちなのかを知ることができ、ストレスを与えてしまうことを未然に防ぐこともできます。

そのため、飼い主は猫が甘噛みする理由について知っておいて損をすることはありません。

次に、猫が甘噛みしてくる理由について紹介します。

頻繁に甘噛みをしてくる場合は参考にしてください。

甘噛みをする頻度は個体別に違ったり、年齢によっても異なる傾向があります。

猫が甘噛みするにはさまざまな理由があります。

甘噛みする理由を知ることで猫がどのような気持ちなのかを知ることができ、ストレスを与えてしまうことを未然に防ぐこともできます。

そのため、飼い主は猫が甘噛みする理由について知っておいて損をすることはありません。

次に、猫が甘噛みしてくる理由について紹介します。

頻繁に甘噛みをしてくる場合は参考にしてください。

甘噛みをする頻度は個体別に違ったり、年齢によっても異なる傾向があります。

甘噛みは遊びたい気持ちの表れでもあります。

遊びたい気持ちが旺盛になりやすい子猫が行いやすく、狩猟本能が甘噛みをする原因にもなっています。

そのため、さまざまな物に対してじゃれあう傾向があり、人の指で遊んでしまうと指を甘噛みされてしまいます。

子猫の場合はそこまで痛さもありませんが、成猫になると力も強く、怪我の原因にもなります。

猫と遊ぶ場合は子猫相手でもおもちゃを使用することをおすすめします。

おもちゃで遊ぶと高い確率でじゃれあいながら甘噛みをします。おもちゃを甘噛みする理由は狩猟本能が関係しています。

甘噛みは遊びたい気持ちの表れでもあります。

遊びたい気持ちが旺盛になりやすい子猫が行いやすく、狩猟本能が甘噛みをする原因にもなっています。

そのため、さまざまな物に対してじゃれあう傾向があり、人の指で遊んでしまうと指を甘噛みされてしまいます。

子猫の場合はそこまで痛さもありませんが、成猫になると力も強く、怪我の原因にもなります。

猫と遊ぶ場合は子猫相手でもおもちゃを使用することをおすすめします。

おもちゃで遊ぶと高い確率でじゃれあいながら甘噛みをします。おもちゃを甘噛みする理由は狩猟本能が関係しています。

甘えん坊な性格の猫がしやすいことであり、構ってほしい気持ちから甘噛みをする可能性があります。

一般的な甘噛みとは異なり、飼い主の注意を引こうとするため、痛みが伴う甘噛みをしてくることも多いです。

構ってほしい気持ちは普段から遊んであげられる時間が少ない場合に生まれやすい気持ちであり、たくさん猫とコミュニケーションをとることが大切です。

構ってほしい気持ちで甘噛みをして怒られてしまうとストレスが溜まったり、飼い主に不信感を抱かせてしまう原因になってしまいます。

甘えん坊な性格の猫がしやすいことであり、構ってほしい気持ちから甘噛みをする可能性があります。

一般的な甘噛みとは異なり、飼い主の注意を引こうとするため、痛みが伴う甘噛みをしてくることも多いです。

構ってほしい気持ちは普段から遊んであげられる時間が少ない場合に生まれやすい気持ちであり、たくさん猫とコミュニケーションをとることが大切です。

構ってほしい気持ちで甘噛みをして怒られてしまうとストレスが溜まったり、飼い主に不信感を抱かせてしまう原因になってしまいます。

甘噛みは愛情表現の一種と紹介しましたが、やめてほしいときにも甘噛みをしてきます。

愛情表現からくる甘噛みかやめてほしい気持ちからくる甘噛みかは慣れないと見極めることが難しいです。

やめてほしい時には瞳孔が開いたり、耳を伏せる傾向があります。

猫は気分屋である場合が多く、撫でられて気持ちいときに甘噛みをしてきますが、撫でてほしい気持ちではないときであればやめてほしいために甘噛みをしてきます。

また、不快な場所を撫でられる場合も甘噛みをします。

甘噛みは愛情表現の一種と紹介しましたが、やめてほしいときにも甘噛みをしてきます。

愛情表現からくる甘噛みかやめてほしい気持ちからくる甘噛みかは慣れないと見極めることが難しいです。

やめてほしい時には瞳孔が開いたり、耳を伏せる傾向があります。

猫は気分屋である場合が多く、撫でられて気持ちいときに甘噛みをしてきますが、撫でてほしい気持ちではないときであればやめてほしいために甘噛みをしてきます。

また、不快な場所を撫でられる場合も甘噛みをします。

猫の甘噛みはさまざまな対処方法を行うことでやめさせることができたり、甘噛みする回数を減らすことができます。

そのため、甘噛みしてくることに困ってしまっている際に実行することをおすすめします。

次に、猫の甘噛みをやめさせる方法をいくつか紹介します。

一つの方法ではうまく効果が得られない場合もあるため、さまざまな対処方法を行うようにしましょう。

甘噛みは時には飼い主が怪我をしてしまうこともあり、やめさせる必要がでることも少なくありません。

猫の甘噛みはさまざまな対処方法を行うことでやめさせることができたり、甘噛みする回数を減らすことができます。

そのため、甘噛みしてくることに困ってしまっている際に実行することをおすすめします。

次に、猫の甘噛みをやめさせる方法をいくつか紹介します。

一つの方法ではうまく効果が得られない場合もあるため、さまざまな対処方法を行うようにしましょう。

甘噛みは時には飼い主が怪我をしてしまうこともあり、やめさせる必要がでることも少なくありません。

甘噛みをされた際に知らんぷりすることも効果的です。

上記では大きな声を発することが効果的と紹介しましたが、場合によっては逆に興奮させてしまう原因になる可能性があります。

興奮してしまうとより攻撃的になってしまい、甘噛みが強くなります。

そのため、あえて知らんぷりすることで甘噛みをしてもなんも変わらないことを教えることができ、興奮してしまうことも防ぐことができます。

万が一無視しても甘噛みをやめないのであれば距離を置いて猫が落ち着くまで待つようにしましょう。

甘噛みをされた際に知らんぷりすることも効果的です。

上記では大きな声を発することが効果的と紹介しましたが、場合によっては逆に興奮させてしまう原因になる可能性があります。

興奮してしまうとより攻撃的になってしまい、甘噛みが強くなります。

そのため、あえて知らんぷりすることで甘噛みをしてもなんも変わらないことを教えることができ、興奮してしまうことも防ぐことができます。

万が一無視しても甘噛みをやめないのであれば距離を置いて猫が落ち着くまで待つようにしましょう。

猫の甘噛みはさまざまな理由から行っている行動です。

そのため、甘噛みを頻繁に行うことは何かしらの気持ちの表れであるため、どのような気持ちから甘噛みをしてくるのかを知るようにしましょう。

甘噛みの頻度が多いのであれば原因を解決したり、甘噛みをやめさせる対処方法を行うことをおすすめします。

子猫の甘噛みは力も弱く、可愛らしく思えますが、成猫となると力も強くなり、甘噛みでも痛さを感じてしまいます。

場合によっては怪我をしてしまうリスクもあるため、やめさせる必要があるのであればやめさせるようにしましょう。

猫の甘噛みはさまざまな理由から行っている行動です。

そのため、甘噛みを頻繁に行うことは何かしらの気持ちの表れであるため、どのような気持ちから甘噛みをしてくるのかを知るようにしましょう。

甘噛みの頻度が多いのであれば原因を解決したり、甘噛みをやめさせる対処方法を行うことをおすすめします。

子猫の甘噛みは力も弱く、可愛らしく思えますが、成猫となると力も強くなり、甘噛みでも痛さを感じてしまいます。

場合によっては怪我をしてしまうリスクもあるため、やめさせる必要があるのであればやめさせるようにしましょう。  柴犬だけではなく犬を自宅で飼う場合に、必ず必要になるケージ。

柴犬は中型犬にあたりますので、体の大きさに見合ったケージを用意してあげなければいけません。

そこで、今回は柴犬におすすめのケージを厳選し10選ご紹介します。

柴犬だけではなく犬を自宅で飼う場合に、必ず必要になるケージ。

柴犬は中型犬にあたりますので、体の大きさに見合ったケージを用意してあげなければいけません。

そこで、今回は柴犬におすすめのケージを厳選し10選ご紹介します。

背面パネルが付いているので引っ掻きや尿の飛び散りなどで壁の汚れを気にすることなく使えるケージです。

木目調のナチュラルなデザインなので、部屋のインテリアとも合わせやすいでしょう。

ワンドアなのですが、両方から開けられるようになっているので、設置しやすくなっています。

背面パネルが付いているので引っ掻きや尿の飛び散りなどで壁の汚れを気にすることなく使えるケージです。

木目調のナチュラルなデザインなので、部屋のインテリアとも合わせやすいでしょう。

ワンドアなのですが、両方から開けられるようになっているので、設置しやすくなっています。

ケージを用意してあげるのであれば、愛犬がリラックスできる場所として確保してあげることが大切です。

それに適しているこのケージは愛犬がリラックスできる空間を作ることができる専用カバーが付いています。

寝る時や愛犬が慣れていない来客時でも重宝します。

カバーの汚れが気になるところですが、丸洗いできますし、消臭・抗菌加工にもなっているので、衛生面も安心ですね。

狭いところが好きな子にもおすすめです。

ケージを用意してあげるのであれば、愛犬がリラックスできる場所として確保してあげることが大切です。

それに適しているこのケージは愛犬がリラックスできる空間を作ることができる専用カバーが付いています。

寝る時や愛犬が慣れていない来客時でも重宝します。

カバーの汚れが気になるところですが、丸洗いできますし、消臭・抗菌加工にもなっているので、衛生面も安心ですね。

狭いところが好きな子にもおすすめです。

プチリュバンのスリードアタイプのケージで、壁には2か所ドアが付いており、さらに上部にも開閉箇所があるので、コーナーなどでも置き方を選ばない便利な仕様となっています。

サビに強く頑丈な作りのため、噛み癖がある子でも安心して使用することができますよ。

プチリュバンのスリードアタイプのケージで、壁には2か所ドアが付いており、さらに上部にも開閉箇所があるので、コーナーなどでも置き方を選ばない便利な仕様となっています。

サビに強く頑丈な作りのため、噛み癖がある子でも安心して使用することができますよ。

柴犬は小型犬でもなく大型犬でもないですが、小型犬のような小さいケージより大型犬用のケージ寄りになり、ある程度の場所の確保が必要になります。

そこで、ここでは柴犬のケージの設置方法についてご紹介していきます。

柴犬は小型犬でもなく大型犬でもないですが、小型犬のような小さいケージより大型犬用のケージ寄りになり、ある程度の場所の確保が必要になります。

そこで、ここでは柴犬のケージの設置方法についてご紹介していきます。

犬の聴覚は人間には聞き取れない周波数の音を聞きとることができ、音に対してとても敏感なので、外の音が入りやすい窓際や玄関、テレビの近くにケージを設置するのは極力避けましょう。

集合住宅に住んでいる場合は、隣近所にも配慮できるような場所に設置するようにしてください。

防音機能のあるケージも販売されているようなので、マンションや集合住宅で鳴き声などが気になる方は一度チェックしてみてくださいね。

犬の聴覚は人間には聞き取れない周波数の音を聞きとることができ、音に対してとても敏感なので、外の音が入りやすい窓際や玄関、テレビの近くにケージを設置するのは極力避けましょう。

集合住宅に住んでいる場合は、隣近所にも配慮できるような場所に設置するようにしてください。

防音機能のあるケージも販売されているようなので、マンションや集合住宅で鳴き声などが気になる方は一度チェックしてみてくださいね。

ケージの中は愛犬の生活空間となりますとなりますが、犬は基本的に綺麗好きな動物なのでトイレと居住空間はできるだけ離れて確保することが理想です。

また、愛犬がケージの中に入っている時に、飼い主さんから見える位置にいる傾向が多いです。

そのため、トイレを人の居場所近くに置くと、犬がトイレを居住空間を思いそこで寝てしまうことも結構あります。

なので、居住スペースが飼い主さんから近くの場所に、トイレスペースを飼い主さんから離れた場所になるようレイアウトすると良いでしょう。

ケージの中は愛犬の生活空間となりますとなりますが、犬は基本的に綺麗好きな動物なのでトイレと居住空間はできるだけ離れて確保することが理想です。

また、愛犬がケージの中に入っている時に、飼い主さんから見える位置にいる傾向が多いです。

そのため、トイレを人の居場所近くに置くと、犬がトイレを居住空間を思いそこで寝てしまうことも結構あります。

なので、居住スペースが飼い主さんから近くの場所に、トイレスペースを飼い主さんから離れた場所になるようレイアウトすると良いでしょう。

今回は、柴犬におすすめのケージについてご紹介してきました。

柴犬は中型犬になりますので、ある程度の大きさのケージは必要になり、居住スペースとトイレスペースが十分に確保されたものが理想です。

また、噛み癖も多い傾向にあるため、素材も重要な選び方ポイントとなるでしょう。

現在、ケージを探している方は今回ご紹介した商品を是非参考にしてみてくださいね。

今回は、柴犬におすすめのケージについてご紹介してきました。

柴犬は中型犬になりますので、ある程度の大きさのケージは必要になり、居住スペースとトイレスペースが十分に確保されたものが理想です。

また、噛み癖も多い傾向にあるため、素材も重要な選び方ポイントとなるでしょう。

現在、ケージを探している方は今回ご紹介した商品を是非参考にしてみてくださいね。  犬を飼っている人であれば一度は足を舐められた経験があるのではないでしょうか。

犬が飼い主の足を舐めるにはいくつかの理由があり、どのような気持ちで足を舐めているのかを知ることができます。

次に、犬が飼い主の足を舐める理由について詳しく紹介します。

なぜ、足をよく舐めるのか知りたい人は参考にしてください。

足を舐める理由の多くが飼い主のことを信頼している意味が込められているため、舐められることは飼い主にとって良いことです。

犬を飼っている人であれば一度は足を舐められた経験があるのではないでしょうか。

犬が飼い主の足を舐めるにはいくつかの理由があり、どのような気持ちで足を舐めているのかを知ることができます。

次に、犬が飼い主の足を舐める理由について詳しく紹介します。

なぜ、足をよく舐めるのか知りたい人は参考にしてください。

足を舐める理由の多くが飼い主のことを信頼している意味が込められているため、舐められることは飼い主にとって良いことです。

飼い主の気を引きたいために足を舐めることもあります。

初めて犬に足を舐められると驚いてしまう場合が多いのではないでしょうか。

犬は飼い主が驚くことを覚え、足を舐めれば普段とは違う反応をしてくれると考え、飼い主の気を引きたいときに積極的に足を舐めるようになります。

そのため、足を舐めた後に構ってほしいような態度をしているのであれば一緒に遊んであげるなどしてあげましょう。

構ってほしいときにかまってあげないと次第に犬の気持ちが離れて行ってしまいます。

飼い主の気を引きたいために足を舐めることもあります。

初めて犬に足を舐められると驚いてしまう場合が多いのではないでしょうか。

犬は飼い主が驚くことを覚え、足を舐めれば普段とは違う反応をしてくれると考え、飼い主の気を引きたいときに積極的に足を舐めるようになります。

そのため、足を舐めた後に構ってほしいような態度をしているのであれば一緒に遊んであげるなどしてあげましょう。

構ってほしいときにかまってあげないと次第に犬の気持ちが離れて行ってしまいます。

飼い主に尊敬の意を表する場合も足を舐めます。

足を舐めることは服従していることを飼い主に知らせることであり、飼い主の方が犬よりも高位に位置していることでもあります。

飼い主の中には犬とは対等にありたいと考えている人もいますが、ある程度高位に立っている方がより良い関係が築きやすいです。

尊敬されないと最悪の場合飼い主のことを下に見てしまうこともあり、飼い主のいうことを聞かなくなってしまい、ワガママな性格になりやすいです。

飼い主に尊敬の意を表する場合も足を舐めます。

足を舐めることは服従していることを飼い主に知らせることであり、飼い主の方が犬よりも高位に位置していることでもあります。

飼い主の中には犬とは対等にありたいと考えている人もいますが、ある程度高位に立っている方がより良い関係が築きやすいです。

尊敬されないと最悪の場合飼い主のことを下に見てしまうこともあり、飼い主のいうことを聞かなくなってしまい、ワガママな性格になりやすいです。

犬が飼い主の足を舐める場合は注意しなければならないポイントがいくつかあります。

上記では犬が足を舐める理由について紹介しており、どれも飼い主にとってデメリットになる理由がないため、舐めさせる場合も多いです。

しかし、注意点を把握せずに舐めさせ続けてしまうと場合によっては犬や飼い主自身に災難が降りかかってしまうこともあります。

次に、犬が飼い主の足を舐める際の注意点を紹介します。

よく愛犬が足を舐めてくるのであれば把握しておきましょう。

犬が飼い主の足を舐める場合は注意しなければならないポイントがいくつかあります。

上記では犬が足を舐める理由について紹介しており、どれも飼い主にとってデメリットになる理由がないため、舐めさせる場合も多いです。

しかし、注意点を把握せずに舐めさせ続けてしまうと場合によっては犬や飼い主自身に災難が降りかかってしまうこともあります。

次に、犬が飼い主の足を舐める際の注意点を紹介します。

よく愛犬が足を舐めてくるのであれば把握しておきましょう。

足は一日中使用されている体の部分であり、決して清潔な場所とは言えません。

特に、靴下と靴を履いている時間が長いのであれば蒸れてしまう可能性があり、それだけ雑菌が繁殖してしまっています。

多くの雑菌が付いている足を犬が舐めてしまうと雑菌を体内に入れてしまうため、体調を崩してしまうリスクがあります。

そのため、人の足を舐める癖があるのであれば帰宅後に足を清潔にするなどの工夫をしてあげましょう。

足の匂いを軽減させることで足を舐めなくなる可能性もあります。

足は一日中使用されている体の部分であり、決して清潔な場所とは言えません。

特に、靴下と靴を履いている時間が長いのであれば蒸れてしまう可能性があり、それだけ雑菌が繁殖してしまっています。

多くの雑菌が付いている足を犬が舐めてしまうと雑菌を体内に入れてしまうため、体調を崩してしまうリスクがあります。

そのため、人の足を舐める癖があるのであれば帰宅後に足を清潔にするなどの工夫をしてあげましょう。

足の匂いを軽減させることで足を舐めなくなる可能性もあります。

一度足を舐める癖がついてしまうとやめさせることが困難になってしまいやすいです。