優しい&飼いやすい!おすすめ大型犬10選

堂々とした大きな体を持つ大型犬、優しくて穏やかな気質の犬も多く家族の良きパートナーとなってくれる頼もしい犬です。

「いつか飼ってみたい。」と思われている人も多いと聞きます。

一般的に25kg以上の犬を大型犬と呼びますが、温厚な性格で人と過ごすことが好きな犬や活発でアウトドアやスポーツを一緒に楽しめるタイプの犬などさまざまです。

ここでは優しく飼いやすいおすすめの大型犬を10選紹介し、大型犬の性格・気質についても詳しく説明します。

堂々とした大きな体を持つ大型犬、優しくて穏やかな気質の犬も多く家族の良きパートナーとなってくれる頼もしい犬です。

「いつか飼ってみたい。」と思われている人も多いと聞きます。

一般的に25kg以上の犬を大型犬と呼びますが、温厚な性格で人と過ごすことが好きな犬や活発でアウトドアやスポーツを一緒に楽しめるタイプの犬などさまざまです。

ここでは優しく飼いやすいおすすめの大型犬を10選紹介し、大型犬の性格・気質についても詳しく説明します。

ドーベルマン

ドイツ原産の大型犬であるドーベルマンは、クールな見た目と反して、穏やかな性格をしており、防衛心や忠誠心が高く、警察犬としても活躍しています。

見た目はちょっと怖そうに感じてしまうこともありますが、甘えん坊の面もあり、特に飼い主さんには忠実です。

大型犬の中でも特に賢く高い能力を持つ犬なので、飼い主さんがそれを理解ししっかりと運動をさせ、訓練することが重要です。

短毛で滑らかなきれいな毛をしていて日頃の手入れにはそれほど手間はかかりません。

秋田犬

ロシアのスケート選手が飼っていることで一躍有名になった秋田犬は名前の通り、日本犬で国の天然記念物でもあります。

ふわふわの毛並みとつぶらな瞳が愛らしいと人気も高いです。

家族に対しての忠誠心や愛着はとても強固ですが、一方で警戒心も非常に強く、知らない人や犬に対してはあまり好意的ではありません。

元々は猟犬で、少し頑固なところもあります。

もともと寒い地域で育っているため、暑さには弱いですから夏場の飼育方法には注意が必要です。

ロシアのスケート選手が飼っていることで一躍有名になった秋田犬は名前の通り、日本犬で国の天然記念物でもあります。

ふわふわの毛並みとつぶらな瞳が愛らしいと人気も高いです。

家族に対しての忠誠心や愛着はとても強固ですが、一方で警戒心も非常に強く、知らない人や犬に対してはあまり好意的ではありません。

元々は猟犬で、少し頑固なところもあります。

もともと寒い地域で育っているため、暑さには弱いですから夏場の飼育方法には注意が必要です。

ゴールデンレトリバー

ゴールデンレトリバーは、長いクリーム色の毛が特徴的で、体高よりも体長が少し長く、バランスの整った体形をしています。

優しく且つ穏やかな性格の犬種です。

その性格から介助犬やセラピー犬等補助犬としての活躍も多い犬です。

とても人懐こく子どもにも優しいので、家族と一緒に遊ぶことが好きで指示を忠実に守ろうとします。

ですから孤独な環境はストレスになりますので室内で飼うことをおすすめします。

また美しい長毛で抜け毛も多く、毎日のブラッシングは欠かせません。

シベリアンハスキー

雪国の-50℃にもなる地域で犬ゾリとして活躍してきた犬がシベリアンハスキーです。

シベリアンハスキーは、とても厚い体毛を持っており、がっしりとした体格が特徴的です。

寒冷地に適応してきたため、暑さには非常に弱く室内でのエアコンの温度調節が必須です。

目の色が独特で見た目はクールですが、フレンドリーな性格でとても人懐っこく、飼いやすい犬種だと言えるでしょう。

散歩だけでは運動不足になりやすくストレスがたまるので、しっかりと運動できるような環境が望ましいです。

雪国の-50℃にもなる地域で犬ゾリとして活躍してきた犬がシベリアンハスキーです。

シベリアンハスキーは、とても厚い体毛を持っており、がっしりとした体格が特徴的です。

寒冷地に適応してきたため、暑さには非常に弱く室内でのエアコンの温度調節が必須です。

目の色が独特で見た目はクールですが、フレンドリーな性格でとても人懐っこく、飼いやすい犬種だと言えるでしょう。

散歩だけでは運動不足になりやすくストレスがたまるので、しっかりと運動できるような環境が望ましいです。

ラブラドールレトリバー

ラブラドールレトリバーは世界的にも人気の犬種で飼育頭数が大変多い犬種です。

それは穏やかで知性も高く人に忠実で、大型犬の中でもトップクラスの飼いやすさだからです。

たとえ、他の犬や見知らぬ人に対しても、攻撃性を見せることは少なく、非常に優しい性格です。

幼い時はやんちゃなので、ONとOFFをしっかりと教え、散歩はもちろん外でアクティブに遊ばせることが必要です。

水鳥の回収犬として繁殖された犬なので泳ぎも上手く、与えられた役割を果たすことが大好きな犬です。

ダルメシアン

「101匹ワンちゃん」で有名なダルメシアンはその外見から目立ちやすく、活発な犬種です。

ダルメシアンは賢いため、多種多様な仕事ができます。

そのため、昔から人間にとって良きパートナーだと言われています。

明るく活発な性格ですが、警戒心がやや高い犬種でもあります。

飼い主さんに従順でしつけもしやすいのですが、とても利口ですぐに覚えてしまうため間違ったしつけをすると大変なことになります。

正しい知識を持って対応することが大切です。

「101匹ワンちゃん」で有名なダルメシアンはその外見から目立ちやすく、活発な犬種です。

ダルメシアンは賢いため、多種多様な仕事ができます。

そのため、昔から人間にとって良きパートナーだと言われています。

明るく活発な性格ですが、警戒心がやや高い犬種でもあります。

飼い主さんに従順でしつけもしやすいのですが、とても利口ですぐに覚えてしまうため間違ったしつけをすると大変なことになります。

正しい知識を持って対応することが大切です。

サモエド

シベリアのサモエド族と暮らしていた大型犬で、口元が上向きなのでいつも笑っているように見える愛嬌たっぷりの顔が人気です。

「サモエドスマイル」と呼ばれています。

もふもふの化身のような毛並みと、その愛くるしい容姿で、人気を集めている犬種です。

とても温和で社交的な性格であるため、飼いやすいと言われています。

家族と一緒に過ごすことが大好きなので留守番が多くなる家庭には向いていません。

厚い被毛に覆われているため暑さに非常に弱い犬種です。

ジャーマンシェパード

ジャーマンシェパードは、非常に聡明であり運動能力も高いため、訓練をすることで、様々な仕事をこなせます。

麻薬探知犬、警察犬、災害救助犬、盲導犬など、数多くの役割を果たす優秀な犬種です。

子犬の時から服従訓練を行うことで主人の命令に従うことを学び、人の良きパートナーとしてそばにいてくれる犬となります。

一方で飼い主側の対応が間違っていると、我がままになったり攻撃性も持っているため問題が起きてしまいます。

家庭犬として飼うためには正しい知識を持って専門家と訓練を行いましょう。

ジャーマンシェパードは、非常に聡明であり運動能力も高いため、訓練をすることで、様々な仕事をこなせます。

麻薬探知犬、警察犬、災害救助犬、盲導犬など、数多くの役割を果たす優秀な犬種です。

子犬の時から服従訓練を行うことで主人の命令に従うことを学び、人の良きパートナーとしてそばにいてくれる犬となります。

一方で飼い主側の対応が間違っていると、我がままになったり攻撃性も持っているため問題が起きてしまいます。

家庭犬として飼うためには正しい知識を持って専門家と訓練を行いましょう。

ボクサー

ボクサーは筋肉質な体つきをしている大型犬です。

元々は猟犬で、強靭なあごを用いて獲物に食らいつく生命力の強さがあります。

顔つきが少し怖いと言われますが、従順で賢い犬種でもあります。

日本ではあまり見かけませんが、アメリカではとても人気のある犬種でしわのある顔と頑丈な体、高い身体能力が愛されています。

短毛で手入れは簡単ですが寒さに弱い面があります。

遺伝性の心筋症を持っていることがあるため健康状態には注意が必要です。

オールドイングリッシュシープドッグ

シープドッグと呼ばれる通り、元々は牧羊犬として飼育されていた犬種です。

穏やかで優しい性格で、見知らぬ人や他の犬にもフレンドリーなので、大型犬の中でも比較的飼いやすいと言われています。

もこもことした毛並みと愛らしい顔立ちで映画やドラマにも出演が多く、人気があります。

縮れた長毛のため月に一度はシャンプーとトリミングを行い、毎日のブラッシングも欠かせません。

人懐こく遊び好き、退屈を嫌いますので留守番が多い家庭には向いていません。

大型犬はなぜ優しいと言われる?

大型犬を飼っている人はその存在感を好み、またとても優しいということを共通して言うことが多いです。

先に挙げたおすすめの犬種も温厚で優しい性格を持っています。

小さな子どもに対しても優しく接する様子がTVなどで紹介されるとつい微笑んでしまいますよね。

また盲導犬や介助犬などになって活躍する大型犬も多いので、その印象も強いのかも知れません。

なぜ大型犬は優しいと言われるのかを探ってみると、4つの理由が見つかりました。

小型犬や中型犬との違いなども含めて、その理由を説明していきましょう。

大型犬を飼っている人はその存在感を好み、またとても優しいということを共通して言うことが多いです。

先に挙げたおすすめの犬種も温厚で優しい性格を持っています。

小さな子どもに対しても優しく接する様子がTVなどで紹介されるとつい微笑んでしまいますよね。

また盲導犬や介助犬などになって活躍する大型犬も多いので、その印象も強いのかも知れません。

なぜ大型犬は優しいと言われるのかを探ってみると、4つの理由が見つかりました。

小型犬や中型犬との違いなども含めて、その理由を説明していきましょう。

従順な犬が多い

大型犬には従順な性格の子が多く、正しくしつけをすることで、中型犬や小型犬よりも従順で優しく育ちます。

特に飼い主に従順な性格になる傾向が強いです。

この従順で素直な性格ということも犬種によって多少違いはありますが、やはり毎日の生活の中での接し方が重要なポイントになります。

犬が飼い主さんのことを信頼し、「この人といれば大丈夫。」と思うようになれば、必ず言うことを聞いてくれるはずです。

犬は褒められることが嬉しいので、「指示を守れば褒める」という飼い主側の姿勢が従順さを作ります。

賢い印象がある

大型犬は賢い印象があります。

犬の賢さランキング上位に挙がっている犬種は、ドーベルマンやレトリバー系などで大型犬が数多くランキングしています。

他の大型犬は警察犬になったり、競技会に出場するなど一般的にも賢さが知られています。

しかし元々の素質だけではなく、その陰には地道にしつけやトレーニングを行って指示を守れるようにした努力があるからこそです。

犬と人間が一緒に努力を重ねることで身につけていく多くのことが「賢い」という評価につながっていることと思います。

大型犬は賢い印象があります。

犬の賢さランキング上位に挙がっている犬種は、ドーベルマンやレトリバー系などで大型犬が数多くランキングしています。

他の大型犬は警察犬になったり、競技会に出場するなど一般的にも賢さが知られています。

しかし元々の素質だけではなく、その陰には地道にしつけやトレーニングを行って指示を守れるようにした努力があるからこそです。

犬と人間が一緒に努力を重ねることで身につけていく多くのことが「賢い」という評価につながっていることと思います。

職業がある

人間が「大型犬はとても優しい」「穏やかな性格の子が多い」と感じる一番の理由は、災害救助犬や警察犬、セラピー犬や介助犬など、人間の手助けをする仕事に就いている確率が高いためです。

自分たち人間のために働き、その能力で助けてくれる様子はいろいろなメディアでも紹介される機会が多いので、子どもから大人まで知っている人が多いでしょう。

そのため同じ犬種の大型犬を見かけると、仕事をして助けてくれる賢くて優しい犬という印象を持つのだと思います。

そして確かに職業を持つ犬はその優しく穏やかな気質が上手く伸ばされていることも事実です。

我慢強い

小型犬・中型犬・大型犬という区別をした時、我慢強い印象が最も強いのは大型犬です。

小さな子供に寄りかかられたり、触られたりしても動じることがなく、その場の状況によって、臨機応変な対応ができる犬種が多いと言われています。

散歩の途中で見知らぬ小型犬が怖くて吠えてきても、相手にせずさらっと受け流せるのも大型犬の良さです。

体の大きさが違うということを察知しているようなところが優しさと賢さにつながっているのでしょう。

また体の痛みにも非常に我慢強いと聞きます。

少しくらいの痛みは我慢してしまうので、飼い主さんも気づかないことが多いほどです。

まとめ

大型犬は怖くて、散歩などお世話も大変と思っている人も多いでしょう。

でも実際は優しく我慢強い性格で、人のそばにいるのが大好きな犬が多いのです。

小型犬と比べても無駄吠えなどの問題は少ないように思います。

それは大型犬だからこそ飼い主さんたちがしっかりとしつけを行い、マナーを守れるように社会化してきたからでしょう。

人間の声を聞き、従順に指示を守ることで良きパートナーとして寄り添ってくれる存在になることは間違いありません。

大型犬は怖くて、散歩などお世話も大変と思っている人も多いでしょう。

でも実際は優しく我慢強い性格で、人のそばにいるのが大好きな犬が多いのです。

小型犬と比べても無駄吠えなどの問題は少ないように思います。

それは大型犬だからこそ飼い主さんたちがしっかりとしつけを行い、マナーを守れるように社会化してきたからでしょう。

人間の声を聞き、従順に指示を守ることで良きパートナーとして寄り添ってくれる存在になることは間違いありません。

猫が布団の中に来る理由

猫を飼っていれば布団の中に来る経験をすることも多いのではないでしょうか。

特に、冬の季節であれば寝る際に布団に入ればどこからともなく猫が現れ、布団に入ることも少なくありません。

猫が布団に入ってくることで飼い主も幸せに感じることができたり、温かさを感じることもできます。

次に、猫がなぜ布団の中に入ってくるのかを詳しく紹介します。

毎回布団の中に入る行動の理由を知りたい人は参考にして、どのような気持ちの表れなのかを理解しましょう。

猫を飼っていれば布団の中に来る経験をすることも多いのではないでしょうか。

特に、冬の季節であれば寝る際に布団に入ればどこからともなく猫が現れ、布団に入ることも少なくありません。

猫が布団に入ってくることで飼い主も幸せに感じることができたり、温かさを感じることもできます。

次に、猫がなぜ布団の中に入ってくるのかを詳しく紹介します。

毎回布団の中に入る行動の理由を知りたい人は参考にして、どのような気持ちの表れなのかを理解しましょう。

自分を子猫だと思ってる

猫は若い頃に去勢手術や避妊手術をすると成長しても自身のことを子供と考えてしまう傾向があり、甘えん坊な性格になりやすくもなります。

子猫の気持ちのままだといつまでも母親の傍にいたい気持ちが残り、飼い主の傍を離れようとしません。

そのため、当然飼い主が寝る際に布団に入れば猫も布団の中に入ります。

ただ単に甘えん坊な性格の猫と考えている場合でも実は成猫でも子供と勘違いしてしまっている場合もあります。

飼い主のことを母親と考えてくれているため、飼い主にとっては誇らしいことでもあります。

布団が暖かい

猫は布団の中に入る理由の中で圧倒的に多い理由は布団の中が温かいからです。

猫は寒さを感じれば暖かい場所を求めて彷徨い、飼い主の元にたどり着きます。

飼い主の体温で暖をとろうと傍に来て、飼い主が布団に入れば猫も流れ的に布団に入ります。

一度布団の温かさを知れば自然と布団に中に入り込みます。

しかし、飼い主が入っていない布団は冷たく温かさもそこまで感じないため、飼い主が入ると同時に布団に潜り込む場合が多くなっています。

猫は布団の中に入る理由の中で圧倒的に多い理由は布団の中が温かいからです。

猫は寒さを感じれば暖かい場所を求めて彷徨い、飼い主の元にたどり着きます。

飼い主の体温で暖をとろうと傍に来て、飼い主が布団に入れば猫も流れ的に布団に入ります。

一度布団の温かさを知れば自然と布団に中に入り込みます。

しかし、飼い主が入っていない布団は冷たく温かさもそこまで感じないため、飼い主が入ると同時に布団に潜り込む場合が多くなっています。

飼い主への信頼

動物は眠っている状態が最も無防備な状態であり、周りに危害を加える危険がない場所で寝る傾向があります。

動物の危険からくる本能があっても飼い主の傍で寝ることはそれが飼い主のことを信頼していることであり、危険性がないことを把握している証拠でもあります。

飼い主以外に家族がいるにも関わらず、特定の家族の布団に入るのであればその家族のことを最も信頼していることになります。

逆に猫が布団の中に入らない場合は、信頼されておらず、危険な存在として認識されてしまっている可能性があります。

居心地が良い

布団は人が就寝する際に快適に睡眠できるように開発された寝具であり、肌触りに優れている傾向があります。

人が気持ちよく感じる肌触りは猫にとっても気持ちい物であるため、布団の中に入る場合があります。

猫でも睡眠するのであれば心地よい場所で寝た気持ちがあり、布団の心地よさの虜になれば高い確率で布団の中に忍び込みます。

最近では肌触りを重視した寝具が多く販売されていることで猫にとっても快眠できる場所となっているのではないでしょうか。

猫が布団の中で寝る時の注意点

猫はさまざまな理由から布団の中に入り、飼い主の気持ちも温かくなる猫の行動です。

しかし、猫が布団に入る際に注意しなければならないポイントがあります。

注意点を把握しなければ様々な悪影響が出てしまう可能性があります。

そのため、頻繁に布団に入り込むのであればどのような危険があるのかを知るようにしましょう。

次に、猫が布団に入る際の注意点を紹介します。

毎回寝る際に猫が布団に入ってきている場合は参考にしてください。

猫はさまざまな理由から布団の中に入り、飼い主の気持ちも温かくなる猫の行動です。

しかし、猫が布団に入る際に注意しなければならないポイントがあります。

注意点を把握しなければ様々な悪影響が出てしまう可能性があります。

そのため、頻繁に布団に入り込むのであればどのような危険があるのかを知るようにしましょう。

次に、猫が布団に入る際の注意点を紹介します。

毎回寝る際に猫が布団に入ってきている場合は参考にしてください。

猫を圧死させる可能性

猫を布団に入れて寝ることは猫を圧死させてしまうリスクがあります。

飼い主が寝返りを打つ際に猫が体の下敷きになるリスクは捨てきれません。

熟睡していれば大きく寝返りをしても気付くことができないため、知らない間に下敷きにしてしまいます。

若く元気な猫であれば下敷きにされても自力で脱出することができたり、もがいて飼い主を起こすことも可能で圧死するリスクは限りなく低いです。

しかし、子猫の場合は体は小さく、力も弱いため、下敷きにされると圧死する可能性があり、注意しなければなりません。

感染症や擦り傷

猫と布団に入って寝ることは感染症のリスクや擦り傷を負ってしまうリスクがあります。

飼い主が寝ている時に猫が鼻や口を舐めてしまい、人獣共通感染症になる可能性があります。

人獣共通感染症は若くて体力があれば重症化してしまうリスクは低いですが、子供や高齢者は重症化しやすいです。

また、飼い主が寝返りをした際に猫が驚いて飼い主をひっかいてしまうリスクもあります。

ひっかき傷から感染症になるリスクもあり、普段から爪切りを徹底することで傷を浅くすることができます。

猫と布団に入って寝ることは感染症のリスクや擦り傷を負ってしまうリスクがあります。

飼い主が寝ている時に猫が鼻や口を舐めてしまい、人獣共通感染症になる可能性があります。

人獣共通感染症は若くて体力があれば重症化してしまうリスクは低いですが、子供や高齢者は重症化しやすいです。

また、飼い主が寝返りをした際に猫が驚いて飼い主をひっかいてしまうリスクもあります。

ひっかき傷から感染症になるリスクもあり、普段から爪切りを徹底することで傷を浅くすることができます。

ダニやノミなどによるアレルギーや感染症

猫にはダニやノミが付着している可能性があり、布団に入ることでダニやノミが布団に広がってしまいます。

ダニやノミはアレルギー反応を起こしてしまったり、感染症のリスクを玉メル原因にもなります。

多頭飼いしている場合は、他の猫にダニやノミを繁殖させてるリスクもあります。

普段からノミやダニのよぼうを徹底することで布団にダニやノミが付着してしまうリスクを下げることができます。

喘息などのアレルギー持ちの飼い主であればより注意しなければなりません。

猫と一緒に寝る時に役立つ準備物

猫と一緒に寝るのであればさまざまな準備をしておくことをおすすめします。

準備をするだけで快適に寝ることができ、怪我などのリスクを下げることができます。

まず、寝る前にブラッシングをすることで毛に付着しているダニやノミを取り除くことができ、布団に付着してしまうことを防ぎます。

また、抜け毛予防の効果も期待できます。

抜け毛は布団に絡みやすく掃除が面倒になりやすいため、毛が付着しにくい素材の布団の選ぶことも重要です。

猫と一緒に寝るのであればさまざまな準備をしておくことをおすすめします。

準備をするだけで快適に寝ることができ、怪我などのリスクを下げることができます。

まず、寝る前にブラッシングをすることで毛に付着しているダニやノミを取り除くことができ、布団に付着してしまうことを防ぎます。

また、抜け毛予防の効果も期待できます。

抜け毛は布団に絡みやすく掃除が面倒になりやすいため、毛が付着しにくい素材の布団の選ぶことも重要です。

猫は布団で寝る位置によって感情が違う?

猫は布団の中で寝る場合が多いですが、さまざまな布団の場所で寝ます。

寝る位置によって猫の感情が異なることを知っているでしょうか。

そのため、布団でなる際にどこの場所で寝るかを知ることで猫の感情を把握することができ、性格もある程度特定することもできます。

次に、寝る位置がごとの感情の違いを紹介します。

飼い猫は布団のどの場所で寝ているのかを把握してどのような感情を抱いているのか把握してみてはいかがでしょうか。

猫は布団の中で寝る場合が多いですが、さまざまな布団の場所で寝ます。

寝る位置によって猫の感情が異なることを知っているでしょうか。

そのため、布団でなる際にどこの場所で寝るかを知ることで猫の感情を把握することができ、性格もある程度特定することもできます。

次に、寝る位置がごとの感情の違いを紹介します。

飼い猫は布団のどの場所で寝ているのかを把握してどのような感情を抱いているのか把握してみてはいかがでしょうか。

布団の真ん中

布団の真ん中で寝ている場合は甘えている状態と言えます。

布団の真ん中はは飼い主と最も触れやすく、飼い主を近くで感じれる場所であるため、甘えん坊な猫にとっては最適な場所です。

場合によっては飼い主の上で寝る場合もあり、お尻を飼い主の方に向けているのであれば信頼している証拠です。

甘えたい気持ちは子供っぽさの表れでもあり、子猫の場合は布団の真ん中で寝る場合が多くなっています。

布団の真ん中で寝ることは寝返りをした際に下敷きにしてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

枕の近く

枕の近くで寝る場合は飼い主に対して絶対の信頼を置いている現れです。

また、甘えたい気持ちの表れでもあり、子猫は寝やすい場所でもあります。

猫は子猫時代に母猫や兄弟猫と顔を近づけて寝る傾向があり、安心感を得るためにそのような寝方をしていると考えられています。

枕の近くで寝ることは最も飼い主の顔に近い場所であり、飼い主の傍で安心感を得ている証拠でもあります。

顔が近いため、鼻や口を舐められやすい位置関係でもあります。

枕の近くで寝る場合は飼い主に対して絶対の信頼を置いている現れです。

また、甘えたい気持ちの表れでもあり、子猫は寝やすい場所でもあります。

猫は子猫時代に母猫や兄弟猫と顔を近づけて寝る傾向があり、安心感を得るためにそのような寝方をしていると考えられています。

枕の近くで寝ることは最も飼い主の顔に近い場所であり、飼い主の傍で安心感を得ている証拠でもあります。

顔が近いため、鼻や口を舐められやすい位置関係でもあります。

足元

足元で寝ている場合は睡眠の邪魔をされたくない気持ちの表れです。

足元は飼い主が寝返りなどをしても邪魔をされにくく、かつ布団の気持ちよさや温かさを感じることができ、猫にとって快眠できる場所といます。

また、大人の猫は足元で寝る場合は多く、落ち着いた雰囲気があります。

足元は飼い主から離れて入り場所であるため、信頼されていないと勘違いしてしまいやすいですが、布団に入ってくることで信頼されている証拠であるため、単に熟睡するために離れた位置取りをしているだけです。

足の間

飼い主の足の間で寝る場合は飼い主の傍にいたい気持ちがあるものの、睡眠の邪魔もされたくないと考えている猫です。

足の間は飼い主と触れ合うことができつつ、温かさも感じやすい場所です。

また、比較的睡眠の邪魔もされにくい場所であり、熟睡する際に適しています。

飼い主にとっては温かく感じることができますが、寝付く前に気軽に寝返りができにくい一面があります。

また、足を重ねて寝る癖がある場合は猫が邪魔になってしまいます。

まとめ

猫は飼い主が布団に入ると同時に入り込む傾向があります。

猫は布団に入ることには理由があり、さまざまな気持ちの表れでもあります。

多くの理由は布団の中が温かいからであり、寒い冬の季節であれば高い確率で布団の中に入り込みます。

猫が布団に入る場合にはさまざまなことに対して注意する必要があります。

また、猫が布団のどの場所で寝ているかを知ることである程度猫の感情を把握することも可能です。

猫と一緒に寝ることは言葉を介さないコミュニケーションでもあります。

猫は飼い主が布団に入ると同時に入り込む傾向があります。

猫は布団に入ることには理由があり、さまざまな気持ちの表れでもあります。

多くの理由は布団の中が温かいからであり、寒い冬の季節であれば高い確率で布団の中に入り込みます。

猫が布団に入る場合にはさまざまなことに対して注意する必要があります。

また、猫が布団のどの場所で寝ているかを知ることである程度猫の感情を把握することも可能です。

猫と一緒に寝ることは言葉を介さないコミュニケーションでもあります。

猫の柄・模様の種類や特徴:縞模様(タビー)

猫の柄や模様にはそれぞれ特徴があり、縞模様が一般的な模様であり、よく見かける模様でもあります。

野良猫など雑種の猫は縞模様になりやすく、単色になることは珍しいです。

次に、縞模様にはどのような種類があるのかを詳しく紹介していきます。

同じ模様でもカラーが異なることで印象も大きく変わります。

また、模様によって猫の性格にも影響が現れているとも考えられており、猫を飼う際に一つの判断材料にすることも可能で知っておいて損をすることはありません。

猫の柄や模様にはそれぞれ特徴があり、縞模様が一般的な模様であり、よく見かける模様でもあります。

野良猫など雑種の猫は縞模様になりやすく、単色になることは珍しいです。

次に、縞模様にはどのような種類があるのかを詳しく紹介していきます。

同じ模様でもカラーが異なることで印象も大きく変わります。

また、模様によって猫の性格にも影響が現れているとも考えられており、猫を飼う際に一つの判断材料にすることも可能で知っておいて損をすることはありません。

サバトラ(シルバータビー)

サバトラとは、明るい灰色を基調として黒色の模様が入っている特徴があります。

模様の名称にサバが含まれているとおり、魚のサバの模様と似ているため、サバトラと名付けられています。

サバトラの性格は2種類に分けることができ、警戒心が強い場合と慎重な性格の両極端な性格です。

そのため、サバトラ模様の猫と触れ合う際にどちらの性格なのかを見極める必要があります。

模様とカラーから可愛らしさをよりも凛々しさが感じられる模様でもあります。

茶トラ(レッドタビー)

茶トラは薄いオレンジ色を基調に赤褐色の縞模様が入っている特徴があります。

模様とカラーの効果も相まって可愛らしさが感じられる模様でもあり、子猫であればさらに可愛さが倍増します。

性格は甘えん坊である場合が多い一面もありますが、デリケートな性格でもあり、初めて触れ合う際には慎重に接するようにしましょう。

また、食欲旺盛な一面もあり、肥満体質になりやすいことが特徴的で、適度に運動をさせたり、与えるフードの量には気を付ける必要もあります。

茶トラは薄いオレンジ色を基調に赤褐色の縞模様が入っている特徴があります。

模様とカラーの効果も相まって可愛らしさが感じられる模様でもあり、子猫であればさらに可愛さが倍増します。

性格は甘えん坊である場合が多い一面もありますが、デリケートな性格でもあり、初めて触れ合う際には慎重に接するようにしましょう。

また、食欲旺盛な一面もあり、肥満体質になりやすいことが特徴的で、適度に運動をさせたり、与えるフードの量には気を付ける必要もあります。

キジトラ(ブラウンタビー)

キジトラは茶色を基調として黒の模様が入っている特徴があります。

猫の原型になったとも言われている模様であり、最も個体数が多い特徴もあり、猫と言ったらキジトラ模様を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

警戒心が強い性格ではありますが、一度懐けば甘えてくることもあります。

しかし、基本的に自由を愛する傾向があり、長時間抱っこされて動きを制限されるとストレスを感じてしまいます。

また、室内飼いも束縛してしまうため、できるだけ放し飼いをすることをおすすめします。

猫の柄・模様の種類や特徴:単色(ソリッド)

単色とは、一つの色しか現れない柄であり、カラーの違いがないため、模様も現れません。

シンプルな柄でもあるため、場合によっては高級感が漂う猫のイメージが持たれやすいです。

そのため、野良猫で単色の猫は珍しい傾向があります。

次に、単色の特徴やどのようなカラーが存在するのかを紹介します。

単色の猫について知りたい人やカラーのバリエーションを知りたい人は参考にしてください。

猫には模様があることが一般的であり、単色のカラーについて知らない人も多いのではないでしょうか。

単色とは、一つの色しか現れない柄であり、カラーの違いがないため、模様も現れません。

シンプルな柄でもあるため、場合によっては高級感が漂う猫のイメージが持たれやすいです。

そのため、野良猫で単色の猫は珍しい傾向があります。

次に、単色の特徴やどのようなカラーが存在するのかを紹介します。

単色の猫について知りたい人やカラーのバリエーションを知りたい人は参考にしてください。

猫には模様があることが一般的であり、単色のカラーについて知らない人も多いのではないでしょうか。

グレー

グレーは雑種の場合もありますが、コラットやシャルトリュー、ロシアンブルーなど純血種にも現れるカラーです。

そのため、品がある猫のイメージが持たれやすく、海外の雰囲気を漂っている特徴もあります。

種類によって性格は異なりますが、基本的に落ち着いた性格の場合が多い傾向があります。

また、神経質な一面もあるため、懐くまでに時間がかかってしまったり、特定の人にしか懐かないことが特徴的です。

灰色の毛をもつ猫のことをブルーキャットと呼びます。

黒(ブラック)

黒猫と聞くとよくないイメージを持たれやすいですが、実際は全く真逆の性格をしています。

全身が黒いとクールなイメージも持たれやすいですが、甘えん坊であったり、人懐っこい性格の場合が多く、飼いやすいメリットがあります。

また、頭が賢い特徴もあり、猫は躾がしにくいですが、黒猫の場合は躾がしやすいです。

穏やかで甘えん坊であり、飼い主以外にも懐きやすいです。

懐きやすい理由は警戒心が低いからであり、黒色は自然界で見つかりにくいことが警戒心を弱めている理由と考えられています。

黒猫と聞くとよくないイメージを持たれやすいですが、実際は全く真逆の性格をしています。

全身が黒いとクールなイメージも持たれやすいですが、甘えん坊であったり、人懐っこい性格の場合が多く、飼いやすいメリットがあります。

また、頭が賢い特徴もあり、猫は躾がしにくいですが、黒猫の場合は躾がしやすいです。

穏やかで甘えん坊であり、飼い主以外にも懐きやすいです。

懐きやすい理由は警戒心が低いからであり、黒色は自然界で見つかりにくいことが警戒心を弱めている理由と考えられています。

白(ホワイト)

白猫は一見おとなしいイメージが持たれやすく、攻撃的でもないと考える場合が多いです。

甘えん坊な場合が多いですが、同時に独占欲も強い傾向があり、他の猫に対して強く当たる場合も少なくありません。

そのため、見た目とは裏腹に情熱的な一面もあります。

白色は自然界では発見されやすく、目立ちやすいため、自然と警戒心が強くなっています。

また、白色は汚れが目立ちやすい色であり、頻繁にブラッシングをしたり、タオルなどで汚れを落としてあげるようにしましょう。

猫の柄・模様の種類や特徴:二色・三色模様(バイカラー・キャリコ)

二色や三色模様のことをバイカラーやキャリコと呼ぶ場合があります。

名称にあるように、二つのカラーであったり、三つのカラーが模様に入っている猫のことを示しています。

一見上記で紹介した縞模様と混同してしまいやすいですが、バイカラーやキャルコは縞模様ではなく、ランダムでカラーが体の部分ごとで異なる特徴があります。

そのため、色が現れている部分によってはハートの模様になっていたり、眉毛があるような顔になることもあり、可愛さが倍増します。

二色や三色模様のことをバイカラーやキャリコと呼ぶ場合があります。

名称にあるように、二つのカラーであったり、三つのカラーが模様に入っている猫のことを示しています。

一見上記で紹介した縞模様と混同してしまいやすいですが、バイカラーやキャルコは縞模様ではなく、ランダムでカラーが体の部分ごとで異なる特徴があります。

そのため、色が現れている部分によってはハートの模様になっていたり、眉毛があるような顔になることもあり、可愛さが倍増します。

三毛(キャリコ)

三毛は一般的に珍しい模様であり、三毛猫という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

三毛は白を基調として茶色と黒色が入っている模様のことを示しています。

遺伝的に雄の個体が少なく、雄の三毛猫は非常に珍しい個体です。

運動神経が高く、賢い一面がありますが、マイペースな部分もあります。

また、気分屋な性格でもあり、猫らしい性格です。

ツンツンするときもあればデレデレ甘えてくることもあり、ツンデレ傾向が強いです。

白黒・黒白(ホワイト&ブラック/ブラック&ホワイト)

白黒・黒白は名称通り黒色と白色になっている模様のことです。

一見どちらの呼び方でも問題ないと考えてしまいがちですが、厳密に説明すること分けることができます。

それぞれ広い面積を示しているカラーが先に呼ばれるようになっており、体の大半が白色が占めているのであれば白黒であり、逆に黒色の面積が多いのであれば黒白となります。

白黒と黒白では性格にも違いが現れると考えられており、白黒は攻撃的な一面があり、黒白はおとなしい性格の場合が多いです。

白黒・黒白は名称通り黒色と白色になっている模様のことです。

一見どちらの呼び方でも問題ないと考えてしまいがちですが、厳密に説明すること分けることができます。

それぞれ広い面積を示しているカラーが先に呼ばれるようになっており、体の大半が白色が占めているのであれば白黒であり、逆に黒色の面積が多いのであれば黒白となります。

白黒と黒白では性格にも違いが現れると考えられており、白黒は攻撃的な一面があり、黒白はおとなしい性格の場合が多いです。

キジ白(ブラウンタビー&ホワイト)

キジ白は上記でも紹介したキジトラと似た模様であり、キジ白という模様の種類があることを知らなければ判断できない場合が多いです。

キジ白の特徴はキジトラの模様であり、顔の下や足先、お腹が白くなっていればキジ白模様となります。

模様がキジトラと似ていることもあり、性格もキジトラと似ており、警戒心が強いです。

しかし、一度懐けば甘えてくるようにもなります。

また、束縛されることが苦手であり、走り回れる環境で飼うことをおすすめします。

茶白(レッドタビー&ホワイト)

茶白は茶トラ模様を基調にしてお腹や手足顔の一部分が白色であれば茶トラではなく、茶白模様になります。

茶トラ模様似ていることもあり、性格も茶トラ寄りになっています。

甘えんぼでありながら活発な性格であるため、さまざまな方法で遊んであげるようにしましょう。

また、猫には珍しく、他の猫とも仲良しになりやすい特徴もあり、喧嘩をしにくいです。

そのため、多頭飼いにする際におすすめの模様であり、喧嘩が少なく、多頭飼いしやすいです。

茶白は茶トラ模様を基調にしてお腹や手足顔の一部分が白色であれば茶トラではなく、茶白模様になります。

茶トラ模様似ていることもあり、性格も茶トラ寄りになっています。

甘えんぼでありながら活発な性格であるため、さまざまな方法で遊んであげるようにしましょう。

また、猫には珍しく、他の猫とも仲良しになりやすい特徴もあり、喧嘩をしにくいです。

そのため、多頭飼いにする際におすすめの模様であり、喧嘩が少なく、多頭飼いしやすいです。

サビ(トーティシェル)

サビは茶色・黒色・赤色がまだらに入っている模様であり、三毛と似たような柄でもあります。

そのため、三毛と同じように雄の割合が圧倒的に少なく、雌の個体が多くなっています。

別名ベッコウ猫とも呼ばれています。

三毛と同じ特徴を持っている猫ではありますが、三毛とは異なり、協調性があり、甘えん坊な一面もあるため、飼いやすいメリットがあります。

そのため、初めて猫を飼う際におすすめの模様です。

体が丈夫な特徴もあり、長生きする傾向もあります。

サバ白(シルバータビー&ホワイト)

サバ白は灰色を基調として黒の模様があり、お腹や手足が白い模様のことです。

性格はサバトラと似ており人懐っこくおっとりしている場合が多いです。

しかし、白色の部分が広ければ広いほどプライドが高くなり、賢くなる傾向もあります。

そのため、場合によっては飼いにくくなる場合もあり、初めて猫を飼うのであれば白色は少ない模様を選ぶようにしましょう。

カラーと模様も相まって落ち着いたイメージが持たれやすい模様でもあります。

猫の柄・模様の種類や特徴:その他

猫の柄は上記で紹介したもの以外にも特殊な模様も存在しています。

珍しい柄も多く、純血種などで現れやすくなっています。

次に、上記で紹介した以外の種類の模様について紹介します。

一般的な猫の模様以外に知りたい場合は参考にしてください。

見方によっては可愛らしく見える場合もありますが、どこか間抜けなイメージを持たれてしまうことも少なくありません。

飼い猫が上記で紹介した模様に当てはまらない場合は参考にしてみてはいかがでしょうか。

猫の柄は上記で紹介したもの以外にも特殊な模様も存在しています。

珍しい柄も多く、純血種などで現れやすくなっています。

次に、上記で紹介した以外の種類の模様について紹介します。

一般的な猫の模様以外に知りたい場合は参考にしてください。

見方によっては可愛らしく見える場合もありますが、どこか間抜けなイメージを持たれてしまうことも少なくありません。

飼い猫が上記で紹介した模様に当てはまらない場合は参考にしてみてはいかがでしょうか。

靴下

靴下とは名称にあるように手足が白くなっている模様であり、いかにも靴下を履いているように見えます。

靴下の色は白色が最も多く、黒猫や茶トラ・キジトラ模様に現れやすい特徴があります。

靴下模様による性格の影響はありませんが、元になっている模様の性格が強く影響されると考えられています。

国によっては幸福の象徴と考えられる場合もあれば不幸の象徴として見られてしまうこともあります。

ちなみに日本国内では靴下模様にそのような概念はありません。

ハチワレ

ハチワレは額のカラーは2色に分けられている模様であり、八の字のように色が分けられていることからハチワレと呼ばれています。

一般的に黒白のハチワレが多いですが、最近では他の色のハチワレも存在してます。

性格はカラーによって違い、最も多い黒白のハチワレは生命力が高いと言われてます。

そのため、長生きしやすく、体調を崩しにくいメリットもあります。

初心者に飼いやすい体質であり、猫の飼育に慣れていなくても体調を崩しにくいです。

ハチワレは額のカラーは2色に分けられている模様であり、八の字のように色が分けられていることからハチワレと呼ばれています。

一般的に黒白のハチワレが多いですが、最近では他の色のハチワレも存在してます。

性格はカラーによって違い、最も多い黒白のハチワレは生命力が高いと言われてます。

そのため、長生きしやすく、体調を崩しにくいメリットもあります。

初心者に飼いやすい体質であり、猫の飼育に慣れていなくても体調を崩しにくいです。

ポインテッド

ポインテッドは白を基調にして耳や手足の先端、しっぽの先などだけに色がついている模様のことです。

ポインテッド模様の有名な猫はシャム猫です。

以前まではシャム猫特有の模様でしたが、さまざまな種類の猫と交配したことで他の猫に対してもポインテッドの模様になることもあります。

基本的にマイペースであり、おとなしい性格の場合が多くなっていますが、シャム猫の性格は活発的であり、運動神経にも優れています。

もとになっている猫種によって性格も大きく影響されます。

猫の柄・模様と性格は関係ある?

猫の柄や模様によって性格に影響があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

上記ではそれぞれの模様の説明とともに性格の特徴も紹介してあるように、少なからず模様によって性格もある程度決まってきます。

しかし、必ずしも模様の特徴にあるような性格になるわけではなく、目安程度と考えておくことが無難です。

猫の柄や模様は元々はキジトラしか存在しておらず、そのほかの模様は後天的に表れた柄と言えます。

キジトラのように元々あった模様のことを野性的と呼び、人の手が加えられてできた模様のことをペット的とも呼ばれています。

後天性の模様の場合は狩猟本能が薄くなっている場合が多く、性格にも影響されていると考えられています。

そのため、人為的に違う種類を掛け合わせて生まれた猫の場合はそれぞれ元となった種類の性格が掛け合わされているため、新しい性格の猫が誕生しています。

猫の柄や模様によって性格に影響があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

上記ではそれぞれの模様の説明とともに性格の特徴も紹介してあるように、少なからず模様によって性格もある程度決まってきます。

しかし、必ずしも模様の特徴にあるような性格になるわけではなく、目安程度と考えておくことが無難です。

猫の柄や模様は元々はキジトラしか存在しておらず、そのほかの模様は後天的に表れた柄と言えます。

キジトラのように元々あった模様のことを野性的と呼び、人の手が加えられてできた模様のことをペット的とも呼ばれています。

後天性の模様の場合は狩猟本能が薄くなっている場合が多く、性格にも影響されていると考えられています。

そのため、人為的に違う種類を掛け合わせて生まれた猫の場合はそれぞれ元となった種類の性格が掛け合わされているため、新しい性格の猫が誕生しています。

猫の柄・模様は複雑な遺伝子と歴史から生まれた

猫の柄や模様は複雑な遺伝子と歴史から生まれたと考えられています。

白猫の中にも縞模様の遺伝子が隠れている場合が多く、目で確認することはできません。

しかし、子供が生まれると隠れた縞模様の遺伝子が現れることもあり、そこから縞模様の遺伝子が濃くなることで今度は縞模様の子猫が生まれる傾向が強くなります。

また、人が猫を飼うようになったこともさまざまな模様や色の猫が増えた理由と考えられています。

自然の中で生活するためにはいかに外敵に発見されないかが重要になり、その際に色は重要な要素となります。

当初の猫は保護色が一般的でしたが、人は飼うようになってからは外敵への警戒心が薄まることで保護色以外の色も徐々に増えていき、現在のようにさまざまなカラーの猫が誕生しています。

猫の柄や模様は複雑な遺伝子と歴史から生まれたと考えられています。

白猫の中にも縞模様の遺伝子が隠れている場合が多く、目で確認することはできません。

しかし、子供が生まれると隠れた縞模様の遺伝子が現れることもあり、そこから縞模様の遺伝子が濃くなることで今度は縞模様の子猫が生まれる傾向が強くなります。

また、人が猫を飼うようになったこともさまざまな模様や色の猫が増えた理由と考えられています。

自然の中で生活するためにはいかに外敵に発見されないかが重要になり、その際に色は重要な要素となります。

当初の猫は保護色が一般的でしたが、人は飼うようになってからは外敵への警戒心が薄まることで保護色以外の色も徐々に増えていき、現在のようにさまざまなカラーの猫が誕生しています。

まとめ

猫にはさまざまな柄や模様が存在しています。

柄や模様によって名称が異なり、性格にも影響があると言われています。

現在では単色や縞模様など当たり前のように存在していますが、元々はキジトラ模様だけでありり、遺伝や長い年月をかけて変化した部分が大きいです。

猫を飼う際に模様は可愛さの要素としてみるだけの場合が多いですが、模様や柄は性格にも影響されることもあるため、模様の名前と現れやすい性格の特徴も把握しておくことおすすめします。

猫にはさまざまな柄や模様が存在しています。

柄や模様によって名称が異なり、性格にも影響があると言われています。

現在では単色や縞模様など当たり前のように存在していますが、元々はキジトラ模様だけでありり、遺伝や長い年月をかけて変化した部分が大きいです。

猫を飼う際に模様は可愛さの要素としてみるだけの場合が多いですが、模様や柄は性格にも影響されることもあるため、模様の名前と現れやすい性格の特徴も把握しておくことおすすめします。

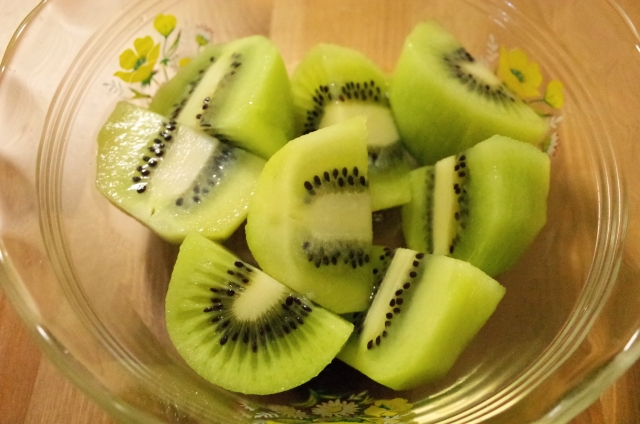

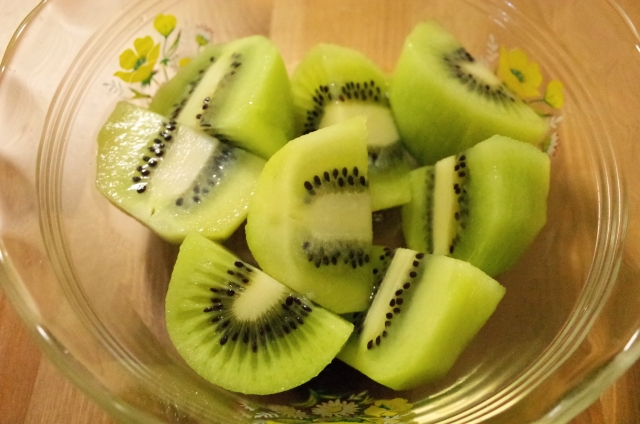

猫にキウイを与えてもOK

キウイはビタミンC、ビタミンE、食物繊維、カリウムなどが豊富な果物で栄養価が高い果物です。

キウイの中に含まれている「アクチニジン」という酵素は、タンパク質の分解作用があるので、食物繊維を含め、胃腸の働きや消化吸収を良くする働きがあります。

キウイは私たち人間だけでなく猫も食べることができ、胃腸の働きや消化吸収の働きを良くする効果があります。

また、キウイに含まれるビタミンCとビタミンEは免疫力を上げますし、水分量が多いので水を飲むのが苦手な猫や暑い季節の熱中症対策にも良いと言えます。

とはいえ、キウイは体を冷やす性質があるので、下痢になりやすい猫には控える方がよいでしょう。

キウイは、猫にとって有害な成分は含まれていません。

ですので大量でなければ食べさせるのは問題ありません。

しかし、基本的にキウイは、人間向けの食べ物です。

酸味が強いキウイが苦手な猫もいますので、無理に与える必要はありません。

キウイはビタミンC、ビタミンE、食物繊維、カリウムなどが豊富な果物で栄養価が高い果物です。

キウイの中に含まれている「アクチニジン」という酵素は、タンパク質の分解作用があるので、食物繊維を含め、胃腸の働きや消化吸収を良くする働きがあります。

キウイは私たち人間だけでなく猫も食べることができ、胃腸の働きや消化吸収の働きを良くする効果があります。

また、キウイに含まれるビタミンCとビタミンEは免疫力を上げますし、水分量が多いので水を飲むのが苦手な猫や暑い季節の熱中症対策にも良いと言えます。

とはいえ、キウイは体を冷やす性質があるので、下痢になりやすい猫には控える方がよいでしょう。

キウイは、猫にとって有害な成分は含まれていません。

ですので大量でなければ食べさせるのは問題ありません。

しかし、基本的にキウイは、人間向けの食べ物です。

酸味が強いキウイが苦手な猫もいますので、無理に与える必要はありません。

猫にキウイを与える方法と注意点

猫にキウイを与えることは問題ないことはお分かりいただけたかと思います。

しかし、与える頻度や与え方もとても注意が必要です。

キウイを好んで食べる猫であっても、与えすぎには注意が必要です。

キウイは猫にとって有害な食べ物ではありませんが、食べる頻度や量が多すぎると胃腸障害が出たり、肥満の原因になってしまうことも。

また、キウイの皮を与えてしまうと消化不良で嘔吐や下痢になる可能性もあります。

大切な猫が安全に食べることができるよう与える頻度や与え方についてみていきましょう。

猫にキウイを与えることは問題ないことはお分かりいただけたかと思います。

しかし、与える頻度や与え方もとても注意が必要です。

キウイを好んで食べる猫であっても、与えすぎには注意が必要です。

キウイは猫にとって有害な食べ物ではありませんが、食べる頻度や量が多すぎると胃腸障害が出たり、肥満の原因になってしまうことも。

また、キウイの皮を与えてしまうと消化不良で嘔吐や下痢になる可能性もあります。

大切な猫が安全に食べることができるよう与える頻度や与え方についてみていきましょう。

キウイを猫にあげる頻度

大量にキウイを食べてしまうと、キウイに含まれている水分や食物繊維によって下痢を起こしてしまうことがあります。

このような胃腸障害からの悪化は、体の小さな猫に取っては負担が大きく、脱水症状に陥ってしまうこともあります。

最悪の場合、死に至ってしまう可能性もあり甘くみてはいけません。

毎日与える必要はありません。

果物は糖分が多く、与えすぎは糖分の過剰接種にもなり肥満の可能性がありますので、ダイエット中の猫には特に注意が必要です。

1回に1カットほど与えるのが良いでしょう。

キウイの皮をむく

猫にキウイを与える場合は、皮をむいたキウイの実を少量なら与えても問題ないと言えます。

猫にキウイを与える場合、皮をむいて実の部分を与えるのが一般的です。

先ほどもご説明したように、アレルギー反応を起こさないよう注意をしなければいけないので、少量ずつ与えるようにしましょう。

猫にキウイを与えるときは、必ず皮をしっかりむいて、少量であれば与えても問題ないでしょう。

キウイの皮は農薬が残っていることもありますし、皮は消化に良くないため、きちんと皮をむいてから与えることが重要です。

間違って皮を食べてしまうと、胃や腸に残って、嘔吐や下痢の原因になることもあります。

猫にキウイを与える場合は、皮をむいたキウイの実を少量なら与えても問題ないと言えます。

猫にキウイを与える場合、皮をむいて実の部分を与えるのが一般的です。

先ほどもご説明したように、アレルギー反応を起こさないよう注意をしなければいけないので、少量ずつ与えるようにしましょう。

猫にキウイを与えるときは、必ず皮をしっかりむいて、少量であれば与えても問題ないでしょう。

キウイの皮は農薬が残っていることもありますし、皮は消化に良くないため、きちんと皮をむいてから与えることが重要です。

間違って皮を食べてしまうと、胃や腸に残って、嘔吐や下痢の原因になることもあります。

キウイはアレルギー食品

私たち人間にも言えますが、キウイは桃やメロンと同様にアレルギーの原因になる果物の1つです。

猫に与えてみて、下痢や嘔吐・口や目の周りを痒がる・目の充血・元気がなくなってしまうなどの症状が出たらアレルギーの可能性があります。

ですので、キウイだけでなく初めての食べ物を与えるときは、与えた後、しばらくは様子を見るようにしましょう。

もし与えた後、様子を見ることができない場合は、別の機会にずらした方が良いかもしれません。

また、アレルギーの可能性も考慮し、最初はごく少量から始めてみるのが安心かもしれません。

もし、キウイを与えて猫の様子に異変を感じたら、早めに動物病院で診てもらうようにしてください。

そしていつ、どの程度食べたのかきちんと説明できるようにすると良いでしょう。

猫がメロメロ?キウイはマタタビ科の果物

猫はキウイを大変好むのですが、それにはきちんとした理由があります。

なぜならキウイは、猫が大好きなマタタビの仲間だからです。

マタタビには「マタタビラクトン」という成分が含まれています。

このマタタビラクトンがフェロモンを感じる器官を通じて興奮させると言われています。

マタタビを嗅いで反応した猫は、走り回る・攻撃的になる・よだれを垂らす・眠くなるなど様々です。

ただし、キウイの場合、マタタビラクトンは木の根っこや葉っぱに含まれているため、キウイ自体に含まれるマタタビラクトンは微量で中毒性が低いです。

そのため、キウイを食べて反応する猫もいれば、反応しない猫もいます。

しかし虚勢前のオス猫は、過剰に反応することがあるので注意が必要です。

猫はキウイを大変好むのですが、それにはきちんとした理由があります。

なぜならキウイは、猫が大好きなマタタビの仲間だからです。

マタタビには「マタタビラクトン」という成分が含まれています。

このマタタビラクトンがフェロモンを感じる器官を通じて興奮させると言われています。

マタタビを嗅いで反応した猫は、走り回る・攻撃的になる・よだれを垂らす・眠くなるなど様々です。

ただし、キウイの場合、マタタビラクトンは木の根っこや葉っぱに含まれているため、キウイ自体に含まれるマタタビラクトンは微量で中毒性が低いです。

そのため、キウイを食べて反応する猫もいれば、反応しない猫もいます。

しかし虚勢前のオス猫は、過剰に反応することがあるので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

キウイは猫にとって有害な食べ物ではないということがお分かりいただけたかと思います。

キウイでメロメロになってしまう猫は、キウイの枝や葉っぱに含まれるマタタビラクトンの影響であったということですね。

しかしマタタビ効果とは別に、キウイが好きな猫とそうでない猫がそれぞれいます。

キウイが大好きな猫には、喜ぶ姿が見たくてたくさん与えたくなるかもしれませんが、与え過ぎやキウイの皮は猫の体に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

愛猫が安全にキウイを食べてもらうために、飼い主さんが与え方について意識することが大切ですね。

いかがでしたでしょうか?

キウイは猫にとって有害な食べ物ではないということがお分かりいただけたかと思います。

キウイでメロメロになってしまう猫は、キウイの枝や葉っぱに含まれるマタタビラクトンの影響であったということですね。

しかしマタタビ効果とは別に、キウイが好きな猫とそうでない猫がそれぞれいます。

キウイが大好きな猫には、喜ぶ姿が見たくてたくさん与えたくなるかもしれませんが、与え過ぎやキウイの皮は猫の体に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

愛猫が安全にキウイを食べてもらうために、飼い主さんが与え方について意識することが大切ですね。

猫は前歯がなくても大丈夫?

猫は前歯がなくても大丈夫なのか不安になる飼い主もいるのではないでしょうか。

猫の前歯が獲物を捕獲する際や骨から肉をとる際に使用される歯であり、野生の猫であれば重要な役割を果たしていますが、ペットとして飼われている猫の場合はそこまで必要ではありません。

ペットとして飼われている猫は専用のフードが与えられる場合が多く、前歯を使う機会もありません。

そのため、前歯がなくても食事に支障が出てしまうことはなく、健康を損ねてしまうこともありません。

猫は前歯がなくても大丈夫なのか不安になる飼い主もいるのではないでしょうか。

猫の前歯が獲物を捕獲する際や骨から肉をとる際に使用される歯であり、野生の猫であれば重要な役割を果たしていますが、ペットとして飼われている猫の場合はそこまで必要ではありません。

ペットとして飼われている猫は専用のフードが与えられる場合が多く、前歯を使う機会もありません。

そのため、前歯がなくても食事に支障が出てしまうことはなく、健康を損ねてしまうこともありません。

猫の前歯がなくなる原因とは?

正常であれば猫の前歯がなくなることはありませんが、さまざまな理由から前歯がなくなってしまうこともあります。

原因によっては治療をする必要もあるため、なぜ前歯がなくなってしまったのかを知ることも大切です。

次に、猫の前歯がなくなる原因について詳しく紹介します。

なぜ飼い猫の前歯がなくなってしまったのかを知りたい人は参考にしてください。

前歯がなくなってしまっても食事に影響が出ることはないため、そこまで焦る必要がありません。

正常であれば猫の前歯がなくなることはありませんが、さまざまな理由から前歯がなくなってしまうこともあります。

原因によっては治療をする必要もあるため、なぜ前歯がなくなってしまったのかを知ることも大切です。

次に、猫の前歯がなくなる原因について詳しく紹介します。

なぜ飼い猫の前歯がなくなってしまったのかを知りたい人は参考にしてください。

前歯がなくなってしまっても食事に影響が出ることはないため、そこまで焦る必要がありません。

歯周病

高齢になると上の犬歯が伸びたり、抜けてしまうこともあります。

これらの原因は歯周病が関係している場合が多く、歯の付け根がもろくなることで歯が抜けてしまいます。

高齢になることで歯周病になるリスクが高まりますが、歯のケアを行っていないと若い猫でも発症してしまうため、日ごろの歯のケアを行うようにしましょう。

歯ブラシなどでケアすることを嫌がる場合は噛むことで歯のケアができるグッズなどを活用することをおすすめします。

歯周病は前歯だけではなく、他の歯にも起きうる病気であるため、注意しましょう。

破歯細胞性吸収病巣

破歯細胞性吸収病巣とは、乳歯をとかす役割の破歯細胞が暴走してしまうことです。

正常であれば永久歯が生える際に邪魔になる乳歯が抜けるようにしますが、何かしらの原因で暴走してしまい永久歯まで抜けてしまいます。

歯の病気ではありますが、歯が汚れていることが原因ではないため、日ごろのケアを行っていても発症する可能性があります。

歯が抜けてから破歯細胞吸収病巣であることに気づくことも少なくなく、異常に気付きにくい病気でもあります。

破歯細胞性吸収病巣とは、乳歯をとかす役割の破歯細胞が暴走してしまうことです。

正常であれば永久歯が生える際に邪魔になる乳歯が抜けるようにしますが、何かしらの原因で暴走してしまい永久歯まで抜けてしまいます。

歯の病気ではありますが、歯が汚れていることが原因ではないため、日ごろのケアを行っていても発症する可能性があります。

歯が抜けてから破歯細胞吸収病巣であることに気づくことも少なくなく、異常に気付きにくい病気でもあります。

腫瘍

口や顎に腫瘍ができてしまっても歯が抜けてしまう可能性があります。

腫瘍ができてしまうとさまざまな構造を破壊してしまうため、歯が抜けてしまってもおかしくありません。

腫瘍が原因の場合は、発生している腫瘍の近くの歯が抜けてしまう場合があり、奥歯などが抜けてしまうリスクがあります。

上記で前歯がなくても問題ないと紹介しましたが、前歯以外はフードを食べる際に使用されているため、抜けてしまうことは食事に影響が出てしまいます。

口内炎

口内炎は歯石や歯垢が溜まると発生しやすい特徴があります。

また、細菌や感染によって口内炎になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

口内炎が原因で歯が抜けてしまうことまで考える飼い主は少なく、気づいたら抜けてしまっていることも珍しくありません。

日ごろから歯のケアを行っていないと口内炎になっていることに気づくこともできないため、後手後手になりやすいです。

一般的な口内炎であれば数日で治る場合が多いですが、長期間口内炎が治らない場合は注意しましょう。

口内炎は歯石や歯垢が溜まると発生しやすい特徴があります。

また、細菌や感染によって口内炎になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

口内炎が原因で歯が抜けてしまうことまで考える飼い主は少なく、気づいたら抜けてしまっていることも珍しくありません。

日ごろから歯のケアを行っていないと口内炎になっていることに気づくこともできないため、後手後手になりやすいです。

一般的な口内炎であれば数日で治る場合が多いですが、長期間口内炎が治らない場合は注意しましょう。

猫の歯の生え変わりとは?

猫の歯も人の歯と同じように生え変わることを知っているでしょうか。

乳歯があるように永久歯に生え変わるようになり、永久歯になればその後新しい歯が生えてくることはありません。

次に、猫の歯の生え変わりについて詳しく紹介します。

猫の歯が生え変わっていることに気づいていない飼い主も多いため、生え変わる時期などを把握しておくようにしましょう。

特に、生え変わることを知らなくても問題ありませんが、知っておいて損をすることはありません。

猫の歯も人の歯と同じように生え変わることを知っているでしょうか。

乳歯があるように永久歯に生え変わるようになり、永久歯になればその後新しい歯が生えてくることはありません。

次に、猫の歯の生え変わりについて詳しく紹介します。

猫の歯が生え変わっていることに気づいていない飼い主も多いため、生え変わる時期などを把握しておくようにしましょう。

特に、生え変わることを知らなくても問題ありませんが、知っておいて損をすることはありません。

猫の乳歯が永久歯になる時期

歯の乳歯が永久歯に生え変わる時期は生後3~6か月と言われています。

もちろん個体差があるため、生え変わる時期は前後することも珍しくありません。

注意深く猫の歯を見るようにすることで生え変わるサインを見逃すことがなくなり、抜けた乳歯を見つけることも可能です。

猫の乳歯を見つけると幸運が訪れるとも言われることもあるため、子猫を飼っているのであれば生え変わるタイミングを確認してみてはいかがでしょうか。

永久歯になれば生え変わることがなくなるため、病気などで抜けないように注意しましょう。

歯の生え変わりは気づきにくい?

猫の歯は生え変わりますが、上記でも紹介したように気づきにくく、飼い主でもいつ生え変わったのかわからない場合が多いです。

人の場合は乳歯が抜けてから永久歯が生えてくるまでにある程度の期間があり、その間は穴があいた状態になります。

しかし、猫の場合はすぐに永久歯が生えてくるため、気づきにくくなっています。

歯の生え変わりに気付きにくいことで猫の歯も生え変わることを知らない人が多い理由です。

歯の生え変わるタイミングであれば生え変わっているか確認してみてはいかがでしょうか。

猫の歯は生え変わりますが、上記でも紹介したように気づきにくく、飼い主でもいつ生え変わったのかわからない場合が多いです。

人の場合は乳歯が抜けてから永久歯が生えてくるまでにある程度の期間があり、その間は穴があいた状態になります。

しかし、猫の場合はすぐに永久歯が生えてくるため、気づきにくくなっています。

歯の生え変わりに気付きにくいことで猫の歯も生え変わることを知らない人が多い理由です。

歯の生え変わるタイミングであれば生え変わっているか確認してみてはいかがでしょうか。

歯の生え変わりで起こる症状

歯の生え変わりの際にはさまざまな症状が現れるため、生え変わりのサインを知ることで生え変わるタイミングを知ることも可能になります。

乳歯が抜ける際や永久歯が生える際に歯茎に痒みが現れることも多く、必要以上におもちゃなどに噛みつくようになります。

また、乳歯と永久歯がせめぎあうことで歯石が溜まりやすくなり、口臭がきつくなることもあります。

歯が生え変わる際の症状が起きても特に飼い主が猫にしてあげることはなく、無事に生え変わることを見守りましょう。

まとめ

猫の前歯はなくても食事をすることが可能であるため、抜けても問題ありませんが、そのほかの歯がなくなることは食事に支障が出てしまう可能性があります。

病気が原因の場合は、前歯だけではなく、そのほかの歯も抜けてしまう原因になるため、治療を開始するようにしましょう。

人のように入れ歯などはないため、全ての歯が抜けてしまうことは健康状態を著しく低下させてしまう原因にもなってしまいます。

日ごろから歯のケアを行うことで歯や口内の異常にに気づきやすくなり、歯が抜けてしまうことを防ぎます。

猫の前歯はなくても食事をすることが可能であるため、抜けても問題ありませんが、そのほかの歯がなくなることは食事に支障が出てしまう可能性があります。

病気が原因の場合は、前歯だけではなく、そのほかの歯も抜けてしまう原因になるため、治療を開始するようにしましょう。

人のように入れ歯などはないため、全ての歯が抜けてしまうことは健康状態を著しく低下させてしまう原因にもなってしまいます。

日ごろから歯のケアを行うことで歯や口内の異常にに気づきやすくなり、歯が抜けてしまうことを防ぎます。

猫がおしりの匂いを嗅ぐのはなぜ?

猫を飼いたくても飼えない人に癒しを与えてくれる猫カフェでは、数匹の猫がそれぞれのお気に入りのスペースで過ごしています。

そののどかな様子は和やかな気持ちにさせてくれ、嫌な事があった時でも心を落ち着かせてくれます。

猫同士にも相性がありいつも行動を一緒にしている場合や、単独で気ままに過ごしている猫もいます。

そんな光景のなかにお互いのおしりの匂いを嗅ぐ事がありますが、この行動にはどんな意味が隠されているのかを調べて見ました。

猫を飼いたくても飼えない人に癒しを与えてくれる猫カフェでは、数匹の猫がそれぞれのお気に入りのスペースで過ごしています。

そののどかな様子は和やかな気持ちにさせてくれ、嫌な事があった時でも心を落ち着かせてくれます。

猫同士にも相性がありいつも行動を一緒にしている場合や、単独で気ままに過ごしている猫もいます。

そんな光景のなかにお互いのおしりの匂いを嗅ぐ事がありますが、この行動にはどんな意味が隠されているのかを調べて見ました。

猫同士の序列を決めるため

猫同士にはどちらが上なのかを見決める為に、おしりの匂いを嗅ぐ事があります。

野良猫の場合は喧嘩になってしまう事もありますが、どちらかがおしりの匂いを嗅ぐ事でその場を離れ喧嘩にならない時もあります。

猫の喧嘩を実際に見た事がある人ならわかると思いますが、どちらも興奮しているせいか聞いた事のない鳴き声をあげ相手を必死で倒そうとします。

そんな無駄な争いを起こして怪我をしないためにも、おしりの臭いを嗅ぐ事は大切です。

相手の情報を得たい

初対面の場合には相手の情報を得る為に、相手のおしりの匂いを嗅ぐタイミングを覗います。

お互い知らない相手に警戒心があり、おしりの匂いを嗅がせない為に避けるような行動をします。

そのため猫同士がお互いの周りをぐるぐる歩き回りながら、おしりの匂いを嗅ごうとします。

人間から見たら「なぜおしりの匂いを嗅ぐ必要がある?」と不思議に思ってしまう光景ですが、猫にとっては相手から自分を守るための方法なのかもしれません。

挨拶とコミュニケーション

猫は信頼できる相手でなければおしりの匂いを嗅がせる事はなく、挨拶やコミュニケーションの一種とも言えます。

嫌がらずに自分のおしりの匂いを嗅がせるのは、その相手を強く信頼している証拠でもあります。

見知らぬ猫や悪い猫に対しては、自分が不利になってしまう為おしりの匂いを嗅がせる事はありません。

仲良く過ごしている猫同士でも、その日の気分などで怒ってしまう場合や猫パンチをする時もあります。

急に喧嘩がはじまる事もあり、つい笑ってしまいたくなる光景です。

猫は信頼できる相手でなければおしりの匂いを嗅がせる事はなく、挨拶やコミュニケーションの一種とも言えます。

嫌がらずに自分のおしりの匂いを嗅がせるのは、その相手を強く信頼している証拠でもあります。

見知らぬ猫や悪い猫に対しては、自分が不利になってしまう為おしりの匂いを嗅がせる事はありません。

仲良く過ごしている猫同士でも、その日の気分などで怒ってしまう場合や猫パンチをする時もあります。

急に喧嘩がはじまる事もあり、つい笑ってしまいたくなる光景です。

性別や年齢が分かる

猫のおしりの臭腺から得られる情報はとても多く、体調や性別以外にも年齢まで推測ができ発情期に入っているかなどの判断も可能です。

いつも仲良く過ごしている猫同士でも、発情期の時には少々神経質になりおしりの匂いを嗅がれると怒ってしまう場合もあります。

性別の違いによって、おしりの匂いを嗅ぐ様子に違いがあるようにも感じられます。

猫がお互いにおしりの匂いを嗅ぐ行動は、人間が相手から様々な情報を得る為に質問をしている状況に似ています。

住居が分かる

家猫の場合は顎の下や肛門の周辺にある臭腺の匂いを、家の数ヶ所にこすりつけて自分の場所をアピールしています。

自分の場所を他の猫にアピールする事で、安心して過ごせるようです。

相手のおしりの匂いを嗅ぐ事で、その猫がどこにテリトリーを持っていてどの辺に住んでいるのかが判別できます。

野良猫の場合は縄張りなどに自分の匂いを付けてマーキングしているので、相手のおしりの匂いを嗅ぐ事で縄張りや住んでいる場所がわかります。

家猫の場合は顎の下や肛門の周辺にある臭腺の匂いを、家の数ヶ所にこすりつけて自分の場所をアピールしています。

自分の場所を他の猫にアピールする事で、安心して過ごせるようです。

相手のおしりの匂いを嗅ぐ事で、その猫がどこにテリトリーを持っていてどの辺に住んでいるのかが判別できます。

野良猫の場合は縄張りなどに自分の匂いを付けてマーキングしているので、相手のおしりの匂いを嗅ぐ事で縄張りや住んでいる場所がわかります。

匂いで体調が分かる

猫の臭腺から得られる情報の中には、体調に関するものも含まれています。

人が相手の顔色や表情から体調が判断できるように、猫もおしりの匂いを嗅ぐ事で相手のコンディションが把握できます。

猫も様々な病気にかかる事があり日によって体調も異なりますので、相手のコンディションがわかれば楽しい時間を過ごす事ができます。

一緒に生活をしている猫同士ならば具合が悪い時の配慮ができ、怒らせることなくゆっくり休ませてあげられます。

肛門の周辺に臭腺があるため

猫の肛門の周りにある臭腺は、顎の下にある臭腺よりも強い匂いを出しています。

そのためおしりの匂いを嗅いで、相手の詳しい情報を得ようとしています。

相手を良く知り上手く対処できるようになれば、自分を守れるようになり安心して暮らしていけます。

人からすれば排出をする場所だけに匂いを嗅ぐ行動は「臭くないのかな?」と不思議に思ってしまいますが、猫にとっては情報を得る為の大切な手段のようです。

猫がおしり以外の匂いを嗅ぐ場合は?

猫同士でおしりを嗅ぐ行動はよく見かけますが、飼い主の指先や口の匂いを嗅ぐ事もあります。

飼い主にとってその行動は、信頼関係ができてきているようでうれしく感じられます。

おしりの匂いだけではなく、猫同士で鼻と鼻をくっつけて匂いを嗅いでいる様子を見かける事もあります。

そんな行動にはどんな理由が隠されているのかを調べて見ました。

猫同士でおしりを嗅ぐ行動はよく見かけますが、飼い主の指先や口の匂いを嗅ぐ事もあります。

飼い主にとってその行動は、信頼関係ができてきているようでうれしく感じられます。

おしりの匂いだけではなく、猫同士で鼻と鼻をくっつけて匂いを嗅いでいる様子を見かける事もあります。

そんな行動にはどんな理由が隠されているのかを調べて見ました。

指先を嗅ぐ

猫には尖っている物に鼻を近づける習性があり、飼い主などの指先に鼻を近づけて「くんくん」と匂いを嗅ぐ事があります。

この行動は信頼をして挨拶をしている証拠で、飼い主にとってもなついてくれている事が実感できます。

日々の生活の中で猫がしてくれる仕草にはとても癒され、心に余裕ができ疲れを忘れさせてくれます。

人の指先や鼻は猫からすれば、挨拶のポイントなのかもしれません。

顔を近づける「挨拶」

猫同士に見られる挨拶にはおしりを嗅ぐだけではなく、おたがいに鼻をくっつける事も挨拶になります。

猫が顔を近づけながらくんくんしている時は、「こんにちは」と相手に挨拶をしています。

その光景を見ていると言葉は話せなくても、猫なりにコミュニケーションを計りながら生活している事が実感させられます。

飼い主に猫が顔や体をスリスリする行動は、自分の物というマーキングを付けていて親愛の証でもあります。

猫同士に見られる挨拶にはおしりを嗅ぐだけではなく、おたがいに鼻をくっつける事も挨拶になります。

猫が顔を近づけながらくんくんしている時は、「こんにちは」と相手に挨拶をしています。

その光景を見ていると言葉は話せなくても、猫なりにコミュニケーションを計りながら生活している事が実感させられます。

飼い主に猫が顔や体をスリスリする行動は、自分の物というマーキングを付けていて親愛の証でもあります。

口を嗅ぐとご飯の情報が分かる

食後の飼い主の口を猫がくんくんと嗅いでくる時には「おいしそうな匂い!」「どんなものを食べたのかな?」と言う気持ちで、ご飯の情報を得ようとしています。

きちんと食事をして満足している状態でも、自分好みの匂いがしてくると興味津々になり落ち着きがなくなる事があります。

キャットフードを与えている家庭がほとんどだとは思いますが、猫も時には飼い主と同じものを食べてみたいのかもしれません。

猫のおしりの匂いを嗅ぐと怒る?

猫は人の約20倍の優れた嗅覚を持っているため、飼い主から他の猫の匂いやいつもと違う匂いがすると自分の縄張りに不安を感じ威嚇をする事があります。

猫にとっては飼い主も縄張りのひとつで、自分の匂いを付ける事で安心したい気持ちがあります。

外出などから帰った際に愛猫が匂いを嗅いで怒るよう時には、ストレスや不安を感じていますのでできるだけ違う匂いを付けないようする事も大切です。

猫は人の約20倍の優れた嗅覚を持っているため、飼い主から他の猫の匂いやいつもと違う匂いがすると自分の縄張りに不安を感じ威嚇をする事があります。

猫にとっては飼い主も縄張りのひとつで、自分の匂いを付ける事で安心したい気持ちがあります。

外出などから帰った際に愛猫が匂いを嗅いで怒るよう時には、ストレスや不安を感じていますのでできるだけ違う匂いを付けないようする事も大切です。

まとめ

猫同士でおしりを嗅ぐ行動には相手の詳しい情報を得る目的があり、鼻をくっつけている時はお互いに「こんにちは」と挨拶をしています。

人間にとってコミュニケーションが大切な様に、猫にとっても相手を知る事は生きていく為の大切な手段のひとつです。

猫がおしりの匂いを嗅ぎ合う行動には少々違和感がありますが、人間が会話をしてる状態だと思えば納得がいくようにも思えます。

おしりの以外の匂いを嗅ぐ理由には飼い主への愛情を表している事もあり、愛猫との仲がより一層深まっていければいいですね!

猫同士でおしりを嗅ぐ行動には相手の詳しい情報を得る目的があり、鼻をくっつけている時はお互いに「こんにちは」と挨拶をしています。

人間にとってコミュニケーションが大切な様に、猫にとっても相手を知る事は生きていく為の大切な手段のひとつです。

猫がおしりの匂いを嗅ぎ合う行動には少々違和感がありますが、人間が会話をしてる状態だと思えば納得がいくようにも思えます。

おしりの以外の匂いを嗅ぐ理由には飼い主への愛情を表している事もあり、愛猫との仲がより一層深まっていければいいですね!

子猫が生まれる時期は?

メス猫は毎年2〜9月頃に渡り発情期を迎え、約2ヶ月間の妊娠期間があり春から秋にかけて出産時期が到来します。

猫の出産時期は犬よりもバラつきがありますが、出産の2週間ぐらい前になると産み場所を探すようになります。

春や秋に母猫と子猫が一緒に行動している光景を見る事があり、単独行動ができるように学んでいる姿はとても微笑ましく目が離せなくなってしまいます。

子猫の産まれる時期を知っていれば、無邪気で可愛らしい姿を見る楽しみが増えます。

メス猫は毎年2〜9月頃に渡り発情期を迎え、約2ヶ月間の妊娠期間があり春から秋にかけて出産時期が到来します。

猫の出産時期は犬よりもバラつきがありますが、出産の2週間ぐらい前になると産み場所を探すようになります。

春や秋に母猫と子猫が一緒に行動している光景を見る事があり、単独行動ができるように学んでいる姿はとても微笑ましく目が離せなくなってしまいます。

子猫の産まれる時期を知っていれば、無邪気で可愛らしい姿を見る楽しみが増えます。

猫の一度&生涯の出産回数は?

飼い猫のほとんどは健康で長生きが出来るように、去勢手術や避妊手術をするのが一般的になっています。

飼い主にとっても発情期の鳴き声に悩まされる事がなく、子猫を望んでいない場合には処理に困る事もありません。

そのため猫の出産を見る機会は少なく、子猫がどのように産まれてくるのか知らない人が多いのではないでしょうか?

そこでメス猫が一度で産める子猫の数や、生涯で何回出産できるのか詳しく調べて見ました。

飼い猫のほとんどは健康で長生きが出来るように、去勢手術や避妊手術をするのが一般的になっています。

飼い主にとっても発情期の鳴き声に悩まされる事がなく、子猫を望んでいない場合には処理に困る事もありません。

そのため猫の出産を見る機会は少なく、子猫がどのように産まれてくるのか知らない人が多いのではないでしょうか?

そこでメス猫が一度で産める子猫の数や、生涯で何回出産できるのか詳しく調べて見ました。

一度で3~5匹生まれる

猫は多胎動物と言われていて一度の出産で8匹産む場合もありますが、平均では3〜5匹の子猫を出産します。

猫は交尾を行う事で排卵が誘発される交尾排卵動物の為、1回の出産で父猫が違う場合もあります。

異期複妊娠で産まれた子猫は毛色が違っていてあまり似ていない事もあり、飼い主から見れば少し違和感があるかもしれません。

猫の出産は大きさや年齢、健康状態に左右される事もあり、高齢の猫は平均で1〜3匹の場合もあります。

生涯で可能な出産回数

メス猫は生後6〜10ヶ月程で性成熟を迎え、体重が2、5㎏ぐらいになると初めて発情期を経験すると言われています。

今までには見た事のない行動をするようになり、飼い主は少々戸惑ってしまうかもしれません。

出産できる年齢は12歳ぐらいまでですが、7〜8歳程度までの方がリスクが抑えら母猫の負担も少ないようです。

出産年齢はあくまでも目安ですが、猫が生涯で子猫を出産できる回数は約10回から15回程度と言われています。

そのため猫が生涯で出産可能な子猫の数は、およそ36匹〜50匹前後になります。

猫の出産の間隔は?

強い陣痛の痛みに耐えながら出産がはじまり、第一子が産まれた後は胎盤が娩出され母猫はその胎盤を食べて次の子の出産に備えます。

第一子が産まれてから15分〜1時間後に再び陣痛があり、次の子が産まれてきます。

猫の出産は約15〜30分の間隔で子猫が産まれ、順調な状態ならば基本的に約3時間で出産が終わります。

子猫が産まれる度に母猫は同じことを繰り返し、小さな命を守ろうとしている姿がとても感動的です。

強い陣痛の痛みに耐えながら出産がはじまり、第一子が産まれた後は胎盤が娩出され母猫はその胎盤を食べて次の子の出産に備えます。

第一子が産まれてから15分〜1時間後に再び陣痛があり、次の子が産まれてきます。

猫の出産は約15〜30分の間隔で子猫が産まれ、順調な状態ならば基本的に約3時間で出産が終わります。

子猫が産まれる度に母猫は同じことを繰り返し、小さな命を守ろうとしている姿がとても感動的です。

猫の出産前の徴候は?

メス猫は出産が近づいてくると食欲が低下し、神経質になりやすくなるため出産用に準備をしたスペースでゆっくり休ませてあげるようにします。

お腹も大分大きくなって毛繕いや体を舐める際に少々苦戦するようになり、猫も人間と同じで出産は大変な事だと実感させられます。

出産日には体温が37度前後まで下がり、陰部からおりものや薄い出血が見られるようになります。

間隔が長く弱い陣痛がはじまり、徐々に間隔が短くなっていき痛みも強く感じるようになっていきます。

メス猫は出産が近づいてくると食欲が低下し、神経質になりやすくなるため出産用に準備をしたスペースでゆっくり休ませてあげるようにします。

お腹も大分大きくなって毛繕いや体を舐める際に少々苦戦するようになり、猫も人間と同じで出産は大変な事だと実感させられます。

出産日には体温が37度前後まで下がり、陰部からおりものや薄い出血が見られるようになります。

間隔が長く弱い陣痛がはじまり、徐々に間隔が短くなっていき痛みも強く感じるようになっていきます。

猫の出産の主な流れ

母猫は陣痛が始まると子猫を無事出産できるように、安心できる場所で準備をはじめます。

陣痛の間隔がだんだん短くなり強い痛みと共に、胎児が産道を下り産まれてきます。

産まれた時の胎児は薄い透明の膜(羊膜)包まれていて、母猫に膜を破ってもらいグルーミングされて産声をあげます。

この光景は命の尊さと神秘的なものが感じられ、誰の力もかりずに出産をする母猫の強さにも驚かされます。

胎児へのグルーミングや胎盤を食べる時に人間が妨害をしてしまうと、育児放棄の原因になる事もありますので注意が必要です。

母猫は陣痛が始まると子猫を無事出産できるように、安心できる場所で準備をはじめます。

陣痛の間隔がだんだん短くなり強い痛みと共に、胎児が産道を下り産まれてきます。

産まれた時の胎児は薄い透明の膜(羊膜)包まれていて、母猫に膜を破ってもらいグルーミングされて産声をあげます。

この光景は命の尊さと神秘的なものが感じられ、誰の力もかりずに出産をする母猫の強さにも驚かされます。

胎児へのグルーミングや胎盤を食べる時に人間が妨害をしてしまうと、育児放棄の原因になる事もありますので注意が必要です。

飼い主ができる猫の出産の準備

メス猫が安心して出産が出来るように、静かな場所を作ってあげるようにします。

テレビなどの生活音もストレスになってしまう事がありますので、神経質になっている様子が見られたら気をつけてあげるようにします。

妊娠中は多くのエネルギーが必要になりますので、栄養バランスがきちんと考えられているフードを与えてあげます。

人目の少ない場所を好む猫の場合は、ペットハウスのように隠れる事ができるものが推奨されています。

メス猫が安心して出産が出来るように、静かな場所を作ってあげるようにします。

テレビなどの生活音もストレスになってしまう事がありますので、神経質になっている様子が見られたら気をつけてあげるようにします。

妊娠中は多くのエネルギーが必要になりますので、栄養バランスがきちんと考えられているフードを与えてあげます。

人目の少ない場所を好む猫の場合は、ペットハウスのように隠れる事ができるものが推奨されています。

まとめ

人間と同じで猫にも個人差があり、子猫を一度に産める数や生涯での出産回数は異なります。

我が家で昔飼っていたメス猫は親も多産系だったせいもあり、1年に3度の出産をし一度に2匹〜5匹の子猫を産んでいました。

新たな命が誕生する瞬間はとても感動的で、母猫が子猫を育てる様子には深い愛情が溢れています。

捨て猫や多頭飼いで増えてしまい飼育放棄などの悲しいニュースもありますが、産まれてきた大切な命は守ってあげたいものですね!

人間と同じで猫にも個人差があり、子猫を一度に産める数や生涯での出産回数は異なります。

我が家で昔飼っていたメス猫は親も多産系だったせいもあり、1年に3度の出産をし一度に2匹〜5匹の子猫を産んでいました。

新たな命が誕生する瞬間はとても感動的で、母猫が子猫を育てる様子には深い愛情が溢れています。

捨て猫や多頭飼いで増えてしまい飼育放棄などの悲しいニュースもありますが、産まれてきた大切な命は守ってあげたいものですね!

猫がご飯を食べないのは病気のサイン?

猫がご飯を食べられなくなるときは、病気になってしまった場合やストレス等がきっかけで体調不良になってしまった場合が考えられます。

猫がご飯や好きなおやつすら食べないというときには、腎臓病や胃腸疾患、心臓疾患、場合によっては悪性腫瘍のような命にかかわるような病気になってしまっているケースも考えられます。

単に食欲がないだけでなく、嘔吐や下痢、咳、震え、発熱など別の症状もある場合は、よりいっそう事態が深刻な可能性も考えなくてはなりません。

犬と違い、猫の場合絶食状態が続くことで肝リピドーシスと呼ばれる状態になってしまうことがあります。

この場合は黄疸が出てくるので、目や口が黄色っぽく変わると言われています。

水だけは飲んでいるので大丈夫と思わないでください。

少し食べないくらい様子を見ればいい、と自己判断してしまうのは危険です。

猫が急にご飯を食べなくなったときは、すぐにかかりつけの動物病院に相談しましょう。

猫がご飯を食べられなくなるときは、病気になってしまった場合やストレス等がきっかけで体調不良になってしまった場合が考えられます。

猫がご飯や好きなおやつすら食べないというときには、腎臓病や胃腸疾患、心臓疾患、場合によっては悪性腫瘍のような命にかかわるような病気になってしまっているケースも考えられます。

単に食欲がないだけでなく、嘔吐や下痢、咳、震え、発熱など別の症状もある場合は、よりいっそう事態が深刻な可能性も考えなくてはなりません。

犬と違い、猫の場合絶食状態が続くことで肝リピドーシスと呼ばれる状態になってしまうことがあります。

この場合は黄疸が出てくるので、目や口が黄色っぽく変わると言われています。

水だけは飲んでいるので大丈夫と思わないでください。

少し食べないくらい様子を見ればいい、と自己判断してしまうのは危険です。

猫が急にご飯を食べなくなったときは、すぐにかかりつけの動物病院に相談しましょう。

猫がご飯を食べない他の原因は?

猫がご飯を食べない原因として、病気以外には何が考えられるでしょうか。

引っ越しや動物病院に行ったなど、移動や環境の変化が強い場合にはすぐにご飯を食べないことも考えられます。

また、猫も人間と同じように加齢により以前ほどの量が食べられなくなることや、ご飯の種類を変えてみたところ、好みではない味だったので食べなかったということも意外と多くあります。

では、それぞれの原因についてひとつずつご紹介します。

猫がご飯を食べない原因として、病気以外には何が考えられるでしょうか。

引っ越しや動物病院に行ったなど、移動や環境の変化が強い場合にはすぐにご飯を食べないことも考えられます。

また、猫も人間と同じように加齢により以前ほどの量が食べられなくなることや、ご飯の種類を変えてみたところ、好みではない味だったので食べなかったということも意外と多くあります。

では、それぞれの原因についてひとつずつご紹介します。

健康診断やワクチンなどで病院に行った後

動物病院が得意な猫は非常にまれです。

家の外に出ていくこと自体がストレスになり、恐怖心を持ってしまいます。

たいていの猫は動物病院に行くと恐怖で固まって動けずに震えているか、恐怖心からパニックになり攻撃性を見せてしまうことが多いです。

なので、健康な猫が健診やワクチン接種として動物病院に行ったあとには、そういった恐怖心からのストレスが影響して一時的に元気がなくなったり、ご飯を食べなかったりすることがあります。

とくにワクチン接種後には注射痛といって、注射部位に痛みを感じてしまうケースもあります。

動物病院から帰宅した後は、猫が落ち着ける環境を整えてリラックスできるようにそっと見守ってあげるようにしましょう。

数時間たって落ち着き、徐々にいつも通りに戻るようであれば問題はないでしょう。

加齢によって食事量が変わった

人間と同じように猫も年をとっていきます。

シニア猫になると、若いころに比べて一日に食べられるご飯の量が減少する傾向がみられます。

これは、噛む力が衰えることや、胃腸の消化機能が衰える結果と考えられています。

ご飯は食べてはいるけども少ししか食べれない、一気に食べなくなった。

そういった場合には加齢による影響が大きいかもしれません。

猫も年をとると自然とやせ衰えてくる場合が多いため、シニア猫の栄養不足が気になる方は、ぜひシニア猫用のご飯に変更してあげてください。

成猫向けご飯に比べて、シニア猫向けご飯ではカロリーが高くされていたり、塩分が控えてあったりと、たくさん食べれなくても健康を保つために必要な成分がバランスよく入っています。

以前と変わらず食べる猫ではご飯の変更はいらないかもしれませんが、食が細くなった猫にはご飯の変更も考えてあげてください。

人間と同じように猫も年をとっていきます。

シニア猫になると、若いころに比べて一日に食べられるご飯の量が減少する傾向がみられます。

これは、噛む力が衰えることや、胃腸の消化機能が衰える結果と考えられています。

ご飯は食べてはいるけども少ししか食べれない、一気に食べなくなった。

そういった場合には加齢による影響が大きいかもしれません。

猫も年をとると自然とやせ衰えてくる場合が多いため、シニア猫の栄養不足が気になる方は、ぜひシニア猫用のご飯に変更してあげてください。

成猫向けご飯に比べて、シニア猫向けご飯ではカロリーが高くされていたり、塩分が控えてあったりと、たくさん食べれなくても健康を保つために必要な成分がバランスよく入っています。

以前と変わらず食べる猫ではご飯の変更はいらないかもしれませんが、食が細くなった猫にはご飯の変更も考えてあげてください。

ご飯が好みのものではない

猫はこだわりが強く、好き嫌いもはっきりしていることが多いです。

好きなご飯だけはよく食べるが、嫌いなご飯の場合はたとえお腹がすいていても無視して食べない場合があります。

ご飯の種類を変えてた時に猫がご飯を急に食べなくなったら、与えたご飯が好きではない可能性を考えましょう。

別の気に入るご飯を探して変えるのも一つの手ですが、どうしても変更するのが難しいこともあるでしょう。

その場合は、猫の好きなおやつをごはんの上からふりかけてみるのもひとつです。

また、電子レンジで少し人肌程度に温めることで匂いがよくたち、食欲を刺激することができる場合もあります。

ウェットフードだけではなく、ドライフードであっても可能な手段なので試してみてください。

生活環境に馴染めていない

猫は、環境が変わることが苦手です。

引っ越しで家そのものが変わってしまう場合や、家族が増えたり減ったりする場合、ペットホテルに預けられる場合など、様々な状況変化に強いストレスを感じます。

環境が変わってしまうと不安感が強くなる傾向がでるためと考えられています。

強いストレスや不安感があるときには、病気ではなかったとしてもご飯を食べられない場合があります。

環境の変化が避けられない時は、なるべく以前の環境に近い状態が用意できるようにしてあげましょう。

お気に入りのクッションや毛布があれば、いつでも使えるようにしてあげてください。

水入れやフード皿も使い慣れたものを利用しましょう。

元気がないからと刺激することは避けて、そっと落ち着ける環境づくりをしてあげてください。

大きな物音などを怖がる場合があるので、静かな環境が用意できるならなおさらいいでしょう。

猫がご飯を食べない時の対策方法

猫がご飯を食べなくなったら、どうすればいいのでしょうか。

元気で病気には思えないのに、あげたご飯を食べてくれなくなったら心配になるのは当然です。

猫が食べてくれるきっかけづくりをしてあげることで、病気以外の様々な理由で食べない猫を食べられるようにしてあげることができます。

猫が食べない場合、一筋縄ではいかないケースも多いので、出来る工夫に少しずつチャレンジするようにしてください。

些細なきっかけづくりでご飯を食べれるようになることがあります。

猫がご飯を食べなくなったら、どうすればいいのでしょうか。

元気で病気には思えないのに、あげたご飯を食べてくれなくなったら心配になるのは当然です。

猫が食べてくれるきっかけづくりをしてあげることで、病気以外の様々な理由で食べない猫を食べられるようにしてあげることができます。

猫が食べない場合、一筋縄ではいかないケースも多いので、出来る工夫に少しずつチャレンジするようにしてください。

些細なきっかけづくりでご飯を食べれるようになることがあります。

猫とたくさん遊ぶ

猫がご飯を食べない時、日頃の生活が運動不足になっていることが原因の場合もあります。

室内で飼われている猫や高齢の猫、太った猫などではそもそもの運動量が不足しているケースが多いです。

猫はひとりでも遊ぶのがうまいですが、運動不足になりがちな猫の場合は飼い主がうまく運動させるきっかけを作ってあげる必要があります。

体を動かすことでお腹が減るという感覚が出るだけでなく、猫のストレス解消にもつながります。

猫は長時間の運動は苦手なので5分ほどの短時間でも十分ですから、全力で走ったり高いところに上ったりできるように、猫と遊ぶようにしてあげてください。

おやつのあげ方を調整する

ご飯は食べないのにおやつは食べる。この場合は、ご飯を食べなければおやつが食べられると学習してしまっている可能性も考えられます。

猫は好き嫌いがはっきりしているので、好きなおやつしか食べたくない、というのも当然かもしれません。

だからといって、おやつだけをあげていては肥満の元にもなりますし、栄養も偏ってしまいます。

おやつをあげる頻度を減らしたり、ごはんに混ぜるようにするなど、おやつのあげ方に工夫をしてあげてください。

総合栄養食を食べていればおやつは基本的には必要のないものです。

おやつを喜ぶ猫はかわいらしいですが、猫の健康のためにもおやつのあげ過ぎには注意してください。

もしあげるとしても、一日に一回までで十分でしょう。

ご飯は食べないのにおやつは食べる。この場合は、ご飯を食べなければおやつが食べられると学習してしまっている可能性も考えられます。

猫は好き嫌いがはっきりしているので、好きなおやつしか食べたくない、というのも当然かもしれません。

だからといって、おやつだけをあげていては肥満の元にもなりますし、栄養も偏ってしまいます。

おやつをあげる頻度を減らしたり、ごはんに混ぜるようにするなど、おやつのあげ方に工夫をしてあげてください。

総合栄養食を食べていればおやつは基本的には必要のないものです。

おやつを喜ぶ猫はかわいらしいですが、猫の健康のためにもおやつのあげ過ぎには注意してください。

もしあげるとしても、一日に一回までで十分でしょう。

栄養バランスの良い美味しいフードを与える

猫は慣れ親しんだものしか食べないと言われています。

新しいものに対しての警戒心が強い生き物だからです。

子猫のころに食べたものなら食べる、と言われているくらいです。

だからといって、おやつだけを食べ続けたり、偏ったご飯を食べていると、必要な栄養素が足りないくなってしまいます。

栄養バランスの整った総合栄養食と記載されているご飯を選んであげるようにしましょう。

栄養バランスが整っていることで、体調管理をすることが可能です。

栄養バランスの良いご飯は猫のことを考えて作られているため、味も猫の好みを考慮して作られているといえます。

そのようなご飯選びをしてあげることで、ご飯を食べないという事態を避けることもできるかもしれません。

ご機嫌取りをしない

猫が好きな物だけあげ続けるのはとても楽です。

おやつが好きなのでおやつだけをあげていれば、しっかり食べてはくれるかもしれません。

しかしながら、そういう猫はおやつしか食べなくなってしまったり、病気になって療法食が必要になったのに食べられなかったりと、困ることがたくさん出てきてしまいます。

猫のご機嫌だけをとるのが飼い主ではありません。

きちんとご飯を食べた際には、猫が喜ぶように遊んであげたり、ご褒美をあげることで、ご飯を食べること自体にいいイメージをつけてあげてください。

猫とのやり取りをするときには、時には猫のことを思って厳しくすることも必要です。

たとえ猫が多少のわがままを言ったとしても、飼い主として一貫した行動を続けてあげましょう。

猫は何日食べなくても平気?

大人で健康な猫の場合、丸一日であれば食べなくても問題はないと言われています。

ただし、持病がある猫の場合は別なのでかかりつけの動物病院へ相談するようにしてください。

大人の猫であっても一日半過ぎると、最初に述べたような肝リピドーシスを引き起こす危険性が高まります。

子猫の場合、特に生後3カ月までの子猫では12時間以上ご飯を食べないと危険です。

これは子猫の方が体力もなく、抵抗力も弱いからです。

猫は食べずに過ごして安心な時間がそこまで長くはありません。

あまり様子見せずに、相談できる動物病院を頼りましょう。

大人で健康な猫の場合、丸一日であれば食べなくても問題はないと言われています。

ただし、持病がある猫の場合は別なのでかかりつけの動物病院へ相談するようにしてください。

大人の猫であっても一日半過ぎると、最初に述べたような肝リピドーシスを引き起こす危険性が高まります。

子猫の場合、特に生後3カ月までの子猫では12時間以上ご飯を食べないと危険です。

これは子猫の方が体力もなく、抵抗力も弱いからです。

猫は食べずに過ごして安心な時間がそこまで長くはありません。

あまり様子見せずに、相談できる動物病院を頼りましょう。

まとめ

猫が食べないというのはとても困った出来事です。

大きな病気がかくれている場合もあれば、猫という生き物の特性上仕方ない部分もあるかもしれません。

いずれにせよ、普段から猫の様子をよく見てあげることで、ご飯を食べない理由がどこにあるのか考えることが大切です。

思い当たるような環境の変化がある場合は、猫がリラックスできる環境を与えてあげて食べてくれるのを待ちましょう。

しかし、食べることは生きることそのものです。

食べない時間が一日以上続いたり、食べない以外にも、吐くなどの症状があれば、かかりつけの動物病院を受診しましょう。

猫が食べないというのはとても困った出来事です。

大きな病気がかくれている場合もあれば、猫という生き物の特性上仕方ない部分もあるかもしれません。

いずれにせよ、普段から猫の様子をよく見てあげることで、ご飯を食べない理由がどこにあるのか考えることが大切です。

思い当たるような環境の変化がある場合は、猫がリラックスできる環境を与えてあげて食べてくれるのを待ちましょう。

しかし、食べることは生きることそのものです。

食べない時間が一日以上続いたり、食べない以外にも、吐くなどの症状があれば、かかりつけの動物病院を受診しましょう。

猫の発情期とは?

他の生き物と同じように猫にも発情期があります。

一般的に猫の発情期は春と夏の季節に起きやすいですが、必ずしも冬に発情しないわけではありません。

厳密に説明すると猫は気温が上昇した時や日照時間が長ければ発情しやすいです。

気温が高く、日照時間が長いときに発情する理由は、温厚な季節の時に出産できるようにコントロールしていると考えられています。

室内飼いや都会の野良猫は照明などに12時間以上照らされることも珍しくなく、年中発情している場合も多いです。

他の生き物と同じように猫にも発情期があります。

一般的に猫の発情期は春と夏の季節に起きやすいですが、必ずしも冬に発情しないわけではありません。

厳密に説明すると猫は気温が上昇した時や日照時間が長ければ発情しやすいです。

気温が高く、日照時間が長いときに発情する理由は、温厚な季節の時に出産できるようにコントロールしていると考えられています。

室内飼いや都会の野良猫は照明などに12時間以上照らされることも珍しくなく、年中発情している場合も多いです。

猫の発情期の期間

上記で紹介したように猫にも発情期が存在していますが、子猫の時に発情するわけではありません。

人の場合は高齢になると発情しにくくなりますが、猫の場合は年齢に関係なく発情します。

次に、猫の発情期間を雄と雌に分けて紹介します。

性別が異なることで発情期が訪れる期間は異なるため、子猫を飼うのであれば発情期の期間について把握しておきましょう。

正常であればある程度体が成長すれば発情期を迎えますが、去勢や避妊手術をしていれば発情期が訪れません。

上記で紹介したように猫にも発情期が存在していますが、子猫の時に発情するわけではありません。

人の場合は高齢になると発情しにくくなりますが、猫の場合は年齢に関係なく発情します。

次に、猫の発情期間を雄と雌に分けて紹介します。

性別が異なることで発情期が訪れる期間は異なるため、子猫を飼うのであれば発情期の期間について把握しておきましょう。

正常であればある程度体が成長すれば発情期を迎えますが、去勢や避妊手術をしていれば発情期が訪れません。

雌猫の発情期の期間

雌猫の発情期は生後6~12か月後に訪れることが一般的です。

しかし、被毛が長い品種や大型の猫は若干発情期が遅れやすい特徴があります。

雌の猫の発情期は3つのサイクルがあり、発情前期・発情期・発情休止期に分けられます。

発情前期は発情する前に見せるサインであり、発情期は雄を受け入れる準備ができた際に見せます。

交尾を行い排卵すれば発情休止期を迎えますが、たとえ交尾を行わなかったり、排卵しなくても1週間後には発情休止期になります。

3サイクルを年に3~4回繰り返します。

雄猫の場合は?

雄猫は雌猫と比べると性成熟が遅れる傾向があり、生後7~9か月ごろになると精子が作られ始めます。

しかし、まだ精子が作られていない生後3か月ごろからマウンティングという雌猫に覆いかぶさり、腰を振る行動は行います。

雄猫は雌猫の匂いなどを感じて発情する傾向があり、周りに雌猫がいなかったり、触れ合う機会が少ないと発情しないケースもあります。

ちなみに雄猫は生涯繁殖欲が衰えない特徴があり、高齢になっても発情し、子孫を残そうと交尾を行います。

猫の発情期の対策方法

猫の発情期が訪れるとさまざまなことに対して配慮しなければならなくなります。

そのため、猫を飼い始めるのであれば発情期への対策方法を考えるようにしましょう。

猫は発情期になると特有の鳴き声を行うようになりますが、対策を行うことで鳴き声を軽減することも可能です。

次に、猫の発情期の対策方法について紹介します。

猫を飼い始めようと考えている人や毎回発情期で困惑している飼い主は参考にしてください。

発情期の対策方法はいくつもあるため、適した方法を行うようにしましょう。

猫の発情期が訪れるとさまざまなことに対して配慮しなければならなくなります。

そのため、猫を飼い始めるのであれば発情期への対策方法を考えるようにしましょう。

猫は発情期になると特有の鳴き声を行うようになりますが、対策を行うことで鳴き声を軽減することも可能です。

次に、猫の発情期の対策方法について紹介します。

猫を飼い始めようと考えている人や毎回発情期で困惑している飼い主は参考にしてください。

発情期の対策方法はいくつもあるため、適した方法を行うようにしましょう。

鳴き声の対策

発情期で一番困ってしまうことは鳴き声ではないでしょうか。

猫は発情期になると特有の鳴き声を発するようになり、夜中にも鳴くこともあります。

鳴き声をやめさせる方法で手っ取り早いのが避妊や去勢手術を行うことです。

避妊や去勢手術を行うことで発情しなくなるため、発情期特有の鳴き声をやめさせることができます。

発情期の鳴き声は近隣の人にも迷惑をかけてしまうことも多く、鳴き声対策をすることは必須なことでもあります。

発情期で一番困ってしまうことは鳴き声ではないでしょうか。

猫は発情期になると特有の鳴き声を発するようになり、夜中にも鳴くこともあります。

鳴き声をやめさせる方法で手っ取り早いのが避妊や去勢手術を行うことです。

避妊や去勢手術を行うことで発情しなくなるため、発情期特有の鳴き声をやめさせることができます。

発情期の鳴き声は近隣の人にも迷惑をかけてしまうことも多く、鳴き声対策をすることは必須なことでもあります。

避妊去勢手術

発情期のあらゆる問題に対して対策できる方法が去勢や避妊手術を行うことです。

上記でも紹介したように去勢や避妊手術を行えば発情しにくくなるため、マウンティングや鳴き声をやめさせる効果が一度に得られます。

発情期の対策としても最も行われている方法であり、お金はかかりますが、効果は絶大です。

100%発情しなくなるわけではありませんが、発情期特有のストレスから解放してあげることもできます。

多くの飼い猫が暮らしている地域では去勢や避妊手術をすることが一部マナー化されている傾向もあります。

昼間に運動させる

発情期の鳴き声は昼間だけに限らず、夜中にも鳴くことがあります。

一晩中鳴かれることは飼い主にとっても迷惑であり、解決したい事柄でもあります。

発情期の夜泣きを予防したいのであれば昼間に運動させるようにしましょう。

犬のようにリードをつけて散歩をさせることは猫に対してしない場合が多いですが、昼間に運動をさせ、疲れさせることで夜になれば発情する前に寝かせることが期待できます。

室内飼いはどうしても運動不足になりやすいため、一緒に遊ぶなどして運動をさせましょう。

発情期の鳴き声は昼間だけに限らず、夜中にも鳴くことがあります。

一晩中鳴かれることは飼い主にとっても迷惑であり、解決したい事柄でもあります。

発情期の夜泣きを予防したいのであれば昼間に運動させるようにしましょう。

犬のようにリードをつけて散歩をさせることは猫に対してしない場合が多いですが、昼間に運動をさせ、疲れさせることで夜になれば発情する前に寝かせることが期待できます。

室内飼いはどうしても運動不足になりやすいため、一緒に遊ぶなどして運動をさせましょう。

ご近所に知らせる

発情期特有の鳴き声は平常時の鳴き声とは異なり、人の赤ちゃんの泣き声に似ています。

そのため、場合によっては発情期の鳴き声は近隣住民が赤ちゃんの泣き声と勘違いして虐待を疑われることも少なからず起きます。

このようなトラブルを未然に防ぐために猫を飼っていることを住民の方に伝えるとともに、発情期になると鳴くことが多くなるお詫びも行うようにしましょう。

猫の発情期特有の鳴き声を知らなければ子供の泣き声と間違ってしまうことも少なくありません。

おしっこ対策

猫は発情期になるとおしっこをしやすくなる傾向があります。

そのため、トイレ以外の場所でおしっこをしてしまうこともあり、対策をしていないとあらゆる場所におしっこをかけられてしまいます。

おしっこを我慢させることはできないため、おしっこをしそうな場所にトイレを設置したり、防水シートを活用するようにしましょう。

基本的に一度した場所に再びおしっこをする傾向があります。

先回りして対策することで掃除を簡単に済ませることが可能になります。

猫は発情期になるとおしっこをしやすくなる傾向があります。

そのため、トイレ以外の場所でおしっこをしてしまうこともあり、対策をしていないとあらゆる場所におしっこをかけられてしまいます。

おしっこを我慢させることはできないため、おしっこをしそうな場所にトイレを設置したり、防水シートを活用するようにしましょう。

基本的に一度した場所に再びおしっこをする傾向があります。

先回りして対策することで掃除を簡単に済ませることが可能になります。

他の猫と接触させない

雌猫・雄猫に関係なく異性の猫に対して発情してしまいやすくなるため、できるだけ他の猫と接触なさせないようにするだけでも発情する頻度を抑えることができます。

室内飼いの場合であれば他に猫と接する機会を制限しやすいですが、放し飼いをしている場合は不特定の猫と接触している可能性が高く、発情しやすいです。

また、雌猫の場合は知らない間に妊娠してしまうリスクがあります。

室内飼いは発情しにくくしやすいですが、ストレスもたまりやすく、いかに生活しやすい空間を提供できるかが重要になります。

甘やかしすぎない

雌猫は発情すると甘えてくるケースが多くなります。

飼い主にとって飼い猫が甘えてくることは嬉しく感じ、可愛さも感じることができます。

そのため、撫でてあげたり、より甘えかすようなことをしてしまいやすいです。

発情期でなければ甘やかすことは問題ありませんが、発情期の場合は撫でることがさらなる刺激を与えてしまい、興奮が強まってしまうこともあります。

発情期の影響で甘えてくる場合はあまり構いすぎないようにしましょう。

雌猫は発情すると甘えてくるケースが多くなります。

飼い主にとって飼い猫が甘えてくることは嬉しく感じ、可愛さも感じることができます。

そのため、撫でてあげたり、より甘えかすようなことをしてしまいやすいです。

発情期でなければ甘やかすことは問題ありませんが、発情期の場合は撫でることがさらなる刺激を与えてしまい、興奮が強まってしまうこともあります。

発情期の影響で甘えてくる場合はあまり構いすぎないようにしましょう。

戸締まりを厳重にする

上記には室内飼いであれば他の猫と接する機会が少ないため、発情しにくく、安心できると紹介しましたが、必ずしも発情しなくなるわけではありません。

そのため、猫によっては室内飼いでも発情して他の猫を求める場合もあります。

普段おとなしくても発情すれば思わぬ行動をすることも珍しくなく、脱走して他の猫と接触することもあり、怪我をしてしまう場合や感染症になるリスクも出てきます。

室内飼いでも発情しているのであれば戸締りを厳重にして外に出さないようにしましょう。

まとめ

猫は他の動物と同じように発情期があり、雄猫と雌猫では発情する期間が異なります。

発情することは子孫を残すための生理的現象であるため、問題視する必要はありませんが、さまざまなリスクを伴います。

飼い猫の場合は発情期特有の鳴き声に悩まされやすく、感染症や怪我をするリスクも高まります。

そのため、発情期の注意点や対処方法を把握することをおすすめします。

最も多く取り入れられている対処方法は去勢や避妊手術であり、飼い猫の多くに施されている処置でもあります。

猫は他の動物と同じように発情期があり、雄猫と雌猫では発情する期間が異なります。

発情することは子孫を残すための生理的現象であるため、問題視する必要はありませんが、さまざまなリスクを伴います。

飼い猫の場合は発情期特有の鳴き声に悩まされやすく、感染症や怪我をするリスクも高まります。

そのため、発情期の注意点や対処方法を把握することをおすすめします。

最も多く取り入れられている対処方法は去勢や避妊手術であり、飼い猫の多くに施されている処置でもあります。

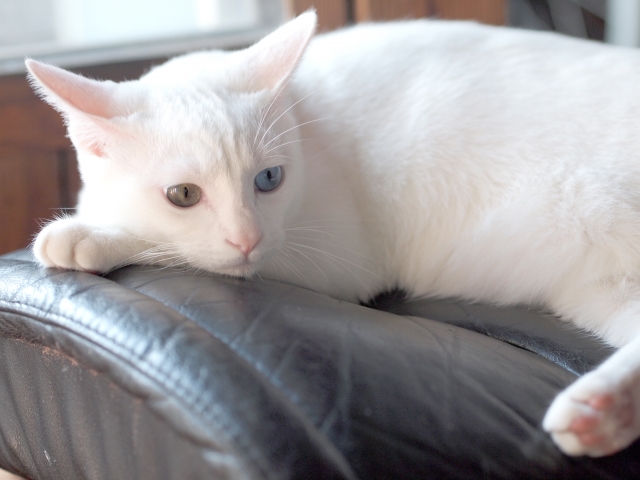

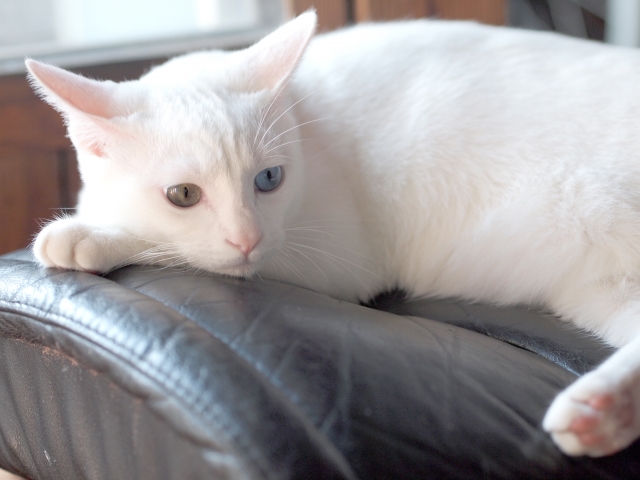

目の色が違う!オッドアイの猫とは?

猫の目の色はさまざまでなかに「オッドアイ」という左右目の色が違う猫も存在しています。

別名「虹彩異色症」とも言い、猫に限らず様々な動物に現れる症状なのですが、主に猫に多く見られると言われています。

その美しさや珍しさから幸運を呼ぶ猫として人気が高く、日本では「金目銀目」と呼ばれ縁起が良いとして大事にされてきました。

猫の目の色はさまざまでなかに「オッドアイ」という左右目の色が違う猫も存在しています。

別名「虹彩異色症」とも言い、猫に限らず様々な動物に現れる症状なのですが、主に猫に多く見られると言われています。

その美しさや珍しさから幸運を呼ぶ猫として人気が高く、日本では「金目銀目」と呼ばれ縁起が良いとして大事にされてきました。

オッドアイになる原因とは?

オッドアイになる原因はさまざまで、先天性のものもあれば後天性のものもあります。

珍しい目の色なのですが、先天性と後天性で原因が違いますので、ここではオッドアイの原因について詳しく解説していきます。

オッドアイになる原因はさまざまで、先天性のものもあれば後天性のものもあります。

珍しい目の色なのですが、先天性と後天性で原因が違いますので、ここではオッドアイの原因について詳しく解説していきます。

先天性のオッドアイ

先天性のオッドアイは、遺伝子が原因と言われており、別名「虹彩異色症」と呼ばれています。

特に白い毛色の猫に見られ、白い毛の色を発現させる遺伝子がオッドアイ発生にも関係しているからとのことです。

また、母猫の胎内にいる時に正常に色素が作成されなかったというケースもあり、体のどこに色素の違いが出てもおかしくないのですがこれがたまたま「虹彩の色」に現れたということです。

後天性のオッドアイ

後天性のオッドアイは、事故や病気、手術などが原因と言われています。

直接目にケガをした場合は、目の神経が損傷してしまうこともあり結果、片方の目のメラニン色素が減少します。

また、緑内障などで目の眼圧が上がり神経を圧迫することでオッドアイにあることもあります。

後天的にオッドアイになった場合は、何らかの疾患が隠れていることもありますので、できるだけ早めに受診するようにしましょう。

オッドアイの猫の特徴や性格

珍しい目の色であるオッドアイは魅力がありとても人気があるのですが、主にどんな特徴や性格をしているのでしょうか。

ここでは、オッドアイの猫の特徴や性格についてご紹介していきます。

珍しい目の色であるオッドアイは魅力がありとても人気があるのですが、主にどんな特徴や性格をしているのでしょうか。

ここでは、オッドアイの猫の特徴や性格についてご紹介していきます。

性格は猫それぞれ

まずは、性格ですがオッドアイだからと言って特別他の猫と違うところはなく、甘えん坊の子もいれば、マイペースな子もいるというように一概に断定できる性格はなくさまざまです。

一般的には短毛より長毛の猫の方がおっとりしていると言われていますので、目の色で性格が変わるというより被毛の種類や猫種での性格の違いの方が大きいのではないでしょうか。

青い目と聴覚障害

オッドアイは、白い毛の猫に多く見られるのですが、青い目の側の耳に障害が出る可能性があります。

理由としては、さまざまな遺伝子が耳の中へ影響を及ぼすことで、音を増幅させる「コルチ器官」がうまく発達せず、聴覚障害のオッドアイが現れるようです。

もちろんこの症状は他の目の色のオッドアイにも見られることはあるのですが、やはり青い目の子の方がやや発生する頻度が高いと言われています。

オッドアイは、白い毛の猫に多く見られるのですが、青い目の側の耳に障害が出る可能性があります。

理由としては、さまざまな遺伝子が耳の中へ影響を及ぼすことで、音を増幅させる「コルチ器官」がうまく発達せず、聴覚障害のオッドアイが現れるようです。

もちろんこの症状は他の目の色のオッドアイにも見られることはあるのですが、やはり青い目の子の方がやや発生する頻度が高いと言われています。

寿命が短い?

上記でご紹介したように、オッドアイには聴覚障害が出る可能性があります。

野良猫の場合、このことが寿命に関係し、短命と言われる由来になったのはないかと考えられています。

両耳の聴覚が健全に働いている子と比べ、危険を察知するのが遅れてしまう可能性があるという理由のようです。

自宅でペットとして飼われている子に限ってはそのようなことはあまり起こりませんが、障害が出やすいことは事実なので、他の目の色の子に比べるとお世話に気を使ってあげたいところです。

オッドアイの確率が高い猫の種類

オッドアイはとても魅力的という点で人気があります。

そのため、どんな猫種がオッドアイになりやすいかというと

オッドアイはとても魅力的という点で人気があります。

そのため、どんな猫種がオッドアイになりやすいかというと

・ターキッシュバン

・ターキッシュアンゴラ

・ジャパニーズボブテイル

・メイクイーン

・雑種(白い被毛)

猫の種類に関わらず、先天的にオッドアイになりやすいのは白い毛の猫なので、白い被毛を持っている種類を探せばオッドアイに出会える可能性があるということになります。

オッドアイの猫は幸運を表す

オッドアイのなかでも片目が黄系の目色(ゴールドアイ)、もう片方の目色が青い目(ブルーアイ)の猫を「金目・銀目」と日本では読んでおり縁起の良いものと珍重されてきました。

ブルーアイのシャムネコ原産国のタイではオッドアイの猫を「ダイヤモンドの瞳」と呼んで今でも大切にしているそうです。

このように、希少性が高いオッドアイは幸運を運んでくれるというという意味で大切にされてきたのでしょう。

オッドアイのなかでも片目が黄系の目色(ゴールドアイ)、もう片方の目色が青い目(ブルーアイ)の猫を「金目・銀目」と日本では読んでおり縁起の良いものと珍重されてきました。

ブルーアイのシャムネコ原産国のタイではオッドアイの猫を「ダイヤモンドの瞳」と呼んで今でも大切にしているそうです。

このように、希少性が高いオッドアイは幸運を運んでくれるというという意味で大切にされてきたのでしょう。

オッドアイの猫の値段は?

オッドアイは希少性が高いということで値段も高いのでは?と思われがちですが、オッドアイだからという理由で値段が変動することはありませんが、メイクイーンの白い被毛の猫に至っては、高額で取引されていることは多いようです。

平均的な値段になりますが、どれくらいの値段で販売されているのかご紹介します。

オッドアイは希少性が高いということで値段も高いのでは?と思われがちですが、オッドアイだからという理由で値段が変動することはありませんが、メイクイーンの白い被毛の猫に至っては、高額で取引されていることは多いようです。

平均的な値段になりますが、どれくらいの値段で販売されているのかご紹介します。

・ターキッシュアンゴラ:30万円前後

・ターキッシュバン:20万円~30万円

・ジャパニーズボブテイル:20万円前後

・メイクイーン:15万円~30万円

・雑種:無料または数万円

まとめ

今回は、左右の目の色が違う猫のオッドアイについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

とてもキレイで魅力的なオッドアイですが、聴覚障害を持っているということもありますので、軽い気持ちで購入を考えずに、生涯責任を持ってお世話ができるかどうかをしっかり考えなければいけません。

なかなかお目にかかることができませんが、オッドアイをどうしても飼いたいという方は白い被毛の子を探してみましょう。

今回は、左右の目の色が違う猫のオッドアイについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

とてもキレイで魅力的なオッドアイですが、聴覚障害を持っているということもありますので、軽い気持ちで購入を考えずに、生涯責任を持ってお世話ができるかどうかをしっかり考えなければいけません。

なかなかお目にかかることができませんが、オッドアイをどうしても飼いたいという方は白い被毛の子を探してみましょう。

堂々とした大きな体を持つ大型犬、優しくて穏やかな気質の犬も多く家族の良きパートナーとなってくれる頼もしい犬です。

「いつか飼ってみたい。」と思われている人も多いと聞きます。

一般的に25kg以上の犬を大型犬と呼びますが、温厚な性格で人と過ごすことが好きな犬や活発でアウトドアやスポーツを一緒に楽しめるタイプの犬などさまざまです。

ここでは優しく飼いやすいおすすめの大型犬を10選紹介し、大型犬の性格・気質についても詳しく説明します。

堂々とした大きな体を持つ大型犬、優しくて穏やかな気質の犬も多く家族の良きパートナーとなってくれる頼もしい犬です。

「いつか飼ってみたい。」と思われている人も多いと聞きます。

一般的に25kg以上の犬を大型犬と呼びますが、温厚な性格で人と過ごすことが好きな犬や活発でアウトドアやスポーツを一緒に楽しめるタイプの犬などさまざまです。

ここでは優しく飼いやすいおすすめの大型犬を10選紹介し、大型犬の性格・気質についても詳しく説明します。

ロシアのスケート選手が飼っていることで一躍有名になった秋田犬は名前の通り、日本犬で国の天然記念物でもあります。

ふわふわの毛並みとつぶらな瞳が愛らしいと人気も高いです。

家族に対しての忠誠心や愛着はとても強固ですが、一方で警戒心も非常に強く、知らない人や犬に対してはあまり好意的ではありません。

元々は猟犬で、少し頑固なところもあります。

もともと寒い地域で育っているため、暑さには弱いですから夏場の飼育方法には注意が必要です。

ロシアのスケート選手が飼っていることで一躍有名になった秋田犬は名前の通り、日本犬で国の天然記念物でもあります。

ふわふわの毛並みとつぶらな瞳が愛らしいと人気も高いです。

家族に対しての忠誠心や愛着はとても強固ですが、一方で警戒心も非常に強く、知らない人や犬に対してはあまり好意的ではありません。

元々は猟犬で、少し頑固なところもあります。

もともと寒い地域で育っているため、暑さには弱いですから夏場の飼育方法には注意が必要です。

雪国の-50℃にもなる地域で犬ゾリとして活躍してきた犬がシベリアンハスキーです。

シベリアンハスキーは、とても厚い体毛を持っており、がっしりとした体格が特徴的です。

寒冷地に適応してきたため、暑さには非常に弱く室内でのエアコンの温度調節が必須です。

目の色が独特で見た目はクールですが、フレンドリーな性格でとても人懐っこく、飼いやすい犬種だと言えるでしょう。

散歩だけでは運動不足になりやすくストレスがたまるので、しっかりと運動できるような環境が望ましいです。

雪国の-50℃にもなる地域で犬ゾリとして活躍してきた犬がシベリアンハスキーです。

シベリアンハスキーは、とても厚い体毛を持っており、がっしりとした体格が特徴的です。

寒冷地に適応してきたため、暑さには非常に弱く室内でのエアコンの温度調節が必須です。

目の色が独特で見た目はクールですが、フレンドリーな性格でとても人懐っこく、飼いやすい犬種だと言えるでしょう。

散歩だけでは運動不足になりやすくストレスがたまるので、しっかりと運動できるような環境が望ましいです。

「101匹ワンちゃん」で有名なダルメシアンはその外見から目立ちやすく、活発な犬種です。

ダルメシアンは賢いため、多種多様な仕事ができます。

そのため、昔から人間にとって良きパートナーだと言われています。

明るく活発な性格ですが、警戒心がやや高い犬種でもあります。

飼い主さんに従順でしつけもしやすいのですが、とても利口ですぐに覚えてしまうため間違ったしつけをすると大変なことになります。

正しい知識を持って対応することが大切です。

「101匹ワンちゃん」で有名なダルメシアンはその外見から目立ちやすく、活発な犬種です。

ダルメシアンは賢いため、多種多様な仕事ができます。

そのため、昔から人間にとって良きパートナーだと言われています。

明るく活発な性格ですが、警戒心がやや高い犬種でもあります。

飼い主さんに従順でしつけもしやすいのですが、とても利口ですぐに覚えてしまうため間違ったしつけをすると大変なことになります。

正しい知識を持って対応することが大切です。

ジャーマンシェパードは、非常に聡明であり運動能力も高いため、訓練をすることで、様々な仕事をこなせます。

麻薬探知犬、警察犬、災害救助犬、盲導犬など、数多くの役割を果たす優秀な犬種です。

子犬の時から服従訓練を行うことで主人の命令に従うことを学び、人の良きパートナーとしてそばにいてくれる犬となります。

一方で飼い主側の対応が間違っていると、我がままになったり攻撃性も持っているため問題が起きてしまいます。

家庭犬として飼うためには正しい知識を持って専門家と訓練を行いましょう。

ジャーマンシェパードは、非常に聡明であり運動能力も高いため、訓練をすることで、様々な仕事をこなせます。

麻薬探知犬、警察犬、災害救助犬、盲導犬など、数多くの役割を果たす優秀な犬種です。

子犬の時から服従訓練を行うことで主人の命令に従うことを学び、人の良きパートナーとしてそばにいてくれる犬となります。

一方で飼い主側の対応が間違っていると、我がままになったり攻撃性も持っているため問題が起きてしまいます。

家庭犬として飼うためには正しい知識を持って専門家と訓練を行いましょう。

大型犬を飼っている人はその存在感を好み、またとても優しいということを共通して言うことが多いです。

先に挙げたおすすめの犬種も温厚で優しい性格を持っています。

小さな子どもに対しても優しく接する様子がTVなどで紹介されるとつい微笑んでしまいますよね。

また盲導犬や介助犬などになって活躍する大型犬も多いので、その印象も強いのかも知れません。

なぜ大型犬は優しいと言われるのかを探ってみると、4つの理由が見つかりました。

小型犬や中型犬との違いなども含めて、その理由を説明していきましょう。

大型犬を飼っている人はその存在感を好み、またとても優しいということを共通して言うことが多いです。

先に挙げたおすすめの犬種も温厚で優しい性格を持っています。

小さな子どもに対しても優しく接する様子がTVなどで紹介されるとつい微笑んでしまいますよね。

また盲導犬や介助犬などになって活躍する大型犬も多いので、その印象も強いのかも知れません。

なぜ大型犬は優しいと言われるのかを探ってみると、4つの理由が見つかりました。

小型犬や中型犬との違いなども含めて、その理由を説明していきましょう。

大型犬は賢い印象があります。

犬の賢さランキング上位に挙がっている犬種は、ドーベルマンやレトリバー系などで大型犬が数多くランキングしています。

他の大型犬は警察犬になったり、競技会に出場するなど一般的にも賢さが知られています。

しかし元々の素質だけではなく、その陰には地道にしつけやトレーニングを行って指示を守れるようにした努力があるからこそです。

犬と人間が一緒に努力を重ねることで身につけていく多くのことが「賢い」という評価につながっていることと思います。

大型犬は賢い印象があります。

犬の賢さランキング上位に挙がっている犬種は、ドーベルマンやレトリバー系などで大型犬が数多くランキングしています。

他の大型犬は警察犬になったり、競技会に出場するなど一般的にも賢さが知られています。

しかし元々の素質だけではなく、その陰には地道にしつけやトレーニングを行って指示を守れるようにした努力があるからこそです。

犬と人間が一緒に努力を重ねることで身につけていく多くのことが「賢い」という評価につながっていることと思います。

大型犬は怖くて、散歩などお世話も大変と思っている人も多いでしょう。

でも実際は優しく我慢強い性格で、人のそばにいるのが大好きな犬が多いのです。

小型犬と比べても無駄吠えなどの問題は少ないように思います。

それは大型犬だからこそ飼い主さんたちがしっかりとしつけを行い、マナーを守れるように社会化してきたからでしょう。

人間の声を聞き、従順に指示を守ることで良きパートナーとして寄り添ってくれる存在になることは間違いありません。

大型犬は怖くて、散歩などお世話も大変と思っている人も多いでしょう。

でも実際は優しく我慢強い性格で、人のそばにいるのが大好きな犬が多いのです。

小型犬と比べても無駄吠えなどの問題は少ないように思います。

それは大型犬だからこそ飼い主さんたちがしっかりとしつけを行い、マナーを守れるように社会化してきたからでしょう。

人間の声を聞き、従順に指示を守ることで良きパートナーとして寄り添ってくれる存在になることは間違いありません。  猫を飼っていれば布団の中に来る経験をすることも多いのではないでしょうか。

特に、冬の季節であれば寝る際に布団に入ればどこからともなく猫が現れ、布団に入ることも少なくありません。

猫が布団に入ってくることで飼い主も幸せに感じることができたり、温かさを感じることもできます。

次に、猫がなぜ布団の中に入ってくるのかを詳しく紹介します。

毎回布団の中に入る行動の理由を知りたい人は参考にして、どのような気持ちの表れなのかを理解しましょう。

猫を飼っていれば布団の中に来る経験をすることも多いのではないでしょうか。

特に、冬の季節であれば寝る際に布団に入ればどこからともなく猫が現れ、布団に入ることも少なくありません。

猫が布団に入ってくることで飼い主も幸せに感じることができたり、温かさを感じることもできます。

次に、猫がなぜ布団の中に入ってくるのかを詳しく紹介します。

毎回布団の中に入る行動の理由を知りたい人は参考にして、どのような気持ちの表れなのかを理解しましょう。

猫は布団の中に入る理由の中で圧倒的に多い理由は布団の中が温かいからです。

猫は寒さを感じれば暖かい場所を求めて彷徨い、飼い主の元にたどり着きます。

飼い主の体温で暖をとろうと傍に来て、飼い主が布団に入れば猫も流れ的に布団に入ります。

一度布団の温かさを知れば自然と布団に中に入り込みます。

しかし、飼い主が入っていない布団は冷たく温かさもそこまで感じないため、飼い主が入ると同時に布団に潜り込む場合が多くなっています。

猫は布団の中に入る理由の中で圧倒的に多い理由は布団の中が温かいからです。

猫は寒さを感じれば暖かい場所を求めて彷徨い、飼い主の元にたどり着きます。

飼い主の体温で暖をとろうと傍に来て、飼い主が布団に入れば猫も流れ的に布団に入ります。

一度布団の温かさを知れば自然と布団に中に入り込みます。

しかし、飼い主が入っていない布団は冷たく温かさもそこまで感じないため、飼い主が入ると同時に布団に潜り込む場合が多くなっています。

猫はさまざまな理由から布団の中に入り、飼い主の気持ちも温かくなる猫の行動です。

しかし、猫が布団に入る際に注意しなければならないポイントがあります。

注意点を把握しなければ様々な悪影響が出てしまう可能性があります。

そのため、頻繁に布団に入り込むのであればどのような危険があるのかを知るようにしましょう。

次に、猫が布団に入る際の注意点を紹介します。

毎回寝る際に猫が布団に入ってきている場合は参考にしてください。

猫はさまざまな理由から布団の中に入り、飼い主の気持ちも温かくなる猫の行動です。

しかし、猫が布団に入る際に注意しなければならないポイントがあります。

注意点を把握しなければ様々な悪影響が出てしまう可能性があります。

そのため、頻繁に布団に入り込むのであればどのような危険があるのかを知るようにしましょう。

次に、猫が布団に入る際の注意点を紹介します。

毎回寝る際に猫が布団に入ってきている場合は参考にしてください。

猫と布団に入って寝ることは感染症のリスクや擦り傷を負ってしまうリスクがあります。

飼い主が寝ている時に猫が鼻や口を舐めてしまい、人獣共通感染症になる可能性があります。

人獣共通感染症は若くて体力があれば重症化してしまうリスクは低いですが、子供や高齢者は重症化しやすいです。

また、飼い主が寝返りをした際に猫が驚いて飼い主をひっかいてしまうリスクもあります。

ひっかき傷から感染症になるリスクもあり、普段から爪切りを徹底することで傷を浅くすることができます。

猫と布団に入って寝ることは感染症のリスクや擦り傷を負ってしまうリスクがあります。

飼い主が寝ている時に猫が鼻や口を舐めてしまい、人獣共通感染症になる可能性があります。

人獣共通感染症は若くて体力があれば重症化してしまうリスクは低いですが、子供や高齢者は重症化しやすいです。

また、飼い主が寝返りをした際に猫が驚いて飼い主をひっかいてしまうリスクもあります。

ひっかき傷から感染症になるリスクもあり、普段から爪切りを徹底することで傷を浅くすることができます。

猫と一緒に寝るのであればさまざまな準備をしておくことをおすすめします。

準備をするだけで快適に寝ることができ、怪我などのリスクを下げることができます。

まず、寝る前にブラッシングをすることで毛に付着しているダニやノミを取り除くことができ、布団に付着してしまうことを防ぎます。

また、抜け毛予防の効果も期待できます。

抜け毛は布団に絡みやすく掃除が面倒になりやすいため、毛が付着しにくい素材の布団の選ぶことも重要です。

猫と一緒に寝るのであればさまざまな準備をしておくことをおすすめします。

準備をするだけで快適に寝ることができ、怪我などのリスクを下げることができます。

まず、寝る前にブラッシングをすることで毛に付着しているダニやノミを取り除くことができ、布団に付着してしまうことを防ぎます。

また、抜け毛予防の効果も期待できます。

抜け毛は布団に絡みやすく掃除が面倒になりやすいため、毛が付着しにくい素材の布団の選ぶことも重要です。

猫は布団の中で寝る場合が多いですが、さまざまな布団の場所で寝ます。

寝る位置によって猫の感情が異なることを知っているでしょうか。

そのため、布団でなる際にどこの場所で寝るかを知ることで猫の感情を把握することができ、性格もある程度特定することもできます。

次に、寝る位置がごとの感情の違いを紹介します。

飼い猫は布団のどの場所で寝ているのかを把握してどのような感情を抱いているのか把握してみてはいかがでしょうか。

猫は布団の中で寝る場合が多いですが、さまざまな布団の場所で寝ます。

寝る位置によって猫の感情が異なることを知っているでしょうか。

そのため、布団でなる際にどこの場所で寝るかを知ることで猫の感情を把握することができ、性格もある程度特定することもできます。

次に、寝る位置がごとの感情の違いを紹介します。

飼い猫は布団のどの場所で寝ているのかを把握してどのような感情を抱いているのか把握してみてはいかがでしょうか。

枕の近くで寝る場合は飼い主に対して絶対の信頼を置いている現れです。

また、甘えたい気持ちの表れでもあり、子猫は寝やすい場所でもあります。

猫は子猫時代に母猫や兄弟猫と顔を近づけて寝る傾向があり、安心感を得るためにそのような寝方をしていると考えられています。

枕の近くで寝ることは最も飼い主の顔に近い場所であり、飼い主の傍で安心感を得ている証拠でもあります。

顔が近いため、鼻や口を舐められやすい位置関係でもあります。

枕の近くで寝る場合は飼い主に対して絶対の信頼を置いている現れです。

また、甘えたい気持ちの表れでもあり、子猫は寝やすい場所でもあります。

猫は子猫時代に母猫や兄弟猫と顔を近づけて寝る傾向があり、安心感を得るためにそのような寝方をしていると考えられています。

枕の近くで寝ることは最も飼い主の顔に近い場所であり、飼い主の傍で安心感を得ている証拠でもあります。

顔が近いため、鼻や口を舐められやすい位置関係でもあります。

猫は飼い主が布団に入ると同時に入り込む傾向があります。

猫は布団に入ることには理由があり、さまざまな気持ちの表れでもあります。

多くの理由は布団の中が温かいからであり、寒い冬の季節であれば高い確率で布団の中に入り込みます。

猫が布団に入る場合にはさまざまなことに対して注意する必要があります。

また、猫が布団のどの場所で寝ているかを知ることである程度猫の感情を把握することも可能です。

猫と一緒に寝ることは言葉を介さないコミュニケーションでもあります。

猫は飼い主が布団に入ると同時に入り込む傾向があります。

猫は布団に入ることには理由があり、さまざまな気持ちの表れでもあります。

多くの理由は布団の中が温かいからであり、寒い冬の季節であれば高い確率で布団の中に入り込みます。

猫が布団に入る場合にはさまざまなことに対して注意する必要があります。

また、猫が布団のどの場所で寝ているかを知ることである程度猫の感情を把握することも可能です。

猫と一緒に寝ることは言葉を介さないコミュニケーションでもあります。  猫の柄や模様にはそれぞれ特徴があり、縞模様が一般的な模様であり、よく見かける模様でもあります。

野良猫など雑種の猫は縞模様になりやすく、単色になることは珍しいです。

次に、縞模様にはどのような種類があるのかを詳しく紹介していきます。

同じ模様でもカラーが異なることで印象も大きく変わります。

また、模様によって猫の性格にも影響が現れているとも考えられており、猫を飼う際に一つの判断材料にすることも可能で知っておいて損をすることはありません。

猫の柄や模様にはそれぞれ特徴があり、縞模様が一般的な模様であり、よく見かける模様でもあります。

野良猫など雑種の猫は縞模様になりやすく、単色になることは珍しいです。

次に、縞模様にはどのような種類があるのかを詳しく紹介していきます。

同じ模様でもカラーが異なることで印象も大きく変わります。

また、模様によって猫の性格にも影響が現れているとも考えられており、猫を飼う際に一つの判断材料にすることも可能で知っておいて損をすることはありません。

茶トラは薄いオレンジ色を基調に赤褐色の縞模様が入っている特徴があります。

模様とカラーの効果も相まって可愛らしさが感じられる模様でもあり、子猫であればさらに可愛さが倍増します。

性格は甘えん坊である場合が多い一面もありますが、デリケートな性格でもあり、初めて触れ合う際には慎重に接するようにしましょう。

また、食欲旺盛な一面もあり、肥満体質になりやすいことが特徴的で、適度に運動をさせたり、与えるフードの量には気を付ける必要もあります。

茶トラは薄いオレンジ色を基調に赤褐色の縞模様が入っている特徴があります。

模様とカラーの効果も相まって可愛らしさが感じられる模様でもあり、子猫であればさらに可愛さが倍増します。

性格は甘えん坊である場合が多い一面もありますが、デリケートな性格でもあり、初めて触れ合う際には慎重に接するようにしましょう。

また、食欲旺盛な一面もあり、肥満体質になりやすいことが特徴的で、適度に運動をさせたり、与えるフードの量には気を付ける必要もあります。

単色とは、一つの色しか現れない柄であり、カラーの違いがないため、模様も現れません。

シンプルな柄でもあるため、場合によっては高級感が漂う猫のイメージが持たれやすいです。

そのため、野良猫で単色の猫は珍しい傾向があります。

次に、単色の特徴やどのようなカラーが存在するのかを紹介します。

単色の猫について知りたい人やカラーのバリエーションを知りたい人は参考にしてください。

猫には模様があることが一般的であり、単色のカラーについて知らない人も多いのではないでしょうか。

単色とは、一つの色しか現れない柄であり、カラーの違いがないため、模様も現れません。

シンプルな柄でもあるため、場合によっては高級感が漂う猫のイメージが持たれやすいです。

そのため、野良猫で単色の猫は珍しい傾向があります。

次に、単色の特徴やどのようなカラーが存在するのかを紹介します。

単色の猫について知りたい人やカラーのバリエーションを知りたい人は参考にしてください。

猫には模様があることが一般的であり、単色のカラーについて知らない人も多いのではないでしょうか。

黒猫と聞くとよくないイメージを持たれやすいですが、実際は全く真逆の性格をしています。

全身が黒いとクールなイメージも持たれやすいですが、甘えん坊であったり、人懐っこい性格の場合が多く、飼いやすいメリットがあります。

また、頭が賢い特徴もあり、猫は躾がしにくいですが、黒猫の場合は躾がしやすいです。

穏やかで甘えん坊であり、飼い主以外にも懐きやすいです。

懐きやすい理由は警戒心が低いからであり、黒色は自然界で見つかりにくいことが警戒心を弱めている理由と考えられています。

黒猫と聞くとよくないイメージを持たれやすいですが、実際は全く真逆の性格をしています。

全身が黒いとクールなイメージも持たれやすいですが、甘えん坊であったり、人懐っこい性格の場合が多く、飼いやすいメリットがあります。

また、頭が賢い特徴もあり、猫は躾がしにくいですが、黒猫の場合は躾がしやすいです。

穏やかで甘えん坊であり、飼い主以外にも懐きやすいです。

懐きやすい理由は警戒心が低いからであり、黒色は自然界で見つかりにくいことが警戒心を弱めている理由と考えられています。

二色や三色模様のことをバイカラーやキャリコと呼ぶ場合があります。

名称にあるように、二つのカラーであったり、三つのカラーが模様に入っている猫のことを示しています。

一見上記で紹介した縞模様と混同してしまいやすいですが、バイカラーやキャルコは縞模様ではなく、ランダムでカラーが体の部分ごとで異なる特徴があります。

そのため、色が現れている部分によってはハートの模様になっていたり、眉毛があるような顔になることもあり、可愛さが倍増します。

二色や三色模様のことをバイカラーやキャリコと呼ぶ場合があります。

名称にあるように、二つのカラーであったり、三つのカラーが模様に入っている猫のことを示しています。

一見上記で紹介した縞模様と混同してしまいやすいですが、バイカラーやキャルコは縞模様ではなく、ランダムでカラーが体の部分ごとで異なる特徴があります。

そのため、色が現れている部分によってはハートの模様になっていたり、眉毛があるような顔になることもあり、可愛さが倍増します。

白黒・黒白は名称通り黒色と白色になっている模様のことです。

一見どちらの呼び方でも問題ないと考えてしまいがちですが、厳密に説明すること分けることができます。

それぞれ広い面積を示しているカラーが先に呼ばれるようになっており、体の大半が白色が占めているのであれば白黒であり、逆に黒色の面積が多いのであれば黒白となります。

白黒と黒白では性格にも違いが現れると考えられており、白黒は攻撃的な一面があり、黒白はおとなしい性格の場合が多いです。

白黒・黒白は名称通り黒色と白色になっている模様のことです。

一見どちらの呼び方でも問題ないと考えてしまいがちですが、厳密に説明すること分けることができます。

それぞれ広い面積を示しているカラーが先に呼ばれるようになっており、体の大半が白色が占めているのであれば白黒であり、逆に黒色の面積が多いのであれば黒白となります。

白黒と黒白では性格にも違いが現れると考えられており、白黒は攻撃的な一面があり、黒白はおとなしい性格の場合が多いです。

茶白は茶トラ模様を基調にしてお腹や手足顔の一部分が白色であれば茶トラではなく、茶白模様になります。

茶トラ模様似ていることもあり、性格も茶トラ寄りになっています。

甘えんぼでありながら活発な性格であるため、さまざまな方法で遊んであげるようにしましょう。

また、猫には珍しく、他の猫とも仲良しになりやすい特徴もあり、喧嘩をしにくいです。

そのため、多頭飼いにする際におすすめの模様であり、喧嘩が少なく、多頭飼いしやすいです。

茶白は茶トラ模様を基調にしてお腹や手足顔の一部分が白色であれば茶トラではなく、茶白模様になります。

茶トラ模様似ていることもあり、性格も茶トラ寄りになっています。

甘えんぼでありながら活発な性格であるため、さまざまな方法で遊んであげるようにしましょう。

また、猫には珍しく、他の猫とも仲良しになりやすい特徴もあり、喧嘩をしにくいです。

そのため、多頭飼いにする際におすすめの模様であり、喧嘩が少なく、多頭飼いしやすいです。

猫の柄は上記で紹介したもの以外にも特殊な模様も存在しています。

珍しい柄も多く、純血種などで現れやすくなっています。

次に、上記で紹介した以外の種類の模様について紹介します。

一般的な猫の模様以外に知りたい場合は参考にしてください。

見方によっては可愛らしく見える場合もありますが、どこか間抜けなイメージを持たれてしまうことも少なくありません。

飼い猫が上記で紹介した模様に当てはまらない場合は参考にしてみてはいかがでしょうか。

猫の柄は上記で紹介したもの以外にも特殊な模様も存在しています。

珍しい柄も多く、純血種などで現れやすくなっています。

次に、上記で紹介した以外の種類の模様について紹介します。

一般的な猫の模様以外に知りたい場合は参考にしてください。

見方によっては可愛らしく見える場合もありますが、どこか間抜けなイメージを持たれてしまうことも少なくありません。

飼い猫が上記で紹介した模様に当てはまらない場合は参考にしてみてはいかがでしょうか。

ハチワレは額のカラーは2色に分けられている模様であり、八の字のように色が分けられていることからハチワレと呼ばれています。

一般的に黒白のハチワレが多いですが、最近では他の色のハチワレも存在してます。

性格はカラーによって違い、最も多い黒白のハチワレは生命力が高いと言われてます。

そのため、長生きしやすく、体調を崩しにくいメリットもあります。

初心者に飼いやすい体質であり、猫の飼育に慣れていなくても体調を崩しにくいです。

ハチワレは額のカラーは2色に分けられている模様であり、八の字のように色が分けられていることからハチワレと呼ばれています。

一般的に黒白のハチワレが多いですが、最近では他の色のハチワレも存在してます。

性格はカラーによって違い、最も多い黒白のハチワレは生命力が高いと言われてます。

そのため、長生きしやすく、体調を崩しにくいメリットもあります。

初心者に飼いやすい体質であり、猫の飼育に慣れていなくても体調を崩しにくいです。

猫の柄や模様によって性格に影響があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

上記ではそれぞれの模様の説明とともに性格の特徴も紹介してあるように、少なからず模様によって性格もある程度決まってきます。

しかし、必ずしも模様の特徴にあるような性格になるわけではなく、目安程度と考えておくことが無難です。

猫の柄や模様は元々はキジトラしか存在しておらず、そのほかの模様は後天的に表れた柄と言えます。

キジトラのように元々あった模様のことを野性的と呼び、人の手が加えられてできた模様のことをペット的とも呼ばれています。

後天性の模様の場合は狩猟本能が薄くなっている場合が多く、性格にも影響されていると考えられています。

そのため、人為的に違う種類を掛け合わせて生まれた猫の場合はそれぞれ元となった種類の性格が掛け合わされているため、新しい性格の猫が誕生しています。

猫の柄や模様によって性格に影響があるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

上記ではそれぞれの模様の説明とともに性格の特徴も紹介してあるように、少なからず模様によって性格もある程度決まってきます。

しかし、必ずしも模様の特徴にあるような性格になるわけではなく、目安程度と考えておくことが無難です。

猫の柄や模様は元々はキジトラしか存在しておらず、そのほかの模様は後天的に表れた柄と言えます。

キジトラのように元々あった模様のことを野性的と呼び、人の手が加えられてできた模様のことをペット的とも呼ばれています。

後天性の模様の場合は狩猟本能が薄くなっている場合が多く、性格にも影響されていると考えられています。

そのため、人為的に違う種類を掛け合わせて生まれた猫の場合はそれぞれ元となった種類の性格が掛け合わされているため、新しい性格の猫が誕生しています。

猫の柄や模様は複雑な遺伝子と歴史から生まれたと考えられています。

白猫の中にも縞模様の遺伝子が隠れている場合が多く、目で確認することはできません。

しかし、子供が生まれると隠れた縞模様の遺伝子が現れることもあり、そこから縞模様の遺伝子が濃くなることで今度は縞模様の子猫が生まれる傾向が強くなります。

また、人が猫を飼うようになったこともさまざまな模様や色の猫が増えた理由と考えられています。

自然の中で生活するためにはいかに外敵に発見されないかが重要になり、その際に色は重要な要素となります。

当初の猫は保護色が一般的でしたが、人は飼うようになってからは外敵への警戒心が薄まることで保護色以外の色も徐々に増えていき、現在のようにさまざまなカラーの猫が誕生しています。

猫の柄や模様は複雑な遺伝子と歴史から生まれたと考えられています。

白猫の中にも縞模様の遺伝子が隠れている場合が多く、目で確認することはできません。

しかし、子供が生まれると隠れた縞模様の遺伝子が現れることもあり、そこから縞模様の遺伝子が濃くなることで今度は縞模様の子猫が生まれる傾向が強くなります。

また、人が猫を飼うようになったこともさまざまな模様や色の猫が増えた理由と考えられています。

自然の中で生活するためにはいかに外敵に発見されないかが重要になり、その際に色は重要な要素となります。

当初の猫は保護色が一般的でしたが、人は飼うようになってからは外敵への警戒心が薄まることで保護色以外の色も徐々に増えていき、現在のようにさまざまなカラーの猫が誕生しています。

猫にはさまざまな柄や模様が存在しています。

柄や模様によって名称が異なり、性格にも影響があると言われています。

現在では単色や縞模様など当たり前のように存在していますが、元々はキジトラ模様だけでありり、遺伝や長い年月をかけて変化した部分が大きいです。

猫を飼う際に模様は可愛さの要素としてみるだけの場合が多いですが、模様や柄は性格にも影響されることもあるため、模様の名前と現れやすい性格の特徴も把握しておくことおすすめします。

猫にはさまざまな柄や模様が存在しています。

柄や模様によって名称が異なり、性格にも影響があると言われています。

現在では単色や縞模様など当たり前のように存在していますが、元々はキジトラ模様だけでありり、遺伝や長い年月をかけて変化した部分が大きいです。

猫を飼う際に模様は可愛さの要素としてみるだけの場合が多いですが、模様や柄は性格にも影響されることもあるため、模様の名前と現れやすい性格の特徴も把握しておくことおすすめします。  キウイはビタミンC、ビタミンE、食物繊維、カリウムなどが豊富な果物で栄養価が高い果物です。

キウイの中に含まれている「アクチニジン」という酵素は、タンパク質の分解作用があるので、食物繊維を含め、胃腸の働きや消化吸収を良くする働きがあります。

キウイは私たち人間だけでなく猫も食べることができ、胃腸の働きや消化吸収の働きを良くする効果があります。

また、キウイに含まれるビタミンCとビタミンEは免疫力を上げますし、水分量が多いので水を飲むのが苦手な猫や暑い季節の熱中症対策にも良いと言えます。

とはいえ、キウイは体を冷やす性質があるので、下痢になりやすい猫には控える方がよいでしょう。

キウイは、猫にとって有害な成分は含まれていません。

ですので大量でなければ食べさせるのは問題ありません。

しかし、基本的にキウイは、人間向けの食べ物です。

酸味が強いキウイが苦手な猫もいますので、無理に与える必要はありません。

キウイはビタミンC、ビタミンE、食物繊維、カリウムなどが豊富な果物で栄養価が高い果物です。

キウイの中に含まれている「アクチニジン」という酵素は、タンパク質の分解作用があるので、食物繊維を含め、胃腸の働きや消化吸収を良くする働きがあります。

キウイは私たち人間だけでなく猫も食べることができ、胃腸の働きや消化吸収の働きを良くする効果があります。

また、キウイに含まれるビタミンCとビタミンEは免疫力を上げますし、水分量が多いので水を飲むのが苦手な猫や暑い季節の熱中症対策にも良いと言えます。

とはいえ、キウイは体を冷やす性質があるので、下痢になりやすい猫には控える方がよいでしょう。

キウイは、猫にとって有害な成分は含まれていません。

ですので大量でなければ食べさせるのは問題ありません。

しかし、基本的にキウイは、人間向けの食べ物です。

酸味が強いキウイが苦手な猫もいますので、無理に与える必要はありません。

猫にキウイを与えることは問題ないことはお分かりいただけたかと思います。

しかし、与える頻度や与え方もとても注意が必要です。

キウイを好んで食べる猫であっても、与えすぎには注意が必要です。

キウイは猫にとって有害な食べ物ではありませんが、食べる頻度や量が多すぎると胃腸障害が出たり、肥満の原因になってしまうことも。

また、キウイの皮を与えてしまうと消化不良で嘔吐や下痢になる可能性もあります。

大切な猫が安全に食べることができるよう与える頻度や与え方についてみていきましょう。

猫にキウイを与えることは問題ないことはお分かりいただけたかと思います。

しかし、与える頻度や与え方もとても注意が必要です。

キウイを好んで食べる猫であっても、与えすぎには注意が必要です。

キウイは猫にとって有害な食べ物ではありませんが、食べる頻度や量が多すぎると胃腸障害が出たり、肥満の原因になってしまうことも。

また、キウイの皮を与えてしまうと消化不良で嘔吐や下痢になる可能性もあります。

大切な猫が安全に食べることができるよう与える頻度や与え方についてみていきましょう。

猫にキウイを与える場合は、皮をむいたキウイの実を少量なら与えても問題ないと言えます。

猫にキウイを与える場合、皮をむいて実の部分を与えるのが一般的です。

先ほどもご説明したように、アレルギー反応を起こさないよう注意をしなければいけないので、少量ずつ与えるようにしましょう。

猫にキウイを与えるときは、必ず皮をしっかりむいて、少量であれば与えても問題ないでしょう。

キウイの皮は農薬が残っていることもありますし、皮は消化に良くないため、きちんと皮をむいてから与えることが重要です。

間違って皮を食べてしまうと、胃や腸に残って、嘔吐や下痢の原因になることもあります。

猫にキウイを与える場合は、皮をむいたキウイの実を少量なら与えても問題ないと言えます。

猫にキウイを与える場合、皮をむいて実の部分を与えるのが一般的です。

先ほどもご説明したように、アレルギー反応を起こさないよう注意をしなければいけないので、少量ずつ与えるようにしましょう。

猫にキウイを与えるときは、必ず皮をしっかりむいて、少量であれば与えても問題ないでしょう。

キウイの皮は農薬が残っていることもありますし、皮は消化に良くないため、きちんと皮をむいてから与えることが重要です。

間違って皮を食べてしまうと、胃や腸に残って、嘔吐や下痢の原因になることもあります。

猫はキウイを大変好むのですが、それにはきちんとした理由があります。

なぜならキウイは、猫が大好きなマタタビの仲間だからです。

マタタビには「マタタビラクトン」という成分が含まれています。

このマタタビラクトンがフェロモンを感じる器官を通じて興奮させると言われています。

マタタビを嗅いで反応した猫は、走り回る・攻撃的になる・よだれを垂らす・眠くなるなど様々です。

ただし、キウイの場合、マタタビラクトンは木の根っこや葉っぱに含まれているため、キウイ自体に含まれるマタタビラクトンは微量で中毒性が低いです。

そのため、キウイを食べて反応する猫もいれば、反応しない猫もいます。

しかし虚勢前のオス猫は、過剰に反応することがあるので注意が必要です。

猫はキウイを大変好むのですが、それにはきちんとした理由があります。

なぜならキウイは、猫が大好きなマタタビの仲間だからです。

マタタビには「マタタビラクトン」という成分が含まれています。

このマタタビラクトンがフェロモンを感じる器官を通じて興奮させると言われています。

マタタビを嗅いで反応した猫は、走り回る・攻撃的になる・よだれを垂らす・眠くなるなど様々です。

ただし、キウイの場合、マタタビラクトンは木の根っこや葉っぱに含まれているため、キウイ自体に含まれるマタタビラクトンは微量で中毒性が低いです。

そのため、キウイを食べて反応する猫もいれば、反応しない猫もいます。

しかし虚勢前のオス猫は、過剰に反応することがあるので注意が必要です。

いかがでしたでしょうか?

キウイは猫にとって有害な食べ物ではないということがお分かりいただけたかと思います。

キウイでメロメロになってしまう猫は、キウイの枝や葉っぱに含まれるマタタビラクトンの影響であったということですね。

しかしマタタビ効果とは別に、キウイが好きな猫とそうでない猫がそれぞれいます。

キウイが大好きな猫には、喜ぶ姿が見たくてたくさん与えたくなるかもしれませんが、与え過ぎやキウイの皮は猫の体に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

愛猫が安全にキウイを食べてもらうために、飼い主さんが与え方について意識することが大切ですね。

いかがでしたでしょうか?

キウイは猫にとって有害な食べ物ではないということがお分かりいただけたかと思います。

キウイでメロメロになってしまう猫は、キウイの枝や葉っぱに含まれるマタタビラクトンの影響であったということですね。

しかしマタタビ効果とは別に、キウイが好きな猫とそうでない猫がそれぞれいます。

キウイが大好きな猫には、喜ぶ姿が見たくてたくさん与えたくなるかもしれませんが、与え過ぎやキウイの皮は猫の体に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

愛猫が安全にキウイを食べてもらうために、飼い主さんが与え方について意識することが大切ですね。  猫は前歯がなくても大丈夫なのか不安になる飼い主もいるのではないでしょうか。

猫の前歯が獲物を捕獲する際や骨から肉をとる際に使用される歯であり、野生の猫であれば重要な役割を果たしていますが、ペットとして飼われている猫の場合はそこまで必要ではありません。

ペットとして飼われている猫は専用のフードが与えられる場合が多く、前歯を使う機会もありません。

そのため、前歯がなくても食事に支障が出てしまうことはなく、健康を損ねてしまうこともありません。

猫は前歯がなくても大丈夫なのか不安になる飼い主もいるのではないでしょうか。

猫の前歯が獲物を捕獲する際や骨から肉をとる際に使用される歯であり、野生の猫であれば重要な役割を果たしていますが、ペットとして飼われている猫の場合はそこまで必要ではありません。

ペットとして飼われている猫は専用のフードが与えられる場合が多く、前歯を使う機会もありません。

そのため、前歯がなくても食事に支障が出てしまうことはなく、健康を損ねてしまうこともありません。

正常であれば猫の前歯がなくなることはありませんが、さまざまな理由から前歯がなくなってしまうこともあります。

原因によっては治療をする必要もあるため、なぜ前歯がなくなってしまったのかを知ることも大切です。

次に、猫の前歯がなくなる原因について詳しく紹介します。

なぜ飼い猫の前歯がなくなってしまったのかを知りたい人は参考にしてください。

前歯がなくなってしまっても食事に影響が出ることはないため、そこまで焦る必要がありません。

正常であれば猫の前歯がなくなることはありませんが、さまざまな理由から前歯がなくなってしまうこともあります。

原因によっては治療をする必要もあるため、なぜ前歯がなくなってしまったのかを知ることも大切です。

次に、猫の前歯がなくなる原因について詳しく紹介します。

なぜ飼い猫の前歯がなくなってしまったのかを知りたい人は参考にしてください。

前歯がなくなってしまっても食事に影響が出ることはないため、そこまで焦る必要がありません。

破歯細胞性吸収病巣とは、乳歯をとかす役割の破歯細胞が暴走してしまうことです。

正常であれば永久歯が生える際に邪魔になる乳歯が抜けるようにしますが、何かしらの原因で暴走してしまい永久歯まで抜けてしまいます。

歯の病気ではありますが、歯が汚れていることが原因ではないため、日ごろのケアを行っていても発症する可能性があります。

歯が抜けてから破歯細胞吸収病巣であることに気づくことも少なくなく、異常に気付きにくい病気でもあります。

破歯細胞性吸収病巣とは、乳歯をとかす役割の破歯細胞が暴走してしまうことです。

正常であれば永久歯が生える際に邪魔になる乳歯が抜けるようにしますが、何かしらの原因で暴走してしまい永久歯まで抜けてしまいます。

歯の病気ではありますが、歯が汚れていることが原因ではないため、日ごろのケアを行っていても発症する可能性があります。

歯が抜けてから破歯細胞吸収病巣であることに気づくことも少なくなく、異常に気付きにくい病気でもあります。

口内炎は歯石や歯垢が溜まると発生しやすい特徴があります。

また、細菌や感染によって口内炎になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

口内炎が原因で歯が抜けてしまうことまで考える飼い主は少なく、気づいたら抜けてしまっていることも珍しくありません。

日ごろから歯のケアを行っていないと口内炎になっていることに気づくこともできないため、後手後手になりやすいです。

一般的な口内炎であれば数日で治る場合が多いですが、長期間口内炎が治らない場合は注意しましょう。

口内炎は歯石や歯垢が溜まると発生しやすい特徴があります。

また、細菌や感染によって口内炎になってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

口内炎が原因で歯が抜けてしまうことまで考える飼い主は少なく、気づいたら抜けてしまっていることも珍しくありません。

日ごろから歯のケアを行っていないと口内炎になっていることに気づくこともできないため、後手後手になりやすいです。

一般的な口内炎であれば数日で治る場合が多いですが、長期間口内炎が治らない場合は注意しましょう。

猫の歯も人の歯と同じように生え変わることを知っているでしょうか。

乳歯があるように永久歯に生え変わるようになり、永久歯になればその後新しい歯が生えてくることはありません。

次に、猫の歯の生え変わりについて詳しく紹介します。

猫の歯が生え変わっていることに気づいていない飼い主も多いため、生え変わる時期などを把握しておくようにしましょう。

特に、生え変わることを知らなくても問題ありませんが、知っておいて損をすることはありません。

猫の歯も人の歯と同じように生え変わることを知っているでしょうか。

乳歯があるように永久歯に生え変わるようになり、永久歯になればその後新しい歯が生えてくることはありません。

次に、猫の歯の生え変わりについて詳しく紹介します。

猫の歯が生え変わっていることに気づいていない飼い主も多いため、生え変わる時期などを把握しておくようにしましょう。

特に、生え変わることを知らなくても問題ありませんが、知っておいて損をすることはありません。

猫の歯は生え変わりますが、上記でも紹介したように気づきにくく、飼い主でもいつ生え変わったのかわからない場合が多いです。

人の場合は乳歯が抜けてから永久歯が生えてくるまでにある程度の期間があり、その間は穴があいた状態になります。

しかし、猫の場合はすぐに永久歯が生えてくるため、気づきにくくなっています。

歯の生え変わりに気付きにくいことで猫の歯も生え変わることを知らない人が多い理由です。

歯の生え変わるタイミングであれば生え変わっているか確認してみてはいかがでしょうか。

猫の歯は生え変わりますが、上記でも紹介したように気づきにくく、飼い主でもいつ生え変わったのかわからない場合が多いです。

人の場合は乳歯が抜けてから永久歯が生えてくるまでにある程度の期間があり、その間は穴があいた状態になります。

しかし、猫の場合はすぐに永久歯が生えてくるため、気づきにくくなっています。

歯の生え変わりに気付きにくいことで猫の歯も生え変わることを知らない人が多い理由です。

歯の生え変わるタイミングであれば生え変わっているか確認してみてはいかがでしょうか。

猫の前歯はなくても食事をすることが可能であるため、抜けても問題ありませんが、そのほかの歯がなくなることは食事に支障が出てしまう可能性があります。

病気が原因の場合は、前歯だけではなく、そのほかの歯も抜けてしまう原因になるため、治療を開始するようにしましょう。

人のように入れ歯などはないため、全ての歯が抜けてしまうことは健康状態を著しく低下させてしまう原因にもなってしまいます。

日ごろから歯のケアを行うことで歯や口内の異常にに気づきやすくなり、歯が抜けてしまうことを防ぎます。

猫の前歯はなくても食事をすることが可能であるため、抜けても問題ありませんが、そのほかの歯がなくなることは食事に支障が出てしまう可能性があります。

病気が原因の場合は、前歯だけではなく、そのほかの歯も抜けてしまう原因になるため、治療を開始するようにしましょう。

人のように入れ歯などはないため、全ての歯が抜けてしまうことは健康状態を著しく低下させてしまう原因にもなってしまいます。

日ごろから歯のケアを行うことで歯や口内の異常にに気づきやすくなり、歯が抜けてしまうことを防ぎます。  猫を飼いたくても飼えない人に癒しを与えてくれる猫カフェでは、数匹の猫がそれぞれのお気に入りのスペースで過ごしています。

そののどかな様子は和やかな気持ちにさせてくれ、嫌な事があった時でも心を落ち着かせてくれます。

猫同士にも相性がありいつも行動を一緒にしている場合や、単独で気ままに過ごしている猫もいます。

そんな光景のなかにお互いのおしりの匂いを嗅ぐ事がありますが、この行動にはどんな意味が隠されているのかを調べて見ました。

猫を飼いたくても飼えない人に癒しを与えてくれる猫カフェでは、数匹の猫がそれぞれのお気に入りのスペースで過ごしています。

そののどかな様子は和やかな気持ちにさせてくれ、嫌な事があった時でも心を落ち着かせてくれます。

猫同士にも相性がありいつも行動を一緒にしている場合や、単独で気ままに過ごしている猫もいます。

そんな光景のなかにお互いのおしりの匂いを嗅ぐ事がありますが、この行動にはどんな意味が隠されているのかを調べて見ました。

猫は信頼できる相手でなければおしりの匂いを嗅がせる事はなく、挨拶やコミュニケーションの一種とも言えます。

嫌がらずに自分のおしりの匂いを嗅がせるのは、その相手を強く信頼している証拠でもあります。

見知らぬ猫や悪い猫に対しては、自分が不利になってしまう為おしりの匂いを嗅がせる事はありません。

仲良く過ごしている猫同士でも、その日の気分などで怒ってしまう場合や猫パンチをする時もあります。