猫用首輪の人気おしゃれブランド10選

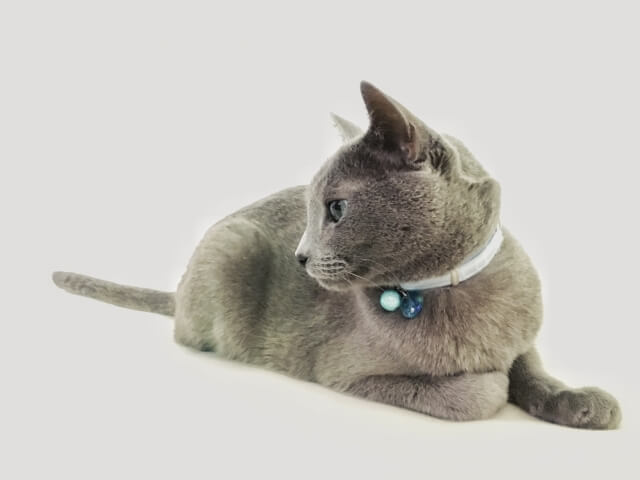

飼育下の犬は基本的に首輪をしているイメージがですが、猫の首輪の需要も高まっています。

庭や屋外で放し飼いをしている家庭や室内飼いの猫が不意に飛び出してしまったときに、見つかる可能性が確実に上がります。

猫の首輪は柄や模様だけではなく機能的にも様々な種類があります。

飼い主の住所や連絡先などが記載できるものや、ノミ・ダニ予防のための首輪も販売されています。

今回は、猫用首輪の人気おしゃれブランドを厳選して10種集めました。

特に近年では急に災害が起こったりと、何がいつどこで起こるかが全く予想がつかないです。

また愛猫が迷った時でも見つける手段の一つとなるので、いざという時のためにも用意しておくことが大切です。

※画像はイメージです。

飼育下の犬は基本的に首輪をしているイメージがですが、猫の首輪の需要も高まっています。

庭や屋外で放し飼いをしている家庭や室内飼いの猫が不意に飛び出してしまったときに、見つかる可能性が確実に上がります。

猫の首輪は柄や模様だけではなく機能的にも様々な種類があります。

飼い主の住所や連絡先などが記載できるものや、ノミ・ダニ予防のための首輪も販売されています。

今回は、猫用首輪の人気おしゃれブランドを厳選して10種集めました。

特に近年では急に災害が起こったりと、何がいつどこで起こるかが全く予想がつかないです。

また愛猫が迷った時でも見つける手段の一つとなるので、いざという時のためにも用意しておくことが大切です。

※画像はイメージです。

Les Matins Coquins

Les Matins Coquins(レ・マタン・コカン)は、フランス織物産業の中心地サンテティエンヌで設立され、織物とデザインを専門とする老舗フランス企業「テクニサングル社」が手がける首輪やリードのブランドです。

100%フランス自社工場でデザインから製作まで行っている数少ない高品質首輪とリードです。

芸能人の仲間由紀恵さん主演のTVドラマ「ゴーストママ捜査線」でも使用された人気ブランドで、日本でも注目されています。

CONOHA

CONOHAというブランドはWEBのみで購入することができる猫のための首輪専門店です。

ひとつひとつハンドメイドで作られており、リクエストに応じて優先的に作成してもらえます。

CONOHAの首輪の特徴は主に三つです。

①柔らかくて猫の首にやさしい作り

猫の首輪は100円均一でも販売されていて簡単に手に入りますが、余り安価なは首輪の内面が固い素材だったりナイロン素材でできているものが多いです。

常に首につけていると首輪はげができてしまう子もいます。

CONOHAの首輪は摩擦が少ない、猫にやさしい柔らかくて肉厚な上質素材で作られています。

②シンプルデザインからおしゃれな柄と種類豊富

デザインに関しては飼い主さんの楽しみの部分です。

飼い猫の毛の色や模様、名前や飼い主の好みのかわいいデザインを選びたいですよね。

CONOHAの首輪は無地や単色のシンプルなものから、花柄、和柄やタータンチェックのおしゃれなデザインまで豊富な種類から選ぶことができます。

③安心安全なセーフティバックルを使用

猫は毛づくろいをするときに首輪がついている部分も後ろ足で激しく掻いたりします。

また、屋外でも室内でも走り回っている時に何かに首輪が引っかかってしまう可能性も高いです。

そんなときに首がしまらないよう、CONOHAの首輪には力が加わると外れるセーフティーバックルを使用しています。

首輪を選ぶときは柄や模様だけではなく、サイズやバックルの機能も確認しましょう。

TOPWAN

TOPWANは愛犬・愛猫は大切な家族だから、いつまでも元気でいて欲しい、という理念を掲げています。

企画制作するグッズにもその思いが込められています。

国内生産で金具も国産ですので安心して使用できます。

好みの色や長さでオーダーが可能ですので、猫の種類や年齢によってぴったりの首輪を購入することができます。

中でも一番人気は「TOPWANオリジナル迷子札刺繍首輪」です。

刺繍なので文字が取れたり消えたりせず、水に濡れても乾きやすく衛生的です。

擦れにも強く、軽量化されているので猫にも負担が少ないのが特徴です。

刺繍の内容はペットの名前や連絡先、飾り刺繍など自由に入れることができ、オリジナルの首輪が作れます。

TOPWANは愛犬・愛猫は大切な家族だから、いつまでも元気でいて欲しい、という理念を掲げています。

企画制作するグッズにもその思いが込められています。

国内生産で金具も国産ですので安心して使用できます。

好みの色や長さでオーダーが可能ですので、猫の種類や年齢によってぴったりの首輪を購入することができます。

中でも一番人気は「TOPWANオリジナル迷子札刺繍首輪」です。

刺繍なので文字が取れたり消えたりせず、水に濡れても乾きやすく衛生的です。

擦れにも強く、軽量化されているので猫にも負担が少ないのが特徴です。

刺繍の内容はペットの名前や連絡先、飾り刺繍など自由に入れることができ、オリジナルの首輪が作れます。

iCat

iCatは株式会社ゼフィールが立ち上げたオリジナルブランドです。

国内の自社工場で製作するオリジナル商品を中心に、安心・安全が一番に考えられた商品が並ぶ通販サイトです。

猫首輪だけではなく、猫用つめとぎや猫用トイレ等も販売されています。

首輪はほとんどが国産で、富山県の縫製工場にて1つ1つ丁寧に作られています。

布製の猫用首輪がデザイン豊富に揃っており、どれも軽くて優しい使い心地になっています。

布製カラー類は子猫や老猫にも負担が少ないのが特徴です。

iCatの首輪は種類が豊富で、

①カジュアルカラー

②ラブリーカラー

③和柄カラー

④デザインカラー

⑤キティカラー

があります。

ぽぽねこ

ぽぽねこは猫と飼い主にとって優しい商品を提供する「猫ファースト」という理念を掲げている猫用首輪ブランドです。

ぽぽねこの猫首輪はとてもやわらかくて軽いのが特徴です。

猫ちゃんの性質を研究し、安全性能にもこだわっています。

猫首輪は猫が常に装着しているものですので、猫にとってストレスにならないことが重要です。

かわいいデザインというだけではなく、軽さを重視したシンプルな設計が人気の理由の一つです。

また、ぽぽねこの猫首輪は留め具も厳選されたものが使われており、強い力が加わったときには外れるセーフティー・アジャスターになっています。

ぽぽねこの猫首輪はすべて自社工房で仕上げられています。

最終工程や検品を自社で行い、高い品質が維持されいます。

カビや菌、汚れなどが付着しないような衛生管理にも気を配っており、製作過程の衛生面にも徹底しています。

ぽぽねこは猫と飼い主にとって優しい商品を提供する「猫ファースト」という理念を掲げている猫用首輪ブランドです。

ぽぽねこの猫首輪はとてもやわらかくて軽いのが特徴です。

猫ちゃんの性質を研究し、安全性能にもこだわっています。

猫首輪は猫が常に装着しているものですので、猫にとってストレスにならないことが重要です。

かわいいデザインというだけではなく、軽さを重視したシンプルな設計が人気の理由の一つです。

また、ぽぽねこの猫首輪は留め具も厳選されたものが使われており、強い力が加わったときには外れるセーフティー・アジャスターになっています。

ぽぽねこの猫首輪はすべて自社工房で仕上げられています。

最終工程や検品を自社で行い、高い品質が維持されいます。

カビや菌、汚れなどが付着しないような衛生管理にも気を配っており、製作過程の衛生面にも徹底しています。

necono

neconoは「人間の気持ち」も「猫の気持ち」も大切にする、という理念を掲げているブランドです。

neconoの猫グッズはおしゃれなハンドメイド作品で、インテリアとしても活用できます。

数ある商品の中で一番感想の評価が多いものが「着けているのを忘れる首輪」です。

今までの首輪がなかなかフィットしなかったという猫ちゃんでも付け心地を第一に考えたこの商品がおすすめとなっています。

猫のどんな動きにもフィットするストレッチ素材を使用しており、赤ちゃんや老猫でもストレスを感じにくい重さわずか2gの超軽量型首輪です。

アジャスターは引っかかると外れるセーフティーアジャスターがついていて屋外でも室内でも安心です。

カラーは5色展開ですので、飼い主の好みや猫の毛や目の色に合わせて選んであげましょう。

サイズは飼い主自身で簡単に調節することができます。

首輪と同じ色のシンプルなリボンがついており、鈴がついたものも販売されています。

ペティオ

ペティオは、ペットの快適な生活を支える商品を開発・展開しているブランドです。

首輪の他にもフードやおもちゃなどを数多く販売しています。

姫路工場では、品質マネジメントシステム規格・ISO9001:2008、環境マネジメントシステム規格・ISO14001:2004 を認証取得しており、食品工場にも匹敵する衛生状態が保たれています。

製造過程は最新のオートメーションと、必要に応じて手作業を行っており、より安全な製品を生産しています。

海外にあるパートナー工場でも、同様の基準で品質管理をしています。

ペティオは、ペットの快適な生活を支える商品を開発・展開しているブランドです。

首輪の他にもフードやおもちゃなどを数多く販売しています。

姫路工場では、品質マネジメントシステム規格・ISO9001:2008、環境マネジメントシステム規格・ISO14001:2004 を認証取得しており、食品工場にも匹敵する衛生状態が保たれています。

製造過程は最新のオートメーションと、必要に応じて手作業を行っており、より安全な製品を生産しています。

海外にあるパートナー工場でも、同様の基準で品質管理をしています。

猫用品の専門店 ゴロにゃん

猫用品の専門店ゴロにゃんは「猫と一緒に楽しく元気に暮らす」という理念を掲げているブランドで、おしゃれで楽しい猫用首輪・猫用品・猫服・猫雑貨などを販売しているオンライン通販サイトです。

「猫用品の専門店 ゴロにゃん」のオリジナル首輪のテーマは「やさしい」「おしゃれ」「安心」がうたわれています。

猫首輪の特徴は、

①鈴なし

②安心安全設計のバックル

③抗菌防臭加工

④おしゃれ

の4点です。

首輪の種類はデイリー猫首輪、おしゃれ猫首輪、ちょこえり猫首輪に分けられています。

愛猫の性格や飼育環境、使用用途により、お気に入りの首輪を選びましょう。

ビーグラッドストア ネコ

ビーグラッドストアネコ(be-glad store ねこ)は、猫への想いを思いきり『楽しむ』ことをコンセプトにしているブランドで、猫への気持ちが溢れているもの、猫の可愛らしさを実感できるものが販売されています。

ビーグラッドストア ネコでは、商品の販売にあたって、オリジナルの「猫との時間が嬉しくなる商品をお届けする4つのチェック(beglad 4 Check)」を行っています。

ビーグラッドストアネコ(be-glad store ねこ)は、猫への想いを思いきり『楽しむ』ことをコンセプトにしているブランドで、猫への気持ちが溢れているもの、猫の可愛らしさを実感できるものが販売されています。

ビーグラッドストア ネコでは、商品の販売にあたって、オリジナルの「猫との時間が嬉しくなる商品をお届けする4つのチェック(beglad 4 Check)」を行っています。

①こんなものがあったらいいな・・に応える(希少)

②気持ちよく使える?(安心・高品質)

③ずっと、長くつかえる?(シンプル、便利)

④猫との時間が「ふっ」とうれしくなる+αがある?(+αの喜び)

首輪の種類は名前を入れられるものや、安全バックルを使用したものなどが販売されています。

猫雑貨 招福

猫雑貨 招福は、オリジナルの首輪をハンドメイドで製作しており、飼い主も猫も一緒になって喜べる製品作りを第一に掲げているブランドです。

Yahoo!ショッピング、楽天、Amazon経由で購入することができます。

商品の特徴は大きく分けて三つあります。

① 日本製の肌触りが良い生地を使用しており、猫に優しいものを厳選して作られている

② 鈴や飾りパーツは猫のストレスにならないよう、より軽量なものを選び負担軽減

③ 試作を重ね、店主自身が飼育している猫で試用してから商品化

飼い主も猫も喜ぶような製品をひとつひとつ丁寧に作成されています。

首輪の種類には、ベルトタイプ、シュシュタイプ、エリタイプ、リボン・バンダナ・ベルトセット、バンダナ・ベルトセット、リボン・ベルトセット、シュシュリボンタイプなどがあります。

猫用首輪ブランドのおすすめ商品10選

ここからは猫用首輪ブランドの中からおすすめの商品を厳選して10種紹介します。

多くの種類がある猫首輪を選ぶのは飼い主の楽しみのひとつでもあります。

しかし、どれが良いのかわからず悩んでしまいますよね。

ここで紹介するおすすめ商品は機能やデザインなど人気な商品ですので、どれにすれば良いかわからない人は参考にしてみてください。

※画像はイメージです。

ここからは猫用首輪ブランドの中からおすすめの商品を厳選して10種紹介します。

多くの種類がある猫首輪を選ぶのは飼い主の楽しみのひとつでもあります。

しかし、どれが良いのかわからず悩んでしまいますよね。

ここで紹介するおすすめ商品は機能やデザインなど人気な商品ですので、どれにすれば良いかわからない人は参考にしてみてください。

※画像はイメージです。

Les Matins Coquins/猫用首輪 XS レオパード グレー

フランス発のパリジェンヌ御用達高級カラー&リード「レ・マタン・コカン」の猫首輪です。

人気のあるレオパード柄を細めの首輪にあしらい、上品かつ可愛らしい商品です。

サイズは、首回り約15cm~22cm、幅10mm、重量 : 約12gです。

素材はナイロンで、フランスで製造されています。

また、引っ掛かりの事故防止にセーフティーバックルが使用されています。

色はピンクとベージュのものも販売されています。

TOPWAN/刺繍ネーム猫首輪 Sサイズ

縦糸が赤紫、横糸が青紫で織られています。

無地なので一見シンプルですが、深みのある色合いをしており、高級感があるTOPWAの猫首輪です。

一定の力が加わると外れるセーフティバックルが使われていますので外猫でも室内猫でも安心して使用できる安全な商品です。

裏地は猫に優しいやわらか素材で、着けっぱなしでも首元の毛がハゲてしまう心配がありません。

この首輪にはオプションとして+165円(税込)でゴールドの鈴をつけることができます。

かわいいチャームも別途購入可能です。

縦糸が赤紫、横糸が青紫で織られています。

無地なので一見シンプルですが、深みのある色合いをしており、高級感があるTOPWAの猫首輪です。

一定の力が加わると外れるセーフティバックルが使われていますので外猫でも室内猫でも安心して使用できる安全な商品です。

裏地は猫に優しいやわらか素材で、着けっぱなしでも首元の毛がハゲてしまう心配がありません。

この首輪にはオプションとして+165円(税込)でゴールドの鈴をつけることができます。

かわいいチャームも別途購入可能です。

iCat/カジュアルカラー 和柄 しだれ桜

猫ちゃんのための首輪で人気がある和柄の中から女の子猫に人気があるしだれ桜模様です。

人の着物にも使用されている美しいしだれ桜模様が描かれた優しいちりめん生地を使用しています。

黒地カラーは、黒色と灰色の地色に黄土色・赤色・灰色・白で桜の柄が描かれており、赤地カラーは赤色と桃色の地色に鴬色・藍色・桃色・白の模様になっています。

軽くて柔らかい素材ですので、猫ちゃんに負担やストレスが少なく、中芯も使用されていません。

ちりめん生地には薄手の芯地が張り付けてあります。

重量は8g前後で軽量ですが丈夫です。

Dカンに小さな鈴が1つついており、耳のストレスにもなりにくいよう配慮されています。

上品でキレイな大人っぽい雰囲気が人気の猫首輪です。

necono/Luce Bell マウスグレー

ネコとヒトの気持ちのどちらも大切にした商品を提供するneconoの猫首輪です。

タイで手作りされた純度95%以上の上質な銀素材の小さな魚モチーフの鈴がついています。

うるさすぎないやさしく澄んだ音色がします。

着け心地がよくどんな動きにもフィットするストレッチ素材となっています。

留め具は強い力が加わると外れるABS樹脂製の安全バックルです。

サイズは10~30cmまで対応しており、猫の首の長さに合わせてカットし、紐端を結んでぴったりの首輪にすることができます。

カラーはレッドローズ、ターコイズ、レモンイエロー、マウスグレー、ネクターの5種類です。

ネコとヒトの気持ちのどちらも大切にした商品を提供するneconoの猫首輪です。

タイで手作りされた純度95%以上の上質な銀素材の小さな魚モチーフの鈴がついています。

うるさすぎないやさしく澄んだ音色がします。

着け心地がよくどんな動きにもフィットするストレッチ素材となっています。

留め具は強い力が加わると外れるABS樹脂製の安全バックルです。

サイズは10~30cmまで対応しており、猫の首の長さに合わせてカットし、紐端を結んでぴったりの首輪にすることができます。

カラーはレッドローズ、ターコイズ、レモンイエロー、マウスグレー、ネクターの5種類です。

ペティオ/首輪 モノグラムレザー

動き回る猫にストレスを与えないシンプルな首輪です。

唯一の装飾である鈴には、車やバイクのライトに反射する特殊加工が施されており、お散歩中の猫の安全を守ります。

型押しを施したシックで高級感のあるデザインとなっています。

力が加わると外れるバックルで外猫も室内猫にも安心です。

素材は合皮とポリエステルが使われており、おしゃれなシンプルデザインです。

ペティオ/猫小町カラー 首輪

反射加工が施された鈴、首を守るセーフティーバックルを使用しています。

電話番号と名前を記入できる迷子札などが備えられており、外猫の安全も考えて作られた首輪です。

ペティオの猫小町カラーは柄の種類が豊富です。

全て和柄をモチーフにしており、金魚柄、てまり柄、矢すがり柄、小花柄など日本人だけではなく海外の人にも人気な首輪になっています。

おでかけをすることがある飼い猫には、首輪と同じ柄のハーネスも合わせて購入がおすすめです。

反射加工が施された鈴、首を守るセーフティーバックルを使用しています。

電話番号と名前を記入できる迷子札などが備えられており、外猫の安全も考えて作られた首輪です。

ペティオの猫小町カラーは柄の種類が豊富です。

全て和柄をモチーフにしており、金魚柄、てまり柄、矢すがり柄、小花柄など日本人だけではなく海外の人にも人気な首輪になっています。

おでかけをすることがある飼い猫には、首輪と同じ柄のハーネスも合わせて購入がおすすめです。

猫用品の専門店 ゴロにゃん/ゴロにゃんオリジナル セーフティー猫用首輪

猫用品の専門店ゴロにゃんのオリジナル猫用首輪は首輪に芯地が挿入されていないソフトタイプの首輪で、被毛への負荷が少ないところが特徴で、大きく分けて3種類あります。

普段使い用のデイリー猫首輪、ちょっとおめかし用のおしゃれ猫首輪、ギフトにおすすめのチョコ襟猫首輪から、シチュエーションに合わせて選ぶことが可能です。

デイリー猫首輪はさらに細分化されており、

○仔猫用や成猫用のはじめて首輪

○10mm幅と15mm幅、柔らかさと軽さを維持したまま、従来の10ミリ首輪より耐久性をアップしたEXシリーズ

○柔らかさ・軽さ・安全性にお洒落な工夫をプラスした毎日着用できるDXシリーズ

○安全性、装着のしやすさはそのままに、耐久性+緩みにくい+高級感をアップさせたハイクラスシリーズ

があります。

ビーグラッドストア ネコ/猫専用ぬこ武将首輪

愛猫が元気ですこやかに暮らせるように願いを込めて、日本伝来以降伝統を守り作られてきた真田紐(さなだひも)を使用しています。

幅9mmのスリムで重量はわずか3gほどの軽い首輪ですが、1つずつ作成された真田紐のおかげで、簡単には壊れません。

製作者は着物や浴衣なども縫っている方で、一針一針丁寧に作られています。

大量生産にはない針の確実さがありますので、安心して長くご利用いただけます。

確実カラーは紺×白、紫×茶、紺×黄、青×茶、赤×茶の5種類です。

多頭飼いの家庭では色違いで着けてあげてもかわいいですね。

一定の重さがかかると外れる安全バックルが使用されています。

真田紐シリーズは他にも市松模様が販売されています。

愛猫が元気ですこやかに暮らせるように願いを込めて、日本伝来以降伝統を守り作られてきた真田紐(さなだひも)を使用しています。

幅9mmのスリムで重量はわずか3gほどの軽い首輪ですが、1つずつ作成された真田紐のおかげで、簡単には壊れません。

製作者は着物や浴衣なども縫っている方で、一針一針丁寧に作られています。

大量生産にはない針の確実さがありますので、安心して長くご利用いただけます。

確実カラーは紺×白、紫×茶、紺×黄、青×茶、赤×茶の5種類です。

多頭飼いの家庭では色違いで着けてあげてもかわいいですね。

一定の重さがかかると外れる安全バックルが使用されています。

真田紐シリーズは他にも市松模様が販売されています。

猫雑貨 招福/セーフティバックル付猫首輪

赤と緑の2種類の唐草模様が非常に可愛らしい和風の首輪です。

ハンドメイドで丁寧に作られており、優しい触り心地も魅力的です。

広範囲にサイズ調整ができるので成長に合わせて買いなおさなくても良いですね。

安全セーフティーバックルは小型でストレスがかかりにくくなっています。

こちらのセーフティーバックルは、約4kgで引っ張ると安全のため外れるようになっています。

国産の軽く柔らかい素材を使用しており仔猫にも優しい首輪になっています。

ベルトの幅は約1cmです。

別売りの迷子札も合わせて購入して装着してあげると、部屋から脱走してしまったときや外猫でも安心できます。

猫雑貨 招福/猫首輪 シュシュ

首輪が苦手な猫におすすめされるシュシュタイプの首輪です。

取り付ける時もサッとできるため、猫にストレスをかけることはありません。

ふっくらと柔らか素材のシュシュタイプです。

サイズ調整機能はありませんが、注文の際にサイズを指定することができます。

シュシュの幅は約1.5cm~2cm程度でごわつかないのが人気の特徴で、希望によって他の生地でも製作検討可能です。

二重リングに鈴が付いていますが、つけないことも可能です。

注文の際に鈴の色(青またはピンク)、鈴の有無を伝えましょう。

首輪が苦手な猫におすすめされるシュシュタイプの首輪です。

取り付ける時もサッとできるため、猫にストレスをかけることはありません。

ふっくらと柔らか素材のシュシュタイプです。

サイズ調整機能はありませんが、注文の際にサイズを指定することができます。

シュシュの幅は約1.5cm~2cm程度でごわつかないのが人気の特徴で、希望によって他の生地でも製作検討可能です。

二重リングに鈴が付いていますが、つけないことも可能です。

注文の際に鈴の色(青またはピンク)、鈴の有無を伝えましょう。

まとめ

猫首輪の人気ブランドとおすすめ商品10選を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

完全室内飼いの猫であっても、万が一の脱走に備えて首輪をつけてあげるのは飼い主の役割です。

人気商品を参考に、大切な家族の猫ちゃんが気に入ってくれる首輪を見つけてみてくださいね。

猫首輪の人気ブランドとおすすめ商品10選を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

完全室内飼いの猫であっても、万が一の脱走に備えて首輪をつけてあげるのは飼い主の役割です。

人気商品を参考に、大切な家族の猫ちゃんが気に入ってくれる首輪を見つけてみてくださいね。

犬の滑り止めマットの種類一覧

犬を室内で飼う場合、床の素材は重要ポイントの一つです。

フローリングの家庭が多いと思いますが、フローリングは足が滑りやすく足を痛める原因になったり、老犬には滑って歩きづらいです。

ですから、滑り止めマットはぜひ敷いておきたいものです。

犬の足音を小さくする役目や傷や汚れからも床を守ります。

マットによって機能も少し違っているので、いろいろご紹介していきたいと思います。

ご家庭にぴったりのマットを選んでくださいね。

犬を室内で飼う場合、床の素材は重要ポイントの一つです。

フローリングの家庭が多いと思いますが、フローリングは足が滑りやすく足を痛める原因になったり、老犬には滑って歩きづらいです。

ですから、滑り止めマットはぜひ敷いておきたいものです。

犬の足音を小さくする役目や傷や汚れからも床を守ります。

マットによって機能も少し違っているので、いろいろご紹介していきたいと思います。

ご家庭にぴったりのマットを選んでくださいね。

滑りにくい!カーペットタイプ

カーペットタイプはふわふわとした絨毯のようで手触りがよく、犬の足腰に優しいクッション性を持っています。

子犬が少し派手に遊んだり、走ったりしても滑りにくいのは大きな特徴です。

保温性もあり、冷えが気になる老犬にも安心ですね。

裏はしっかりと床に密着しているものを選びましょう。

汚れた時には洗いやすいように、その部分だけ取り外せる小さなタイプのものが人気です。

また、撥水加工や防ダニ加工がされているものを選ぶと衛生的に使えます。

清潔に使用できる!コルクタイプ

コルクタイプのマットは、クッション性がある素材の上にコルク素材を貼っています。

防音性や保温性、断熱性に優れています。

季節を問わず快適に過ごせるのが大きなポイントです。

また、カーペットタイプよりダニが発生しにくく洗いやすいですので清潔に使用できます。

コルクは抜け毛がカーペットのようにつかないので、掃除機で簡単にきれいになり、コロコロを使わなくて良いという点がうれしいですね。

少し厚みがあるのでドアの開閉などには注意してください。

防水で掃除も楽々!クッションフロアタイプ

クッションフロアタイプは、その名の通りクッション性があり、防水加工されているものが多いです。

ペットがいない家庭でも水回りによく使用されるため、柄や色が豊富でインテリアに合わせたマットを選びやすいでしょう。

カーペットタイプやコルクタイプに比べると、やや滑りやすい点はありますが、室内トイレや水入れを置いている場所では簡単に掃除ができて便利です。

特に粗相をしてしまった場合にはフローリングに染み込んでしまうと大変ですが、防水加工されているとしっかりと床を守ってくれて助かります。

犬の滑り止めマットは無印が一番おすすめ?

実際に飼い主さんはどんな滑り止めマットを使用しているのでしょうか。

機能的で、かつ部屋の雰囲気を壊さないおしゃれなマットがあれば一番いいですね。

ペット用品の通販などでもいろいろな種類が出ていますが、無印良品のマットの評判が良いみたいです。

果たして無印のマットはどうなのか、ニトリのマットとも比べてみました。

実際に飼い主さんはどんな滑り止めマットを使用しているのでしょうか。

機能的で、かつ部屋の雰囲気を壊さないおしゃれなマットがあれば一番いいですね。

ペット用品の通販などでもいろいろな種類が出ていますが、無印良品のマットの評判が良いみたいです。

果たして無印のマットはどうなのか、ニトリのマットとも比べてみました。

ニトリよりも無印が良い

無印のポリエステルタイルカーペット、1枚1,590円とニトリのジョイントマット8枚入り1,990円を比べてみました。

お値段は圧倒的に無印が高いですが、ニトリのものより滑りにくく、犬もそれがわかるのか無印のマットの上でくつろいでいるようです。

何よりも滑らないためのマットなので、その点が一番大事ですね。

しかもさわったふわふわ感がよく、オシャレ度が高いです。もちろん価格の違いがあるのですから、それは当然。

ニトリよりも無印の方が人気があるのはこのような点なのでしょう。

ペットと生活するリビングに

無印のタイルカーペットは、汚れた場所だけ交換したり、床の傷を防いだり利便性があります。

汚れ落ちに優れていて、中性洗剤でたたき落とすときれいになります。

しっかりとした厚みがあるので、ふっくらとしていて起毛をさわった感じがよいですね。

一色だけ敷くのもよいけれど、アクセントに色を変えてみたりオリジナル感を楽しめるのが素敵です。

1枚のお値段は高いのですがまとめ買いで6枚8.988円と少々安くなるようでした。

ペットと生活するリビングには少しオシャレ度もプラスしたい人に適しています。

まとめ

室内で犬を飼うには絶対に必要な滑り止めマット。参考になりましたか?

怪我をさせないためにも、そして床の傷や汚れを防ぐためにもご家庭に合ったものを選んでください。

犬がくつろぐ場所やトイレ、食事場所などに合わせてマットを変えてみるのも大切です。

機能性を見極めて、部屋にぴったりなマットが見つかるといいですね。

室内で犬を飼うには絶対に必要な滑り止めマット。参考になりましたか?

怪我をさせないためにも、そして床の傷や汚れを防ぐためにもご家庭に合ったものを選んでください。

犬がくつろぐ場所やトイレ、食事場所などに合わせてマットを変えてみるのも大切です。

機能性を見極めて、部屋にぴったりなマットが見つかるといいですね。

猫が飼い主のそばで寝る理由は?

猫はなぜ、飼い主さんのそばで寝たがるのでしょうか。

寒いと暖かいところに行きたい、なんだか寂しいからくっついていたいなどが考えられますが、なにより信頼できる飼い主さんのそばが安心して眠ることができるからでしょう。

そばに寄ってきて安心して眠る様子はなんとも可愛らしいですよね。

猫が飼い主さんのそばで寝る主な理由を2つご紹介いたします。

猫はなぜ、飼い主さんのそばで寝たがるのでしょうか。

寒いと暖かいところに行きたい、なんだか寂しいからくっついていたいなどが考えられますが、なにより信頼できる飼い主さんのそばが安心して眠ることができるからでしょう。

そばに寄ってきて安心して眠る様子はなんとも可愛らしいですよね。

猫が飼い主さんのそばで寝る主な理由を2つご紹介いたします。

縄張り意識を持っている

猫にとって甘えたり、触れていたい飼い主さんは大切な存在です。

当然ながら信頼しているということです。

甘えながら安心して眠ることができるのは飼い主さんが近くにいるからなのです。

そんな猫にとって大切な飼い主さんと一緒に寝るのは、他の猫に飼い主さんを取られないようにしていることも考えられます。

「飼い主さんは自分だけのもの」とテリトリーの主張をしているということかもしれません。

他の猫が近寄ってくると、猫パンチをすることや、威嚇する事もあると言われています。

安全な場所だから

猫が幸せそうに眠っている様子は子猫のような顔に見えませんか?

飼い主さんの前ではいつまでも子猫気分が抜けないようです。

猫にとって飼い主さんは母のような温もりを感じるような存在なのでしょう。

安心しきっているという証拠ですね。

飼い主さんの近くにいるだけで幸せいっぱいのようです。

猫は安全な場所でないと寝ることができません。

飼い主さんのそばにいれば安全と思っているのでしょう。

猫は飼い主さんのそばで寝たがります。

猫は飼い主のそばで寝るのが幸せ?

猫は飼い主さんのそばで寝るとき、幸せを感じているでしょう。

猫は安心できる場所でなければ寝ることはありません。

信頼・安心できる飼い主さんのそばであればこそ、安らぐことができ、気持ちが落ち着けることができます。

猫が飼い主さんのそばで寝るのが幸せな理由と、居心地が良くて幸せを感じる理由についてご紹介したいと思います。”

猫は飼い主さんのそばで寝るとき、幸せを感じているでしょう。

猫は安心できる場所でなければ寝ることはありません。

信頼・安心できる飼い主さんのそばであればこそ、安らぐことができ、気持ちが落ち着けることができます。

猫が飼い主さんのそばで寝るのが幸せな理由と、居心地が良くて幸せを感じる理由についてご紹介したいと思います。”

猫は飼い主と寝ると幸せ

猫が飼い主さんと一緒に眠りたがるのは、飼い主さんの体温から温もりを感じることができるからです。

そうすることで気持ちが安らぎ、落ち着くことができ、安心して眠ることができます。

飼い主さんのそばに寄ってくるのは、寒いから温まりたいとき、落ち着かない気持ちから誰かの近くにいたいとき、寂しい気持ちのときなどが考えられます。

猫は、母猫や兄弟とともに、寄り添って眠ると安心できることから、飼い主さんがそのような存在であるからと言えるでしょう。

居心地が良くて幸せ

猫が飼い主さんと一緒に寝ていたいと感じるのは、飼い主さんの側が猫にとって適温だからです。

特に、飼い主さんと一緒に寝るふかふかの毛布や布団が居心地の良い場所となっています。

かつて一緒に寝ていた母猫や兄弟と同じようなぬくもりを感じるからでしょう。

猫にとって信頼できる飼い主さんのそばが、安全でぐっすり眠れる居心地の良い場所であり、幸せそのもなのです。

猫がお腹を出して、全身の力を抜いて幸せそうに寝ているときは、飼い主さんのそばで幸せを感じている証拠です。

猫が飼い主さんと一緒に寝ていたいと感じるのは、飼い主さんの側が猫にとって適温だからです。

特に、飼い主さんと一緒に寝るふかふかの毛布や布団が居心地の良い場所となっています。

かつて一緒に寝ていた母猫や兄弟と同じようなぬくもりを感じるからでしょう。

猫にとって信頼できる飼い主さんのそばが、安全でぐっすり眠れる居心地の良い場所であり、幸せそのもなのです。

猫がお腹を出して、全身の力を抜いて幸せそうに寝ているときは、飼い主さんのそばで幸せを感じている証拠です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

なぜ猫が飼い主さんのそばで寝たがるのかお分かりいただけたかと思います。

信頼できる飼い主さんのそばは、温かくてぬくもりを感じるからだけでなく、気持ちが安らぎ、安心できるからなのでしょう。

飼い主さんの方も、家族の一員である猫の温もりを感じると癒されると思います。

何より猫が信頼しきっていることを感じることができるのはとても幸せなことですね。

いかがでしたでしょうか。

なぜ猫が飼い主さんのそばで寝たがるのかお分かりいただけたかと思います。

信頼できる飼い主さんのそばは、温かくてぬくもりを感じるからだけでなく、気持ちが安らぎ、安心できるからなのでしょう。

飼い主さんの方も、家族の一員である猫の温もりを感じると癒されると思います。

何より猫が信頼しきっていることを感じることができるのはとても幸せなことですね。

猫の口が半開きなるのはどうして?

人間はぼ~っとしている時や集中している時など、気がついたら口が半開きになっていることがあります。

しかし、飼っている猫をふと見た時に、口が半開きになっていたらちょっとびっくりしますよね。

そこで、ここではどうして猫の口が半開きになるのかを解説していきましょう!

人間はぼ~っとしている時や集中している時など、気がついたら口が半開きになっていることがあります。

しかし、飼っている猫をふと見た時に、口が半開きになっていたらちょっとびっくりしますよね。

そこで、ここではどうして猫の口が半開きになるのかを解説していきましょう!

口が半開きで目がトロン

目をトロンとさせて口を半開きにしている状態はフレーメン反応と言います。

フレーメン反応とは、気になるものの臭いを嗅いだ時に見せる顔のことです。

例えば、

・人の靴下

・きつい臭いをクンクン嗅いだ

など。

怒っている時との違いは

・クンクンと臭いを嗅いだ後に出る

・目がうつろで焦点が合っていない

・うなり声を出していない

です。

これらの時はフレーメン反応と言えるでしょう。

犬歯を見せて唸る

口を半開きにして犬歯をちらつけせているのは、怒る寸前のサインです。

人間で例えると、舌打ちしたり、指をポキポキならし相手に無言のプレッシャーをかける状態に近いでしょう。

また、口を半開きにしながら、目をそらさず相手の顔をじっと見つめるのは、自信の表れで「そっちにやる気があるなら俺は逃げないぜ!」という感じです。

猫がこういう表情をしている時は、飼い主さんであっても思わぬ攻撃を受ける時がありますので不用意に近づかない方が無難でしょう。

特に低い唸り声を出している時は要注意ですので気をつけるようにしてください。

口を半開きにして犬歯をちらつけせているのは、怒る寸前のサインです。

人間で例えると、舌打ちしたり、指をポキポキならし相手に無言のプレッシャーをかける状態に近いでしょう。

また、口を半開きにしながら、目をそらさず相手の顔をじっと見つめるのは、自信の表れで「そっちにやる気があるなら俺は逃げないぜ!」という感じです。

猫がこういう表情をしている時は、飼い主さんであっても思わぬ攻撃を受ける時がありますので不用意に近づかない方が無難でしょう。

特に低い唸り声を出している時は要注意ですので気をつけるようにしてください。

猫が口を半開きしながら寝るのは病気?

起きている時に、口が半開きであれば「威嚇」や「フレーメン反応」でしたが、寝ている時にも口が半開きになっていることがあります。

このような状態は、その子の癖や夢を見ている、寝言を言っているなどもありますので、一概には言えないのですが、

中には病気の兆候の可能性もあります。

ここでは、口を半開きにしながら寝ている猫はどんな病気の可能性があるのかをご紹介します。

起きている時に、口が半開きであれば「威嚇」や「フレーメン反応」でしたが、寝ている時にも口が半開きになっていることがあります。

このような状態は、その子の癖や夢を見ている、寝言を言っているなどもありますので、一概には言えないのですが、

中には病気の兆候の可能性もあります。

ここでは、口を半開きにしながら寝ている猫はどんな病気の可能性があるのかをご紹介します。

鼻や口腔の病気

猫が寝ている時に、口を半開きにしてひどいいびきをかいている、呼吸が苦しそうなどの症状が見られる場合は、鼻腔狭窄(鼻の穴が狭く潰れてしまっている状態)や、軟口蓋過長症(口腔内の軟口蓋が通常よりも長い)の可能性があります。

主にペルシャやヒマラヤンなどの顔が潰れた種類の猫に多く見られる先天性のもので、短頭種起動症候群とも言われています。

この病気によって呼吸がしずらくなったり、いびきがひどくなったりします。

このような症状は、短頭種の宿命のような病気なのですが、飼い主さんから見てあまりにひどい状態のようであれば、命に関わることもあります。

手術が必要になる場合もありますので、受診するようにしましょう。

寝相の可能性もある

猫というのは体が非常に柔らかいので、いろんな寝方をします。

中にはユニークな寝相の猫もいますよね!

口を半開きにしてユニークな格好で寝ている場合は、単なる寝相の可能性もあり特に大きな問題はないでしょう。

しかし、心配であれば、一度病院の先生に相談してみてもいいかもしれません。

猫というのは体が非常に柔らかいので、いろんな寝方をします。

中にはユニークな寝相の猫もいますよね!

口を半開きにしてユニークな格好で寝ている場合は、単なる寝相の可能性もあり特に大きな問題はないでしょう。

しかし、心配であれば、一度病院の先生に相談してみてもいいかもしれません。

猫の口が半開き!ちょりチャンネルとは?

口が半開きの猫ちゃんが大人気の「ちょりチャンネル」というYoutubeを見たことありますか?

クリっとした可愛い目、そして常に半開きの口がなんとも可愛いんです!

何とフォトブックも販売しています!

そんなちょりの特徴でもある半開きの口が病気なのではないか?という噂もちらほら。

そこで、ここではちょりチャンネルについてご紹介していきましょう!

〈ちょりチャンネルYoutubeはこちら〉

口が半開きの猫ちゃんが大人気の「ちょりチャンネル」というYoutubeを見たことありますか?

クリっとした可愛い目、そして常に半開きの口がなんとも可愛いんです!

何とフォトブックも販売しています!

そんなちょりの特徴でもある半開きの口が病気なのではないか?という噂もちらほら。

そこで、ここではちょりチャンネルについてご紹介していきましょう!

〈ちょりチャンネルYoutubeはこちら〉

ちょりチャンネルのちょりくん

まずは、ちょりってどんな猫ちゃんなのかご紹介します!

★名前:ちょり

★年齢:2歳

★生年月日:2018年1月14日

★性別:男の子

★種類:アメリカン・ショートヘア

そんなちょり君ですが、性格はとっても甘えん坊!

特に飼い主さんの妹だ大好きでいつもべったりです。

ちょり君は下の牙が上よりも少し前に出ているため、常に口が半開き状態になっているとのことです。

ちょりくんは病気?

口が常に半開きになっているちょり君ですが病気では?という噂が出ています。

実際は病気ではありません!

病院の先生に診てもらったところ、健康な猫と同じように鼻呼吸できているし、呼吸や内臓に全く問題はないので、病気ではないと言われたとのことです。

しかし、下の牙が上唇に刺さってしまうのでは?と心配になりますが、牙を削ったり、牙を抜くと返って細菌が入り込み病気になってしまう可能性があるので、今の状態が一番良いのだそうです。

まとめ

今回は、猫の口が半開きになっている状態や可能性がある病気、そして、常に口が半開きのちょり君についてご紹介してきました。

猫の口が半開きになっている状態には様々な要因があることがわかりましたね。

そして、口が半開きであっても病気ではないちょり君のような猫もいます。

飼っている猫が気になる半開きになっているようであれば、一度病院で診察してもらうことをおすすめします!

今回は、猫の口が半開きになっている状態や可能性がある病気、そして、常に口が半開きのちょり君についてご紹介してきました。

猫の口が半開きになっている状態には様々な要因があることがわかりましたね。

そして、口が半開きであっても病気ではないちょり君のような猫もいます。

飼っている猫が気になる半開きになっているようであれば、一度病院で診察してもらうことをおすすめします!

猫が死んだらどうなる?本当に亡くなったか確認する

自宅で猫が亡くなった場合、猫が本当に息を引き取っているのかを飼い主さんが確認しなければなりません。

その場合、どのように確認すればいいのか獣医師に聞いてみました。

自宅で猫が亡くなった場合、猫が本当に息を引き取っているのかを飼い主さんが確認しなければなりません。

その場合、どのように確認すればいいのか獣医師に聞いてみました。

1:呼吸が停止しているか

まずは、呼吸が停止しているのかを確認します。

確認方法としては、猫のお腹の動きなどを見て呼吸の有無を確認して下さい。

2:心拍・脈拍が停止しているか

2つ目は心拍や脈拍が停止しているか確認します。

確認方法は、猫の胸のあたりに手を置き鼓動の有無を確認してください。

3:対光反射が消失しているか

最期は、対光反射が消失しているかを確認します。

確認方法は、猫の目を開き光をあてて瞳の反応の有無を確認してください。

猫が死んだらどうなる?遺体の安置方法

猫の死亡が確認されたら、供養に備えて遺体を安置する準備をします。

遺体を安置するために、以下のものを用意しましょう。

猫の死亡が確認されたら、供養に備えて遺体を安置する準備をします。

遺体を安置するために、以下のものを用意しましょう。

・棺となるダンボール

・タオル・毛布など

・保冷剤・ドライアイス(あればで良い)

・ガーゼ

上記の物が用意できたら安置方法をご紹介していきます。

遺体を箱や棺に納める

まずは、用意したダンボールにタオルや毛布などを敷きます。

猫の死後硬直は死後30分~2時間ほどで始まりますので、それまでに猫の足を軽く畳んでゆっくり納めてあげて下さい。

その際、猫の大きさや体重で底が抜けてしまう可能性もありますので、ダンボールの強度確認はしっかりしておきましょう。

もし、死後硬直が始まって足が曲げられない場合は、無理に力を入れずそのまま納棺してあげてください。

低温状態で遺体を冷やす

次に、腐敗を防ぎ状態を保つために、猫の遺体の脇やお腹あたりに保冷剤をあてます。

保冷剤がない時は、氷を入れた袋を代用しましょう。

そして、時間の経過とともに、体液が出てくる場合はありますので、棺の中にはしっかりタオルなどを敷いておき、必要に応じて目・耳・口・肛門などにガーゼをあてます。

火葬や土葬するまでに時間が空いてしまう場合は、上記のようにできるだけ綺麗な状態で遺体を保管してあげるのがいいでしょう。

次に、腐敗を防ぎ状態を保つために、猫の遺体の脇やお腹あたりに保冷剤をあてます。

保冷剤がない時は、氷を入れた袋を代用しましょう。

そして、時間の経過とともに、体液が出てくる場合はありますので、棺の中にはしっかりタオルなどを敷いておき、必要に応じて目・耳・口・肛門などにガーゼをあてます。

火葬や土葬するまでに時間が空いてしまう場合は、上記のようにできるだけ綺麗な状態で遺体を保管してあげるのがいいでしょう。

猫が死んだらどうなる?良き供養を

猫の遺体を無事安置することができれば、供養をしてあげます。

方法としては4つ

猫の遺体を無事安置することができれば、供養をしてあげます。

方法としては4つ

・行政に連絡し引き取りにきてもらう

・ペット霊園で供養してもらう

・移動ペット火葬業者に委託する

・自宅の庭に埋める

次項ではそれぞれのメリットデメリットを解説していきます。

行政に要請する

行政に要請する方法は一番安価ではあるものの、自治体によって扱い方が違い、「ゴミ」として焼却するところもあります。

行政に預けるから安心とは言いきれないので、行政に引き取ってもらう際はどのような方法で火葬してくれるのを確認しましょう。

行政に要請するメリットデメリットは以下の通りです。

★メリット

・引取り処分の場合は、2,000円~3,000円程度ととても安価

★デメリット

・行政によっては「供養」ではなく「ゴミ処理」の一環であるケースもある

大切な家族であるペットをゴミとして処理するのは悲しいですよね…

ですので、供養する方法としては最もオススメできません。

ペット霊園で供養

家族同然である猫を亡くし、ペットロスになる方は沢山います。

ペット霊園で火葬し、お骨を拾ってあげ、しっかり供養してあげることでペットロスを防ぐことに繋がるのです。

ペット霊園で供養するメリットとデメリットは以下の通りです。

★メリット

家族同然である猫を亡くし、ペットロスになる方は沢山います。

ペット霊園で火葬し、お骨を拾ってあげ、しっかり供養してあげることでペットロスを防ぐことに繋がるのです。

ペット霊園で供養するメリットとデメリットは以下の通りです。

★メリット

・猫だけではなく色んな動物を供養する場所なので、気持ちを切り替えるきっかけとなる

・ペット専用火葬炉を備えているので猫のお骨を綺麗に遺すことができる

・家族全員で納得行くまでお別れをした後に火葬をすることができる

・火葬後の猫のお骨は家族で骨上げをすることができる

・地域に根差して運営しているため、実際に現地でペット葬儀を行った人からの評判が入手しやすい

★デメリット

・費用が他の供養法に比べ高くなる

しっかり供養してあげることで飼い主の心の整理がつきやすくなるでしょう。

移動ペット火葬業者に委託

今は、車両に火葬炉を積んだ移動式のペット火葬業者が存在します。

移動ペット火葬業者に委託した際のメリットとデメリットは以下の通りです。

★メリット

・自宅まで迎えにきてくれる

・個別に猫を火葬してくれるのでお骨は返してくれる

★デメリット

・移動ペット火葬紹介サービスの斡旋により移動ペット火葬業者が来てくれる仕組みになっているので、自宅に来るまでどんな業者が来てくれるのかわからない。

・法的な規制がないに等しいので、ごく一部悪質な業者が入ってしまうこともある。

悪質な業者に引っかからないためには事前調査が必要かもしれませんね。

自宅の庭に埋める

広い庭がある家庭などでは、自宅に猫の遺体を埋める場合もあるでしょう。

自宅の庭に埋めるメリット・デメリットは以下の通りです。

★メリット

・費用がかからない

・いつでも猫に会うことができる

・すぐに埋葬することができる

★デメリット

・埋葬した猫の遺体が骨化するには時間がかかることもある

・野生動物に掘り起こされることもある

・将来、猫の遺体を埋葬した自宅から引っ越しする可能性も

上記にも書きましたが、猫の遺体は骨化するまでに時間がかかったり、野生動物に掘り起こされる可能性がありますので、自宅の庭であっても、思わぬ近隣トラブルが起きてしまうかもしれません。

そうならないためにも、できるだけ自宅の庭に猫の遺体を埋めることは避けた方が良いでしょう。

猫が死んだらどうなる?虹の橋とは?

猫は死んだらどこにいくのでしょうか?

短い生涯でも家族同然に過ごしてきた猫を思い出すと泣きそうな気持ちになります。

しかし、ずっと猫を思い泣いたり悲しんだりするのは亡くなった猫によくないと言われています。

なぜでしょう?

そこでここでは猫が死んだ後にどうなると言われているのか不思議な伝承「虹の橋」と共にご紹介していきます。

猫は死んだらどこにいくのでしょうか?

短い生涯でも家族同然に過ごしてきた猫を思い出すと泣きそうな気持ちになります。

しかし、ずっと猫を思い泣いたり悲しんだりするのは亡くなった猫によくないと言われています。

なぜでしょう?

そこでここでは猫が死んだ後にどうなると言われているのか不思議な伝承「虹の橋」と共にご紹介していきます。

虹の橋とは?

猫だけではなく全てのペット達は亡くなると「虹の橋」という天国に渡る橋のたもとに行くと言われています。

虹の橋では、お腹がすくこともなく、重い病気もケガも全てが無くなり、毎日楽しく遊びながら暮らし、大好きな飼い主さんが来る「いつの日か」を待っているのです。

虹の橋の近くなのに楽しめない猫

多くの猫は毎日遊びながら楽しんで暮らしているのですが、中には楽しめない猫も存在するようです。

そこは「雨降り地区」と呼ばれる場所。

雨が降り続き、とても遊ぶ気になれない猫やペット達がいます。

なぜ、雨降り地区に行ってしまうことになったのでしょうか?

実は、雨降り地区から出られない猫やペット達というのは、毎日悲しんで泣いている飼い主さんを持つ子達。

大好きだった飼い主さんが亡くなった猫やペットを思い泣いていると、猫やペット達も悲しい気持ちになってしまい、雨降り地区から出て遊ぶ気持ちになれないのだそうです。

悲しみを乗り越えるまでに時間がかかってしまうでしょうが、猫やペット達に笑顔を見せてあげてください。

そうすることで、雨降り地区から出て他の仲間と楽しく過ごすことができますよ!

多くの猫は毎日遊びながら楽しんで暮らしているのですが、中には楽しめない猫も存在するようです。

そこは「雨降り地区」と呼ばれる場所。

雨が降り続き、とても遊ぶ気になれない猫やペット達がいます。

なぜ、雨降り地区に行ってしまうことになったのでしょうか?

実は、雨降り地区から出られない猫やペット達というのは、毎日悲しんで泣いている飼い主さんを持つ子達。

大好きだった飼い主さんが亡くなった猫やペットを思い泣いていると、猫やペット達も悲しい気持ちになってしまい、雨降り地区から出て遊ぶ気持ちになれないのだそうです。

悲しみを乗り越えるまでに時間がかかってしまうでしょうが、猫やペット達に笑顔を見せてあげてください。

そうすることで、雨降り地区から出て他の仲間と楽しく過ごすことができますよ!

まとめ

今回は、猫が死んだ時の埋葬方法や猫が死んだらどうなるのかをご紹介してきました。

猫は亡くなると虹の橋の向かうのだということがわかりましたね!

しかし、飼い主さんがいつまでも悲しんでいると雨降り地区から出ることができません。

綺麗に埋葬し、供養をしてあげて、前向きに進むようにしましょう!

そうすることで、亡くなった猫は虹の橋で遊びながらあなたを待っていてくれます。

そして、いつかまた一緒に幸せに過ごせるのではないでしょうか。

今回は、猫が死んだ時の埋葬方法や猫が死んだらどうなるのかをご紹介してきました。

猫は亡くなると虹の橋の向かうのだということがわかりましたね!

しかし、飼い主さんがいつまでも悲しんでいると雨降り地区から出ることができません。

綺麗に埋葬し、供養をしてあげて、前向きに進むようにしましょう!

そうすることで、亡くなった猫は虹の橋で遊びながらあなたを待っていてくれます。

そして、いつかまた一緒に幸せに過ごせるのではないでしょうか。

飼い猫が死ぬのが怖い?猫は死んだ後何を考える?

飼い猫がある日突然死んでしまったらどうしますか?

悲しさと絶望感でいっぱいになってしまいますか?

できれば経験したくはないでしょう。

飼い猫が死ぬのが怖い!!

そう思うかもしれません。

でも飼い猫も生きている以上、いつか死を迎えます。

飼い猫が死ぬのが怖いという感情は人間だけが持つ独自の考え方です。

一方、猫は「自分が死んだらどうしよう」とは考えずに、逆に幸せを考えます。

雨風にさらされず、飢えも知らずに、安心して暮らせる場所、つまり飼い主さんの家で過ごせたことがなによりも幸せで、「こちらは何も後悔していないよ」と言っているのかもしれません。

たとえ命の長さは短かったとしても、生きている一瞬、一瞬が幸せであったのかが大切なのです。

飼い猫がある日突然死んでしまったらどうしますか?

悲しさと絶望感でいっぱいになってしまいますか?

できれば経験したくはないでしょう。

飼い猫が死ぬのが怖い!!

そう思うかもしれません。

でも飼い猫も生きている以上、いつか死を迎えます。

飼い猫が死ぬのが怖いという感情は人間だけが持つ独自の考え方です。

一方、猫は「自分が死んだらどうしよう」とは考えずに、逆に幸せを考えます。

雨風にさらされず、飢えも知らずに、安心して暮らせる場所、つまり飼い主さんの家で過ごせたことがなによりも幸せで、「こちらは何も後悔していないよ」と言っているのかもしれません。

たとえ命の長さは短かったとしても、生きている一瞬、一瞬が幸せであったのかが大切なのです。

飼い猫が死亡した後の不思議な話

2015年、ペットの死を受け入れられない飼い主がYahoo知恵袋に「亡くなったはずの猫がご飯を食べに来ます」という投稿がされました。

投稿に対して「猫の死を受け入れきれていないように思えて心配」と回答をし「アンサーが優しすぎる」と注目を集め、ネット上で話題になっています。

2015年、ペットの死を受け入れられない飼い主がYahoo知恵袋に「亡くなったはずの猫がご飯を食べに来ます」という投稿がされました。

投稿に対して「猫の死を受け入れきれていないように思えて心配」と回答をし「アンサーが優しすぎる」と注目を集め、ネット上で話題になっています。

死亡した猫がご飯を食べにくる

相談者さんの飼い猫は、交通事故でこの世を去りました。

飼い主さんは、猫が亡くなった悲しさから、出入り口として使っていたお風呂の窓を開け、キャットフードなどを置くようになります。

そうするうちに幾度かボウルの中身が空になっていたそうです。

野良猫の仕業かとも思ったが、そうでもなく猫が死んだことに気づかずに普段通りに生活をしているのでは?と思ったそうです。

飼い猫はいないと思って生活し、自然と「あなたは死んでしまったのよ」と理解させるべきなのか、しかしそれでは猫を一人ぼっちにさせてしまうのではないか、どうやって飼い猫に亡くなった事を伝えればよいのかと相談しています。

優しい回答者さん

相談に対して「猫の死を受け入れきれていないように思えて心配」と述べた上で、「あなたがいなくてもちゃんとやれている」という姿を見せれば亡くなった猫も安心するのではないかと思うと述べています。

悲しいときは悲しんでもよい、ひとしきり悲しんだら亡くなった猫のためにもけじめをつけてあげて下さい。

と相談者を諭しました。

この回答にはベストアンサーが送られました。

ベストアンサーを与えられた回答者さんの発言は、とても温かい内容で、質問者さんを否定することなく、亡くなった猫の死と上手く折り合いをつけられるように考えられた回答でした。

まとめ

長年一緒に暮らしてきた猫の死はとても悲しいものです。

たとえその命が短かったとしても、人間も猫も生きている間、一緒に過ごした時間がなによりも大切なのです。

「もっと生きてほしかった」「もっと一緒に過ごしたかった」そう思うかもしれません。

でも生きている間、一緒に暮らしていた間が幸せだったらそれでよいのです。

亡くなった後、ちゃんと飼い主が幸せに暮らしていればそれはそれで亡くなったペット達もあの世に旅立ちができるんじゃないかと思います。

長年一緒に暮らしてきた猫の死はとても悲しいものです。

たとえその命が短かったとしても、人間も猫も生きている間、一緒に過ごした時間がなによりも大切なのです。

「もっと生きてほしかった」「もっと一緒に過ごしたかった」そう思うかもしれません。

でも生きている間、一緒に暮らしていた間が幸せだったらそれでよいのです。

亡くなった後、ちゃんと飼い主が幸せに暮らしていればそれはそれで亡くなったペット達もあの世に旅立ちができるんじゃないかと思います。

猫が食べてすぐに吐く?食後の吐き戻し

猫が食べてすぐに吐くことを吐き戻しといいますが、猫が吐く背景には様々な原因があります。

飼っている猫は吐いてしまうと心配ですよね。

しかし、猫は比較的よく吐く生き物ですので吐いたからといって必ずしも病気ではありません。

次にご紹介するようなケースであれば吐いたとしても緊急性は少なく様子をみていても大丈夫でしょう。

猫が食べてすぐに吐くことを吐き戻しといいますが、猫が吐く背景には様々な原因があります。

飼っている猫は吐いてしまうと心配ですよね。

しかし、猫は比較的よく吐く生き物ですので吐いたからといって必ずしも病気ではありません。

次にご紹介するようなケースであれば吐いたとしても緊急性は少なく様子をみていても大丈夫でしょう。

ガツガツ食べまくって吐く

猫はご飯を食べてすぐ、ほとんど消化していないドライフードを吐いてしまうことがあります。

これはご飯を早食いしてガツガツ食べてしまったり、

一気に沢山の量を口の中に頬張り過ぎたりした時に起こります。

この場合は、ご飯は胃まで到達しておらず、食道に溜まった状態で吐き戻す行為なので、特別な心配はいらないでしょう。

これを防ぐには、出来るだけ一気に食べさせないような工夫が必要になってきます。

食後2時間は消化不良?

食後2時間が経ち、未消化の食べ物を吐いた場合は、

消化不良が疑われます。

何度も吐き気が続く場合は、脱水する可能性が高くなりますので早めに病院で受診してください。

吐いたのが一度で落ち着き、元気があり、水分もとれている場合は、少し様子をみてもいいでしょう。

落ち着いていてもまた食後に吐くかもしれませんので、

吐いた後の食事はやめておくかいつもの半分の量にしてください。

元気があっても食後に毎回吐くような場合は病院へ連れていってあげましょう。

猫が吐くのを予防!食後の吐き戻し対策

もし新しいキャットフードに変えた後に吐き戻しがあった場合、どうしてもキャットフードが原因だと考えますよね。

しかし、原因は一概に言えないのでここでは、猫が吐くのを予防するための吐き戻し対策方法をご紹介します。

もし新しいキャットフードに変えた後に吐き戻しがあった場合、どうしてもキャットフードが原因だと考えますよね。

しかし、原因は一概に言えないのでここでは、猫が吐くのを予防するための吐き戻し対策方法をご紹介します。

フードを切り替える

急に新しいフードに切り替えると確かに嘔吐の原因となります。

理由としては新しいフードに変わったことへの不安感です。

このような場合は、

今まであげていたフードに新しいフードを混ぜ、

7日間以上かけて新しいフードの量を増やしていき、慣れさせてあげましょう。

そうすることで不安感を軽減させることができます。

地道な作業になりますが、是非試してみてくださいね。

早食いの場合の対処法

早食いのため吐き戻しが起こっている場合は、

食べるスピードが落ちるまでフードを少量ずつ回数を増やして与えるようにしましょう。

その際、深いお皿ではなく、天板のような平たい入れ物にフードを広げて与えるようにしてください。

フードがバラバラに散らばることによって食べる時間がスローになり、口いっぱいに頬張ることも防ぐことができます。

まとめ

今回は猫の吐き戻しについてご紹介してきました。

猫は基本的によく吐く生き物ですが、中には病気に繋がっていることもあります。

猫が吐いた場合は、どのような状況でどんなものを与え、

頻度などをしっかりメモをとるようにし、

あまりにひどい場合はすぐに病院へいくようにしてください。

全てが病気とは言えないので今回ご紹介したような感じであれば少し様子をみて愛猫の状態がどのような感じ化をしっかり観察してくださいね。

今回は猫の吐き戻しについてご紹介してきました。

猫は基本的によく吐く生き物ですが、中には病気に繋がっていることもあります。

猫が吐いた場合は、どのような状況でどんなものを与え、

頻度などをしっかりメモをとるようにし、

あまりにひどい場合はすぐに病院へいくようにしてください。

全てが病気とは言えないので今回ご紹介したような感じであれば少し様子をみて愛猫の状態がどのような感じ化をしっかり観察してくださいね。

病気になりやすい犬ランキング~耳の病気編~

病気というのは生きている全ての命あるものに発症しますが、

犬については犬種によって病気になりやすい部位というものが存在します。

今回は病気になりやすい犬ランキングについてご紹介しますが、

まずは耳の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

病気というのは生きている全ての命あるものに発症しますが、

犬については犬種によって病気になりやすい部位というものが存在します。

今回は病気になりやすい犬ランキングについてご紹介しますが、

まずは耳の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

POINT

ノミネートしている犬種は

・ラブラドール・レトリバー

・ビーグル

・イングリッシュ・セター

・シー・ズー

・アメリカン・コッカー・スパニエル

です。

それぞれの犬種がなりやすい病気をご紹介していきましょう。

5位:ラブラドール・レトリーバー

盲導犬や聴導犬として活躍しているラブラドール・レトリバー。

とっても頭が賢く温和なイメージですよね。

そんなラブラドール・レトリバーがなりやすい耳の病気は外耳炎です。

垂れ耳であることから、汚れやすくため、痒みや炎症・ニオイ・赤みの原因となってしまいます。

そのまま放置しておくと外耳炎になってしまいますので、定期的なチェックが必要になるでしょう。

他には、股関節形成不全や悪性リンパ腫、胃捻転などの病気にもなりやすい犬種と言われています。

4位:ビーグル

有名なスヌーピーのモデルとなっているのがビーグルです。

そんなビーグルがなりやすい耳の病気も外耳炎。

理由はラブラドール・レトリバーと同じ垂れ耳な犬種だから。

そのため、耳のチェックをしっかり行ってあげましょう。

他には、クッシング症候群や椎間板ヘルニア、悪性腫瘍などの病気にもなりやすい犬種と言われています。

3位:イングリッシュ・セター

イングリッシュ・セターはスラっとスタイルが良い犬で鳥猟犬として活躍しています。

そんなイングリッシュ・セターも垂れ耳が特徴となっているため外耳炎になりやすいでしょう。

耳が臭いと感じたら受診するようにしてください。

他には、アトピー性皮膚炎や難聴、股関節形成不全、進行性網膜萎縮症などにもなりやすい犬種となります。

2位:シー・ズー

モフモフの毛に可愛らしい瞳のシー・ズー。

シー・ズーも垂れ耳犬種になりますので外耳炎になりやすいでしょう。

他には気管虚脱・皮膚病・緑内障などの病気になりやすい犬種と言われています。

シー・ズーはモフモフな毛が特徴的ですが、

モフモフな毛のせいで体温調節がうまくできず

熱中症になりやすいので温度管理にも気をつけてあげてください。

1位:アメリカン・コッカー・スパニエル

ディズニー映画「わんわん物語」のモデルになったアメリカン・コッカー・スパニエル。

ダランとした耳が特徴的な犬ですが、非常に外耳炎になりやすい犬種です。

耳の小まめなチェックをしてあげましょう。

他にはチェリーアイ・白内障・緑内障など目の病気にもかかりやすいですし、

脂漏症・結節性筋膜炎・洞不全症候群などの病気にもなりやすい犬種と言われています。

病気になりやすい犬ランキング~歯・口腔の病気編~

続いては歯や口腔の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

続いては歯や口腔の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

POINT

ノミネートしている犬種は

・ミニチュア・シュナウザー

・ジャック・ラッセル・テリア

・ヨークシャ―・テリア

・パピヨン

・トイ・プードル

・ミニチュア・ダックスフンド

です。

それぞれの犬種がなりやすい病気をご紹介していきましょう。

6位:ミニチュア・シュナウザー

ブルース・リーの愛犬として有名なミニチュア・シュナウザー。

「おじいちゃんみたいな犬」と人気があるように耳髭と眉毛が特徴的ですね!

ミニチュア・シュナウザーがなりやすい歯・口腔の病気には歯周病や口腔腫瘍が挙げられます。

口臭がきつくなってきたなと思ったら受診するようにしましょう。

歯周病が進むとその菌が腸内や脳内に入り込んでしまう可能性がありますので、早めの対処が大切です。

他には、僧帽弁閉鎖不全症・門脈シャント・若年性白内障・巨大食堂症・筋緊張症・レッグペルテス・アレルギー性皮膚炎・膀胱結石などになりやすいと言われている犬種です。

5位:ジャック・ラッセル・テリア

キツネ狩りのための狩猟犬として誕生したジャック・ラッセル・テリア。

初心者にはしつけが難しいと言われている犬種でもあります。

そんなジャック・ラッセル・テリアがなりやすい歯・口腔の病気はあまりないのですが、

マラセチア皮膚炎という病気になりやすく、悪化するとマラセチアというカビの一種が口の中にも広がってしまい痒みを引き起こします。

他には、糖尿病白内障・膝蓋骨脱臼・副腎皮質機能亢進症などの病気になりやすい犬種と言われています。

4位:ヨークシャー・テリア

可憐な容姿と明るい性格で「動く宝石」と言われているヨークシャー・テリア。

世界中で不動の人気を誇っています。

ヨークシャ―・テリアがなりやすい歯・口腔の病気に歯周病が挙げられます。

歯周病は飼い主さんが日々のお手入れをきちんとしていれば防げますので気をつけてあげましょう。

他には、水頭症・角膜炎・気管虚脱・低血糖症などになりやすい犬種とも言われています。

3位:パピヨン

マリー・アントワネットが死の直前まで愛した犬として知られるパピヨン。

とっても賢いのですが、賢さがゆえに悪いことも覚えてしまうと言われています。

そんなパピヨンがなりやすい歯・口腔の病気も歯周病です。

口が臭いと感じたら一度受診することをおすすめします。

他には、白内障・壊死性髄膜脳炎・壊死性白質脳炎・黒色被毛毛包形成不全などがなりやすい犬種と言われています。

2位:トイ・プードル

テディベアカットの可愛さから、現在最も人気があるトイ・プードル。

クルクル毛と丸い瞳がとってもチャーミングですよね!

毛が抜けないということも人気の秘訣となっているようです。

そんなトイ・プードルがなりやすい歯・口腔の病気も歯周病です。

小型犬の中でも口が小さいトイ・プードルは歯がまっすぐ生えることができず、

歯並びが悪くなってしまい、歯と歯の間に歯垢がたまりやすくなり歯周病になってしまうのです。

ですので、日頃からしっかり歯磨きをしてあげることが必要になるでしょう。

他にも、外耳炎・膝蓋骨脱臼・レッグペルテス・水頭症・免疫介在性多発性関節炎・気管虚脱・停留精巣などの病気になりやすい犬種とも言われています。

1位:ミニチュア・ダックスフンド

アナグマ猟で活躍した有能な狩猟犬のミニチュア・ダックスフンド。

胴長短足が可愛いと人気の犬種です。

そんなミニチュア・ダックスフンドも歯周病になりやすく、毎日の歯磨きは欠かせません。

他には、洞不全症候群・椎間板ヘルニア・マラセチア皮膚炎・ナルコレプシー・突発性鼻炎・黒色被毛毛包形成不全・パターン脱毛症・尿石症・食物アレルギーになりやすい犬種と言われています。

胴長短足の犬種は足腰に負担がかかりやすいので特に椎間板ヘルニアには気をつけてあげましょう。

悪化すると歩行も困難になってしまい、最終的には車いすが必要になってしまいます。

まとめ

今回は耳・歯・口腔の病気やその他になりやすい病気を犬種別にご紹介してきました。

犬種によってなりやすい病気が違いますので、

これから犬を迎え入れようと思っているかた、

また今既に犬を飼われている方はどんな病気になりやすいのかしっかり把握し、

日々の観察やお手入れを欠かさないようにしましょう。

今回は耳・歯・口腔の病気やその他になりやすい病気を犬種別にご紹介してきました。

犬種によってなりやすい病気が違いますので、

これから犬を迎え入れようと思っているかた、

また今既に犬を飼われている方はどんな病気になりやすいのかしっかり把握し、

日々の観察やお手入れを欠かさないようにしましょう。 ペットが死ぬ意味が分からない?ペットロスとは?

ペットロスとは比較的新しい言葉ですが、最近はペットを飼う方が増えてきたことでよく耳にするようになってきましね。

ペットロスとは、「ペットを亡くした」という飼い主の体験やそれによる悲しみのことを言います。

ですので、ペットロスは珍しいことではなく、ペットを飼っている方であれば誰でも経験するできごとなのです。

ペットロスになった際の心理状況は

ペットロスとは比較的新しい言葉ですが、最近はペットを飼う方が増えてきたことでよく耳にするようになってきましね。

ペットロスとは、「ペットを亡くした」という飼い主の体験やそれによる悲しみのことを言います。

ですので、ペットロスは珍しいことではなく、ペットを飼っている方であれば誰でも経験するできごとなのです。

ペットロスになった際の心理状況は

・悲しみ

・混乱

・怒り

・罪悪感

・否認

・抑うつ

と言われており特に否認・怒り・罪悪感・抑うつの状況は克服が困難な感情と言われています。

精神的な病と身体は深く関係していることもあり、精神的な病を発症してしまったことで身体的な病気に発展してしまう可能性もあります。

ペットが死ぬ意味が分からない?ペットロスの克服方法

ペットロスになると、精神的な病や身体的な病になってしまう可能性が高くなります。

それらの症状を重症化させてしまう要因としてどんな予防・対処をすべきかということを、ペットの生前と死後の各段階に分けてご紹介していきます。

ペットロスになると、精神的な病や身体的な病になってしまう可能性が高くなります。

それらの症状を重症化させてしまう要因としてどんな予防・対処をすべきかということを、ペットの生前と死後の各段階に分けてご紹介していきます。

死後の克服方法

家族同然のペットが亡くなるという悲劇に遭遇し、悲しみや苦しみでどうしようもなく辛い時には以下の克服方法を試してみましょう。

・無理をせず悲しめるときに悲しむ

・悲しいときは感情のままに思い切り泣く

・信頼できる人やペットロスを経験した人に話をし共感してもらう

・新しいペットを飼い始める

・しっかり供養してあげる

など。

中でも一番重要なのが無理をせず悲しめるときに悲しむことと、悲しい時は感情のままに思い切り泣くことです。

そして、ある調査機関がアンケートをとった結果、ペットを亡くした人がその悲しみを癒すきっかけになったのは新しいペットを飼うということだったそうです。

悲しみを克服できる時間は個人差がありますので、無理をせずゆっくり前向きに進んでいきましょう。

生前の克服方法

現在ペットを飼っている人やこれからペットを飼う予定がある人は、日頃からペットの健康やケガに気をつけてあげるようにしましょう。

そうすることで

「気づいた時には余命数か月だった」

「不注意で事故にあってしまった」

というようなことが回避できるでしょう。

そのためには、定期的な健康診断や保険加入、犬種に合った適切な飼い方、飼育環境づくりをしてあげることが重要です。

そして、ペットロスが重症化してしまう方の傾向としてペットを溺愛しすぎているということがあります。

過度な溺愛はそのペットに対し依存するということになりますので、亡くした時に悲しみが深刻になってしまいます。

できるだけ過度な愛情は与えすぎないようにしましょう。

ペットの死をスピリチュアルな意味で捉える

可愛がっていたペットが亡くなってしまったとき、ふと

「幸せに暮らしているのかな」

「いつか再会できるといいな」

と考えることはありませんか?

可愛がっていたペットが亡くなってしまったとき、ふと

「幸せに暮らしているのかな」

「いつか再会できるといいな」

と考えることはありませんか?

・ペットは亡くなった後、どうしているのか?

・亡くなった後に再開できるの?

・ペットが亡くなった後の供養はどうすればいい?

・ペットが亡くなった後の飼い主の心構え

・ペットの死後に後悔があるときの対処法は?

などをスピリチュアルな意味で捉えていきましょう。

ペットとの再会

ペットが亡くなった後、どんな形でもいいから再会したいという声を沢山聞きます。

そのことについて解説していきましょう。

ペットとの再会パターンは3つあり

①死後の世界で再会する

飼い主さんが亡くなった時に、魂のふるさとに戻って、飼い主さんの魂が経験した情報を共有します。

その際、先に亡くなったペットの魂が経験した情報も共有することになり、飼い主さんとペットの情報が共有した時に再会したという認識になるのです。

②ペットが転生して生まれ変わる

ペットが亡くなった後、どんな形でもいいから再会したいという声を沢山聞きます。

そのことについて解説していきましょう。

ペットとの再会パターンは3つあり

①死後の世界で再会する

飼い主さんが亡くなった時に、魂のふるさとに戻って、飼い主さんの魂が経験した情報を共有します。

その際、先に亡くなったペットの魂が経験した情報も共有することになり、飼い主さんとペットの情報が共有した時に再会したという認識になるのです。

②ペットが転生して生まれ変わる

ペットの魂が成長・経験をし、同じ飼い主さんと再度過ごすことが必要な場合には、もう一度同じ飼い主さんのペットとして生まれ変わることがあります。

ペットの魂は転生が早く、飼い主さんが生きている間に転生し、姿や形は変わっても再会できる可能性があるでしょう。

これは実際によくある話です。

③気配や鳴き声を感じる

ペットがいつも過ごしていた場所に気配を感じたり、鳴き声が聞こえたような気がする…

そんな時は、亡くなったペットが飼い主さんの近くにいる可能性が高いです。

姿は見えませんが、話しかけてあげると喜ぶはずですよ。

ペットの魂が成長・経験をし、同じ飼い主さんと再度過ごすことが必要な場合には、もう一度同じ飼い主さんのペットとして生まれ変わることがあります。

ペットの魂は転生が早く、飼い主さんが生きている間に転生し、姿や形は変わっても再会できる可能性があるでしょう。

これは実際によくある話です。

③気配や鳴き声を感じる

ペットがいつも過ごしていた場所に気配を感じたり、鳴き声が聞こえたような気がする…

そんな時は、亡くなったペットが飼い主さんの近くにいる可能性が高いです。

姿は見えませんが、話しかけてあげると喜ぶはずですよ。

ペットに対する後悔

ペットが亡くなった際、最大限してあげていたとしても心残りや後悔の念は消えないのではないでしょうか。

そんな時は、亡くなったペットにしてあげたかったことを別の形で行うということです。

残念ながら亡くなったペットにはしてあげられませんが、他に飼っているペットにしてあげてもいいですし、他の人が飼っているペットにしてあげてもいいでしょう。

その際は

「〇〇ちゃんにもこんなことしてあげたかったんだよ!」

「こんなことして遊んであげたかったのにごめんね」

「叱ってばかりでごめんなさい」

とはっきりそのペットに伝えるようにしてみてください。

亡くなったペットではなくても必ずその気持ちは伝わります。

ペットが亡くなった際、最大限してあげていたとしても心残りや後悔の念は消えないのではないでしょうか。

そんな時は、亡くなったペットにしてあげたかったことを別の形で行うということです。

残念ながら亡くなったペットにはしてあげられませんが、他に飼っているペットにしてあげてもいいですし、他の人が飼っているペットにしてあげてもいいでしょう。

その際は

「〇〇ちゃんにもこんなことしてあげたかったんだよ!」

「こんなことして遊んであげたかったのにごめんね」

「叱ってばかりでごめんなさい」

とはっきりそのペットに伝えるようにしてみてください。

亡くなったペットではなくても必ずその気持ちは伝わります。

ペットの死後の心構え

可愛がっていたペットが亡くなったら悲しいのは当然の感情です。

ですが、いつまでも悲しがっていたら亡くなったペットをこの世に引き留めてしまうことになってしまうのです。

飼い主さんが長期間悲しんでいる姿をペットは不安な気持ちで見ているということもあります。

そうなってしまわないために、ペットが亡くなって少し時間が経過し心が落ち着いたら、話かけたり、思い出してあげるということでペットを安心させてあげてください。

大切なのは「共に同じ時間を過ごせたことを感謝する」ということ。

亡くなった後も感謝と愛情を送り続けてあげることが大切ですよ!

飼い主さんが前向きな気持ちになってくれることで、ペットは安心して天国へ行くことができ、次の転生に向けての準備ができます。

可愛がっていたペットが亡くなったら悲しいのは当然の感情です。

ですが、いつまでも悲しがっていたら亡くなったペットをこの世に引き留めてしまうことになってしまうのです。

飼い主さんが長期間悲しんでいる姿をペットは不安な気持ちで見ているということもあります。

そうなってしまわないために、ペットが亡くなって少し時間が経過し心が落ち着いたら、話かけたり、思い出してあげるということでペットを安心させてあげてください。

大切なのは「共に同じ時間を過ごせたことを感謝する」ということ。

亡くなった後も感謝と愛情を送り続けてあげることが大切ですよ!

飼い主さんが前向きな気持ちになってくれることで、ペットは安心して天国へ行くことができ、次の転生に向けての準備ができます。

ペットの供養

ペットの供養について、特別なことをしないといけないと思うことはありません。

ただ、写真をリビングに置いたり、ポジティブな話や近況を伝えてあげるだけでいいと思います。

きちんとした形で供養してあげたいと思う場合は、ペット霊園や納骨堂で供養してもらってもいいかと思いますし、今はペットも一緒に入れるお墓もあるようですよ!

大切なのはペットを思う気持ち、飼い主さんがしてあげたい気持ちですので、ペットと家族に合った供養の仕方で十分なのではないでしょうか。

ペットの供養について、特別なことをしないといけないと思うことはありません。

ただ、写真をリビングに置いたり、ポジティブな話や近況を伝えてあげるだけでいいと思います。

きちんとした形で供養してあげたいと思う場合は、ペット霊園や納骨堂で供養してもらってもいいかと思いますし、今はペットも一緒に入れるお墓もあるようですよ!

大切なのはペットを思う気持ち、飼い主さんがしてあげたい気持ちですので、ペットと家族に合った供養の仕方で十分なのではないでしょうか。

ペットの死後はどうなっている?

可愛がっていたペットが亡くなった後、「今何をしているのかな?」とふと思い出すことはあるでしょう。

ペットの死後のパターンは大きく分けて3つあり

①死を理解しあの世の世界に戻る

飼い主さんが悲しんでいる姿を見て、あの世に中々戻れないペットも中にはいます。

亡くなった直後はペット自身が亡くなったことを理解できずにこの世に彷徨っていることが多いですが、時間が経ち、飼い主さんがたまに思い出してくれたり話かけてあげるということで、ペット自身が亡くなったことを理解し、安心してあの世に戻ることができるのです。

②死後も飼い主さんの近くにおり、飼い主さんや家族を見ている

可愛がっていたペットが亡くなった後、「今何をしているのかな?」とふと思い出すことはあるでしょう。

ペットの死後のパターンは大きく分けて3つあり

①死を理解しあの世の世界に戻る

飼い主さんが悲しんでいる姿を見て、あの世に中々戻れないペットも中にはいます。

亡くなった直後はペット自身が亡くなったことを理解できずにこの世に彷徨っていることが多いですが、時間が経ち、飼い主さんがたまに思い出してくれたり話かけてあげるということで、ペット自身が亡くなったことを理解し、安心してあの世に戻ることができるのです。

②死後も飼い主さんの近くにおり、飼い主さんや家族を見ている

このパターンは、ペット自身、亡くなったことを理解しているのですが、まだ飼い主さんや家族の近くにいたいと思っているときでしょう。

飼い主さんや家族が亡くなったことを悲しんでいる姿を見たり、亡くなっても飼い主さんを守りたいという強い思いがあるときはこのパターンが多いです。

③ペット自身が亡くなったことを理解していない

このパターンは、ペット自身が亡くなったことに気がついていないので、生きていたときのように生活して、飼い主さんに甘えたりしています。

このパターンは、ペット自身、亡くなったことを理解しているのですが、まだ飼い主さんや家族の近くにいたいと思っているときでしょう。

飼い主さんや家族が亡くなったことを悲しんでいる姿を見たり、亡くなっても飼い主さんを守りたいという強い思いがあるときはこのパターンが多いです。

③ペット自身が亡くなったことを理解していない

このパターンは、ペット自身が亡くなったことに気がついていないので、生きていたときのように生活して、飼い主さんに甘えたりしています。

まとめ

今回はペットの死の意味について解説してきました。

家族同然だったペットを亡くすのは当然悲しいことで、落ち込むのは仕方ないことです。

しかし、ペットの死後、ペットがどのように過ごしているのか、どんな気持ちなのかがわかるだけで、少しでも救われるのではないでしょうか。

今回はペットの死の意味について解説してきました。

家族同然だったペットを亡くすのは当然悲しいことで、落ち込むのは仕方ないことです。

しかし、ペットの死後、ペットがどのように過ごしているのか、どんな気持ちなのかがわかるだけで、少しでも救われるのではないでしょうか。

犬がご飯を食べないのはわがままが原因?

特に変わった様子もなくて元気そうなのに、愛犬がご飯を食べなくなってしまった……

犬がドッグフードを食べない、朝は食べるけれど夜は食べないとか、

トッピングしか食べない、と悩む飼い主さんは意外に多くいます。

1回や2回ならそれほど気にしなくても、何日も食べないなんてことになったら心配してしまいますよね。

そんな時、少しだけ普段の生活を振り返ってみてください。

飼い主さんが何気なくしていることが原因の場合もあります。

犬のわがままがエスカレートする前に、しっかり対策を取りましょう。

特に変わった様子もなくて元気そうなのに、愛犬がご飯を食べなくなってしまった……

犬がドッグフードを食べない、朝は食べるけれど夜は食べないとか、

トッピングしか食べない、と悩む飼い主さんは意外に多くいます。

1回や2回ならそれほど気にしなくても、何日も食べないなんてことになったら心配してしまいますよね。

そんな時、少しだけ普段の生活を振り返ってみてください。

飼い主さんが何気なくしていることが原因の場合もあります。

犬のわがままがエスカレートする前に、しっかり対策を取りましょう。

わがままの原因①美味しいおやつをあげる

おやつはしつけのご褒美などにも使えて、犬には魅力的なものです。

しかしおやつがいくら美味しいからといっても、

それらを食べるだけでは必要な栄養が体に行き渡りません。

それどころか犬の健康を害する恐れもあるため、しっかりと「ご飯を食べる」という習慣付けが必要だといわれています。

目の前でお座りして可愛い顔で要求されると、

ついおやつをあげて喜んだ顔を見たくなってしまいますが、

言われるがままに与えていると犬はおやつしか食べなくなってしまうこともあります。

また、「今日はたくさんおやつをあげたからご飯を減らしてカロリーの摂り過ぎにならないようにしよう」と考えてしまうのも問題です。

ご飯はきちんと決まった量を与え、

おやつを調節することが大切です。

わがままの原因②頻繁にドッグフードを変える

飼い主さんがいつもと違う別のドッグフードをあげたとしても、

しっかりと食べ続けているのであれば栄養面で特に気にすることはありません。

しかし1袋を食べ終わらない内に、すぐそのフードに飽きて食べなくなってしまうこともあります。

ドッグフードは袋を開けた時が一番匂いも強く、犬は夢中で食べることが多くあります。

しかし匂いも薄れてしまい、興味を持たなくなってしまうことも少なくありません。

食い付きの良いフード探しや、

飼い主さんが納得できる原材料のフードに切り替えようと頻繁に新しいものを与えると、

犬はあまりドッグフードを食べたがらなくなることがあります。

まずは栄養面で問題のないフードを2、3種類から始めて、じっくり試していくことをおすすめします。

犬がご飯を食べないのはわがまま?老犬の悩み

元気な成犬がご飯を食べない時は「少しくらい食べなくても平気でしょ」と

飼い主さんもそれほど気にせずにいられるかもしれませんが、

老犬が食べないと心配になってしまいますよね。

老犬の場合はわがままなだけなのか病気なのか

それとも何か他に理由があるのかと色々思い悩んでしまうかもしれません。

老犬がご飯を食べない場合はどのような原因が考えられるでしょうか。次の項目で見ていきましょう。

元気な成犬がご飯を食べない時は「少しくらい食べなくても平気でしょ」と

飼い主さんもそれほど気にせずにいられるかもしれませんが、

老犬が食べないと心配になってしまいますよね。

老犬の場合はわがままなだけなのか病気なのか

それとも何か他に理由があるのかと色々思い悩んでしまうかもしれません。

老犬がご飯を食べない場合はどのような原因が考えられるでしょうか。次の項目で見ていきましょう。

老犬がご飯を食べない原因

老犬がご飯を食べないという場合は、単純にわがままである可能性も否めませんが、

シニア期という年齢を考えると、どうやら他にも理由がありそうです。

ドライフードでないものなら食べられるのか、

それともどんな食べ物も口にしないのか、

水はきちんと飲めているかなど、

普段の様子を観察してみましょう。

老犬は偏食よりも食べられないことの方が心配です。

老犬の食欲不振は珍しくない

人間は歳を重ねていくごとに、代謝が悪くなったり、消化機能が低下し、体のあちこちに不調が出ます。

それと同様に、老犬にも様々な体の変化が起こり、食欲がなくなることも珍しくありません。

顎の力が弱まれば、ドッグフードを噛み砕くことが辛くて疲れてしまうこともあるし、

脂肪分の多いフードでは胃もたれが起きて消化に影響することもあります。

そんな時は食べやすいウェットフードに切り替えたり、ぬるま湯でフードをふやかして与えることで改善できる場合もあります。

ただし、工夫しても食欲が出ずに何日も食べ物を口にしない時は病気で食べられなくなっていることもあります。

そんな時は体力の消耗が激しくなるので、すぐに動物病院で相談することが必要です。

犬がご飯を食べない時の対処法!わがまま解消法

一度美味しいおやつやウェットフードなどの口当たりの良い美味しいご飯の味を覚えてしまうと、

犬はまたその美味しいものを食べたくて出てくるまで待ち続けてしまうことがあります。

待っていれば必ず出てくるはずだと、目の前のドライフードを無視してしまうのです。

「失敗した~」と飼い主さんは悩んでしまうかもしれませんが、まだ改善策はあります!

少しハードな方法になりますが、悪い習慣は早めに改めるようにしましょう。

一度美味しいおやつやウェットフードなどの口当たりの良い美味しいご飯の味を覚えてしまうと、

犬はまたその美味しいものを食べたくて出てくるまで待ち続けてしまうことがあります。

待っていれば必ず出てくるはずだと、目の前のドライフードを無視してしまうのです。

「失敗した~」と飼い主さんは悩んでしまうかもしれませんが、まだ改善策はあります!

少しハードな方法になりますが、悪い習慣は早めに改めるようにしましょう。

わがままの場合は絶食

ドライフードではなくウェットフードを選り好みするような偏食やわがままの場合は、

ドライフードをいつも通りに置き、犬の様子を少し伺いながら、

5分以上経っても食べないのであればフードを下げてしまいましょう。

可哀想ではありますが、与えられたものを食べるようにしつけ直すために試してみる価値はあります。

次の食事の時間になるまで、もちろんおやつも与えることはできません。

偏食に伴う要求吠えがある時は、一度しっかり直すためにやってみてはいかがでしょうか。

絶食の注意点

飼い主さんと愛犬の根比べとなる絶食作戦。

健康な成犬の場合、1~2日間は絶食が可能ですが、新鮮な飲み水は必ず与えるようにしましょう。

しかし成犬でも体調不良の時は絶食させてはいけません。

むしろそんな時は食べられるものを与えて栄養を摂り、体力を回復させることの方が大切です。

また、成長期の幼犬や体力の衰えた老犬は、抵抗力が弱く、常に十分な栄養が必要なため絶食には向きません。

特に老犬は体が弱ってくることで食べられなくなるものが増えてくることが多いため、

偏食を無理に直そうと考えるよりは、「食べられる」ということを維持するように心がけることが必要です。

絶食は愛犬の健康管理のためにやむなく取る方法です。

少しでも体調に不安がある場合は避けるようにしましょう。

まとめ

愛犬がわがままでご飯を食べなくなってしまった場合、

飼い主さんは自分のしつけが悪かったと悔やんでしまうかもしれません。

でも反抗期の子供と同様に、時にはきちんとしつけているつもりでもうまくいかなくなることがあります。

あまり深く悩むとますます状況が悪くなることもあるので、

サラッと「これしかあげないよ~」とドライフードを出し続けてみるのもアリだと思います。

また、必ず1日2食摂らなければ病気になるわけでもありません。

一般の常識ではなく、自分の愛犬にとって一番正しいご飯の食べ方を見つけてあげてくださいね。

愛犬がわがままでご飯を食べなくなってしまった場合、

飼い主さんは自分のしつけが悪かったと悔やんでしまうかもしれません。

でも反抗期の子供と同様に、時にはきちんとしつけているつもりでもうまくいかなくなることがあります。

あまり深く悩むとますます状況が悪くなることもあるので、

サラッと「これしかあげないよ~」とドライフードを出し続けてみるのもアリだと思います。

また、必ず1日2食摂らなければ病気になるわけでもありません。

一般の常識ではなく、自分の愛犬にとって一番正しいご飯の食べ方を見つけてあげてくださいね。

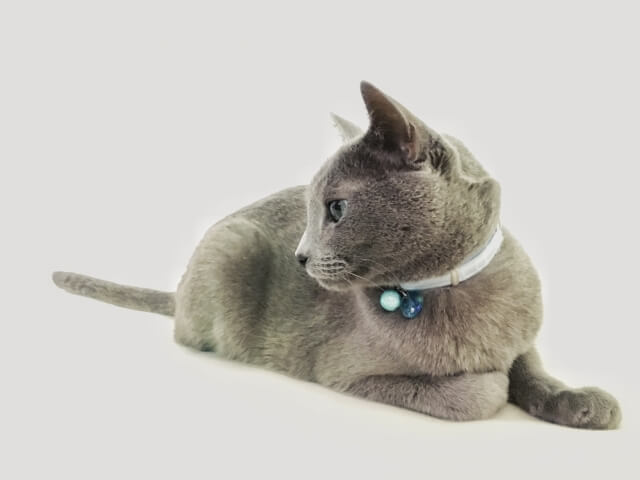

飼育下の犬は基本的に首輪をしているイメージがですが、猫の首輪の需要も高まっています。

庭や屋外で放し飼いをしている家庭や室内飼いの猫が不意に飛び出してしまったときに、見つかる可能性が確実に上がります。

猫の首輪は柄や模様だけではなく機能的にも様々な種類があります。

飼い主の住所や連絡先などが記載できるものや、ノミ・ダニ予防のための首輪も販売されています。

今回は、猫用首輪の人気おしゃれブランドを厳選して10種集めました。

特に近年では急に災害が起こったりと、何がいつどこで起こるかが全く予想がつかないです。

また愛猫が迷った時でも見つける手段の一つとなるので、いざという時のためにも用意しておくことが大切です。

※画像はイメージです。

飼育下の犬は基本的に首輪をしているイメージがですが、猫の首輪の需要も高まっています。

庭や屋外で放し飼いをしている家庭や室内飼いの猫が不意に飛び出してしまったときに、見つかる可能性が確実に上がります。

猫の首輪は柄や模様だけではなく機能的にも様々な種類があります。

飼い主の住所や連絡先などが記載できるものや、ノミ・ダニ予防のための首輪も販売されています。

今回は、猫用首輪の人気おしゃれブランドを厳選して10種集めました。

特に近年では急に災害が起こったりと、何がいつどこで起こるかが全く予想がつかないです。

また愛猫が迷った時でも見つける手段の一つとなるので、いざという時のためにも用意しておくことが大切です。

※画像はイメージです。

TOPWANは愛犬・愛猫は大切な家族だから、いつまでも元気でいて欲しい、という理念を掲げています。

企画制作するグッズにもその思いが込められています。

国内生産で金具も国産ですので安心して使用できます。

好みの色や長さでオーダーが可能ですので、猫の種類や年齢によってぴったりの首輪を購入することができます。

中でも一番人気は「TOPWANオリジナル迷子札刺繍首輪」です。

刺繍なので文字が取れたり消えたりせず、水に濡れても乾きやすく衛生的です。

擦れにも強く、軽量化されているので猫にも負担が少ないのが特徴です。

刺繍の内容はペットの名前や連絡先、飾り刺繍など自由に入れることができ、オリジナルの首輪が作れます。

TOPWANは愛犬・愛猫は大切な家族だから、いつまでも元気でいて欲しい、という理念を掲げています。

企画制作するグッズにもその思いが込められています。

国内生産で金具も国産ですので安心して使用できます。

好みの色や長さでオーダーが可能ですので、猫の種類や年齢によってぴったりの首輪を購入することができます。

中でも一番人気は「TOPWANオリジナル迷子札刺繍首輪」です。

刺繍なので文字が取れたり消えたりせず、水に濡れても乾きやすく衛生的です。

擦れにも強く、軽量化されているので猫にも負担が少ないのが特徴です。

刺繍の内容はペットの名前や連絡先、飾り刺繍など自由に入れることができ、オリジナルの首輪が作れます。

ぽぽねこは猫と飼い主にとって優しい商品を提供する「猫ファースト」という理念を掲げている猫用首輪ブランドです。

ぽぽねこの猫首輪はとてもやわらかくて軽いのが特徴です。

猫ちゃんの性質を研究し、安全性能にもこだわっています。

猫首輪は猫が常に装着しているものですので、猫にとってストレスにならないことが重要です。

かわいいデザインというだけではなく、軽さを重視したシンプルな設計が人気の理由の一つです。

また、ぽぽねこの猫首輪は留め具も厳選されたものが使われており、強い力が加わったときには外れるセーフティー・アジャスターになっています。

ぽぽねこの猫首輪はすべて自社工房で仕上げられています。

最終工程や検品を自社で行い、高い品質が維持されいます。

カビや菌、汚れなどが付着しないような衛生管理にも気を配っており、製作過程の衛生面にも徹底しています。

ぽぽねこは猫と飼い主にとって優しい商品を提供する「猫ファースト」という理念を掲げている猫用首輪ブランドです。

ぽぽねこの猫首輪はとてもやわらかくて軽いのが特徴です。

猫ちゃんの性質を研究し、安全性能にもこだわっています。

猫首輪は猫が常に装着しているものですので、猫にとってストレスにならないことが重要です。

かわいいデザインというだけではなく、軽さを重視したシンプルな設計が人気の理由の一つです。

また、ぽぽねこの猫首輪は留め具も厳選されたものが使われており、強い力が加わったときには外れるセーフティー・アジャスターになっています。

ぽぽねこの猫首輪はすべて自社工房で仕上げられています。

最終工程や検品を自社で行い、高い品質が維持されいます。

カビや菌、汚れなどが付着しないような衛生管理にも気を配っており、製作過程の衛生面にも徹底しています。

ペティオは、ペットの快適な生活を支える商品を開発・展開しているブランドです。

首輪の他にもフードやおもちゃなどを数多く販売しています。

姫路工場では、品質マネジメントシステム規格・ISO9001:2008、環境マネジメントシステム規格・ISO14001:2004 を認証取得しており、食品工場にも匹敵する衛生状態が保たれています。

製造過程は最新のオートメーションと、必要に応じて手作業を行っており、より安全な製品を生産しています。

海外にあるパートナー工場でも、同様の基準で品質管理をしています。

ペティオは、ペットの快適な生活を支える商品を開発・展開しているブランドです。

首輪の他にもフードやおもちゃなどを数多く販売しています。

姫路工場では、品質マネジメントシステム規格・ISO9001:2008、環境マネジメントシステム規格・ISO14001:2004 を認証取得しており、食品工場にも匹敵する衛生状態が保たれています。

製造過程は最新のオートメーションと、必要に応じて手作業を行っており、より安全な製品を生産しています。

海外にあるパートナー工場でも、同様の基準で品質管理をしています。

ビーグラッドストアネコ(be-glad store ねこ)は、猫への想いを思いきり『楽しむ』ことをコンセプトにしているブランドで、猫への気持ちが溢れているもの、猫の可愛らしさを実感できるものが販売されています。

ビーグラッドストア ネコでは、商品の販売にあたって、オリジナルの「猫との時間が嬉しくなる商品をお届けする4つのチェック(beglad 4 Check)」を行っています。

ビーグラッドストアネコ(be-glad store ねこ)は、猫への想いを思いきり『楽しむ』ことをコンセプトにしているブランドで、猫への気持ちが溢れているもの、猫の可愛らしさを実感できるものが販売されています。

ビーグラッドストア ネコでは、商品の販売にあたって、オリジナルの「猫との時間が嬉しくなる商品をお届けする4つのチェック(beglad 4 Check)」を行っています。

ここからは猫用首輪ブランドの中からおすすめの商品を厳選して10種紹介します。

多くの種類がある猫首輪を選ぶのは飼い主の楽しみのひとつでもあります。

しかし、どれが良いのかわからず悩んでしまいますよね。

ここで紹介するおすすめ商品は機能やデザインなど人気な商品ですので、どれにすれば良いかわからない人は参考にしてみてください。

※画像はイメージです。

ここからは猫用首輪ブランドの中からおすすめの商品を厳選して10種紹介します。

多くの種類がある猫首輪を選ぶのは飼い主の楽しみのひとつでもあります。

しかし、どれが良いのかわからず悩んでしまいますよね。

ここで紹介するおすすめ商品は機能やデザインなど人気な商品ですので、どれにすれば良いかわからない人は参考にしてみてください。

※画像はイメージです。

縦糸が赤紫、横糸が青紫で織られています。

無地なので一見シンプルですが、深みのある色合いをしており、高級感があるTOPWAの猫首輪です。

一定の力が加わると外れるセーフティバックルが使われていますので外猫でも室内猫でも安心して使用できる安全な商品です。

裏地は猫に優しいやわらか素材で、着けっぱなしでも首元の毛がハゲてしまう心配がありません。

この首輪にはオプションとして+165円(税込)でゴールドの鈴をつけることができます。

かわいいチャームも別途購入可能です。

縦糸が赤紫、横糸が青紫で織られています。

無地なので一見シンプルですが、深みのある色合いをしており、高級感があるTOPWAの猫首輪です。

一定の力が加わると外れるセーフティバックルが使われていますので外猫でも室内猫でも安心して使用できる安全な商品です。

裏地は猫に優しいやわらか素材で、着けっぱなしでも首元の毛がハゲてしまう心配がありません。

この首輪にはオプションとして+165円(税込)でゴールドの鈴をつけることができます。

かわいいチャームも別途購入可能です。

ネコとヒトの気持ちのどちらも大切にした商品を提供するneconoの猫首輪です。

タイで手作りされた純度95%以上の上質な銀素材の小さな魚モチーフの鈴がついています。

うるさすぎないやさしく澄んだ音色がします。

着け心地がよくどんな動きにもフィットするストレッチ素材となっています。

留め具は強い力が加わると外れるABS樹脂製の安全バックルです。

サイズは10~30cmまで対応しており、猫の首の長さに合わせてカットし、紐端を結んでぴったりの首輪にすることができます。

カラーはレッドローズ、ターコイズ、レモンイエロー、マウスグレー、ネクターの5種類です。

ネコとヒトの気持ちのどちらも大切にした商品を提供するneconoの猫首輪です。

タイで手作りされた純度95%以上の上質な銀素材の小さな魚モチーフの鈴がついています。

うるさすぎないやさしく澄んだ音色がします。

着け心地がよくどんな動きにもフィットするストレッチ素材となっています。

留め具は強い力が加わると外れるABS樹脂製の安全バックルです。

サイズは10~30cmまで対応しており、猫の首の長さに合わせてカットし、紐端を結んでぴったりの首輪にすることができます。

カラーはレッドローズ、ターコイズ、レモンイエロー、マウスグレー、ネクターの5種類です。

反射加工が施された鈴、首を守るセーフティーバックルを使用しています。

電話番号と名前を記入できる迷子札などが備えられており、外猫の安全も考えて作られた首輪です。

ペティオの猫小町カラーは柄の種類が豊富です。

全て和柄をモチーフにしており、金魚柄、てまり柄、矢すがり柄、小花柄など日本人だけではなく海外の人にも人気な首輪になっています。

おでかけをすることがある飼い猫には、首輪と同じ柄のハーネスも合わせて購入がおすすめです。

反射加工が施された鈴、首を守るセーフティーバックルを使用しています。

電話番号と名前を記入できる迷子札などが備えられており、外猫の安全も考えて作られた首輪です。

ペティオの猫小町カラーは柄の種類が豊富です。

全て和柄をモチーフにしており、金魚柄、てまり柄、矢すがり柄、小花柄など日本人だけではなく海外の人にも人気な首輪になっています。

おでかけをすることがある飼い猫には、首輪と同じ柄のハーネスも合わせて購入がおすすめです。

愛猫が元気ですこやかに暮らせるように願いを込めて、日本伝来以降伝統を守り作られてきた真田紐(さなだひも)を使用しています。

幅9mmのスリムで重量はわずか3gほどの軽い首輪ですが、1つずつ作成された真田紐のおかげで、簡単には壊れません。

製作者は着物や浴衣なども縫っている方で、一針一針丁寧に作られています。

大量生産にはない針の確実さがありますので、安心して長くご利用いただけます。

確実カラーは紺×白、紫×茶、紺×黄、青×茶、赤×茶の5種類です。

多頭飼いの家庭では色違いで着けてあげてもかわいいですね。

一定の重さがかかると外れる安全バックルが使用されています。

真田紐シリーズは他にも市松模様が販売されています。

愛猫が元気ですこやかに暮らせるように願いを込めて、日本伝来以降伝統を守り作られてきた真田紐(さなだひも)を使用しています。

幅9mmのスリムで重量はわずか3gほどの軽い首輪ですが、1つずつ作成された真田紐のおかげで、簡単には壊れません。

製作者は着物や浴衣なども縫っている方で、一針一針丁寧に作られています。

大量生産にはない針の確実さがありますので、安心して長くご利用いただけます。

確実カラーは紺×白、紫×茶、紺×黄、青×茶、赤×茶の5種類です。

多頭飼いの家庭では色違いで着けてあげてもかわいいですね。

一定の重さがかかると外れる安全バックルが使用されています。

真田紐シリーズは他にも市松模様が販売されています。

首輪が苦手な猫におすすめされるシュシュタイプの首輪です。

取り付ける時もサッとできるため、猫にストレスをかけることはありません。

ふっくらと柔らか素材のシュシュタイプです。

サイズ調整機能はありませんが、注文の際にサイズを指定することができます。

シュシュの幅は約1.5cm~2cm程度でごわつかないのが人気の特徴で、希望によって他の生地でも製作検討可能です。

二重リングに鈴が付いていますが、つけないことも可能です。

注文の際に鈴の色(青またはピンク)、鈴の有無を伝えましょう。

首輪が苦手な猫におすすめされるシュシュタイプの首輪です。

取り付ける時もサッとできるため、猫にストレスをかけることはありません。

ふっくらと柔らか素材のシュシュタイプです。

サイズ調整機能はありませんが、注文の際にサイズを指定することができます。

シュシュの幅は約1.5cm~2cm程度でごわつかないのが人気の特徴で、希望によって他の生地でも製作検討可能です。

二重リングに鈴が付いていますが、つけないことも可能です。

注文の際に鈴の色(青またはピンク)、鈴の有無を伝えましょう。

猫首輪の人気ブランドとおすすめ商品10選を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

完全室内飼いの猫であっても、万が一の脱走に備えて首輪をつけてあげるのは飼い主の役割です。

人気商品を参考に、大切な家族の猫ちゃんが気に入ってくれる首輪を見つけてみてくださいね。

猫首輪の人気ブランドとおすすめ商品10選を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

完全室内飼いの猫であっても、万が一の脱走に備えて首輪をつけてあげるのは飼い主の役割です。

人気商品を参考に、大切な家族の猫ちゃんが気に入ってくれる首輪を見つけてみてくださいね。  犬を室内で飼う場合、床の素材は重要ポイントの一つです。

フローリングの家庭が多いと思いますが、フローリングは足が滑りやすく足を痛める原因になったり、老犬には滑って歩きづらいです。

ですから、滑り止めマットはぜひ敷いておきたいものです。

犬の足音を小さくする役目や傷や汚れからも床を守ります。

マットによって機能も少し違っているので、いろいろご紹介していきたいと思います。

ご家庭にぴったりのマットを選んでくださいね。

犬を室内で飼う場合、床の素材は重要ポイントの一つです。

フローリングの家庭が多いと思いますが、フローリングは足が滑りやすく足を痛める原因になったり、老犬には滑って歩きづらいです。

ですから、滑り止めマットはぜひ敷いておきたいものです。

犬の足音を小さくする役目や傷や汚れからも床を守ります。

マットによって機能も少し違っているので、いろいろご紹介していきたいと思います。

ご家庭にぴったりのマットを選んでくださいね。

実際に飼い主さんはどんな滑り止めマットを使用しているのでしょうか。

機能的で、かつ部屋の雰囲気を壊さないおしゃれなマットがあれば一番いいですね。

ペット用品の通販などでもいろいろな種類が出ていますが、無印良品のマットの評判が良いみたいです。

果たして無印のマットはどうなのか、ニトリのマットとも比べてみました。

実際に飼い主さんはどんな滑り止めマットを使用しているのでしょうか。

機能的で、かつ部屋の雰囲気を壊さないおしゃれなマットがあれば一番いいですね。

ペット用品の通販などでもいろいろな種類が出ていますが、無印良品のマットの評判が良いみたいです。

果たして無印のマットはどうなのか、ニトリのマットとも比べてみました。

室内で犬を飼うには絶対に必要な滑り止めマット。参考になりましたか?

怪我をさせないためにも、そして床の傷や汚れを防ぐためにもご家庭に合ったものを選んでください。

犬がくつろぐ場所やトイレ、食事場所などに合わせてマットを変えてみるのも大切です。

機能性を見極めて、部屋にぴったりなマットが見つかるといいですね。

室内で犬を飼うには絶対に必要な滑り止めマット。参考になりましたか?

怪我をさせないためにも、そして床の傷や汚れを防ぐためにもご家庭に合ったものを選んでください。

犬がくつろぐ場所やトイレ、食事場所などに合わせてマットを変えてみるのも大切です。

機能性を見極めて、部屋にぴったりなマットが見つかるといいですね。  猫はなぜ、飼い主さんのそばで寝たがるのでしょうか。

寒いと暖かいところに行きたい、なんだか寂しいからくっついていたいなどが考えられますが、なにより信頼できる飼い主さんのそばが安心して眠ることができるからでしょう。

そばに寄ってきて安心して眠る様子はなんとも可愛らしいですよね。

猫が飼い主さんのそばで寝る主な理由を2つご紹介いたします。

猫はなぜ、飼い主さんのそばで寝たがるのでしょうか。

寒いと暖かいところに行きたい、なんだか寂しいからくっついていたいなどが考えられますが、なにより信頼できる飼い主さんのそばが安心して眠ることができるからでしょう。

そばに寄ってきて安心して眠る様子はなんとも可愛らしいですよね。

猫が飼い主さんのそばで寝る主な理由を2つご紹介いたします。

猫は飼い主さんのそばで寝るとき、幸せを感じているでしょう。

猫は安心できる場所でなければ寝ることはありません。

信頼・安心できる飼い主さんのそばであればこそ、安らぐことができ、気持ちが落ち着けることができます。

猫が飼い主さんのそばで寝るのが幸せな理由と、居心地が良くて幸せを感じる理由についてご紹介したいと思います。”

猫は飼い主さんのそばで寝るとき、幸せを感じているでしょう。

猫は安心できる場所でなければ寝ることはありません。

信頼・安心できる飼い主さんのそばであればこそ、安らぐことができ、気持ちが落ち着けることができます。

猫が飼い主さんのそばで寝るのが幸せな理由と、居心地が良くて幸せを感じる理由についてご紹介したいと思います。”

猫が飼い主さんと一緒に寝ていたいと感じるのは、飼い主さんの側が猫にとって適温だからです。

特に、飼い主さんと一緒に寝るふかふかの毛布や布団が居心地の良い場所となっています。

かつて一緒に寝ていた母猫や兄弟と同じようなぬくもりを感じるからでしょう。

猫にとって信頼できる飼い主さんのそばが、安全でぐっすり眠れる居心地の良い場所であり、幸せそのもなのです。

猫がお腹を出して、全身の力を抜いて幸せそうに寝ているときは、飼い主さんのそばで幸せを感じている証拠です。

猫が飼い主さんと一緒に寝ていたいと感じるのは、飼い主さんの側が猫にとって適温だからです。

特に、飼い主さんと一緒に寝るふかふかの毛布や布団が居心地の良い場所となっています。

かつて一緒に寝ていた母猫や兄弟と同じようなぬくもりを感じるからでしょう。

猫にとって信頼できる飼い主さんのそばが、安全でぐっすり眠れる居心地の良い場所であり、幸せそのもなのです。

猫がお腹を出して、全身の力を抜いて幸せそうに寝ているときは、飼い主さんのそばで幸せを感じている証拠です。

いかがでしたでしょうか。

なぜ猫が飼い主さんのそばで寝たがるのかお分かりいただけたかと思います。

信頼できる飼い主さんのそばは、温かくてぬくもりを感じるからだけでなく、気持ちが安らぎ、安心できるからなのでしょう。

飼い主さんの方も、家族の一員である猫の温もりを感じると癒されると思います。

何より猫が信頼しきっていることを感じることができるのはとても幸せなことですね。

いかがでしたでしょうか。

なぜ猫が飼い主さんのそばで寝たがるのかお分かりいただけたかと思います。

信頼できる飼い主さんのそばは、温かくてぬくもりを感じるからだけでなく、気持ちが安らぎ、安心できるからなのでしょう。

飼い主さんの方も、家族の一員である猫の温もりを感じると癒されると思います。

何より猫が信頼しきっていることを感じることができるのはとても幸せなことですね。  人間はぼ~っとしている時や集中している時など、気がついたら口が半開きになっていることがあります。

しかし、飼っている猫をふと見た時に、口が半開きになっていたらちょっとびっくりしますよね。

そこで、ここではどうして猫の口が半開きになるのかを解説していきましょう!

人間はぼ~っとしている時や集中している時など、気がついたら口が半開きになっていることがあります。

しかし、飼っている猫をふと見た時に、口が半開きになっていたらちょっとびっくりしますよね。

そこで、ここではどうして猫の口が半開きになるのかを解説していきましょう!

口を半開きにして犬歯をちらつけせているのは、怒る寸前のサインです。

人間で例えると、舌打ちしたり、指をポキポキならし相手に無言のプレッシャーをかける状態に近いでしょう。

また、口を半開きにしながら、目をそらさず相手の顔をじっと見つめるのは、自信の表れで「そっちにやる気があるなら俺は逃げないぜ!」という感じです。

猫がこういう表情をしている時は、飼い主さんであっても思わぬ攻撃を受ける時がありますので不用意に近づかない方が無難でしょう。

特に低い唸り声を出している時は要注意ですので気をつけるようにしてください。

口を半開きにして犬歯をちらつけせているのは、怒る寸前のサインです。

人間で例えると、舌打ちしたり、指をポキポキならし相手に無言のプレッシャーをかける状態に近いでしょう。

また、口を半開きにしながら、目をそらさず相手の顔をじっと見つめるのは、自信の表れで「そっちにやる気があるなら俺は逃げないぜ!」という感じです。

猫がこういう表情をしている時は、飼い主さんであっても思わぬ攻撃を受ける時がありますので不用意に近づかない方が無難でしょう。

特に低い唸り声を出している時は要注意ですので気をつけるようにしてください。

起きている時に、口が半開きであれば「威嚇」や「フレーメン反応」でしたが、寝ている時にも口が半開きになっていることがあります。

このような状態は、その子の癖や夢を見ている、寝言を言っているなどもありますので、一概には言えないのですが、

中には病気の兆候の可能性もあります。

ここでは、口を半開きにしながら寝ている猫はどんな病気の可能性があるのかをご紹介します。

起きている時に、口が半開きであれば「威嚇」や「フレーメン反応」でしたが、寝ている時にも口が半開きになっていることがあります。

このような状態は、その子の癖や夢を見ている、寝言を言っているなどもありますので、一概には言えないのですが、

中には病気の兆候の可能性もあります。

ここでは、口を半開きにしながら寝ている猫はどんな病気の可能性があるのかをご紹介します。

猫というのは体が非常に柔らかいので、いろんな寝方をします。

中にはユニークな寝相の猫もいますよね!

口を半開きにしてユニークな格好で寝ている場合は、単なる寝相の可能性もあり特に大きな問題はないでしょう。

しかし、心配であれば、一度病院の先生に相談してみてもいいかもしれません。

猫というのは体が非常に柔らかいので、いろんな寝方をします。

中にはユニークな寝相の猫もいますよね!

口を半開きにしてユニークな格好で寝ている場合は、単なる寝相の可能性もあり特に大きな問題はないでしょう。

しかし、心配であれば、一度病院の先生に相談してみてもいいかもしれません。

口が半開きの猫ちゃんが大人気の「ちょりチャンネル」というYoutubeを見たことありますか?

クリっとした可愛い目、そして常に半開きの口がなんとも可愛いんです!

何とフォトブックも販売しています!

そんなちょりの特徴でもある半開きの口が病気なのではないか?という噂もちらほら。

そこで、ここではちょりチャンネルについてご紹介していきましょう!

〈ちょりチャンネルYoutubeはこちら〉

口が半開きの猫ちゃんが大人気の「ちょりチャンネル」というYoutubeを見たことありますか?

クリっとした可愛い目、そして常に半開きの口がなんとも可愛いんです!

何とフォトブックも販売しています!

そんなちょりの特徴でもある半開きの口が病気なのではないか?という噂もちらほら。

そこで、ここではちょりチャンネルについてご紹介していきましょう!

〈ちょりチャンネルYoutubeはこちら〉

今回は、猫の口が半開きになっている状態や可能性がある病気、そして、常に口が半開きのちょり君についてご紹介してきました。

猫の口が半開きになっている状態には様々な要因があることがわかりましたね。

そして、口が半開きであっても病気ではないちょり君のような猫もいます。

飼っている猫が気になる半開きになっているようであれば、一度病院で診察してもらうことをおすすめします!

今回は、猫の口が半開きになっている状態や可能性がある病気、そして、常に口が半開きのちょり君についてご紹介してきました。

猫の口が半開きになっている状態には様々な要因があることがわかりましたね。

そして、口が半開きであっても病気ではないちょり君のような猫もいます。

飼っている猫が気になる半開きになっているようであれば、一度病院で診察してもらうことをおすすめします!

自宅で猫が亡くなった場合、猫が本当に息を引き取っているのかを飼い主さんが確認しなければなりません。

その場合、どのように確認すればいいのか獣医師に聞いてみました。

自宅で猫が亡くなった場合、猫が本当に息を引き取っているのかを飼い主さんが確認しなければなりません。

その場合、どのように確認すればいいのか獣医師に聞いてみました。

猫の死亡が確認されたら、供養に備えて遺体を安置する準備をします。

遺体を安置するために、以下のものを用意しましょう。

猫の死亡が確認されたら、供養に備えて遺体を安置する準備をします。

遺体を安置するために、以下のものを用意しましょう。

次に、腐敗を防ぎ状態を保つために、猫の遺体の脇やお腹あたりに保冷剤をあてます。

保冷剤がない時は、氷を入れた袋を代用しましょう。

そして、時間の経過とともに、体液が出てくる場合はありますので、棺の中にはしっかりタオルなどを敷いておき、必要に応じて目・耳・口・肛門などにガーゼをあてます。

火葬や土葬するまでに時間が空いてしまう場合は、上記のようにできるだけ綺麗な状態で遺体を保管してあげるのがいいでしょう。

次に、腐敗を防ぎ状態を保つために、猫の遺体の脇やお腹あたりに保冷剤をあてます。

保冷剤がない時は、氷を入れた袋を代用しましょう。

そして、時間の経過とともに、体液が出てくる場合はありますので、棺の中にはしっかりタオルなどを敷いておき、必要に応じて目・耳・口・肛門などにガーゼをあてます。

火葬や土葬するまでに時間が空いてしまう場合は、上記のようにできるだけ綺麗な状態で遺体を保管してあげるのがいいでしょう。

猫の遺体を無事安置することができれば、供養をしてあげます。

方法としては4つ

猫の遺体を無事安置することができれば、供養をしてあげます。

方法としては4つ

家族同然である猫を亡くし、ペットロスになる方は沢山います。

ペット霊園で火葬し、お骨を拾ってあげ、しっかり供養してあげることでペットロスを防ぐことに繋がるのです。

ペット霊園で供養するメリットとデメリットは以下の通りです。

★メリット

家族同然である猫を亡くし、ペットロスになる方は沢山います。

ペット霊園で火葬し、お骨を拾ってあげ、しっかり供養してあげることでペットロスを防ぐことに繋がるのです。

ペット霊園で供養するメリットとデメリットは以下の通りです。

★メリット

猫は死んだらどこにいくのでしょうか?

短い生涯でも家族同然に過ごしてきた猫を思い出すと泣きそうな気持ちになります。

しかし、ずっと猫を思い泣いたり悲しんだりするのは亡くなった猫によくないと言われています。

なぜでしょう?

そこでここでは猫が死んだ後にどうなると言われているのか不思議な伝承「虹の橋」と共にご紹介していきます。

猫は死んだらどこにいくのでしょうか?

短い生涯でも家族同然に過ごしてきた猫を思い出すと泣きそうな気持ちになります。

しかし、ずっと猫を思い泣いたり悲しんだりするのは亡くなった猫によくないと言われています。

なぜでしょう?

そこでここでは猫が死んだ後にどうなると言われているのか不思議な伝承「虹の橋」と共にご紹介していきます。

多くの猫は毎日遊びながら楽しんで暮らしているのですが、中には楽しめない猫も存在するようです。

そこは「雨降り地区」と呼ばれる場所。

雨が降り続き、とても遊ぶ気になれない猫やペット達がいます。

なぜ、雨降り地区に行ってしまうことになったのでしょうか?

実は、雨降り地区から出られない猫やペット達というのは、毎日悲しんで泣いている飼い主さんを持つ子達。

大好きだった飼い主さんが亡くなった猫やペットを思い泣いていると、猫やペット達も悲しい気持ちになってしまい、雨降り地区から出て遊ぶ気持ちになれないのだそうです。

悲しみを乗り越えるまでに時間がかかってしまうでしょうが、猫やペット達に笑顔を見せてあげてください。

そうすることで、雨降り地区から出て他の仲間と楽しく過ごすことができますよ!

多くの猫は毎日遊びながら楽しんで暮らしているのですが、中には楽しめない猫も存在するようです。

そこは「雨降り地区」と呼ばれる場所。

雨が降り続き、とても遊ぶ気になれない猫やペット達がいます。

なぜ、雨降り地区に行ってしまうことになったのでしょうか?

実は、雨降り地区から出られない猫やペット達というのは、毎日悲しんで泣いている飼い主さんを持つ子達。

大好きだった飼い主さんが亡くなった猫やペットを思い泣いていると、猫やペット達も悲しい気持ちになってしまい、雨降り地区から出て遊ぶ気持ちになれないのだそうです。

悲しみを乗り越えるまでに時間がかかってしまうでしょうが、猫やペット達に笑顔を見せてあげてください。

そうすることで、雨降り地区から出て他の仲間と楽しく過ごすことができますよ!

今回は、猫が死んだ時の埋葬方法や猫が死んだらどうなるのかをご紹介してきました。

猫は亡くなると虹の橋の向かうのだということがわかりましたね!

しかし、飼い主さんがいつまでも悲しんでいると雨降り地区から出ることができません。

綺麗に埋葬し、供養をしてあげて、前向きに進むようにしましょう!

そうすることで、亡くなった猫は虹の橋で遊びながらあなたを待っていてくれます。

そして、いつかまた一緒に幸せに過ごせるのではないでしょうか。

今回は、猫が死んだ時の埋葬方法や猫が死んだらどうなるのかをご紹介してきました。

猫は亡くなると虹の橋の向かうのだということがわかりましたね!

しかし、飼い主さんがいつまでも悲しんでいると雨降り地区から出ることができません。

綺麗に埋葬し、供養をしてあげて、前向きに進むようにしましょう!

そうすることで、亡くなった猫は虹の橋で遊びながらあなたを待っていてくれます。

そして、いつかまた一緒に幸せに過ごせるのではないでしょうか。  飼い猫がある日突然死んでしまったらどうしますか?

悲しさと絶望感でいっぱいになってしまいますか?

できれば経験したくはないでしょう。

飼い猫が死ぬのが怖い!!

そう思うかもしれません。

でも飼い猫も生きている以上、いつか死を迎えます。

飼い猫が死ぬのが怖いという感情は人間だけが持つ独自の考え方です。

一方、猫は「自分が死んだらどうしよう」とは考えずに、逆に幸せを考えます。

雨風にさらされず、飢えも知らずに、安心して暮らせる場所、つまり飼い主さんの家で過ごせたことがなによりも幸せで、「こちらは何も後悔していないよ」と言っているのかもしれません。

たとえ命の長さは短かったとしても、生きている一瞬、一瞬が幸せであったのかが大切なのです。

飼い猫がある日突然死んでしまったらどうしますか?

悲しさと絶望感でいっぱいになってしまいますか?

できれば経験したくはないでしょう。

飼い猫が死ぬのが怖い!!

そう思うかもしれません。

でも飼い猫も生きている以上、いつか死を迎えます。

飼い猫が死ぬのが怖いという感情は人間だけが持つ独自の考え方です。

一方、猫は「自分が死んだらどうしよう」とは考えずに、逆に幸せを考えます。

雨風にさらされず、飢えも知らずに、安心して暮らせる場所、つまり飼い主さんの家で過ごせたことがなによりも幸せで、「こちらは何も後悔していないよ」と言っているのかもしれません。

たとえ命の長さは短かったとしても、生きている一瞬、一瞬が幸せであったのかが大切なのです。

2015年、ペットの死を受け入れられない飼い主がYahoo知恵袋に「亡くなったはずの猫がご飯を食べに来ます」という投稿がされました。

投稿に対して「猫の死を受け入れきれていないように思えて心配」と回答をし「アンサーが優しすぎる」と注目を集め、ネット上で話題になっています。

2015年、ペットの死を受け入れられない飼い主がYahoo知恵袋に「亡くなったはずの猫がご飯を食べに来ます」という投稿がされました。

投稿に対して「猫の死を受け入れきれていないように思えて心配」と回答をし「アンサーが優しすぎる」と注目を集め、ネット上で話題になっています。

長年一緒に暮らしてきた猫の死はとても悲しいものです。

たとえその命が短かったとしても、人間も猫も生きている間、一緒に過ごした時間がなによりも大切なのです。

「もっと生きてほしかった」「もっと一緒に過ごしたかった」そう思うかもしれません。

でも生きている間、一緒に暮らしていた間が幸せだったらそれでよいのです。

亡くなった後、ちゃんと飼い主が幸せに暮らしていればそれはそれで亡くなったペット達もあの世に旅立ちができるんじゃないかと思います。

長年一緒に暮らしてきた猫の死はとても悲しいものです。

たとえその命が短かったとしても、人間も猫も生きている間、一緒に過ごした時間がなによりも大切なのです。

「もっと生きてほしかった」「もっと一緒に過ごしたかった」そう思うかもしれません。

でも生きている間、一緒に暮らしていた間が幸せだったらそれでよいのです。

亡くなった後、ちゃんと飼い主が幸せに暮らしていればそれはそれで亡くなったペット達もあの世に旅立ちができるんじゃないかと思います。

猫が食べてすぐに吐くことを吐き戻しといいますが、猫が吐く背景には様々な原因があります。

飼っている猫は吐いてしまうと心配ですよね。

しかし、猫は比較的よく吐く生き物ですので吐いたからといって必ずしも病気ではありません。

次にご紹介するようなケースであれば吐いたとしても緊急性は少なく様子をみていても大丈夫でしょう。

猫が食べてすぐに吐くことを吐き戻しといいますが、猫が吐く背景には様々な原因があります。

飼っている猫は吐いてしまうと心配ですよね。

しかし、猫は比較的よく吐く生き物ですので吐いたからといって必ずしも病気ではありません。

次にご紹介するようなケースであれば吐いたとしても緊急性は少なく様子をみていても大丈夫でしょう。

もし新しいキャットフードに変えた後に吐き戻しがあった場合、どうしてもキャットフードが原因だと考えますよね。

しかし、原因は一概に言えないのでここでは、猫が吐くのを予防するための吐き戻し対策方法をご紹介します。

もし新しいキャットフードに変えた後に吐き戻しがあった場合、どうしてもキャットフードが原因だと考えますよね。

しかし、原因は一概に言えないのでここでは、猫が吐くのを予防するための吐き戻し対策方法をご紹介します。

今回は猫の吐き戻しについてご紹介してきました。

猫は基本的によく吐く生き物ですが、中には病気に繋がっていることもあります。

猫が吐いた場合は、どのような状況でどんなものを与え、

頻度などをしっかりメモをとるようにし、

あまりにひどい場合はすぐに病院へいくようにしてください。

全てが病気とは言えないので今回ご紹介したような感じであれば少し様子をみて愛猫の状態がどのような感じ化をしっかり観察してくださいね。

今回は猫の吐き戻しについてご紹介してきました。

猫は基本的によく吐く生き物ですが、中には病気に繋がっていることもあります。

猫が吐いた場合は、どのような状況でどんなものを与え、

頻度などをしっかりメモをとるようにし、

あまりにひどい場合はすぐに病院へいくようにしてください。

全てが病気とは言えないので今回ご紹介したような感じであれば少し様子をみて愛猫の状態がどのような感じ化をしっかり観察してくださいね。  病気というのは生きている全ての命あるものに発症しますが、

犬については犬種によって病気になりやすい部位というものが存在します。

今回は病気になりやすい犬ランキングについてご紹介しますが、

まずは耳の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

病気というのは生きている全ての命あるものに発症しますが、

犬については犬種によって病気になりやすい部位というものが存在します。

今回は病気になりやすい犬ランキングについてご紹介しますが、

まずは耳の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

続いては歯や口腔の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

続いては歯や口腔の病気になりやすい犬ランキングをご紹介します!

今回は耳・歯・口腔の病気やその他になりやすい病気を犬種別にご紹介してきました。

犬種によってなりやすい病気が違いますので、

これから犬を迎え入れようと思っているかた、

また今既に犬を飼われている方はどんな病気になりやすいのかしっかり把握し、

日々の観察やお手入れを欠かさないようにしましょう。

今回は耳・歯・口腔の病気やその他になりやすい病気を犬種別にご紹介してきました。

犬種によってなりやすい病気が違いますので、

これから犬を迎え入れようと思っているかた、

また今既に犬を飼われている方はどんな病気になりやすいのかしっかり把握し、

日々の観察やお手入れを欠かさないようにしましょう。  ペットロスとは比較的新しい言葉ですが、最近はペットを飼う方が増えてきたことでよく耳にするようになってきましね。

ペットロスとは、「ペットを亡くした」という飼い主の体験やそれによる悲しみのことを言います。

ですので、ペットロスは珍しいことではなく、ペットを飼っている方であれば誰でも経験するできごとなのです。

ペットロスになった際の心理状況は

ペットロスとは比較的新しい言葉ですが、最近はペットを飼う方が増えてきたことでよく耳にするようになってきましね。

ペットロスとは、「ペットを亡くした」という飼い主の体験やそれによる悲しみのことを言います。

ですので、ペットロスは珍しいことではなく、ペットを飼っている方であれば誰でも経験するできごとなのです。

ペットロスになった際の心理状況は

ペットロスになると、精神的な病や身体的な病になってしまう可能性が高くなります。

それらの症状を重症化させてしまう要因としてどんな予防・対処をすべきかということを、ペットの生前と死後の各段階に分けてご紹介していきます。

ペットロスになると、精神的な病や身体的な病になってしまう可能性が高くなります。

それらの症状を重症化させてしまう要因としてどんな予防・対処をすべきかということを、ペットの生前と死後の各段階に分けてご紹介していきます。

可愛がっていたペットが亡くなってしまったとき、ふと

「幸せに暮らしているのかな」

「いつか再会できるといいな」

と考えることはありませんか?

可愛がっていたペットが亡くなってしまったとき、ふと

「幸せに暮らしているのかな」

「いつか再会できるといいな」

と考えることはありませんか?

ペットが亡くなった後、どんな形でもいいから再会したいという声を沢山聞きます。

そのことについて解説していきましょう。

ペットとの再会パターンは3つあり

①死後の世界で再会する

飼い主さんが亡くなった時に、魂のふるさとに戻って、飼い主さんの魂が経験した情報を共有します。

その際、先に亡くなったペットの魂が経験した情報も共有することになり、飼い主さんとペットの情報が共有した時に再会したという認識になるのです。

②ペットが転生して生まれ変わる

ペットが亡くなった後、どんな形でもいいから再会したいという声を沢山聞きます。

そのことについて解説していきましょう。

ペットとの再会パターンは3つあり

①死後の世界で再会する

飼い主さんが亡くなった時に、魂のふるさとに戻って、飼い主さんの魂が経験した情報を共有します。

その際、先に亡くなったペットの魂が経験した情報も共有することになり、飼い主さんとペットの情報が共有した時に再会したという認識になるのです。

②ペットが転生して生まれ変わる

ペットの魂が成長・経験をし、同じ飼い主さんと再度過ごすことが必要な場合には、もう一度同じ飼い主さんのペットとして生まれ変わることがあります。

ペットの魂は転生が早く、飼い主さんが生きている間に転生し、姿や形は変わっても再会できる可能性があるでしょう。

これは実際によくある話です。

③気配や鳴き声を感じる

ペットがいつも過ごしていた場所に気配を感じたり、鳴き声が聞こえたような気がする…

そんな時は、亡くなったペットが飼い主さんの近くにいる可能性が高いです。

姿は見えませんが、話しかけてあげると喜ぶはずですよ。

ペットの魂が成長・経験をし、同じ飼い主さんと再度過ごすことが必要な場合には、もう一度同じ飼い主さんのペットとして生まれ変わることがあります。

ペットの魂は転生が早く、飼い主さんが生きている間に転生し、姿や形は変わっても再会できる可能性があるでしょう。

これは実際によくある話です。

③気配や鳴き声を感じる

ペットがいつも過ごしていた場所に気配を感じたり、鳴き声が聞こえたような気がする…

そんな時は、亡くなったペットが飼い主さんの近くにいる可能性が高いです。

姿は見えませんが、話しかけてあげると喜ぶはずですよ。

ペットが亡くなった際、最大限してあげていたとしても心残りや後悔の念は消えないのではないでしょうか。

そんな時は、亡くなったペットにしてあげたかったことを別の形で行うということです。

残念ながら亡くなったペットにはしてあげられませんが、他に飼っているペットにしてあげてもいいですし、他の人が飼っているペットにしてあげてもいいでしょう。

その際は

「〇〇ちゃんにもこんなことしてあげたかったんだよ!」

「こんなことして遊んであげたかったのにごめんね」

「叱ってばかりでごめんなさい」

とはっきりそのペットに伝えるようにしてみてください。

亡くなったペットではなくても必ずその気持ちは伝わります。

ペットが亡くなった際、最大限してあげていたとしても心残りや後悔の念は消えないのではないでしょうか。

そんな時は、亡くなったペットにしてあげたかったことを別の形で行うということです。

残念ながら亡くなったペットにはしてあげられませんが、他に飼っているペットにしてあげてもいいですし、他の人が飼っているペットにしてあげてもいいでしょう。

その際は

「〇〇ちゃんにもこんなことしてあげたかったんだよ!」

「こんなことして遊んであげたかったのにごめんね」

「叱ってばかりでごめんなさい」

とはっきりそのペットに伝えるようにしてみてください。

亡くなったペットではなくても必ずその気持ちは伝わります。

可愛がっていたペットが亡くなったら悲しいのは当然の感情です。

ですが、いつまでも悲しがっていたら亡くなったペットをこの世に引き留めてしまうことになってしまうのです。

飼い主さんが長期間悲しんでいる姿をペットは不安な気持ちで見ているということもあります。

そうなってしまわないために、ペットが亡くなって少し時間が経過し心が落ち着いたら、話かけたり、思い出してあげるということでペットを安心させてあげてください。

大切なのは「共に同じ時間を過ごせたことを感謝する」ということ。

亡くなった後も感謝と愛情を送り続けてあげることが大切ですよ!

飼い主さんが前向きな気持ちになってくれることで、ペットは安心して天国へ行くことができ、次の転生に向けての準備ができます。

可愛がっていたペットが亡くなったら悲しいのは当然の感情です。

ですが、いつまでも悲しがっていたら亡くなったペットをこの世に引き留めてしまうことになってしまうのです。

飼い主さんが長期間悲しんでいる姿をペットは不安な気持ちで見ているということもあります。

そうなってしまわないために、ペットが亡くなって少し時間が経過し心が落ち着いたら、話かけたり、思い出してあげるということでペットを安心させてあげてください。

大切なのは「共に同じ時間を過ごせたことを感謝する」ということ。

亡くなった後も感謝と愛情を送り続けてあげることが大切ですよ!

飼い主さんが前向きな気持ちになってくれることで、ペットは安心して天国へ行くことができ、次の転生に向けての準備ができます。

ペットの供養について、特別なことをしないといけないと思うことはありません。

ただ、写真をリビングに置いたり、ポジティブな話や近況を伝えてあげるだけでいいと思います。

きちんとした形で供養してあげたいと思う場合は、ペット霊園や納骨堂で供養してもらってもいいかと思いますし、今はペットも一緒に入れるお墓もあるようですよ!

大切なのはペットを思う気持ち、飼い主さんがしてあげたい気持ちですので、ペットと家族に合った供養の仕方で十分なのではないでしょうか。

ペットの供養について、特別なことをしないといけないと思うことはありません。

ただ、写真をリビングに置いたり、ポジティブな話や近況を伝えてあげるだけでいいと思います。

きちんとした形で供養してあげたいと思う場合は、ペット霊園や納骨堂で供養してもらってもいいかと思いますし、今はペットも一緒に入れるお墓もあるようですよ!

大切なのはペットを思う気持ち、飼い主さんがしてあげたい気持ちですので、ペットと家族に合った供養の仕方で十分なのではないでしょうか。

可愛がっていたペットが亡くなった後、「今何をしているのかな?」とふと思い出すことはあるでしょう。

ペットの死後のパターンは大きく分けて3つあり

①死を理解しあの世の世界に戻る

飼い主さんが悲しんでいる姿を見て、あの世に中々戻れないペットも中にはいます。

亡くなった直後はペット自身が亡くなったことを理解できずにこの世に彷徨っていることが多いですが、時間が経ち、飼い主さんがたまに思い出してくれたり話かけてあげるということで、ペット自身が亡くなったことを理解し、安心してあの世に戻ることができるのです。

②死後も飼い主さんの近くにおり、飼い主さんや家族を見ている

可愛がっていたペットが亡くなった後、「今何をしているのかな?」とふと思い出すことはあるでしょう。

ペットの死後のパターンは大きく分けて3つあり

①死を理解しあの世の世界に戻る

飼い主さんが悲しんでいる姿を見て、あの世に中々戻れないペットも中にはいます。

亡くなった直後はペット自身が亡くなったことを理解できずにこの世に彷徨っていることが多いですが、時間が経ち、飼い主さんがたまに思い出してくれたり話かけてあげるということで、ペット自身が亡くなったことを理解し、安心してあの世に戻ることができるのです。

②死後も飼い主さんの近くにおり、飼い主さんや家族を見ている

このパターンは、ペット自身、亡くなったことを理解しているのですが、まだ飼い主さんや家族の近くにいたいと思っているときでしょう。

飼い主さんや家族が亡くなったことを悲しんでいる姿を見たり、亡くなっても飼い主さんを守りたいという強い思いがあるときはこのパターンが多いです。

③ペット自身が亡くなったことを理解していない

このパターンは、ペット自身が亡くなったことに気がついていないので、生きていたときのように生活して、飼い主さんに甘えたりしています。

このパターンは、ペット自身、亡くなったことを理解しているのですが、まだ飼い主さんや家族の近くにいたいと思っているときでしょう。

飼い主さんや家族が亡くなったことを悲しんでいる姿を見たり、亡くなっても飼い主さんを守りたいという強い思いがあるときはこのパターンが多いです。

③ペット自身が亡くなったことを理解していない

このパターンは、ペット自身が亡くなったことに気がついていないので、生きていたときのように生活して、飼い主さんに甘えたりしています。

今回はペットの死の意味について解説してきました。

家族同然だったペットを亡くすのは当然悲しいことで、落ち込むのは仕方ないことです。

しかし、ペットの死後、ペットがどのように過ごしているのか、どんな気持ちなのかがわかるだけで、少しでも救われるのではないでしょうか。

今回はペットの死の意味について解説してきました。

家族同然だったペットを亡くすのは当然悲しいことで、落ち込むのは仕方ないことです。

しかし、ペットの死後、ペットがどのように過ごしているのか、どんな気持ちなのかがわかるだけで、少しでも救われるのではないでしょうか。  特に変わった様子もなくて元気そうなのに、愛犬がご飯を食べなくなってしまった……

犬がドッグフードを食べない、朝は食べるけれど夜は食べないとか、

トッピングしか食べない、と悩む飼い主さんは意外に多くいます。

1回や2回ならそれほど気にしなくても、何日も食べないなんてことになったら心配してしまいますよね。

そんな時、少しだけ普段の生活を振り返ってみてください。

飼い主さんが何気なくしていることが原因の場合もあります。

犬のわがままがエスカレートする前に、しっかり対策を取りましょう。

特に変わった様子もなくて元気そうなのに、愛犬がご飯を食べなくなってしまった……

犬がドッグフードを食べない、朝は食べるけれど夜は食べないとか、

トッピングしか食べない、と悩む飼い主さんは意外に多くいます。

1回や2回ならそれほど気にしなくても、何日も食べないなんてことになったら心配してしまいますよね。

そんな時、少しだけ普段の生活を振り返ってみてください。

飼い主さんが何気なくしていることが原因の場合もあります。

犬のわがままがエスカレートする前に、しっかり対策を取りましょう。

元気な成犬がご飯を食べない時は「少しくらい食べなくても平気でしょ」と

飼い主さんもそれほど気にせずにいられるかもしれませんが、

老犬が食べないと心配になってしまいますよね。

老犬の場合はわがままなだけなのか病気なのか

それとも何か他に理由があるのかと色々思い悩んでしまうかもしれません。

老犬がご飯を食べない場合はどのような原因が考えられるでしょうか。次の項目で見ていきましょう。

元気な成犬がご飯を食べない時は「少しくらい食べなくても平気でしょ」と

飼い主さんもそれほど気にせずにいられるかもしれませんが、

老犬が食べないと心配になってしまいますよね。

老犬の場合はわがままなだけなのか病気なのか

それとも何か他に理由があるのかと色々思い悩んでしまうかもしれません。

老犬がご飯を食べない場合はどのような原因が考えられるでしょうか。次の項目で見ていきましょう。

一度美味しいおやつやウェットフードなどの口当たりの良い美味しいご飯の味を覚えてしまうと、

犬はまたその美味しいものを食べたくて出てくるまで待ち続けてしまうことがあります。

待っていれば必ず出てくるはずだと、目の前のドライフードを無視してしまうのです。

「失敗した~」と飼い主さんは悩んでしまうかもしれませんが、まだ改善策はあります!

少しハードな方法になりますが、悪い習慣は早めに改めるようにしましょう。

一度美味しいおやつやウェットフードなどの口当たりの良い美味しいご飯の味を覚えてしまうと、

犬はまたその美味しいものを食べたくて出てくるまで待ち続けてしまうことがあります。

待っていれば必ず出てくるはずだと、目の前のドライフードを無視してしまうのです。

「失敗した~」と飼い主さんは悩んでしまうかもしれませんが、まだ改善策はあります!

少しハードな方法になりますが、悪い習慣は早めに改めるようにしましょう。

愛犬がわがままでご飯を食べなくなってしまった場合、

飼い主さんは自分のしつけが悪かったと悔やんでしまうかもしれません。

でも反抗期の子供と同様に、時にはきちんとしつけているつもりでもうまくいかなくなることがあります。

あまり深く悩むとますます状況が悪くなることもあるので、

サラッと「これしかあげないよ~」とドライフードを出し続けてみるのもアリだと思います。

また、必ず1日2食摂らなければ病気になるわけでもありません。

一般の常識ではなく、自分の愛犬にとって一番正しいご飯の食べ方を見つけてあげてくださいね。

愛犬がわがままでご飯を食べなくなってしまった場合、

飼い主さんは自分のしつけが悪かったと悔やんでしまうかもしれません。

でも反抗期の子供と同様に、時にはきちんとしつけているつもりでもうまくいかなくなることがあります。

あまり深く悩むとますます状況が悪くなることもあるので、

サラッと「これしかあげないよ~」とドライフードを出し続けてみるのもアリだと思います。

また、必ず1日2食摂らなければ病気になるわけでもありません。

一般の常識ではなく、自分の愛犬にとって一番正しいご飯の食べ方を見つけてあげてくださいね。