犬の肉球の役割とは?

犬の肉球はプニプニしており、いつまでも触っていたくなる感触ですが、実は犬にとっては欠かせない重要な部分となっており、役割もいくつかあります。

そこで、ここでは犬の肉球にはどんな役割があるのかを詳しくご紹介します。

犬の肉球はプニプニしており、いつまでも触っていたくなる感触ですが、実は犬にとっては欠かせない重要な部分となっており、役割もいくつかあります。

そこで、ここでは犬の肉球にはどんな役割があるのかを詳しくご紹介します。

役割①クッション機能

役割の1つ目はクッション機能です。

肉球は、全体重がかかる足先を保護しており、わかりやすく例えると人間の靴のようなイメージを持ってもらえればいいかと思います。

肉球の中でも真ん中の大きな掌球と4つの指球は衝撃を吸収してくれ、ジャンプをしたときなどに足の関節や骨にかかる衝撃を和らげてくれる緩衝材の役割をしています。

このようにクッション機能があるおかげで高いジャンプをしても足を痛めたりしないようになっているのですね。

役割②地面からの熱や冷たさを防ぐ

犬の肉球は分厚い角質層でできており、地面の熱を感じにくいようになっています。

そのおかげで多少温度が高い場所で歩いてもやけどをしません。

また、寒い場所でも元気に走り回ることもできるのですが、その理由は肉球の裏の静脈が冷えても、すぐに近くを通る動脈が血液を温めなおすためと言われています。

犬の肉球は分厚い角質層でできており、地面の熱を感じにくいようになっています。

そのおかげで多少温度が高い場所で歩いてもやけどをしません。

また、寒い場所でも元気に走り回ることもできるのですが、その理由は肉球の裏の静脈が冷えても、すぐに近くを通る動脈が血液を温めなおすためと言われています。

役割③体温調節

犬は汗をかくことができず、暑いときは口をハアハアさせてパンティングを行い熱を外へ排出させていますが、パンティングだけでは体温調節できない場合は肉球から汗を出し体温調節を行います。

犬は体に汗腺はないのですが、唯一肉球と鼻の頭に汗腺があるので、上手に利用しながら体温の上昇を防いでいるのですね。

犬の肉球が腫れる原因は?病気や怪我のサインかも

犬は基本的に手足を触られることを嫌う傾向にあるので、なかなかじっくりと肉球を見ることは少ないかもしれませんが、病気やケガのサインである腫れが見られることがありますので、スキンシップの最中に肉球をチェックすることも必要です。

ここでは、肉球が腫れる原因として考えられる病気やケガをご紹介します。

犬は基本的に手足を触られることを嫌う傾向にあるので、なかなかじっくりと肉球を見ることは少ないかもしれませんが、病気やケガのサインである腫れが見られることがありますので、スキンシップの最中に肉球をチェックすることも必要です。

ここでは、肉球が腫れる原因として考えられる病気やケガをご紹介します。

腫瘍

腫瘍は全身にもできるものなので、当然肉球や指間に出現することもあります。

犬がしきりに肉球を舐めてきにしていたり、出血、化膿、腫れ、歩行困難が見られるような場合は、早めの受診をおすすめします。

なかには悪性腫瘍のこともあり、その場合は早期発見が重要です。

無症状なこともあるので、普段から肉球に異変がないかチェックをするようにしましょう。

指間炎

指間炎とは肉球ではなく、指の間に起こる炎症で、犬が頻繁に肉球を舐めている場合は指間炎を起こしている可能性が高いです。

噛んだときに傷ができたり、舐めて濡れたまま放置すると、そこに汚れが付着し悪化の原因となります。

明らかに炎症が見られる場合は、すぐに受診し炎症を抑えないといけないので、薬や抗生剤で様子を見ることになるでしょう。

特にまだ悪化していない状態であれば、常に清潔を保ち、濡れたままにしないように注意してください。

指間炎とは肉球ではなく、指の間に起こる炎症で、犬が頻繁に肉球を舐めている場合は指間炎を起こしている可能性が高いです。

噛んだときに傷ができたり、舐めて濡れたまま放置すると、そこに汚れが付着し悪化の原因となります。

明らかに炎症が見られる場合は、すぐに受診し炎症を抑えないといけないので、薬や抗生剤で様子を見ることになるでしょう。

特にまだ悪化していない状態であれば、常に清潔を保ち、濡れたままにしないように注意してください。

火傷

先ほど肉球は地面の熱を感じにくくなっているとご紹介しましたが、現在の日本の夏は年々温度が上昇しており、地面の温度は50度や60度になることも少なくありません。

さすがにそこまでの温度に耐えられる肉球ではないので、やけどをする可能性が高くなります。

軽いやけどの場合は、水や保冷剤で冷やしたタオルで包むことで対象できますが、ひどいやけどの場合は、すぐに受診するようにしてください。

犬ジステンバー

犬ジステンバーは犬ジステンバーウイルスに感染することで起こる病気で、感染源は犬ジステンバーウイルスに感染した犬との接触感染やくしゃみ咳などの飛沫による空気感染することもあります。

感染すると、鼻や肉球の皮膚が硬くなるハードパットや発熱・くしゃみ・咳・嘔吐・下痢などさまざまな症状が見られ、根本的な治療はないので、それぞれの症状に対する対処療法のみになってしまうので、感染しないよう定期的なワクチン接種が望ましいです。

犬ジステンバーは犬ジステンバーウイルスに感染することで起こる病気で、感染源は犬ジステンバーウイルスに感染した犬との接触感染やくしゃみ咳などの飛沫による空気感染することもあります。

感染すると、鼻や肉球の皮膚が硬くなるハードパットや発熱・くしゃみ・咳・嘔吐・下痢などさまざまな症状が見られ、根本的な治療はないので、それぞれの症状に対する対処療法のみになってしまうので、感染しないよう定期的なワクチン接種が望ましいです。

犬の肉球が腫れた時の対処方法

もし肉球が腫れてしまうようなことがあったら、どのように対処すればいいのか焦ってしまいますよね。

そこで、ここでは肉球が腫れたときの対処方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

もし肉球が腫れてしまうようなことがあったら、どのように対処すればいいのか焦ってしまいますよね。

そこで、ここでは肉球が腫れたときの対処方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

犬用靴下や靴で肉球を守る

肉球を守るためには、犬用の靴下や靴を活用するのもおすすめです。

しかし、基本的に嫌がる子の方が多いかと思いますので、嫌がらずストレスにならないよう、慣れさせるための時間をかけてゆっくりトレーニングをしていきましょう。

履き慣れたら暑い日や寒い日の散歩のとき肉球にダメージを与えることがなくなるでしょう。

肉球クリームを使う

肉球は乾燥が大敵でもあり、乾燥するとケガをしやすくなり、そこからばい菌などが侵入する可能性が高くなりますので、肉球クリームを使うこともおすすめです。

肉球クリームで肉球をマッサージしてあげ、常に保湿状態にしてあげることでケガ防止に繋がります。

肉球クリームの種類はジェル・ローション・蜜蝋などがあり、香りもさまざまですが、嗅覚が敏感な犬にとってきつすぎるニオイはダメなので、できるだけニオイが少ない安全なものを利用するようにしてください。

足裏に毛が生えている場合は、毛を駆って濡れタオルなどでキレイにしてから行うようにしましょう。

肉球は乾燥が大敵でもあり、乾燥するとケガをしやすくなり、そこからばい菌などが侵入する可能性が高くなりますので、肉球クリームを使うこともおすすめです。

肉球クリームで肉球をマッサージしてあげ、常に保湿状態にしてあげることでケガ防止に繋がります。

肉球クリームの種類はジェル・ローション・蜜蝋などがあり、香りもさまざまですが、嗅覚が敏感な犬にとってきつすぎるニオイはダメなので、できるだけニオイが少ない安全なものを利用するようにしてください。

足裏に毛が生えている場合は、毛を駆って濡れタオルなどでキレイにしてから行うようにしましょう。

清潔を保つ

肉球を守るために一番大切なのが清潔を保つことになります。

散歩に行くときに靴や靴下をどうしても嫌がる場合は、帰宅したらキレイに肉球を拭いて汚れを取り除き、常に清潔にしておいてあげましょう。

アイテムを使わずともキレイにする際に、肉球を必ず見るかと思うので、病気やケガなどの早期発見にも繋がります。

まとめ

今回は、犬の肉球が腫れたときの原因や対処方法・ケア方法などをご紹介してきました。

肉球にはさまざまな役割があり、愛犬を大事に守ってくれている重要な部分ですので、少しの異変も見逃さないよう、日頃からのケアをしっかり行うようにしてあげてください。

そして、万が一異常が見つかったときにはできるだけ早めに受診するようにしましょう。

今回は、犬の肉球が腫れたときの原因や対処方法・ケア方法などをご紹介してきました。

肉球にはさまざまな役割があり、愛犬を大事に守ってくれている重要な部分ですので、少しの異変も見逃さないよう、日頃からのケアをしっかり行うようにしてあげてください。

そして、万が一異常が見つかったときにはできるだけ早めに受診するようにしましょう。

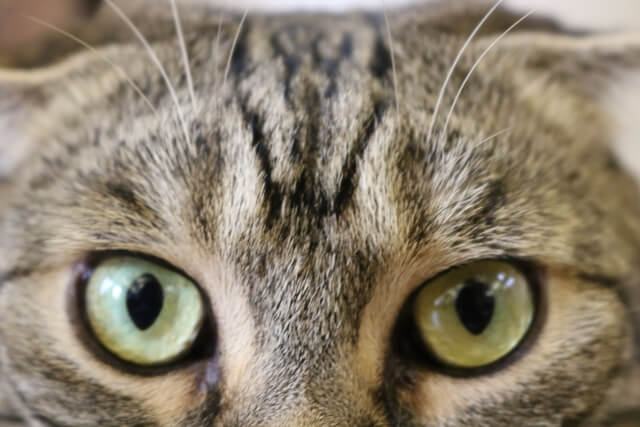

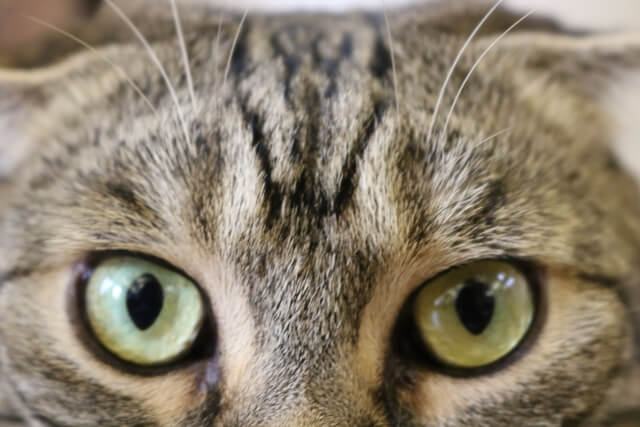

猫は目の色で性格が違う?

日本人は血液型が適度に分散しており、性格診断をする上で、血液型がよく用いられていますが、国によっては血液型が偏っているので、日本のように血液型で性格診断をするのは難しいです。

しかし、海外の方の瞳を見てもらえればわかるように、色にバリエーションがあるため、瞳の色で性格診断が行われる傾向にあります。

猫も同様、さまざまなバリエーションの瞳の色があるので、色での性格診断をしてみたいと思います。

日本人は血液型が適度に分散しており、性格診断をする上で、血液型がよく用いられていますが、国によっては血液型が偏っているので、日本のように血液型で性格診断をするのは難しいです。

しかし、海外の方の瞳を見てもらえればわかるように、色にバリエーションがあるため、瞳の色で性格診断が行われる傾向にあります。

猫も同様、さまざまなバリエーションの瞳の色があるので、色での性格診断をしてみたいと思います。

茶色の瞳

茶色の瞳を持つ猫の性格は、頭脳明晰で他の人から注目を浴びたいと思っている性格なので、デスクワークをしていてもキーボードにわざと乗っかってきて「構って」感をとても出してきます。

そこが魅力を感じる方も多いようですが、仕事の邪魔をされては困ってしまいますよね。

青色の瞳

青色の瞳は美しく人気が高い理由の一つで、知的で繊細、社交的で活発な性格をしているので、新しい友達を作ることを積極的に行います。

一方で、シャイな部分や執念深い部分も持ち合わせているため、一番怒らせたくない猫かもしれません。

青色の瞳は美しく人気が高い理由の一つで、知的で繊細、社交的で活発な性格をしているので、新しい友達を作ることを積極的に行います。

一方で、シャイな部分や執念深い部分も持ち合わせているため、一番怒らせたくない猫かもしれません。

緑色の瞳

賢く個性的でミステリアスな雰囲気を持つ緑色の瞳の猫は、物静かで我慢強い性格の反面、いきなり予測していないような行動に走ることもあり、飼い主を驚かせるかもしれません。

好奇心旺盛で、猫同士の関係も良好に保つことができるため、一度友達ができると長続きできるコミュニケーション能力を持っています。

猫の目の色や特徴一覧

性格の部分でわかって頂けたかと思いますが、猫の目の色には様々あり、それぞれ特徴が違います。

そこで、ここでは、猫の目の色や特徴をわかりやすく解説していきたいと思います。

性格の部分でわかって頂けたかと思いますが、猫の目の色には様々あり、それぞれ特徴が違います。

そこで、ここでは、猫の目の色や特徴をわかりやすく解説していきたいと思います。

グリーン

グリーンの目はブルーの次にメラニン色素が少ない色と言われています。

虹彩にグリーンの色素がある訳ではなく、「レイリー拡散」により緑色に見えるという仕組みになっているようです。

日照時間が短い北国を原産とする猫にはグリーンの目をした猫が多い傾向にあります。

ブルー

吸い込まれてしまいそうなキレイなブルーの目は、高貴さや神秘的な雰囲気が漂っています。

ブルーと言っても1色だけではなく、淡い色の「アクア」、中間の「ブルー」、濃い「サファイヤ」などパターンが分かれているため、それぞれ違う魅力を感じますね。

不思議な存在感を放つ色ですが、実際は青色の色素を持っている訳ではなく、メラニン色素をほとんど持っていないので、少しの色素が光の作用によって拡散されることによりブルー見えると言われており、その現象を「レイリー拡散」と言います。

アンバー(イエロー・ゴールド)

アンバーは英語に訳すと「琥珀」を意味し、単色の強い黄色が特徴で、イエローやゴールドと呼ばれることもあります。

メラニン色素が少し多く、レモンイエローのように見える淡い色や、ゴールドに近い色まで色んなバリエーションが存在している点も魅力の一つではないでしょうか。

アンバーは英語に訳すと「琥珀」を意味し、単色の強い黄色が特徴で、イエローやゴールドと呼ばれることもあります。

メラニン色素が少し多く、レモンイエローのように見える淡い色や、ゴールドに近い色まで色んなバリエーションが存在している点も魅力の一つではないでしょうか。

カッパー

カッパーは「銅色」という意味があり、赤みを帯びた茶色のことを言います。

温暖な地域に住んでいる猫に多く、多くのメラニン色素を持っており、より多くの太陽を浴びたためにこの色に変化したと言われています。

日本猫に一番多い目の色でもあります。

ヘーゼル

ヘーゼルは、目の外側が薄いブラウンやイエローで、内側がグリーンというように2色のグラデーションに見える色です。

グリーンやブルーと比べるとメラニン色素の量はやや多いですが、色の出現の仕方には個体差が大きく、光の加減によってはブラウンが強調されカッパーのように見えることも。

日本猫と外来種のミックスには、ヘーゼルの目が多い傾向にあります。

ヘーゼルは、目の外側が薄いブラウンやイエローで、内側がグリーンというように2色のグラデーションに見える色です。

グリーンやブルーと比べるとメラニン色素の量はやや多いですが、色の出現の仕方には個体差が大きく、光の加減によってはブラウンが強調されカッパーのように見えることも。

日本猫と外来種のミックスには、ヘーゼルの目が多い傾向にあります。

レッド

レッドは珍しい目の色で、うさぎのような赤い目は「アルビノ種」と呼ばれる「先天性色素欠乏症」の症状です。

先天的な異常によりメラニン色素を全く作ることができず、血管の色がそのまま目に出ている状態で、白いうさぎに多く見られることが多いように、猫にも白毛のみに出現します。

皮膚の色もピンクがかっており、紫外線に弱いので室内外でも注意しなければいけません。

猫の目の色が違う?オッドアイについて

オッドアイは左右で目の色が違う猫のことで、正式には「虹彩異色症」呼ばれ、先天的遺伝子異常と言われています。

猫の目としてはとても珍しく、出現の割合は全体の1割以下となっており、オッドアイの多くは全身真っ白な被毛を持っており、片方はブルー、もう片方はアンバーかカッパーです。

ブルーの方の耳には、先天的な視覚異常が出る場合はほとんどで、片目のメラニン色素がなくなってしまうために起こる現象と言われています。

左右の目の色が違うだけではなく、「ダイクロイックアイ」と呼ばれる1つの目に2色混ざり合っているものもオッドアイに含まれており、オッドアイよりも出現割合は少ないでしょう。

オッドアイは左右で目の色が違う猫のことで、正式には「虹彩異色症」呼ばれ、先天的遺伝子異常と言われています。

猫の目としてはとても珍しく、出現の割合は全体の1割以下となっており、オッドアイの多くは全身真っ白な被毛を持っており、片方はブルー、もう片方はアンバーかカッパーです。

ブルーの方の耳には、先天的な視覚異常が出る場合はほとんどで、片目のメラニン色素がなくなってしまうために起こる現象と言われています。

左右の目の色が違うだけではなく、「ダイクロイックアイ」と呼ばれる1つの目に2色混ざり合っているものもオッドアイに含まれており、オッドアイよりも出現割合は少ないでしょう。

猫の目の色は変化する?

生後2か月までの子猫の目は持っている色素に関係なくほとんどが「キトンブルー」と言われている灰色がかったブルーの目をしており、成長に連れて変化していくのですが、早い場合は生後3週間くらいから変化し始め、8か月を過ぎると本来の目の色となります。

このように変化する理由は、成長とともに段々メラニン細胞の働きが活性化するためと言われています。

キトンブルーの目は生後間もない時期にしか見られないものなので、体の成長と一緒に目の変化を見るのも楽しいですよ。

生後2か月までの子猫の目は持っている色素に関係なくほとんどが「キトンブルー」と言われている灰色がかったブルーの目をしており、成長に連れて変化していくのですが、早い場合は生後3週間くらいから変化し始め、8か月を過ぎると本来の目の色となります。

このように変化する理由は、成長とともに段々メラニン細胞の働きが活性化するためと言われています。

キトンブルーの目は生後間もない時期にしか見られないものなので、体の成長と一緒に目の変化を見るのも楽しいですよ。

まとめ

今回は、猫の目の色についてご紹介してきました。

猫の目は様々な色があって、それに伴い性格も違ってくるというのは面白い発見ですね。

自宅で飼っている猫が成長するに連れてどんな色に変化するのか楽しみの一つでもあるのではないでしょうか。

今回は、猫の目の色についてご紹介してきました。

猫の目は様々な色があって、それに伴い性格も違ってくるというのは面白い発見ですね。

自宅で飼っている猫が成長するに連れてどんな色に変化するのか楽しみの一つでもあるのではないでしょうか。

猫の顔文字一覧~楽しい編~

表情豊かな猫って、とても可愛らしいですね。

メールやSNSで気持ちを伝えるときに猫の顔文字を使ってみたいと思いませんか?

楽しい!

哀しい・・。

怒ってる!

嬉しい

など、すぐにでも使いたくなる猫の可愛い顔文字を紹介します。

気に入った顔文字が見つかったら、使ってみてくださいね。

表情豊かな猫って、とても可愛らしいですね。

メールやSNSで気持ちを伝えるときに猫の顔文字を使ってみたいと思いませんか?

楽しい!

哀しい・・。

怒ってる!

嬉しい

など、すぐにでも使いたくなる猫の可愛い顔文字を紹介します。

気に入った顔文字が見つかったら、使ってみてくださいね。

(= ̄ω ̄=)

。ヽ(=^・ω・^=)丿猫飯拳!

(^・ω・^ )( ^・ω・^)(^・ω・^ )( ^・ω・^)キョロキョロ

ブイ V(=^・ω・^=)v ブイ

ヽ(=^゚ω゚)^/ ハニャ~~

ε=ε=ε=ヾ(э^・ェ・^)эニャホー

りょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!!

(ノФωФ)ノ

ヾ(ΦωΦ)/

∩(^ω^∩)

(´pゝω・)ニャン

~(=^・ω・^)ノ☆ おはよぉニャ!

o(^=・ω・=^o)=3=3=3=3=3=3

V(=^・ω・^=)v

⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(=ノ^・ω・^=)ノニャ~

ウキウキ楽しい気持ちを表現した猫の顔文字です。

「ムフフ・・」と含み笑いの (= ̄ω ̄=)や、

ルンルン笑顔の ∩(^ω^∩)、

「イェイイェイ」と言っているような V(=^・ω・^=)v

など、見る人を自然と笑顔にしてしまいそう!

猫の顔文字一覧~哀しい編~

ฅ(´・ω・`)ฅ

(´; ω ;`)

(=;ω;=)

(=´;ω;`=)ニャン・・

≦´Å`≧”

≦(∩ェ∩)≧...ニャン

ヨシヨシ( ^・ェ・^)/(; ; )グシュ

(´っω・*)゚・。

(´-ω-`)

(=‐ω‐=)

(=;.;=)

(=;ェ;=)

(=xェx=)

(ノω<。)

涙を流していたり、ショボンとしている表情は、思わず駆け寄ってきたくなりますね。

ウルウルしている(=;.;=)や、

もうダメ・・と言っているような≦´Å`≧”は、

この顔文字だけで気持ちが十分に伝わり、文章は必要ないくらいですね。

哀しみを表しているのですが、どれも可愛らしく少し癒されるような気がします。

本気の悲しみというより、「トホホ」な気持ちを表すときに使うといいかもしれませんね。

猫の顔文字一覧~怒り編~

(「ФДФ)「

(=`ω´=) ム!

ฅ(=✧ω✧=)ฅニャニャーン✧

(=`ェ´=)

ニャァァァ—╬╬(╬^ಠxಠ)♭

(=ΦÅΦ=)

(○`ω´○)

(p`・ω・´) q

(p`ω´) q

=ΦwΦ==○)゜O゜) ネコハー゚ンチ!

猫は可愛らしいイメージがありますが、威嚇したり、猫パンチで喧嘩したり怒りの表現もたくさんあります。

プンプンしている (=`ェ´=)、

えっ?それは見逃せないぞ!(=ΦÅΦ=)

など、怒っているとはいえ怖さはなく、可愛らしさもありますね。

ストレートな怒りは相手がびっくりしてしまうので、猫の怒り顔文字は気軽に使えそうですね。

猫の顔文字一覧~喜び編~

(=・ω・=)

(=^・ω・^=)

(ฅ^・ω・^ ฅ)

∩(=^・ω・^=)

~(=^・ω・^)_旦

(=^・^=)

~(=^・ω・^)ノ☆

o(=・ω・=o)=3=3=3=3=3=3

(Ф∀Ф)

^ↀᴥↀ^

(^・ェ・^)

∩•ω•∩

o(^・x・^)o

ヽ(=^゚ω゚)^/<ヤッター!

(´ω`*)

(*˃ᆺ˂)(^・ω・^ )( ^・ω・^)(^・ω・^ )( ^・ω・^)キョロキョロ

ニコニコ笑顔が伝わる顔文字ですね。

この喜びが伝わる顔文字たちは万国どこの国の人にも伝わりそう!

嬉しいニャン o(^・x・^)o

いいことあるぞー! o(=・ω・=o)=3=3=3=3=3=3

というような気持ちではないでしょうか。

送る相手を元気づけたり、笑顔になってもらうのにも使えそうですね。

猫の顔文字一覧~その他~

シンプルにかわいい猫の顔文字や、「キラーン」「にゃー」「シャー」などの顔文字や肉球、しっぽや全身などさまざまな猫の顔文字をまとめました。

文字でのコミュニケーションは堅くなりがちです。

顔文字を入れることでフランクな印象を与えることができ、便利ですよ。

バリエーションが豊富なので、伝えたい気持ちにピッタリ合う顔文字を探してみてくださいね。

シンプルにかわいい猫の顔文字や、「キラーン」「にゃー」「シャー」などの顔文字や肉球、しっぽや全身などさまざまな猫の顔文字をまとめました。

文字でのコミュニケーションは堅くなりがちです。

顔文字を入れることでフランクな印象を与えることができ、便利ですよ。

バリエーションが豊富なので、伝えたい気持ちにピッタリ合う顔文字を探してみてくださいね。

キラーン

ฅ(=✧ω✧=)ฅニャニャーン✧

(=✧ω✧=)

(=✧ェ✧=)

(✧ω✧)キラーン

(๑•ω•́ฅ✧

(ↀДↀ)✧

ฅ(=ↀωↀ=)ฅ

(●ↀωↀ●)✧

(●✧ω✧●)

(ΦωΦ)キラーン

目がキラキラしていたり、ほっぺを赤らめているような表現が、ワクワクしている気持ちが伝わりそうですね。

欲しいものや何か魅力的なものを見つけたときに使えそうですね。

美味しい情報や良い話があるときに使ってみましょう。

シンプル&かわいい猫

(=・ω・=)

(=‐ω‐=)

(= ̄ω ̄=)

(≈ㅇᆽㅇ≈)♡

(=xェx=)

(=ඒᆽඒ=)

(=;ェ;=)

(=;ω;=)

(=^・^=)

(=;.;=)

ヽ(=^゚ω゚)^/<ヤッター!

o(=・ω・=o)=3=3=3

≦´Å`≧”

ヨシヨシ( ^・ェ・^)/(; ; )グシュ

V(=^・ω・^=)v

(=^・ω・^=)

(=◕ᆽ◕ฺ=)

(= ༝ =)

(=ඒᆽඒ=)

(*˃ᆺ˂)

りょうかいっ ~(=^・ω・^)ゞ ぴっ!!

(^・ω・^ )( ^・ω・^)(^・ω・^ )( ^・ω・^)キョロキョロ

シンプルで可愛い猫の顔文字です。

ニコニコ (=^・^=)や、

やったー!ピース! V(=^・ω・^=)v

など、可愛らしく嬉しい気持ちがストレートに伝わってきますね。

文章の最後などに使うと、可愛らしさと柔らかい印象の両方を与えることができるので、オススメです!

猫好きにとってはたまらない顔文字ですね。

にゃー

(=゚-゚)ノニャーン♪

(=^. .^=)ミャー

(=;ェ;=)ミュー

(=´∇`=)にゃん

(゚ω゚〓)ミャァ♥

(´pゝω・)ニャン

(=´;ω;`=)ニャン・・

≦(∩ェ∩)≧...ニャン

d(=^・ω・^=)b ニャッ!

d(=^‥^=)b ニャッ!

o(^・x・^)o ミャァ♪

o(^・x・^)o ミャァ♪

o(^・x・^)wニャオン

ニャァァァ—╬╬(╬^ಠxಠ)♭

ニャ!ヽ(=^゚ω゚)^/ ハニャ~~

⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(=ノ^・ω・^=)ノニャ~

ε=ε=ε=ヾ(э^・ェ・^)эニャホー

(=`・ω・´)∩にゃにゃにゃnにゃn

(((○ヘ( ̄ ̄ ̄∇ ̄ ̄ ̄=)みゃお♪

「にゃー」という猫の鳴き声は、いろんな感情があります。

「了解!」という意味だったり、甘えるということであったり様々です。

シチュエーションに合わせて使ってみてくださいね。

受け取った人はこんな顔文字を見たら癒されそうですね。

シャー!

(「ФДФ)「シャー

(=ΦÅΦ=)シャッ

(ฅ`ω´ฅ)シャッ

Σ(ノ`□´)ノシャーー!!

(=`ェ´=)シャッ

(=`ω´=) ム!

(=`ェ´=) ム!

(`・ェ・´*)ムッ!

=ΦwΦ==○)゜O゜) ネコハー゚ンチ!

。ヽ(=^・ω・^=)丿猫飯拳!

ฅ(۩۞ω۞۩) ฅ

(ะ`♔´ะ)

「シャー」と威嚇している猫の顔文字です。

不満や怒っていることを可愛らしく表現していて、きつくなり過ぎないところがマイルドに気持ちを伝えることができ、便利な顔文字ですね。

寝る

(≚ᄌ≚)

(=‐ω‐=)

(= ᵕ . ᵕ =)

(= ᵕ ω ᵕ =)

(^ ᵕωᵕ ^)

( ᵕ ω ᵕ )

(≈ ᵕᆽᵕ ≈)♡

(=‐ω‐=)zz

‿ (= ^υ_υ^)..zZ

‿ (= ^υωυ^)..zZ

( ฅ ω`)~゚

寝ている猫の顔文字をまとめました。

思いっきり眠っている様子から目をつむっている様子までさまざまです。

眠気があるとき、寝たフリするときなどにも使ってみてくださいね。

カッ

(ΦωΦ)カッ

(ノФωФ)ノ

ヾ(ΦωΦ)/

(`ФωФ’) カッ

(=ΦエΦ=)

( ✧ω✧) カッ!!

(╬☉ω⊙)カッ

(#゚ω゚)カッ

Σ(; ゚ω ゚)カッ⊃)*3×)=3

カ(#゚ω゚)(゚ω゚メ)ッ!!!!

「カッ」と、驚いたり動揺している様子を表現するのにぴったりかもしれません。

何かショックなことやびっくりしたときなどに使えそうですね。

(╬☉ω⊙)カッやΣ(; ゚ω ゚)カッ⊃)*3×)=3

などは、びっくりして動揺したとき、少し面白さと可愛らしさが加わって伝わりますよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

かわいい猫の顔文字たちをご紹介しました。

いろいろな感情を表現できるだけでなく猫のかわいさや癒しなどが加わり、受け取った人も気持ちがほっこりしそうですね。

バリエーション豊富なので、お気に入りの顔文字を見つけてみてくださいね。

猫好きの人との会話のきっかけになるかもしれませんよ。

いかがでしたでしょうか。

かわいい猫の顔文字たちをご紹介しました。

いろいろな感情を表現できるだけでなく猫のかわいさや癒しなどが加わり、受け取った人も気持ちがほっこりしそうですね。

バリエーション豊富なので、お気に入りの顔文字を見つけてみてくださいね。

猫好きの人との会話のきっかけになるかもしれませんよ。 猫のトリミングは必要?

最近はペットとして犬だけでなく猫も飼われるようになってきました。

犬と違って散歩やしつけがいらないのですが、猫にもケアは必要です。

それは、食事・トイレはもちろんのこと、爪切りやブラッシングなどのトリミングも必要になってきます。

トリミングといえば、犬に必要なお手入れというイメージが強いかもしれません。

しかし、猫にもブラッシング、カットやシャンプー、耳掃除、爪切りなどお手入れが必要で、これらのことをトリミングと言います。

今回は、猫にトリミングが必要な理由やトリミングのやり方、頻度などご紹介していきたいと思います。

大切な家族に一員である猫ちゃんが快適に過ごせるよう、トリミングについて学んでみてくださいね!

最近はペットとして犬だけでなく猫も飼われるようになってきました。

犬と違って散歩やしつけがいらないのですが、猫にもケアは必要です。

それは、食事・トイレはもちろんのこと、爪切りやブラッシングなどのトリミングも必要になってきます。

トリミングといえば、犬に必要なお手入れというイメージが強いかもしれません。

しかし、猫にもブラッシング、カットやシャンプー、耳掃除、爪切りなどお手入れが必要で、これらのことをトリミングと言います。

今回は、猫にトリミングが必要な理由やトリミングのやり方、頻度などご紹介していきたいと思います。

大切な家族に一員である猫ちゃんが快適に過ごせるよう、トリミングについて学んでみてくださいね!

猫は自分でトリミングが可能

猫にもトリミングが必要と申しましたが、実は猫はある程度、自分でトリミングをすることができます。

よく猫が体を舐めて毛づくろいしているのを見かけませんか?

これは猫が自分でブラッシングやシャンプーをしているのです。

殺菌作用のある唾液を使って、身体を舐めることでシャンプーをしているような役割を果たしています。

また、自分で爪を噛んだり引っ張ったりして長さを整えるなど爪切りも自分ですることができます。

猫にもトリミングが必要と申しましたが、実は猫はある程度、自分でトリミングをすることができます。

よく猫が体を舐めて毛づくろいしているのを見かけませんか?

これは猫が自分でブラッシングやシャンプーをしているのです。

殺菌作用のある唾液を使って、身体を舐めることでシャンプーをしているような役割を果たしています。

また、自分で爪を噛んだり引っ張ったりして長さを整えるなど爪切りも自分ですることができます。

猫がトリミングできない場所もある

自分でトリミングができるなんて猫はすごい能力を持っていますね。

しかし、やはり自分でトリミングできる範囲には限界があります。

背中など猫の舌が届きにくい場所は汚れやすくなっており、唾液だけで身体中の汚れを落とすことはできません。

仮に舐めることができても、汚れを舐めることで雑菌が身体に入り、病気になってしまうこともあります。

また、身体を舐めすぎることで、皮膚病を発症しやすくなることも。

爪切りにおいては、猫自身に任せていいのではないかと思いがちですが、室内で飼われている猫には、爪切りが必要になってきます。

古い層の爪を剥がし、新しい爪にする爪とぎと違って、爪切りは、健康で快適に生活するためのものです。

延び放題の爪が肉球に刺さってしまうと怪我や病気の原因になってしまいます。

このような理由から、猫にもトリミングが必要になってきます。

猫のトリミングのやり方

猫は、ある程度は自分で身体を手入れすることはできます。

しかし、身体全身のケアは難しく、私たち人間がケアしてあげる必要が出てきます。

プロの方にお願いするという方法が安心ではありますが、自宅でできるほうが節約にもなりますし、猫自身も自宅の方が安心してリラックスできるでしょう。

トリミングは身体全身を触れることになるので、成猫になってから始めるのは大変です。

できるだけ小さい内から少しずつ行い、トリミングが嫌いにならないよう慣らして行くことが重要です。

トリミングはどんなことをするのか、やり方をまとめてみました。

猫は、ある程度は自分で身体を手入れすることはできます。

しかし、身体全身のケアは難しく、私たち人間がケアしてあげる必要が出てきます。

プロの方にお願いするという方法が安心ではありますが、自宅でできるほうが節約にもなりますし、猫自身も自宅の方が安心してリラックスできるでしょう。

トリミングは身体全身を触れることになるので、成猫になってから始めるのは大変です。

できるだけ小さい内から少しずつ行い、トリミングが嫌いにならないよう慣らして行くことが重要です。

トリミングはどんなことをするのか、やり方をまとめてみました。

爪切りの方法

猫の爪の中には血管と神経が通っています。

そのため、切りすぎてしまうと、痛みとともに出血してしまうので、深爪にならないように注意しましょう。

爪の細くなっている先端を切るようにすると良いですね。

猫の種類や活動の具合によって変わってきますが、2〜3週間に1回程度爪切りを行うようにすれば適度な長さを保つことができます。

猫の爪の中には血管と神経が通っています。

そのため、切りすぎてしまうと、痛みとともに出血してしまうので、深爪にならないように注意しましょう。

爪の細くなっている先端を切るようにすると良いですね。

猫の種類や活動の具合によって変わってきますが、2〜3週間に1回程度爪切りを行うようにすれば適度な長さを保つことができます。

歯磨きの方法

猫は人間よりも、歯垢が歯石になるスピードがとても早いので、歯周病になりやすいです。

ですので歯磨きが重要になってきます。

飼い主さんにとって歯磨きも大変な作業でしょう。

猫が歯磨きを嫌がったときは、歯磨き用のウェットシートやガーゼなどで歯の汚れを落としてください。

また、歯磨きガムやおもちゃなどのデンタルケア製品を使用するのも良いでしょう。

人間においては、歯磨きは毎食後行うのが理想といわれていますが、1日1回、難しければ2日に1回などを目標にすると良いかもしれません。

猫は人間よりも、歯垢が歯石になるスピードがとても早いので、歯周病になりやすいです。

ですので歯磨きが重要になってきます。

飼い主さんにとって歯磨きも大変な作業でしょう。

猫が歯磨きを嫌がったときは、歯磨き用のウェットシートやガーゼなどで歯の汚れを落としてください。

また、歯磨きガムやおもちゃなどのデンタルケア製品を使用するのも良いでしょう。

人間においては、歯磨きは毎食後行うのが理想といわれていますが、1日1回、難しければ2日に1回などを目標にすると良いかもしれません。

ブラッシングの方法

人間用のブラシはプラスチックやナイロン製が多く、静電気や切れ毛のもとになります。

猫へのブラッシングは猫用ブラシを使用しましょう。

プロ使用のスリッカーブラシや獣毛ブラシなどが良いでしょう。

ブラッシングのコツは毛並みにそって優しくとかすことです。

絡まった毛などはスリッカーブラシできれいにとくことができますが、毛玉になってしまったものはブラシでほぐそうとすると皮膚を引っ張り痛みが生じるのでやらないようにしてください。

また、背骨や腰骨、胸骨など骨のある部分にブラシが当たると嫌がる可能性があります。

その部分は避けるようにブラッシングしましょう。

頻度は、毎日が理想的です。

少なくとも3日に1回は行うようにしてください。

シャンプーの方法

もともと猫は、水に濡れるのを嫌う動物です。

ですのでシャンプーは大変な作業です。

耳の中に水が入らないように気をつけましょう。

そして、なるべく手短に済ませることがポイントです。

水を嫌がり暴れる場合は、拭くだけでシャンプーできる使い捨てのシートを利用するのも1つの方法です。

通常は、ブラッシングだけでも十分に皮膚を清潔に保つことができますので、シャンプーは年に1回程度で良いでしょう。

もともと猫は、水に濡れるのを嫌う動物です。

ですのでシャンプーは大変な作業です。

耳の中に水が入らないように気をつけましょう。

そして、なるべく手短に済ませることがポイントです。

水を嫌がり暴れる場合は、拭くだけでシャンプーできる使い捨てのシートを利用するのも1つの方法です。

通常は、ブラッシングだけでも十分に皮膚を清潔に保つことができますので、シャンプーは年に1回程度で良いでしょう。

耳掃除の方法

シャンプーと同様に、耳掃除の頻度はそれほど多くする必要はありません。

オリーブオイルか動物用のクリーニングローションでティッシュもしくはコットンを湿らせ、外耳部分をやさしく拭き取ってください。

強くこすると耳に傷がつき、炎症の原因になりますので気をつけましょう。

綿棒の使用は、外耳を傷つける可能性があるため避けたほうが賢明です。

耳掃除を必要以上にしてしまうと耳を傷つけてしまうので、1ヶ月に1〜2回程度が目安になるかと思います。

獣医師など指示がある場合は、それに従って行うようにしましょう。

目やに取りの方法

寝起きのときなどについている少量の目やには、放っておいてもかまいませんが、気になるようでしたら取ってあげてください。

水を含ませたコットンや、ペット用ウェットティッシュなど、目の周りにも使用できるタイプのものを使用します。

人間用のウェットティッシュはアルコール成分が含まれている可能性があり、猫に害があるので使わないようにしましょう。

汚れが目立ったら拭き取るようにしてください。

寝起きのときなどについている少量の目やには、放っておいてもかまいませんが、気になるようでしたら取ってあげてください。

水を含ませたコットンや、ペット用ウェットティッシュなど、目の周りにも使用できるタイプのものを使用します。

人間用のウェットティッシュはアルコール成分が含まれている可能性があり、猫に害があるので使わないようにしましょう。

汚れが目立ったら拭き取るようにしてください。

猫のトリミングの頻度

トリミングのやり方は分かったところで、どのくらいの頻度で行えばいいのか気になりますね。

ブラッシングについてはできれば毎日するのが理想的でしょう。

他のトリミングについては、それぞれ頻度が違うのでご紹介していきたいと思います。

トリミングのやり方は分かったところで、どのくらいの頻度で行えばいいのか気になりますね。

ブラッシングについてはできれば毎日するのが理想的でしょう。

他のトリミングについては、それぞれ頻度が違うのでご紹介していきたいと思います。

耳掃除は月に1回ほど

私たち人間と同じように、過度な耳掃除は良くありません。

耳に問題のない猫であれば、ほとんど耳掃除は必要ありません。

飼い主さんのほうでよく観察してあげて、汚れが気になったときに耳掃除をしてあげましょう。

1ヶ月に1回程度で十分です。

しかし、耳の病気にかかってしまっている場合は、獣医師に相談の上で行うようにすると良いです。

爪切りは年齢による

猫の爪の伸び方は、年齢によって異なるといわれています。

子猫の場合は1週間に1回、成猫は、2週間に1回、高齢の猫は3週間に1回程度が目安になります。

爪の伸び方は、活動時間や、活動内容によっても多少異なってきます。

肉球を軽く押してみて、爪が尖っていたら爪切りをするようにすると良いでしょう。

猫の爪の伸び方は、年齢によって異なるといわれています。

子猫の場合は1週間に1回、成猫は、2週間に1回、高齢の猫は3週間に1回程度が目安になります。

爪の伸び方は、活動時間や、活動内容によっても多少異なってきます。

肉球を軽く押してみて、爪が尖っていたら爪切りをするようにすると良いでしょう。

シャンプーは半年に1回ほど

室内で飼われている猫は、汚れが少ないため、頻繁にシャンプーをする必要はありません。

被毛の汚れやニオイが気にならなければ半年1回ほどで十分です。

長毛でパーマがかった被毛を持つ猫に場合、毛のベタつきが気になったらシャンプーしてあげましょう。

外でも活動する猫の場合は、汚れやすく、ノミやダニを持ち帰ってくる可能性が高いです。

その場合は、シャンプーの回数を増やしてください。

とはいえ、洗いすぎてしまうと却って皮膚炎の原因になってしまいます。

皮膚の健康を保つために、洗い過ぎには注意しましょう。

カットは毛玉の有無や種類に合わせる

猫のカットは、被毛の長さによって異なります。

短毛種の場合、基本的にカットは必要ありません。

長毛種の場合も、必ずしも必要というわけではありません。

しかし、長毛種の猫は、夏には熱中症になりやすくなるため、カットが必要になってくることもあります。

また、毛玉の有無や毛の状態などを観察し、必要であればカットしましょう。

被毛のカットは、猫にとって負担が大きいため、体調が悪そうであったり、いつもと違う様子の場合は、体調が整ってから行うと良いでしょう。

飼い主さん自身でのカットが不安な場合は、トリマーや獣医師に相談してから行うのが良いかもしれません。

猫のカットは、被毛の長さによって異なります。

短毛種の場合、基本的にカットは必要ありません。

長毛種の場合も、必ずしも必要というわけではありません。

しかし、長毛種の猫は、夏には熱中症になりやすくなるため、カットが必要になってくることもあります。

また、毛玉の有無や毛の状態などを観察し、必要であればカットしましょう。

被毛のカットは、猫にとって負担が大きいため、体調が悪そうであったり、いつもと違う様子の場合は、体調が整ってから行うと良いでしょう。

飼い主さん自身でのカットが不安な場合は、トリマーや獣医師に相談してから行うのが良いかもしれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

トリミングの必要性、やり方、頻度などお分かりいただけたかと思います。

猫は私たちが思っている以上に皮膚が薄いです。

また、皮膚が切れてもほとんど出血しないので、誤って猫の皮膚を傷をつけても気づかなこともあります。

ですので、毛玉など気になっても、ハサミなど使用するのは避けましょう。

毛玉の除去やカットなどはプロにお願いするほうが安心です。

犬のトリミングは一般的なこととして捉えられていますが、猫の場合、受け入れてくれるところはそれほど多くないというのが現状です。

また、嫌がっているのに無理やりトリミングを行うと、強くストレスを感じ、体調を崩してしまうということも少なくありません。

トリミングを行うために鎮静剤を用いるという動物病院などもあるようです。

薬を使用するということが不安な飼い主さんは、どのようにトリミングを行っているのか事前に確認すると良いでしょう。

ただ、ハサミを使用しないようなトリミングであれば、飼い主さんの日々のケアで十分に健康を保つことができます。

猫の日々の様子を一番分かっているのも、猫が信頼を寄せているのも飼い主さんです。

愛情を込めて猫のケアをしてあげれば、健康が保たれるだけでなく、さらにお互いの信頼関係が強くなりますね!

いかがでしたでしょうか?

トリミングの必要性、やり方、頻度などお分かりいただけたかと思います。

猫は私たちが思っている以上に皮膚が薄いです。

また、皮膚が切れてもほとんど出血しないので、誤って猫の皮膚を傷をつけても気づかなこともあります。

ですので、毛玉など気になっても、ハサミなど使用するのは避けましょう。

毛玉の除去やカットなどはプロにお願いするほうが安心です。

犬のトリミングは一般的なこととして捉えられていますが、猫の場合、受け入れてくれるところはそれほど多くないというのが現状です。

また、嫌がっているのに無理やりトリミングを行うと、強くストレスを感じ、体調を崩してしまうということも少なくありません。

トリミングを行うために鎮静剤を用いるという動物病院などもあるようです。

薬を使用するということが不安な飼い主さんは、どのようにトリミングを行っているのか事前に確認すると良いでしょう。

ただ、ハサミを使用しないようなトリミングであれば、飼い主さんの日々のケアで十分に健康を保つことができます。

猫の日々の様子を一番分かっているのも、猫が信頼を寄せているのも飼い主さんです。

愛情を込めて猫のケアをしてあげれば、健康が保たれるだけでなく、さらにお互いの信頼関係が強くなりますね!

猫飼いに適したおすすめタイルカーペット10選

猫を飼っているのであればタイルカーペットを活用することをおすすめします。

誰でも気軽に設置することができ、おしゃれに仕上げることもできるため、おすすめのアイテムです。

次に、猫におすすめのタイルカーペット10選を紹介します。

猫を飼っているのであればタイルカーペットを活用することをおすすめします。

誰でも気軽に設置することができ、おしゃれに仕上げることもできるため、おすすめのアイテムです。

次に、猫におすすめのタイルカーペット10選を紹介します。

BTM/ジョイントマット 大判

非常にコストパフォーマンスに優れているタイルカーペットであり、安く床をアレンジすることができます。

1セットで32枚のタイルカーペットが含まれており、約6畳の面積に敷くことができます。

厚さは1cmに仕上げられており、防音性と衝撃吸収能力に優れています。

そのため、猫がジャンプしたり、着地した際の衝撃を和らげることができ、階下にも音が響かないようにすることが可能です。

安くタイルカーペットを使用したい人におすすめです。

Maiwey/タイルカーペット

25cm角に仕上げられているタイルカーペットで手入れがしやすい特徴があります。

洗濯機で丸洗いすることができ、猫が汚してしまっても気軽に綺麗にすることができます。

厚さは4mmであり、薄く作られているため、洗濯後に乾きやすいメリットもあります。

薄く作られていることで衝撃吸収能力は劣ってしまいますが、タイルカーペットを敷いていない部分との高さの違いが少なくすることができ、躓きにくいメリットがあります。

また、ハサミで簡単にカットすることができ、既製品の形のままではうまく敷くことができないときに便利で見た目が綺麗に仕上げることも可能です。

25cm角に仕上げられているタイルカーペットで手入れがしやすい特徴があります。

洗濯機で丸洗いすることができ、猫が汚してしまっても気軽に綺麗にすることができます。

厚さは4mmであり、薄く作られているため、洗濯後に乾きやすいメリットもあります。

薄く作られていることで衝撃吸収能力は劣ってしまいますが、タイルカーペットを敷いていない部分との高さの違いが少なくすることができ、躓きにくいメリットがあります。

また、ハサミで簡単にカットすることができ、既製品の形のままではうまく敷くことができないときに便利で見た目が綺麗に仕上げることも可能です。

QUOLI/ジョイントマット

60cm角に仕上げられているタイルカーペットであり、木目調のデザインに仕上げられている特徴があります。

そのため、フローリングに使用した場合に境目がわかりにくくすることができ、タイルカーペットを敷いている見た目が嫌な人におすすめです。

また、防音性に優れている特徴があり、音が響かないようにすることも期待できます。

防水性も備わっており、水をこぼしても簡単に拭くことができ、水拭きで綺麗にすることも可能です。

カラーは3色用意されていることで室内の雰囲気に統一性を出すこともできます。

東リ/タイルカーペット

東リは床材などを販売しているメーカーとして有名であり、品質に対して信頼することができます。

制電や防火の機能が備わっているため、オフィスで使用されることが一般的です。

しかし、最近では自宅でも使用される人が増えてきており、絨毯のような質感であるため、寝転んでも痛くなく、肌触りもよいです。

コストパフォーマンスに優れているため、リーズナブルにタイルカーペットを敷きたい人におすすめです。

ただし、猫の爪に引っかかってしまうリスクもあるため、注意が必要です。

東リは床材などを販売しているメーカーとして有名であり、品質に対して信頼することができます。

制電や防火の機能が備わっているため、オフィスで使用されることが一般的です。

しかし、最近では自宅でも使用される人が増えてきており、絨毯のような質感であるため、寝転んでも痛くなく、肌触りもよいです。

コストパフォーマンスに優れているため、リーズナブルにタイルカーペットを敷きたい人におすすめです。

ただし、猫の爪に引っかかってしまうリスクもあるため、注意が必要です。

アイリスプラザ/タイルカーペット

クッション性に優れている特徴があるため、防音効果が期待でき、衝撃吸収能力にも優れています。

また、手洗いすることができ、漂白剤も使用することができ、手入れがしやすい特徴もあります。

さらに、含水量が低いこともあり、洗濯した後は短時間で乾くため、天気が良ければ洗濯したその日に乾かすことができ、再び敷くことが可能です。

耐久性に優れているので長年愛用しつづけることができ、人の行き来が多い場所に使用されることもあります。

サンコー(三つ葉)/ずれない ジョイントマット フラットタイプ

品名にあるようにズレにくいタイルカーペットに仕上げられています。

そのため、遊び盛りの小さな子供がいる場合ややんちゃな猫を飼っている際におすすめです。

タイルカーペットは気軽に床をアレンジすることができたり、防音性などの機能を付加することができますが、ズレてしまうと怪我をしてしまうリスクがあります。

ズレにくいことは安全性に優れていることになります。

3mmと非常に薄く仕上げられていることで躓きにくく、ドアに擦れてしまうことも防ぎます。

東リ/アタック270

スムース加工が施されていることでゴミが中に入り込みにくく、簡単に取り除くことが可能です。

そのため、手入れすることが簡単になり、気軽に掃除機で綺麗にすることができます。

また、消臭効果も期待できるため、猫などのペットと暮らす際におすすめのタイルカーペットでもあります。

毛足も短く仕上げられていることで猫の爪が引っかかってしまうこともなく安全にくつろぐことが可能になっています。

カラーが17色も用意されているメリットもあり、カラフルに仕上げたり、部屋の雰囲気を損なうことも防ぎます。

スムース加工が施されていることでゴミが中に入り込みにくく、簡単に取り除くことが可能です。

そのため、手入れすることが簡単になり、気軽に掃除機で綺麗にすることができます。

また、消臭効果も期待できるため、猫などのペットと暮らす際におすすめのタイルカーペットでもあります。

毛足も短く仕上げられていることで猫の爪が引っかかってしまうこともなく安全にくつろぐことが可能になっています。

カラーが17色も用意されているメリットもあり、カラフルに仕上げたり、部屋の雰囲気を損なうことも防ぎます。

レック/ぴたQ吸着タイルマット

横滑りしにくい吸着タイプのタイルカーペットであるため、安全性に優れている特徴があります。

横滑りにくくなることで掃除機などで掃除する際にもずれてしまうことがなく、ストレスなく綺麗にすることが可能です。

また、薄く仕上げられている特徴もあり、躓いてしまうリスクも下げれます。

お掃除ロボットも難なく乗り越えられる段差でもあります。

厚さが薄いため、ハサミで簡単にカットすることもでき、DIYすることも可能です。

東リ/アタック350 リップルパレット

優しいカラーに仕上げられていることで温かさを感じられるタイルカーペットです。

ループパイルのカーペットであるため、肌触りに優れており、チクチクした感じもありません。

そのため、寝転んでも不快感を感じてしまうことがなく、くつろぐことも可能です。

防音性に優れているため、生活音をできるだけ階下に響かせたくない人におすすめです。

また、多くのカラーが用意されているだけではなく、ストライプ柄も用意されているため、組み合わせておしゃれな床にコーデすることも可能です。

サンゲツ/カーペットタイル NT-350

塩素系の漂白剤や日光による色あせしにくい特徴があるタイルカーペットです。

そのため、新品の状態に近いまま使用しつづけることができ、長年使用してもくたびれた感じが出ません。

長くタイルカーペットを愛用したいと考えている人におすすめです。

また、カラーが多く用意されているだけではなく、バリューラインなどの柄が描かれていたり、無地タイプも販売されています。

全てで61パターンのデザインが用意されていることで自分好みの室内にアレンジしやすいです。

塩素系の漂白剤や日光による色あせしにくい特徴があるタイルカーペットです。

そのため、新品の状態に近いまま使用しつづけることができ、長年使用してもくたびれた感じが出ません。

長くタイルカーペットを愛用したいと考えている人におすすめです。

また、カラーが多く用意されているだけではなく、バリューラインなどの柄が描かれていたり、無地タイプも販売されています。

全てで61パターンのデザインが用意されていることで自分好みの室内にアレンジしやすいです。

猫飼いに適したタイルカーペットの選び方

猫を飼っている人がタイルカーペットを購入するのであれば選び方を把握しておくことが大切です。

選び方を把握してタイルカーペットを購入することで購入後に後悔してしまうリスクを下げることができます。

次に、タイルカーペットの選び方を紹介します。

猫を飼っている人がタイルカーペットを購入するのであれば選び方を把握しておくことが大切です。

選び方を把握してタイルカーペットを購入することで購入後に後悔してしまうリスクを下げることができます。

次に、タイルカーペットの選び方を紹介します。

選び方①部屋の雰囲気

タイルカーペットはさまざまなカラーが用意されていたり、デザインも豊富にあるため、部屋をおしゃれに仕上げることができます。

そのため、室内の雰囲気に合ったカラーやデザインのタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

部屋の雰囲気と異なるタイルカーペットを選んでしまうとタイルカーペットの部分だけが浮いてみてしまうため、違和感ができてしまいます。

一から部屋をコーデする場合はタイルカーペットのデザイン込みで仕上げることができますが、すでに部屋の雰囲気ができている場合は部屋の雰囲気に似せることが好ましいです。

選び方②部屋のサイズ

部屋のサイズによってタイルカーペットのサイズも変わってくるため、敷きやすさにも影響が出てしまいます。

例えば広い部屋にタイルカーペットを敷くのであれば一枚の面積が大きいタイルカーペットの方が見栄えが良くなるだけではなく、敷く手間も軽減されます。

また、ハサミなどでタイルカーペットをカットできない場合は部屋のサイズにぴったり合うサイズのタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

敷く面積がわかっているほうが購入する枚数がわかるため、無駄のない買い物ができます。

部屋のサイズによってタイルカーペットのサイズも変わってくるため、敷きやすさにも影響が出てしまいます。

例えば広い部屋にタイルカーペットを敷くのであれば一枚の面積が大きいタイルカーペットの方が見栄えが良くなるだけではなく、敷く手間も軽減されます。

また、ハサミなどでタイルカーペットをカットできない場合は部屋のサイズにぴったり合うサイズのタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

敷く面積がわかっているほうが購入する枚数がわかるため、無駄のない買い物ができます。

選び方③用途別

タイルカーペットは用途に合った種類を選ぶことで快適性が高まります。

例えば頻繁に歩くオフィスなどでは耐久性に優れているタイプがおすすめで劣化してしまうリスクを下げることができ、貼り替えるタイミングを伸ばす効果も期待できます。

一方で家庭で使用する場合はクッション性や防音性を求める場合が多いため、柔らかいタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

用途にマッチしないタイルカーペットでは快適にくつろぐこともできなくなります。

猫飼いに適したタイルカーペットのタイプ・機能

猫飼いに適したタイルカーペットのタイプや種類を把握しておくことで猫にくつろいでもらうことができます。

次に、猫に適したタイルカーペットについて紹介します。

どのようなタイルカーペットであれば快適性が高まるのかを知りたい人は参考にしてください。

猫飼いに適したタイルカーペットのタイプや種類を把握しておくことで猫にくつろいでもらうことができます。

次に、猫に適したタイルカーペットについて紹介します。

どのようなタイルカーペットであれば快適性が高まるのかを知りたい人は参考にしてください。

種類①抗菌作用・消臭効果

タイルカーペットに抗菌作用と消臭効果が備わっていれば不快な気分になってしまうことを防ぎます。

猫を飼っているとどうしても匂いがついてしまいやすく、タイルカーペットの上にいる時間が長いのであればより臭くなりやすいです。

しかし、抗菌作用と消臭効果があれば匂いの原因でもある物質を吸着させ、分解することができます。

そのため、匂いを軽減する効果が期待でき、嫌な臭いを解消することも可能です。

すぐにタイルカーペットが臭くなる場合におすすめの効果です。

タイルカーペットに抗菌作用と消臭効果が備わっていれば不快な気分になってしまうことを防ぎます。

猫を飼っているとどうしても匂いがついてしまいやすく、タイルカーペットの上にいる時間が長いのであればより臭くなりやすいです。

しかし、抗菌作用と消臭効果があれば匂いの原因でもある物質を吸着させ、分解することができます。

そのため、匂いを軽減する効果が期待でき、嫌な臭いを解消することも可能です。

すぐにタイルカーペットが臭くなる場合におすすめの効果です。

種類②防汚機能・撥水加工

防汚機能が備わっていれば汚れが付きにくくなるメリットがあります。

そのため、手入れする頻度を減らすことにつながり、綺麗な状態が長続きします。

撥水加工が施されていれば水などをこぼしてしまっても拭きやすくなります。

また、汚れがこびりつきにくくなるメリットもあり、軽く雑巾などで拭くだけでも汚れが落ちるようになります。

すぐにタイルカーペットが汚れてしまう場合におすすめの機能です。

また、手入れを楽したい人にもおすすめです。

種類③床暖房対応

タイルカーペットの中には床暖房に対応するタイプが販売されています。

一般的なタイルカーペットでは床暖房を使用していてもカーペットが熱の伝導の妨げになってしまいます。

しかし、床暖房対応されているタイルカーペットであれば床からの熱をタイルカーペット表面まで伝えることができ、冬でも温かくしてくつろぐことができます。

床暖房を完備している家であれば必須の機能ではありますが、床暖房がないのであればそこまで気にする必要はありません。

タイルカーペットの中には床暖房に対応するタイプが販売されています。

一般的なタイルカーペットでは床暖房を使用していてもカーペットが熱の伝導の妨げになってしまいます。

しかし、床暖房対応されているタイルカーペットであれば床からの熱をタイルカーペット表面まで伝えることができ、冬でも温かくしてくつろぐことができます。

床暖房を完備している家であれば必須の機能ではありますが、床暖房がないのであればそこまで気にする必要はありません。

種類④交換や洗濯がしやすい

交換しやすさや洗濯ができることもタイルカーペットのメリットです。

交換しやすいことで汚れてしまった部分だけを取り外すことができ、洗濯することが可能であれば綺麗にすることができます。

一般的なカーペットでは大きさが大きいこともあり、手軽に洗うことができなかったり、一部が汚れてしまってもカーペット一枚まるまる洗濯しなければなりません。

しかし、タイルカーペットであれば一部分だけ取り外しができ、洗濯することも可能です。

ただし、洗濯する場合はどのような洗濯の仕方が理想なのかを確認しておきましょう。

種類⑤爪とぎされない素材

猫は爪とぎをする習慣があり、床や柱などを傷つけてしまう原因になります。

タイルカーペットで爪とぎをしてしまう場合もあり、爪とぎされたタイルカーペットはボロボロになってしまいます。

目が細かく毛先の短いタイルカーペットであれば比較的爪とぎされにくいため、おすすめです。

また、爪とぎ専用のおもちゃを購入することでもタイルカーペットで爪とぎされてしまい可能性を下げることも期待できます。

猫は爪とぎをする習慣があり、床や柱などを傷つけてしまう原因になります。

タイルカーペットで爪とぎをしてしまう場合もあり、爪とぎされたタイルカーペットはボロボロになってしまいます。

目が細かく毛先の短いタイルカーペットであれば比較的爪とぎされにくいため、おすすめです。

また、爪とぎ専用のおもちゃを購入することでもタイルカーペットで爪とぎされてしまい可能性を下げることも期待できます。

まとめ

タイルカーペットは室内をアレンジすることができたり、防音性を高めることもできます。

猫を飼っている場合は消臭や抗菌加工が施されているタイプがおすすめです。

選ぶポイントを把握することで猫に適したタイルカーペットを購入することができます。

タイルカーペットは室内をアレンジすることができたり、防音性を高めることもできます。

猫を飼っている場合は消臭や抗菌加工が施されているタイプがおすすめです。

選ぶポイントを把握することで猫に適したタイルカーペットを購入することができます。

スコティッシュフォールドとは?

スコティッシュフォールドとは、猫の一種であり、垂れた耳が特徴的です。

スコットランドの垂れた物という意味であり、スコットランドが発祥の地とです。

1960年代に垂れた耳の猫をブリーフィングしたことでスコティッシュフォールドが誕生しているので比較的歴史が浅い猫です。

長い期間猫の人気ランキングにランクインしているほどの人気があり、現在でも人気が衰えることがありません。

人気が高い理由の一つがたれ耳であり、見た目が非常に可愛らしいことです。

スコティッシュフォールドとは、猫の一種であり、垂れた耳が特徴的です。

スコットランドの垂れた物という意味であり、スコットランドが発祥の地とです。

1960年代に垂れた耳の猫をブリーフィングしたことでスコティッシュフォールドが誕生しているので比較的歴史が浅い猫です。

長い期間猫の人気ランキングにランクインしているほどの人気があり、現在でも人気が衰えることがありません。

人気が高い理由の一つがたれ耳であり、見た目が非常に可愛らしいことです。

スコティッシュフォールドの性格

スコティッシュフォールドの性格を把握しておくことで飼うかどうかの判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの性格について詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドを購入しようと考えている人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドの性格を把握しておくことで飼うかどうかの判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの性格について詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドを購入しようと考えている人は参考にしてください。

優秀で賢い性格

スコティッシュフォールドは、優秀であり賢い性格である場合が多いです。

そのため、躾がしやすく、芸なども覚えやすい傾向があります。

躾がしやすいことで飼育もしやすくなるため、初心者におすすめの猫でもあります。

ただし、嫌がることをいつまでも覚えている傾向があり、躾の際にきつく叱ってしまうと懐きにくくなってしまう場合もあるため、注意が必要です。

猫は躾がしにくい場合が多いですが、その点ではスコティッシュフォールドは優秀といえます。

穏やかでおっとりしている

スコティッシュフォールドは穏やかでおっとりしている性格です。

そのため、喧嘩をしてしまうことがないため、多頭飼いした場合でも好んで喧嘩をしません。

一方、おっとりしているので気性が荒い猫がいる場合はいじめられてしまう可能性もあり、注意しなければなりません。

おっとりしている姿は癒しにもなるため、猫に癒しを求めているのであればスコティッシュフォールドはおすすめです。

室内飼いする場合にもおすすめでき、室内を荒らされてしまうリスクが低いです。

スコティッシュフォールドは穏やかでおっとりしている性格です。

そのため、喧嘩をしてしまうことがないため、多頭飼いした場合でも好んで喧嘩をしません。

一方、おっとりしているので気性が荒い猫がいる場合はいじめられてしまう可能性もあり、注意しなければなりません。

おっとりしている姿は癒しにもなるため、猫に癒しを求めているのであればスコティッシュフォールドはおすすめです。

室内飼いする場合にもおすすめでき、室内を荒らされてしまうリスクが低いです。

人懐っこく甘えん坊

スコティッシュフォールドは人懐っこい性格であるため、常に人の傍にいようとします。

甘えん坊な性格も相まっているため、非常に懐きやすく、猫を初めて飼う人におすすめです。

知らない人に対してもすぐに懐くため、愛らしさも感じることができます。

一般的に猫は人に懐きにくく、初対面の人に対しては警戒する場合が多いですが、その点スコティッシュフォールドは珍しい猫といえます。

素っ気ない猫よりは甘えてきてほしいと考えている人におすすめの猫です。

スコティッシュフォールドは人懐っこい性格であるため、常に人の傍にいようとします。

甘えん坊な性格も相まっているため、非常に懐きやすく、猫を初めて飼う人におすすめです。

知らない人に対してもすぐに懐くため、愛らしさも感じることができます。

一般的に猫は人に懐きにくく、初対面の人に対しては警戒する場合が多いですが、その点スコティッシュフォールドは珍しい猫といえます。

素っ気ない猫よりは甘えてきてほしいと考えている人におすすめの猫です。

凶暴化することも?

スコティッシュフォールドは本来穏やかな性格ではありますが、社会性が身についていなかったり、過去にトラウマがあると凶暴化してしまう場合もあります。

凶暴化してしまうことはスコティッシュフォールドに限らず、猫全般に言えることであるため、ストレスを与えないようにすることが大切です。

特に、スコティッシュフォールドは甘えん坊な性格であり、長時間留守番をさせてしまうと凶暴化してしまうリスクが高まります。

また、幼いころに母親や兄弟と離してしまうと社会性が身に付かないため、同じく凶暴化する場合があります。

スコティッシュフォールドの特徴

スコティッシュフォールドはどのような特徴があるのかをあらかじめ知っておくことで飼う際の判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの特徴を詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドがどのような猫なのか知りたい人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドはどのような特徴があるのかをあらかじめ知っておくことで飼う際の判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの特徴を詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドがどのような猫なのか知りたい人は参考にしてください。

垂れ耳

スコティッシュフォールドの特徴といえば垂れ耳ですが、産まれたときから耳が垂れているわけではありません。

実は子猫の時には耳は普通に立っており、成長するとともに耳が垂れてきます。

そのため、子猫から飼育する場合は本当にスコティッシュフォールドなのか疑ってしまう場合も少なくありません。

大人に成長すれば可愛らしさ全開の垂れ耳になります。

しかし、必ず成長すれば耳が垂れるわけではないため、注意しましょう。

大きさ

スコティッシュフォールドの全長は約60cm前後であるため、猫の平均的な大きさです。

一見垂れ耳で丸顔なので大きさが小さいと勘違いしてしまう場合も多いですが、そこまで小さくありません。

猫の大きさは飼育する際に知っておくべきことです。

もちろん肥満体質になってしまうと必然的に体が大きくなり、体重も重くなります。

一般的な大きさであるため、普通に抱っこすることもでき、甘えん坊なスコティッシュフォールドとのおすすめのコミュニケーション方法です。

毛色

スコティッシュフォールドはさまざまな色がありますが、全ての色に言えることが柔らかなことと厚みがあることです。

触り心地はビロードのように滑らかなであるため、撫で心地は気持ちいです。

スコティッシュフォールドは甘えてくる場合が多く、撫でることはスコティッシュフォールドだけではなく、飼い主にとっても癒しになります。

また、毛色の違いによって性格にも違いが現れる場合もあり、飼う際に把握していればより自分好みの猫を飼育できるようになります。

スコティッシュフォールドはさまざまな色がありますが、全ての色に言えることが柔らかなことと厚みがあることです。

触り心地はビロードのように滑らかなであるため、撫で心地は気持ちいです。

スコティッシュフォールドは甘えてくる場合が多く、撫でることはスコティッシュフォールドだけではなく、飼い主にとっても癒しになります。

また、毛色の違いによって性格にも違いが現れる場合もあり、飼う際に把握していればより自分好みの猫を飼育できるようになります。

値段の相場

スコティッシュフォールドを飼うのであれば値段の相場を確認しておくことも大切です。

一般的に猫は生後3か月程度で販売されていることが多く、愛くるしい姿でもあるため、購入意欲も高まります。

生後3か月前後であれば10万円程度が相場で、生後3か月を超えるごとに販売価格が下がる傾向があります。

安く購入したいのであれば大きくなったスコティッシュフォールドがおすすめですが、子猫時代の思い出がないため、多くの人は子猫の時に購入します。

立ち耳も存在する

スコティッシュフォールドといえば垂れ耳を想像する人も多いですが、実は立ち耳のスコティッシュフォールドも存在します。

一般的なスコティッシュフォールドであれば生後2~3か月で徐々に耳が垂れ始めます。

しかし、個体によっては垂れないまま、立ち耳で成長する場合があります。

元々スコティッシュフォールドは突然変異の垂れ耳の猫を交配して産まれた種類であるため、遺伝の関係で垂れ耳にならない場合があります。

ちなみに立ち耳のスコティッシュフォールドのことをスコティッシュ・ストレートと言われています。

まとめ

スコティッシュフォールドは垂れ耳が印象的な猫であり、常に人気ランキング上位に位置付けています。

また、穏やかな性格と人懐っこい性格も人気が高い理由の一つであり、飼いやすいです。

初めて猫を飼う人で飼育しやすい猫を求めているのであればスコティッシュフォールドがおすすめです。

スコティッシュフォールドは垂れ耳が印象的な猫であり、常に人気ランキング上位に位置付けています。

また、穏やかな性格と人懐っこい性格も人気が高い理由の一つであり、飼いやすいです。

初めて猫を飼う人で飼育しやすい猫を求めているのであればスコティッシュフォールドがおすすめです。

トイプードルは頭がいい?

小型犬の賢さランキングで堂々の1位に輝いているトイプードルは、しつけもしやすく、比較的飼いやすい犬種で、全犬種の中でもボーダーコリーに次ぐ賢さだと言われています。

サーカスでも活躍できるくらいの知能と、社交性も高いので、小さい子どもがいるご家庭でも、多頭飼いのご家庭でも安心して飼うことができるでしょう。

一般的にはそう言われているトイプードルなのですが、実は毛色によって性格は違い、中には気難しい子も…

賢さは毛色で違いはないので、性格が邪魔してしつけが難しくなることもあるため一概にトイプードル全てが飼いやすいとも限りません。

小型犬の賢さランキングで堂々の1位に輝いているトイプードルは、しつけもしやすく、比較的飼いやすい犬種で、全犬種の中でもボーダーコリーに次ぐ賢さだと言われています。

サーカスでも活躍できるくらいの知能と、社交性も高いので、小さい子どもがいるご家庭でも、多頭飼いのご家庭でも安心して飼うことができるでしょう。

一般的にはそう言われているトイプードルなのですが、実は毛色によって性格は違い、中には気難しい子も…

賢さは毛色で違いはないので、性格が邪魔してしつけが難しくなることもあるため一概にトイプードル全てが飼いやすいとも限りません。

トイプードルの基本的な性格と特徴

トイプードルの基本的な性格は、とても人懐こい反面、寂しがり屋な面も持ち合わせています。

小さいながらも遊ぶことが大好きで、元々水鳥の回収をする狩猟犬というルーツもあってか運動量が多く活発です。

見た目の特徴はクルンとした毛で、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭も少ないという点も人気の理由の一つと言えますが、巻き毛になっている分、絡まり毛玉になりやすいので、定期的なトリミングは必要です。

トイプードルの基本的な性格は、とても人懐こい反面、寂しがり屋な面も持ち合わせています。

小さいながらも遊ぶことが大好きで、元々水鳥の回収をする狩猟犬というルーツもあってか運動量が多く活発です。

見た目の特徴はクルンとした毛で、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭も少ないという点も人気の理由の一つと言えますが、巻き毛になっている分、絡まり毛玉になりやすいので、定期的なトリミングは必要です。

トイプードルの性格は毛色で異なる?

先ほどもご紹介しましたが、トイプードルは毛色で性格が違ってくることがあります。

トイプードルの毛色はバリエーション豊かになっていますので、ここでは、毛色でどう性格が違ってくるのかを詳しくご紹介していきます。

先ほどもご紹介しましたが、トイプードルは毛色で性格が違ってくることがあります。

トイプードルの毛色はバリエーション豊かになっていますので、ここでは、毛色でどう性格が違ってくるのかを詳しくご紹介していきます。

ブラウン

ブラウンの子の性格は

・マイペース

・飼い主に従順ですが、他人には警戒心あり

・自立心が強い

・明るい

・協調性が低い

原種色のため、遺伝的にも安定しており、性格はどの子も同じようなタイプが多いです。

自立心が強いので、飼い主に依存しない子が多いのですが、逆に言えば自分の都合で動くわがままなタイプとも捉えることができ、協調性が低い傾向です。

ですので、しつけに関しては少し難しいかもしれません。

レッド

レッドの子の性格は

レッドの子の性格は

・人懐こい

・明るく元気

・落ち着きがない

・アプリコットと比べると活発

毛色の中でも一番人気と言われており、性格は個体差が出やすい傾向にあります。

人懐こく甘えん坊で落ち着きがない子が多いのですが、飼い主からすれば「目が離せない子」と言えるのではないでしょうか。

アプリコットの性格と似ていると言われることが多いのですが、レッドの方が活発なので、それに落ち着きがないとなると本当に手がかかる子どもという認識になるかもしれませんね。

しかし、そこがまた魅力であり、可愛いという方が多いのが現状です。

シルバー

シルバーの子の性格は

・甘えん坊

・活発

・シャイ

・落ち着きがある

・自立心が強い

・女王様気質

シルバーは歴史が浅いので、性格は個体差が大きいです。

甘えん坊な子が多く、活発である反面シャイな部分も持ち合わせています。

落ち着いている点に関しては良いのですが、高飛車な子が多い傾向に感じます。

女王様気質のため、協調性が低いように感じますが、飼い主に対しては従順なので比較的しつけはしやすいです。

ブラック

ブラックの子の性格は

ブラックの子の性格は

・飼い主に従順

・知的

・気分屋

・大人しい

・一人が好き

原種色なので、性格は似たタイプの子が多く、飼い主に対して従順で賢いのでしつけはしやすいため、トイプードルの中で一番飼いやすい毛色と言われており、初心者の方でもおすすめです。

運動能力が高いのも特徴で、ブラックと言っても真っ黒ではなく、濃い黒の子もいれば、薄い黒の子もいるというように、結構個性がある毛色になります。

大人しく一人が好きな子なので、自分から寄ってくるまではそっとしてあげることがいいでしょう。

アプリコット

アプリコットの子の性格は

アプリコットの子の性格は

・反発してくることもある

・繊細

・活発

・神経質

・臆病で吠えることもある

比較新しい毛色なので、性格が不安定で個体差が大きいです。

気難しい性格の子が多く、繊細で臆病な面も持ち合わせているため、初めて会う犬や人に対して吠えてしまうことも。

レッドとアプリコットの性格は似ていると言われていますが、アプリコットの方が自由気ままでわがままなタイプが多いでしょう。

ホワイト

ホワイトの子の性格は

・従順

・甘えん坊

・知的

・協調性がある

・慎重

・明るい

原種色のため、性格は安定しており、飼い主に対し忠誠心と協調性が高い傾向にあります。

慎重な面も持ち合わせているので、初対面の人や犬に対しては少し警戒することも。

ですが、協調性が高いので、すぐに一緒に遊ぶようになるでしょう。

甘えん坊な子が多いため、沢山遊んであげたい方にはおすすめ。

しかし、ホワイトだけに汚れが目立つので、キレイを保つためにはこまめなお手入れが必要です。

クリーム

クリームの子の性格は

クリームの子の性格は

・変わり者

・のんびり屋

・従順

・天然

・わがまま

ホワイトから生まれたカラーで、歴史が浅いため性格は安定していません。

飼い主に対しては従順なのですが、変わったタイプのマイペースで、理解しがたいわがままな行動に出ることもあるので、しつけが少し難しいかもしれません。

初心者の方にはおすすめできない毛色です。

トイプードルは性格が悪い?

トイプードルはどの毛色も賢い子が多いので、しつけはしやすいとしても、裏を返すとずる賢いとも捉えることができます。

多少であれば魅力に感じることもあるかと思いますが、頭が良いことが悪い方向に進んでしまうとわがままになってしまうことも。

褒めるときはしっかり褒め、しかるときはしっかりしかるなどメリハリをきっちりつけてしつけをしないと飼い主のいうことを聞かないただのわがまま犬になってしまうので、しつけはしっかり行うようにしてください。

物覚えはとても良いため、しっかり向き合ってしつけを行えば、すぐに理解してくれるようになります。

トイプードルはどの毛色も賢い子が多いので、しつけはしやすいとしても、裏を返すとずる賢いとも捉えることができます。

多少であれば魅力に感じることもあるかと思いますが、頭が良いことが悪い方向に進んでしまうとわがままになってしまうことも。

褒めるときはしっかり褒め、しかるときはしっかりしかるなどメリハリをきっちりつけてしつけをしないと飼い主のいうことを聞かないただのわがまま犬になってしまうので、しつけはしっかり行うようにしてください。

物覚えはとても良いため、しっかり向き合ってしつけを行えば、すぐに理解してくれるようになります。

まとめ

今回は、トイプードルの性格や賢さなどについてご紹介してきました。

トイプードルには色んな毛色があり、毛色によって性格が違うことにはびっくりしましたが、この記事で自分にはどの毛色の子が合っているかがはっきりわかったのではないでしょうか。

しかし、どの毛色も賢い反面、計算高くずる賢い面も持ち合わせているため、最初のしつけが肝心です。

今回は、トイプードルの性格や賢さなどについてご紹介してきました。

トイプードルには色んな毛色があり、毛色によって性格が違うことにはびっくりしましたが、この記事で自分にはどの毛色の子が合っているかがはっきりわかったのではないでしょうか。

しかし、どの毛色も賢い反面、計算高くずる賢い面も持ち合わせているため、最初のしつけが肝心です。

犬の歯が抜けた原因は?

痛がりもせずに、ポロっと愛犬の口の中から何か出てきたなと思ったら歯だった…

という経験をした飼い主さんも多いのではないでしょうか。

一瞬びっくりしてしまうかと思いますが、犬には珍しくない話です。

しかし、歯が抜けた原因によっては受診が必要になる場合もありますので、ここでは犬の歯が抜けた原因をご紹介します。

痛がりもせずに、ポロっと愛犬の口の中から何か出てきたなと思ったら歯だった…

という経験をした飼い主さんも多いのではないでしょうか。

一瞬びっくりしてしまうかと思いますが、犬には珍しくない話です。

しかし、歯が抜けた原因によっては受診が必要になる場合もありますので、ここでは犬の歯が抜けた原因をご紹介します。

歯周病

歯周病は人間にはよくある話ですが、犬でも同様の病気となっており、歯周病を患う犬は少なくありません。

歯周病は年齢が増すごとに増えていき、原因は色々ありますが、口臭がきつくなったり、よだれが多くなったなどの症状が見られるようになったときは、できるだけ早めの受診をおすすめします。

予防方法としては毎日の歯磨きが一番になってくるので、歯周病にならないためにも毎日の歯磨きを日課にするのが理想です。

毎日の歯磨きが難しい場合は、タオルやガーゼを濡らしたもので、歯や歯茎を磨くだけでも効果はありますので、ぜひ試してみてください。

歯周病は人間にはよくある話ですが、犬でも同様の病気となっており、歯周病を患う犬は少なくありません。

歯周病は年齢が増すごとに増えていき、原因は色々ありますが、口臭がきつくなったり、よだれが多くなったなどの症状が見られるようになったときは、できるだけ早めの受診をおすすめします。

予防方法としては毎日の歯磨きが一番になってくるので、歯周病にならないためにも毎日の歯磨きを日課にするのが理想です。

毎日の歯磨きが難しい場合は、タオルやガーゼを濡らしたもので、歯や歯茎を磨くだけでも効果はありますので、ぜひ試してみてください。

永久歯への生え変わり

こちらも人間の子どもと同様、犬にも永久歯に生え変わる時期というのがありますので、これが原因で歯が抜けたとしても自然なことなので、全く問題はありません。

一般的には生後3か月~7か月前後で生え変わりますが、一つ注意してもらいたいのは乳歯遺残(にゅうしいざん)です。

乳歯遺残とは、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきてしまうことを言います。

しかし、そうなると歯並びが悪くなるだけでなく、噛み合わせも悪くなるので、生後10か月を経過しても乳歯が残っている場合は、受診し抜歯してもらうことをおすすめします。

こちらも人間の子どもと同様、犬にも永久歯に生え変わる時期というのがありますので、これが原因で歯が抜けたとしても自然なことなので、全く問題はありません。

一般的には生後3か月~7か月前後で生え変わりますが、一つ注意してもらいたいのは乳歯遺残(にゅうしいざん)です。

乳歯遺残とは、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきてしまうことを言います。

しかし、そうなると歯並びが悪くなるだけでなく、噛み合わせも悪くなるので、生後10か月を経過しても乳歯が残っている場合は、受診し抜歯してもらうことをおすすめします。

犬の歯が抜けた場合ご飯はどうする?

人間であれば、歯が抜けた時はご飯が食べにくいものですが、犬はどうなのでしょうか?

食べにくいのではないか?

柔らかくしてあげないとダメではないか?

と飼い主さんからすれば心配になってしまいますよね。

そこで、ここでは犬の歯が抜けた場合のご飯はどうすればいいのかをご紹介します。

人間であれば、歯が抜けた時はご飯が食べにくいものですが、犬はどうなのでしょうか?

食べにくいのではないか?

柔らかくしてあげないとダメではないか?

と飼い主さんからすれば心配になってしまいますよね。

そこで、ここでは犬の歯が抜けた場合のご飯はどうすればいいのかをご紹介します。

歯が抜けてもご飯は食べられる

犬がご飯を食べている姿をよく観察してもらえればわかるのですが、犬は咀嚼のために歯を使っておらず、ほぼ丸のみです。

ドッグフードなどは丸のみしても消化できるように作られているので、ご飯に関しては歯がなくても心配無用なのですが、歯が抜けたときにガムなどの硬いおやつをあげるのはダメです。

かみ砕くことができなくて、最初は舐めているだけかと思いますが、そのうち丸のみしてしまうことがあるかもしれず、喉に詰まって窒息する危険性があるので丸のみしても大丈夫なものだけを与えるようにしてあげてください。

歯が抜けた後のご飯の与え方

歯が抜けたとしても異常がなければ普通のドッグフードで大丈夫ですが、丸のみしても喉に詰まる危険性がない大きさにしましょう。

心配な場合は、少しお湯でふやかして柔らかくしたり、ウェットフードタイプのものを与えても良いですね。

丸のみを心配する飼い主さんも多いのですが、犬の場合は、胃の消化機能が優れているため、心配ありません。

しかし、先ほどもご紹介したように、硬いものはあげないように注意してくださいね。

犬の歯が抜けた後の対処法

犬の歯が抜けた後、まずはどう対処すればいいのは焦ってしまう飼い主さんも多いでしょう。

成犬・老犬・子犬と対処法が変わってきますので、ここではそれぞれの対処法を詳しく解説していきます。

犬の歯が抜けた後、まずはどう対処すればいいのは焦ってしまう飼い主さんも多いでしょう。

成犬・老犬・子犬と対処法が変わってきますので、ここではそれぞれの対処法を詳しく解説していきます。

動物病院へ行く

成犬や老犬で歯が抜けた場合は、歯周病が原因のことが多く、永久歯なので二度と歯が生えてくることはありませんので、まずは受診し他の歯の状態をしっかり確認してもらってください。

そして、他の歯が問題ないことがわかれば、同じように抜けてしまわないよう、しっかり歯磨きをして予防をすることが大切です。

成犬や老犬で歯が抜けた場合は、歯周病が原因のことが多く、永久歯なので二度と歯が生えてくることはありませんので、まずは受診し他の歯の状態をしっかり確認してもらってください。

そして、他の歯が問題ないことがわかれば、同じように抜けてしまわないよう、しっかり歯磨きをして予防をすることが大切です。

おもちゃを与える

子犬の歯が抜けた場合は、その歯を飲み込んでしまうのがほとんどなのですが、ウンチとして排泄されますので、心配はいりません。

生え変わりの時期になると、甘噛みが頻繁に見られるようになるのですが、歯茎がむずかゆい感じがするのが理由ですので、色んなものを噛もうとします。

かゆみは犬にとってストレスになってしまう可能性があるため、犬用の噛むおもちゃなどを与え少しでもイライラを解消してあげることが大切です。

まとめ

今回は犬の歯が抜けた場合の原因やご飯の与え方、対処法などをご紹介してきました。

子犬・成犬・老犬と歯が抜ける原因も対処法も違うので、この記事を読んで参考にして頂ければと思います。

犬も人間と同様、歯は生きていく上でとても大事なものになりますので、歯周病などにならないよう、定期的な口腔ケアをしっかりしてあげるようにしてくださいね。

今回は犬の歯が抜けた場合の原因やご飯の与え方、対処法などをご紹介してきました。

子犬・成犬・老犬と歯が抜ける原因も対処法も違うので、この記事を読んで参考にして頂ければと思います。

犬も人間と同様、歯は生きていく上でとても大事なものになりますので、歯周病などにならないよう、定期的な口腔ケアをしっかりしてあげるようにしてくださいね。

猫の食欲不振の原因

猫が食欲不振になってしまう原因はいくつかあります。

原因を確定することができれば正しい対処方法を行うことができ、食欲を復活させることができます。

食欲不振が続いてしまうと体力が低下してしまうため、注意が必要です。

次に、猫が食欲不振になってしまう原因を紹介します。

猫が食欲不振になってしまう原因はいくつかあります。

原因を確定することができれば正しい対処方法を行うことができ、食欲を復活させることができます。

食欲不振が続いてしまうと体力が低下してしまうため、注意が必要です。

次に、猫が食欲不振になってしまう原因を紹介します。

ストレス

ストレスが原因で免疫力が低下してしまったり、食欲がなくなってしまう原因になります。

猫は特にストレスを感じやすい動物であるため、いかにストレスを溜めないように飼うかが重要になってきます。

ストレスはさまざまな要因で溜まり、引っ越しや新しい仲間が増えたときに感じやすく、そのほかには遊ぶ場所が少なかったり、常に騒がしい環境で飼っている場合にもストレスが溜まりやすくなります。

できるだけ猫の生活区域を制限しないようにしたり、おもちゃなどを用意しておくことでストレスを溜めにくくすることができます。

鼻詰まり

鼻詰まりでも猫の食欲を低下してしまう原因になります。

鼻詰まりが原因の場合は風邪で体力が低下していることが関係している場合もありますが、嗅覚が感じられないことが大きく関係しています。

猫は匂いを通して食べ物がどうかを確認する習性があります。

そのため、鼻詰まりで匂いを嗅ぐことができないと目の前に食べなれた餌があっても食べ物かどうか判断することができません。

その結果食べることができず、食欲不振につながってしまいます。

鼻詰まりは風邪をひいている可能性が高いため、獣医に一度見てもらうようにしましょう。

鼻詰まりでも猫の食欲を低下してしまう原因になります。

鼻詰まりが原因の場合は風邪で体力が低下していることが関係している場合もありますが、嗅覚が感じられないことが大きく関係しています。

猫は匂いを通して食べ物がどうかを確認する習性があります。

そのため、鼻詰まりで匂いを嗅ぐことができないと目の前に食べなれた餌があっても食べ物かどうか判断することができません。

その結果食べることができず、食欲不振につながってしまいます。

鼻詰まりは風邪をひいている可能性が高いため、獣医に一度見てもらうようにしましょう。

病気

上記でも紹介した鼻詰まりによる風邪も病気ですが、そのほかの病気が原因でも食欲不振になってしまいます。

そのため、鼻詰まり以外にもくしゃみを多くしたり、グルーミングを頻繁に行うなどの行動をしている場合は何かしらの病気になっていることを疑いましょう。

人でも言えることですが、病気になると体力が低下し、食欲も低下してしまいます。

目ヤニや下痢などの症状も病気である兆候であるため、獣医に診断してもらうようにしましょう。

病気の種類によっては命に関わってしまう場合もあるため、早めに診断してもらうことをおすすめします。

高齢化

人にも言えることですが、高齢になると食が細くなってしまい、結果的に食欲不振につながってしまいます。

猫の種類に関係なく出てくる症状であるため、高齢の猫であれば食欲が低下してしまうことは当然と考えることも大切です。

いつまでも若いころと同じように食事を与えようとすると猫もストレスを感じてしまうため、注意が必要です。

しかし、高齢になっても十分な食事を与える必要があり、いかに食べやすい餌を与えるかが重要になってきます。

噛む力や飲み込む力も高齢になると衰えてしまうため、ドライフードを使用している場合はお湯などで温めて柔らかくすることがおすすめです。

ご飯の味に飽きた

ご飯の味に飽きてしまうと猫は食べないようになってしまいます。

一見わがままなように感じてしまいますが、猫も人と同じように味覚があり、味に好き嫌いもあるため、毎回同じ餌を与えてしまうと起きやすい症状です。

そのため、複数の種類の餌を与えるようにしたり、味付けを変えるなどの工夫をすることで味に飽きさせないようにすることができます。

また、触感を変えることでも飽きを防ぐことができます。

お湯につけることで柔らかくすることができますが、若い猫に柔らかい餌ばかりを与えてしまうと顎の力が衰えてしまう原因にもなるため、注意しましょう。

猫の食欲を出す7つの方法

猫が食欲不振になってしまっても食欲を再び出すことは可能です。

次に、猫の食欲を出す方法7つを紹介します。

猫の食欲不振で悩んでしまっている人は参考にして猫に食欲を復活させ、元気を取り戻すようにしましょう。

猫が食欲不振になってしまっても食欲を再び出すことは可能です。

次に、猫の食欲を出す方法7つを紹介します。

猫の食欲不振で悩んでしまっている人は参考にして猫に食欲を復活させ、元気を取り戻すようにしましょう。

フードを別のものに変える

上記でも紹介したように味に飽きてしまうと食欲が低下してしまいます。

そのため、フードを別の物に変えることで今まで通りの食欲を出すことができます。

味に飽きてしまっている場合は少し時間を空けることで今まで与えていたフードも食べるようになるため、一時的に違うフードを与えるだけで解決できる場合が多いです。

違うフードを与える場合は味付けや触感が異なるフードを選ぶことが大切です。

しかし、猫も好き嫌いがあるため、どのような味が嫌いなのかを知ることも大切です。

ドライフードをふやかす

猫用のドライフードは匂いが弱い特徴があります。

そのため、鼻詰まりの猫の場合は匂いを感じることができず、食べなくなってしまいやすいです。

そのような場合はお湯でふやかすことをおすすめします。

お湯でふやかすことで柔らかくできるだけではなく、匂いを強くすることも可能です。

匂いを強くすることで鼻詰まりの猫でも匂いを感じやすくすることができ、餌であることを認識させることも可能になります。

ドライフードをお湯で匂いを強くする場合はお湯の温度に注意してやけどしないぬるま湯を使用することをおすすめします。

ウエットフードにしてみる

ウェットフードはドライフードよりも匂いが強いため、匂いで食べ物であることを認識させることができます。

そのため、鼻詰まりが原因で食欲不振になってしまっている場合におすすめの方法です。

ドライフードをお湯で柔らかくする方法と同じ効果を得ることができますが、手間が省けることもあり、簡単に食欲を復活させることができます。

また、普段ドライフードを与えている場合は味や触感にも変化を与えることができ、味に飽きてしまっている猫にも有効な方法です。

しかし、販売価格がドライフードよりも高い傾向があったり、ゴミが多くなってしまうなどのデメリットがあります。

ウェットフードはドライフードよりも匂いが強いため、匂いで食べ物であることを認識させることができます。

そのため、鼻詰まりが原因で食欲不振になってしまっている場合におすすめの方法です。

ドライフードをお湯で柔らかくする方法と同じ効果を得ることができますが、手間が省けることもあり、簡単に食欲を復活させることができます。

また、普段ドライフードを与えている場合は味や触感にも変化を与えることができ、味に飽きてしまっている猫にも有効な方法です。

しかし、販売価格がドライフードよりも高い傾向があったり、ゴミが多くなってしまうなどのデメリットがあります。

ご飯の時間をきちんと区切る

飼い主によっては常にフードを置いており、好きな時に食べれるようにしている場合もあるのではないでしょうか。

常にフードが置かれている状況は飼い主にとっては楽ができますが、猫にとってはだらだら食事をしてしまう習慣がついてしまいます。

好きな時に食べれるようになると高い確率で食欲不振につながってしまいます。

そのため、ご飯の時間をしっかり区切ることが大切であり、決まった時間に与えるようにしましょう。

また、完食していない場合でも時間が来れば餌を下げるようにすることも効果的です。

しかし、高齢になるとフードを食べるスピードも遅くなるため、あまり急かせないようにしましょう。

チャオちゅーるなどをドライフードに加える

チャオチュールはいなばペットフード株式会社が販売している猫用のフードであり、人気商品でもあります。

一回分が小分けされていることと液状に近い状態で入っていることでおやつとしてはもちろん、フードの味付けを変える際にも便利なフードです。

一時的な味の変化におすすめであり、苦労せずに味を変えることができます。

また、チャオチュールはさまざまな味別で販売されていることもあり、味に飽きさせてしまうことを防ぐことができ、猫の好みの味付けを確認する方法としてもおすすめです。

湯がいた鶏のササミを与える

湯がいた鶏のササミは猫が好んで食べる傾向がある味であるため、味に飽きてしまった猫におすすめです。

また、味だけではなく、栄養素も高いこともあり、高齢で食欲不振になってしまい、栄養不足になっている場合もおすすめです。

そのため、さまざまな原因で食欲不振になってしまっている猫におすすめであり、高い確率で食欲を復活させることが期待できます。

しかし、湯がいたササミは猫にとって大好物であるため、あまり頻繁に与えてしまうと他のフードを食べなくなってしまい、再び食欲不振につながってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

湯がいた鶏のササミは猫が好んで食べる傾向がある味であるため、味に飽きてしまった猫におすすめです。

また、味だけではなく、栄養素も高いこともあり、高齢で食欲不振になってしまい、栄養不足になっている場合もおすすめです。

そのため、さまざまな原因で食欲不振になってしまっている猫におすすめであり、高い確率で食欲を復活させることが期待できます。

しかし、湯がいたササミは猫にとって大好物であるため、あまり頻繁に与えてしまうと他のフードを食べなくなってしまい、再び食欲不振につながってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

猫用ふりかけをかける

猫用のふりかけが販売されていることを知っているでしょうか。

猫用のふりかけは人用のふりかけと同じように食べ物にふりかけることで簡単に味を変えることができます。

また、猫用のふりかけは栄養価やカロリーなどを考えられて開発されているため、猫の健康維持の効果も期待できます。

味に飽きてしまって食欲不振になっている猫はもちろん、偏食が酷く、肥満体質になってしまっている猫にもおすすめです。

猫用のふりかけにはさまざまな味付けがされているため、使い方も簡単で飼い主にとっても負担になりません。

まとめ

猫の食欲不振はさまざまな原因で現れる症状であるため、まずはなぜ食欲が低下してしまったのかを考えるようにしましょう。

原因がわかれば適した対処方法を行うことで早期に食欲を高めることができます。

フードの種類や味付けを変えたり、ドライフードをお湯でふやかす、チャオチュールなどを活用することで大概の食欲不振を改善することが期待できます。

食欲不振が続いてしまうと体力が低下してしまい、病気になってしまったり、体に悪影響が出てしまいやすくなるため、食欲は常に確認するように心がけましょう。

猫の食欲不振はさまざまな原因で現れる症状であるため、まずはなぜ食欲が低下してしまったのかを考えるようにしましょう。

原因がわかれば適した対処方法を行うことで早期に食欲を高めることができます。

フードの種類や味付けを変えたり、ドライフードをお湯でふやかす、チャオチュールなどを活用することで大概の食欲不振を改善することが期待できます。

食欲不振が続いてしまうと体力が低下してしまい、病気になってしまったり、体に悪影響が出てしまいやすくなるため、食欲は常に確認するように心がけましょう。

犬のトリミングとは?

トリミングとは、犬の毛をカットすることを示していますが、単にカットするだけではありません。

シャンプーやブラッシングなどのグルーミングにトリミングも含まれています。

トリミングを行うことで愛犬の見た目をすっきりさせることができ、犬の伸びすぎで邪魔になっている毛をカットすることでストレスをなくすことができます。

また、不要な毛をカットすることで不衛生になることを未然に防ぐ効果も期待でき、病気を防ぐことも可能です。

トリミングにはハサミでカットするカッティングやバリカンを使用するクリッピングなどの作業に分けるられています。

以前まではトリミングをする飼い主は少なかったですが、最近ではメジャーになっていることもあり、トリミングをしないと悪目立ちしてしまいやすいです。

トリミングとは、犬の毛をカットすることを示していますが、単にカットするだけではありません。

シャンプーやブラッシングなどのグルーミングにトリミングも含まれています。

トリミングを行うことで愛犬の見た目をすっきりさせることができ、犬の伸びすぎで邪魔になっている毛をカットすることでストレスをなくすことができます。

また、不要な毛をカットすることで不衛生になることを未然に防ぐ効果も期待でき、病気を防ぐことも可能です。

トリミングにはハサミでカットするカッティングやバリカンを使用するクリッピングなどの作業に分けるられています。

以前まではトリミングをする飼い主は少なかったですが、最近ではメジャーになっていることもあり、トリミングをしないと悪目立ちしてしまいやすいです。

犬のカット・トリミングで準備するもの

犬の毛をカットしたり、トリミングは店で頼むこともできますが、飼い主自身が行うこともできます。

自身でできれば大幅にコストを削減することができ、より想像のスタイルに完成させることもできます。

しかし、トリミングをするのであれば準備しなければならない物がいくつかあります。

次に、犬のトリミングに必要なアイテムを紹介します。

自身で愛犬のトリミングをしたい人は参考にしてください。

犬の毛をカットしたり、トリミングは店で頼むこともできますが、飼い主自身が行うこともできます。

自身でできれば大幅にコストを削減することができ、より想像のスタイルに完成させることもできます。

しかし、トリミングをするのであれば準備しなければならない物がいくつかあります。

次に、犬のトリミングに必要なアイテムを紹介します。

自身で愛犬のトリミングをしたい人は参考にしてください。

スリッカーブラシ

スリッカーブラシとは、犬の被毛を整えるアイテムであり、人でいえばクシにあたります。

スリッカーブラシを使用することで愛犬の被毛を整えることができ、それだけでも綺麗に見せることができます。

また、スリッカーブラシにはほこりや小さな虫を除去する効果もあり、ダニなども取り除くことができます。

そのため、ダニなどによる影響を抑えることができ、病気を未然に防ぐことが可能です。

日常的にスリッカーブラシを使用することでコミュニケーションをとることができたり、皮膚の異常にもいち早く気付くことができるメリットもあります。

犬用シャンプー・リンス

トリミングをした後や被毛が汚れる際にシャンプーやリンスをすることで被毛を綺麗にすることができます。

ここで注意しなければならないことが人用のシャンプーを愛犬に使用しないことです。

動物の皮膚は酸性やアルカリ性などに分けることができ、人は弱酸性に近いですが、犬は中性に近いです。

人用のシャンプーは弱酸性に作られている場合が多く、中性の皮膚の犬に使用してしまうとフローラが乱れてしまい、皮膚炎などの原因になります。

また、犬用のシャンプーの中にも疑わしい成分が含まれているケースもあり、成分表をしっかり確認して購入することをおすすめします。

トリミングをした後や被毛が汚れる際にシャンプーやリンスをすることで被毛を綺麗にすることができます。

ここで注意しなければならないことが人用のシャンプーを愛犬に使用しないことです。

動物の皮膚は酸性やアルカリ性などに分けることができ、人は弱酸性に近いですが、犬は中性に近いです。

人用のシャンプーは弱酸性に作られている場合が多く、中性の皮膚の犬に使用してしまうとフローラが乱れてしまい、皮膚炎などの原因になります。

また、犬用のシャンプーの中にも疑わしい成分が含まれているケースもあり、成分表をしっかり確認して購入することをおすすめします。

トリミング用はさみ

トリミングを行うのであればトリミング用のハサミを購入することをおすすめします。

100均などのハサミでも被毛を切ることはできますが、被毛を傷つけてしまいます。

また、先端がとがっているハサミでは犬の皮膚を傷つけてしまうため、先端が丸いハサミがおすすめです。

犬の皮膚は人の皮膚よりも薄いため、ちょっとひっかくだけでも傷ついてしまいます。

ハサミは切るアイテムであるため、切れ味が良いハサミを選ぶようにしましょう。

トリミング用のハサミは多種多様であり、いくつかの種類のハサミを用意しておくことで本格的なトリミングを行うことができます。

ハサミの中心部分のネジを調整できるタイプであれば被毛の硬さによってハサミの締め具合を調整することができ、おすすめです。

トリミング用バリカン

トリミング用のバリカンは全身用と部分用の2種類に分けることができ、犬種や使用する用途で使い分けるようしましょう。

そのため、バリカンでトリミングする際には最低でも2種類のバリカンを用意しておくことで効率性が高まります。

バリカンの中には振動や駆動音が小さいタイプが販売されており、トリミングする際におすすめです。

トリミングでバリカンを使用するのであれば犬はじっとしておくことが大切です。

振動や駆動音が小さければ犬が暴れてしまうリスクを下げることができ、スムーズにバリカンをかけることができます。

犬のカット・トリミングのやり方・コツ

犬のカット・トリミングのやり方やコツを把握しておくことが大切です。

初めてトリミングやカットを行うのであればコツを知ることでうまくトリミングを終えることができ、綺麗に仕上げることも可能になります。

次に、カットやトリミングのコツを紹介するため、トリミング初心者の方やうまくトリミングする自信がない人は参考にしてください。

犬のカット・トリミングのやり方やコツを把握しておくことが大切です。

初めてトリミングやカットを行うのであればコツを知ることでうまくトリミングを終えることができ、綺麗に仕上げることも可能になります。

次に、カットやトリミングのコツを紹介するため、トリミング初心者の方やうまくトリミングする自信がない人は参考にしてください。

順番①ブラシで下準備

トリミングをする際にいきなりカットから始めてしまう人もいますが、うまくカットできないだけではなく、仕上がりも悪くなってしまいます。

そのため、まずブラシで被毛を整えることから始めましょう。

被毛を整えることで均等にカットすることができ、被毛を切りやすくなります。

ブラッシングする際にはブラシの握り方が重要であり、鉛筆を持つような握り方をすることをおすすめします。

鉛筆持ちをすることで力を入れすぎてしまうことがなく、皮膚を傷つけてしまったり、無理やり被毛を引っ張ってしまうことも防げます。

また、手首のスナップを利かせることも危険であり、犬の体とブラシが平行になるようにブラッシングをしましょう。

順番②シャンプー&ドライ

シャンプーとドライヤーによる乾燥を行うことでカットがよりしやすくなります。

そのため、最後のシャンプーを行うのではなく、ブラッシングの後に行うことをおすすめします。

シャンプーは犬によっては嫌がってしまう場合が多く、初めてシャンプーを行う場合は高確率で暴れてしまいます。

特に、顔周りを洗う際に暴れやすいため、注意しましょう。

直接に顔にお湯が当たってしまうと嫌がる場合が多いため、手で顔を隠すなどの工夫をすることで苦労が軽減されます。

乾燥させる場合も顔付近は嫌がる可能性が高く、ティッシュやキッチンペーパーで水気をとってからドライヤーを使用することで短時間で乾燥させることができ、ストレスも与えにくいです。

シャンプーとドライヤーによる乾燥を行うことでカットがよりしやすくなります。

そのため、最後のシャンプーを行うのではなく、ブラッシングの後に行うことをおすすめします。

シャンプーは犬によっては嫌がってしまう場合が多く、初めてシャンプーを行う場合は高確率で暴れてしまいます。

特に、顔周りを洗う際に暴れやすいため、注意しましょう。

直接に顔にお湯が当たってしまうと嫌がる場合が多いため、手で顔を隠すなどの工夫をすることで苦労が軽減されます。

乾燥させる場合も顔付近は嫌がる可能性が高く、ティッシュやキッチンペーパーで水気をとってからドライヤーを使用することで短時間で乾燥させることができ、ストレスも与えにくいです。

順番③はさみでカット

トリミングをするのであればカットの工程が重要になってきます。

初心者の人ほど緊張する部分ではありますが、慎重に行うことで綺麗に被毛を整えることができます。

いきなりバッサリ被毛を切ってしまうと取り返しのつかない状況に陥ってしまうこともあるため、まずは伸びている被毛だけを切るようにしましょう。

特に、手足の被毛で地面についてしまっているものだけを切るだげでもすっきりさせることができ、おすすめです。

また、床を汚してしまうことをさける効果もあり、愛犬にとってもストレスがかかりません。

順番④バリカンで仕上げ

バリカンで仕上げる場合は愛犬が暴れないようにしっかり抱きかかえるようにしましょう。

慣れれば一人で行うことができますが、最初は二人で行うことをおすすめします。

カットする人と動かないようにする人に分けることで安全に行うことができます。

手足の指先にバリカンをかける場合は関節を固定することで動きにくくすることができ、安全に被毛を刈ることができます。

特に、前足にバリカンをかける場合は暴れてしまうリスクが高いため、特に注意する必要があります。

犬もバリカンに慣れれば寝転んでいる状態でもできるようになります。

バリカンで仕上げる場合は愛犬が暴れないようにしっかり抱きかかえるようにしましょう。

慣れれば一人で行うことができますが、最初は二人で行うことをおすすめします。

カットする人と動かないようにする人に分けることで安全に行うことができます。

手足の指先にバリカンをかける場合は関節を固定することで動きにくくすることができ、安全に被毛を刈ることができます。

特に、前足にバリカンをかける場合は暴れてしまうリスクが高いため、特に注意する必要があります。

犬もバリカンに慣れれば寝転んでいる状態でもできるようになります。

まとめ

犬のカットのやり方で悩んでしまう飼い主もいますが、コツと必要な物を準備すれば行うことができます。

トリミングに慣れていない犬の場合は暴れてしまう可能性がありますが、徐々に慣れさすことで暴れてしまう頻度を少なくすることができ、安全にトリミングをすることが可能になります。

気軽にトリミングをして愛犬の被毛を整えたい人はトリミングやカットのコツを把握するようにしましょう。

最近では愛犬にトリミングやカットを行うことは常識のようになっている傾向があるため、自身でトリミングでできることは大きなメリットとなります。

犬のカットのやり方で悩んでしまう飼い主もいますが、コツと必要な物を準備すれば行うことができます。

トリミングに慣れていない犬の場合は暴れてしまう可能性がありますが、徐々に慣れさすことで暴れてしまう頻度を少なくすることができ、安全にトリミングをすることが可能になります。

気軽にトリミングをして愛犬の被毛を整えたい人はトリミングやカットのコツを把握するようにしましょう。

最近では愛犬にトリミングやカットを行うことは常識のようになっている傾向があるため、自身でトリミングでできることは大きなメリットとなります。

犬の肉球はプニプニしており、いつまでも触っていたくなる感触ですが、実は犬にとっては欠かせない重要な部分となっており、役割もいくつかあります。

そこで、ここでは犬の肉球にはどんな役割があるのかを詳しくご紹介します。

犬の肉球はプニプニしており、いつまでも触っていたくなる感触ですが、実は犬にとっては欠かせない重要な部分となっており、役割もいくつかあります。

そこで、ここでは犬の肉球にはどんな役割があるのかを詳しくご紹介します。

犬の肉球は分厚い角質層でできており、地面の熱を感じにくいようになっています。

そのおかげで多少温度が高い場所で歩いてもやけどをしません。

また、寒い場所でも元気に走り回ることもできるのですが、その理由は肉球の裏の静脈が冷えても、すぐに近くを通る動脈が血液を温めなおすためと言われています。

犬の肉球は分厚い角質層でできており、地面の熱を感じにくいようになっています。

そのおかげで多少温度が高い場所で歩いてもやけどをしません。

また、寒い場所でも元気に走り回ることもできるのですが、その理由は肉球の裏の静脈が冷えても、すぐに近くを通る動脈が血液を温めなおすためと言われています。

犬は基本的に手足を触られることを嫌う傾向にあるので、なかなかじっくりと肉球を見ることは少ないかもしれませんが、病気やケガのサインである腫れが見られることがありますので、スキンシップの最中に肉球をチェックすることも必要です。

ここでは、肉球が腫れる原因として考えられる病気やケガをご紹介します。

犬は基本的に手足を触られることを嫌う傾向にあるので、なかなかじっくりと肉球を見ることは少ないかもしれませんが、病気やケガのサインである腫れが見られることがありますので、スキンシップの最中に肉球をチェックすることも必要です。

ここでは、肉球が腫れる原因として考えられる病気やケガをご紹介します。

指間炎とは肉球ではなく、指の間に起こる炎症で、犬が頻繁に肉球を舐めている場合は指間炎を起こしている可能性が高いです。

噛んだときに傷ができたり、舐めて濡れたまま放置すると、そこに汚れが付着し悪化の原因となります。

明らかに炎症が見られる場合は、すぐに受診し炎症を抑えないといけないので、薬や抗生剤で様子を見ることになるでしょう。

特にまだ悪化していない状態であれば、常に清潔を保ち、濡れたままにしないように注意してください。

指間炎とは肉球ではなく、指の間に起こる炎症で、犬が頻繁に肉球を舐めている場合は指間炎を起こしている可能性が高いです。

噛んだときに傷ができたり、舐めて濡れたまま放置すると、そこに汚れが付着し悪化の原因となります。

明らかに炎症が見られる場合は、すぐに受診し炎症を抑えないといけないので、薬や抗生剤で様子を見ることになるでしょう。

特にまだ悪化していない状態であれば、常に清潔を保ち、濡れたままにしないように注意してください。

犬ジステンバーは犬ジステンバーウイルスに感染することで起こる病気で、感染源は犬ジステンバーウイルスに感染した犬との接触感染やくしゃみ咳などの飛沫による空気感染することもあります。

感染すると、鼻や肉球の皮膚が硬くなるハードパットや発熱・くしゃみ・咳・嘔吐・下痢などさまざまな症状が見られ、根本的な治療はないので、それぞれの症状に対する対処療法のみになってしまうので、感染しないよう定期的なワクチン接種が望ましいです。

犬ジステンバーは犬ジステンバーウイルスに感染することで起こる病気で、感染源は犬ジステンバーウイルスに感染した犬との接触感染やくしゃみ咳などの飛沫による空気感染することもあります。

感染すると、鼻や肉球の皮膚が硬くなるハードパットや発熱・くしゃみ・咳・嘔吐・下痢などさまざまな症状が見られ、根本的な治療はないので、それぞれの症状に対する対処療法のみになってしまうので、感染しないよう定期的なワクチン接種が望ましいです。

もし肉球が腫れてしまうようなことがあったら、どのように対処すればいいのか焦ってしまいますよね。

そこで、ここでは肉球が腫れたときの対処方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

もし肉球が腫れてしまうようなことがあったら、どのように対処すればいいのか焦ってしまいますよね。

そこで、ここでは肉球が腫れたときの対処方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

肉球は乾燥が大敵でもあり、乾燥するとケガをしやすくなり、そこからばい菌などが侵入する可能性が高くなりますので、肉球クリームを使うこともおすすめです。

肉球クリームで肉球をマッサージしてあげ、常に保湿状態にしてあげることでケガ防止に繋がります。

肉球クリームの種類はジェル・ローション・蜜蝋などがあり、香りもさまざまですが、嗅覚が敏感な犬にとってきつすぎるニオイはダメなので、できるだけニオイが少ない安全なものを利用するようにしてください。

足裏に毛が生えている場合は、毛を駆って濡れタオルなどでキレイにしてから行うようにしましょう。

肉球は乾燥が大敵でもあり、乾燥するとケガをしやすくなり、そこからばい菌などが侵入する可能性が高くなりますので、肉球クリームを使うこともおすすめです。

肉球クリームで肉球をマッサージしてあげ、常に保湿状態にしてあげることでケガ防止に繋がります。

肉球クリームの種類はジェル・ローション・蜜蝋などがあり、香りもさまざまですが、嗅覚が敏感な犬にとってきつすぎるニオイはダメなので、できるだけニオイが少ない安全なものを利用するようにしてください。

足裏に毛が生えている場合は、毛を駆って濡れタオルなどでキレイにしてから行うようにしましょう。

今回は、犬の肉球が腫れたときの原因や対処方法・ケア方法などをご紹介してきました。

肉球にはさまざまな役割があり、愛犬を大事に守ってくれている重要な部分ですので、少しの異変も見逃さないよう、日頃からのケアをしっかり行うようにしてあげてください。

そして、万が一異常が見つかったときにはできるだけ早めに受診するようにしましょう。

今回は、犬の肉球が腫れたときの原因や対処方法・ケア方法などをご紹介してきました。

肉球にはさまざまな役割があり、愛犬を大事に守ってくれている重要な部分ですので、少しの異変も見逃さないよう、日頃からのケアをしっかり行うようにしてあげてください。

そして、万が一異常が見つかったときにはできるだけ早めに受診するようにしましょう。  日本人は血液型が適度に分散しており、性格診断をする上で、血液型がよく用いられていますが、国によっては血液型が偏っているので、日本のように血液型で性格診断をするのは難しいです。

しかし、海外の方の瞳を見てもらえればわかるように、色にバリエーションがあるため、瞳の色で性格診断が行われる傾向にあります。

猫も同様、さまざまなバリエーションの瞳の色があるので、色での性格診断をしてみたいと思います。

日本人は血液型が適度に分散しており、性格診断をする上で、血液型がよく用いられていますが、国によっては血液型が偏っているので、日本のように血液型で性格診断をするのは難しいです。

しかし、海外の方の瞳を見てもらえればわかるように、色にバリエーションがあるため、瞳の色で性格診断が行われる傾向にあります。

猫も同様、さまざまなバリエーションの瞳の色があるので、色での性格診断をしてみたいと思います。

青色の瞳は美しく人気が高い理由の一つで、知的で繊細、社交的で活発な性格をしているので、新しい友達を作ることを積極的に行います。

一方で、シャイな部分や執念深い部分も持ち合わせているため、一番怒らせたくない猫かもしれません。

青色の瞳は美しく人気が高い理由の一つで、知的で繊細、社交的で活発な性格をしているので、新しい友達を作ることを積極的に行います。

一方で、シャイな部分や執念深い部分も持ち合わせているため、一番怒らせたくない猫かもしれません。

性格の部分でわかって頂けたかと思いますが、猫の目の色には様々あり、それぞれ特徴が違います。

そこで、ここでは、猫の目の色や特徴をわかりやすく解説していきたいと思います。

性格の部分でわかって頂けたかと思いますが、猫の目の色には様々あり、それぞれ特徴が違います。

そこで、ここでは、猫の目の色や特徴をわかりやすく解説していきたいと思います。

アンバーは英語に訳すと「琥珀」を意味し、単色の強い黄色が特徴で、イエローやゴールドと呼ばれることもあります。

メラニン色素が少し多く、レモンイエローのように見える淡い色や、ゴールドに近い色まで色んなバリエーションが存在している点も魅力の一つではないでしょうか。

アンバーは英語に訳すと「琥珀」を意味し、単色の強い黄色が特徴で、イエローやゴールドと呼ばれることもあります。

メラニン色素が少し多く、レモンイエローのように見える淡い色や、ゴールドに近い色まで色んなバリエーションが存在している点も魅力の一つではないでしょうか。

ヘーゼルは、目の外側が薄いブラウンやイエローで、内側がグリーンというように2色のグラデーションに見える色です。

グリーンやブルーと比べるとメラニン色素の量はやや多いですが、色の出現の仕方には個体差が大きく、光の加減によってはブラウンが強調されカッパーのように見えることも。

日本猫と外来種のミックスには、ヘーゼルの目が多い傾向にあります。

ヘーゼルは、目の外側が薄いブラウンやイエローで、内側がグリーンというように2色のグラデーションに見える色です。

グリーンやブルーと比べるとメラニン色素の量はやや多いですが、色の出現の仕方には個体差が大きく、光の加減によってはブラウンが強調されカッパーのように見えることも。

日本猫と外来種のミックスには、ヘーゼルの目が多い傾向にあります。

オッドアイは左右で目の色が違う猫のことで、正式には「虹彩異色症」呼ばれ、先天的遺伝子異常と言われています。

猫の目としてはとても珍しく、出現の割合は全体の1割以下となっており、オッドアイの多くは全身真っ白な被毛を持っており、片方はブルー、もう片方はアンバーかカッパーです。

ブルーの方の耳には、先天的な視覚異常が出る場合はほとんどで、片目のメラニン色素がなくなってしまうために起こる現象と言われています。

左右の目の色が違うだけではなく、「ダイクロイックアイ」と呼ばれる1つの目に2色混ざり合っているものもオッドアイに含まれており、オッドアイよりも出現割合は少ないでしょう。

オッドアイは左右で目の色が違う猫のことで、正式には「虹彩異色症」呼ばれ、先天的遺伝子異常と言われています。

猫の目としてはとても珍しく、出現の割合は全体の1割以下となっており、オッドアイの多くは全身真っ白な被毛を持っており、片方はブルー、もう片方はアンバーかカッパーです。

ブルーの方の耳には、先天的な視覚異常が出る場合はほとんどで、片目のメラニン色素がなくなってしまうために起こる現象と言われています。

左右の目の色が違うだけではなく、「ダイクロイックアイ」と呼ばれる1つの目に2色混ざり合っているものもオッドアイに含まれており、オッドアイよりも出現割合は少ないでしょう。

生後2か月までの子猫の目は持っている色素に関係なくほとんどが「キトンブルー」と言われている灰色がかったブルーの目をしており、成長に連れて変化していくのですが、早い場合は生後3週間くらいから変化し始め、8か月を過ぎると本来の目の色となります。

このように変化する理由は、成長とともに段々メラニン細胞の働きが活性化するためと言われています。

キトンブルーの目は生後間もない時期にしか見られないものなので、体の成長と一緒に目の変化を見るのも楽しいですよ。

生後2か月までの子猫の目は持っている色素に関係なくほとんどが「キトンブルー」と言われている灰色がかったブルーの目をしており、成長に連れて変化していくのですが、早い場合は生後3週間くらいから変化し始め、8か月を過ぎると本来の目の色となります。

このように変化する理由は、成長とともに段々メラニン細胞の働きが活性化するためと言われています。

キトンブルーの目は生後間もない時期にしか見られないものなので、体の成長と一緒に目の変化を見るのも楽しいですよ。

今回は、猫の目の色についてご紹介してきました。

猫の目は様々な色があって、それに伴い性格も違ってくるというのは面白い発見ですね。

自宅で飼っている猫が成長するに連れてどんな色に変化するのか楽しみの一つでもあるのではないでしょうか。

今回は、猫の目の色についてご紹介してきました。

猫の目は様々な色があって、それに伴い性格も違ってくるというのは面白い発見ですね。

自宅で飼っている猫が成長するに連れてどんな色に変化するのか楽しみの一つでもあるのではないでしょうか。  表情豊かな猫って、とても可愛らしいですね。

メールやSNSで気持ちを伝えるときに猫の顔文字を使ってみたいと思いませんか?

楽しい!

哀しい・・。

怒ってる!

嬉しい

など、すぐにでも使いたくなる猫の可愛い顔文字を紹介します。

気に入った顔文字が見つかったら、使ってみてくださいね。

表情豊かな猫って、とても可愛らしいですね。

メールやSNSで気持ちを伝えるときに猫の顔文字を使ってみたいと思いませんか?

楽しい!

哀しい・・。

怒ってる!

嬉しい

など、すぐにでも使いたくなる猫の可愛い顔文字を紹介します。

気に入った顔文字が見つかったら、使ってみてくださいね。

シンプルにかわいい猫の顔文字や、「キラーン」「にゃー」「シャー」などの顔文字や肉球、しっぽや全身などさまざまな猫の顔文字をまとめました。

文字でのコミュニケーションは堅くなりがちです。

顔文字を入れることでフランクな印象を与えることができ、便利ですよ。

バリエーションが豊富なので、伝えたい気持ちにピッタリ合う顔文字を探してみてくださいね。

シンプルにかわいい猫の顔文字や、「キラーン」「にゃー」「シャー」などの顔文字や肉球、しっぽや全身などさまざまな猫の顔文字をまとめました。

文字でのコミュニケーションは堅くなりがちです。

顔文字を入れることでフランクな印象を与えることができ、便利ですよ。

バリエーションが豊富なので、伝えたい気持ちにピッタリ合う顔文字を探してみてくださいね。

いかがでしたでしょうか。

かわいい猫の顔文字たちをご紹介しました。

いろいろな感情を表現できるだけでなく猫のかわいさや癒しなどが加わり、受け取った人も気持ちがほっこりしそうですね。

バリエーション豊富なので、お気に入りの顔文字を見つけてみてくださいね。

猫好きの人との会話のきっかけになるかもしれませんよ。

いかがでしたでしょうか。

かわいい猫の顔文字たちをご紹介しました。

いろいろな感情を表現できるだけでなく猫のかわいさや癒しなどが加わり、受け取った人も気持ちがほっこりしそうですね。

バリエーション豊富なので、お気に入りの顔文字を見つけてみてくださいね。

猫好きの人との会話のきっかけになるかもしれませんよ。  最近はペットとして犬だけでなく猫も飼われるようになってきました。

犬と違って散歩やしつけがいらないのですが、猫にもケアは必要です。

それは、食事・トイレはもちろんのこと、爪切りやブラッシングなどのトリミングも必要になってきます。

トリミングといえば、犬に必要なお手入れというイメージが強いかもしれません。

しかし、猫にもブラッシング、カットやシャンプー、耳掃除、爪切りなどお手入れが必要で、これらのことをトリミングと言います。

今回は、猫にトリミングが必要な理由やトリミングのやり方、頻度などご紹介していきたいと思います。

大切な家族に一員である猫ちゃんが快適に過ごせるよう、トリミングについて学んでみてくださいね!

最近はペットとして犬だけでなく猫も飼われるようになってきました。

犬と違って散歩やしつけがいらないのですが、猫にもケアは必要です。

それは、食事・トイレはもちろんのこと、爪切りやブラッシングなどのトリミングも必要になってきます。

トリミングといえば、犬に必要なお手入れというイメージが強いかもしれません。

しかし、猫にもブラッシング、カットやシャンプー、耳掃除、爪切りなどお手入れが必要で、これらのことをトリミングと言います。

今回は、猫にトリミングが必要な理由やトリミングのやり方、頻度などご紹介していきたいと思います。

大切な家族に一員である猫ちゃんが快適に過ごせるよう、トリミングについて学んでみてくださいね!

猫にもトリミングが必要と申しましたが、実は猫はある程度、自分でトリミングをすることができます。

よく猫が体を舐めて毛づくろいしているのを見かけませんか?

これは猫が自分でブラッシングやシャンプーをしているのです。

殺菌作用のある唾液を使って、身体を舐めることでシャンプーをしているような役割を果たしています。

また、自分で爪を噛んだり引っ張ったりして長さを整えるなど爪切りも自分ですることができます。

猫にもトリミングが必要と申しましたが、実は猫はある程度、自分でトリミングをすることができます。

よく猫が体を舐めて毛づくろいしているのを見かけませんか?

これは猫が自分でブラッシングやシャンプーをしているのです。

殺菌作用のある唾液を使って、身体を舐めることでシャンプーをしているような役割を果たしています。

また、自分で爪を噛んだり引っ張ったりして長さを整えるなど爪切りも自分ですることができます。

猫は、ある程度は自分で身体を手入れすることはできます。

しかし、身体全身のケアは難しく、私たち人間がケアしてあげる必要が出てきます。

プロの方にお願いするという方法が安心ではありますが、自宅でできるほうが節約にもなりますし、猫自身も自宅の方が安心してリラックスできるでしょう。

トリミングは身体全身を触れることになるので、成猫になってから始めるのは大変です。

できるだけ小さい内から少しずつ行い、トリミングが嫌いにならないよう慣らして行くことが重要です。

トリミングはどんなことをするのか、やり方をまとめてみました。

猫は、ある程度は自分で身体を手入れすることはできます。

しかし、身体全身のケアは難しく、私たち人間がケアしてあげる必要が出てきます。

プロの方にお願いするという方法が安心ではありますが、自宅でできるほうが節約にもなりますし、猫自身も自宅の方が安心してリラックスできるでしょう。

トリミングは身体全身を触れることになるので、成猫になってから始めるのは大変です。

できるだけ小さい内から少しずつ行い、トリミングが嫌いにならないよう慣らして行くことが重要です。

トリミングはどんなことをするのか、やり方をまとめてみました。

猫の爪の中には血管と神経が通っています。

そのため、切りすぎてしまうと、痛みとともに出血してしまうので、深爪にならないように注意しましょう。

爪の細くなっている先端を切るようにすると良いですね。

猫の種類や活動の具合によって変わってきますが、2〜3週間に1回程度爪切りを行うようにすれば適度な長さを保つことができます。

猫の爪の中には血管と神経が通っています。

そのため、切りすぎてしまうと、痛みとともに出血してしまうので、深爪にならないように注意しましょう。

爪の細くなっている先端を切るようにすると良いですね。

猫の種類や活動の具合によって変わってきますが、2〜3週間に1回程度爪切りを行うようにすれば適度な長さを保つことができます。

猫は人間よりも、歯垢が歯石になるスピードがとても早いので、歯周病になりやすいです。

ですので歯磨きが重要になってきます。

飼い主さんにとって歯磨きも大変な作業でしょう。

猫が歯磨きを嫌がったときは、歯磨き用のウェットシートやガーゼなどで歯の汚れを落としてください。

また、歯磨きガムやおもちゃなどのデンタルケア製品を使用するのも良いでしょう。

人間においては、歯磨きは毎食後行うのが理想といわれていますが、1日1回、難しければ2日に1回などを目標にすると良いかもしれません。

猫は人間よりも、歯垢が歯石になるスピードがとても早いので、歯周病になりやすいです。

ですので歯磨きが重要になってきます。

飼い主さんにとって歯磨きも大変な作業でしょう。

猫が歯磨きを嫌がったときは、歯磨き用のウェットシートやガーゼなどで歯の汚れを落としてください。

また、歯磨きガムやおもちゃなどのデンタルケア製品を使用するのも良いでしょう。

人間においては、歯磨きは毎食後行うのが理想といわれていますが、1日1回、難しければ2日に1回などを目標にすると良いかもしれません。

もともと猫は、水に濡れるのを嫌う動物です。

ですのでシャンプーは大変な作業です。

耳の中に水が入らないように気をつけましょう。

そして、なるべく手短に済ませることがポイントです。

水を嫌がり暴れる場合は、拭くだけでシャンプーできる使い捨てのシートを利用するのも1つの方法です。

通常は、ブラッシングだけでも十分に皮膚を清潔に保つことができますので、シャンプーは年に1回程度で良いでしょう。

もともと猫は、水に濡れるのを嫌う動物です。

ですのでシャンプーは大変な作業です。

耳の中に水が入らないように気をつけましょう。

そして、なるべく手短に済ませることがポイントです。

水を嫌がり暴れる場合は、拭くだけでシャンプーできる使い捨てのシートを利用するのも1つの方法です。

通常は、ブラッシングだけでも十分に皮膚を清潔に保つことができますので、シャンプーは年に1回程度で良いでしょう。

寝起きのときなどについている少量の目やには、放っておいてもかまいませんが、気になるようでしたら取ってあげてください。

水を含ませたコットンや、ペット用ウェットティッシュなど、目の周りにも使用できるタイプのものを使用します。

人間用のウェットティッシュはアルコール成分が含まれている可能性があり、猫に害があるので使わないようにしましょう。

汚れが目立ったら拭き取るようにしてください。

寝起きのときなどについている少量の目やには、放っておいてもかまいませんが、気になるようでしたら取ってあげてください。

水を含ませたコットンや、ペット用ウェットティッシュなど、目の周りにも使用できるタイプのものを使用します。

人間用のウェットティッシュはアルコール成分が含まれている可能性があり、猫に害があるので使わないようにしましょう。

汚れが目立ったら拭き取るようにしてください。

トリミングのやり方は分かったところで、どのくらいの頻度で行えばいいのか気になりますね。

ブラッシングについてはできれば毎日するのが理想的でしょう。

他のトリミングについては、それぞれ頻度が違うのでご紹介していきたいと思います。

トリミングのやり方は分かったところで、どのくらいの頻度で行えばいいのか気になりますね。

ブラッシングについてはできれば毎日するのが理想的でしょう。

他のトリミングについては、それぞれ頻度が違うのでご紹介していきたいと思います。

猫の爪の伸び方は、年齢によって異なるといわれています。

子猫の場合は1週間に1回、成猫は、2週間に1回、高齢の猫は3週間に1回程度が目安になります。

爪の伸び方は、活動時間や、活動内容によっても多少異なってきます。

肉球を軽く押してみて、爪が尖っていたら爪切りをするようにすると良いでしょう。

猫の爪の伸び方は、年齢によって異なるといわれています。

子猫の場合は1週間に1回、成猫は、2週間に1回、高齢の猫は3週間に1回程度が目安になります。

爪の伸び方は、活動時間や、活動内容によっても多少異なってきます。

肉球を軽く押してみて、爪が尖っていたら爪切りをするようにすると良いでしょう。

猫のカットは、被毛の長さによって異なります。

短毛種の場合、基本的にカットは必要ありません。

長毛種の場合も、必ずしも必要というわけではありません。

しかし、長毛種の猫は、夏には熱中症になりやすくなるため、カットが必要になってくることもあります。

また、毛玉の有無や毛の状態などを観察し、必要であればカットしましょう。

被毛のカットは、猫にとって負担が大きいため、体調が悪そうであったり、いつもと違う様子の場合は、体調が整ってから行うと良いでしょう。

飼い主さん自身でのカットが不安な場合は、トリマーや獣医師に相談してから行うのが良いかもしれません。

猫のカットは、被毛の長さによって異なります。

短毛種の場合、基本的にカットは必要ありません。

長毛種の場合も、必ずしも必要というわけではありません。

しかし、長毛種の猫は、夏には熱中症になりやすくなるため、カットが必要になってくることもあります。

また、毛玉の有無や毛の状態などを観察し、必要であればカットしましょう。

被毛のカットは、猫にとって負担が大きいため、体調が悪そうであったり、いつもと違う様子の場合は、体調が整ってから行うと良いでしょう。

飼い主さん自身でのカットが不安な場合は、トリマーや獣医師に相談してから行うのが良いかもしれません。

いかがでしたでしょうか?

トリミングの必要性、やり方、頻度などお分かりいただけたかと思います。

猫は私たちが思っている以上に皮膚が薄いです。

また、皮膚が切れてもほとんど出血しないので、誤って猫の皮膚を傷をつけても気づかなこともあります。

ですので、毛玉など気になっても、ハサミなど使用するのは避けましょう。

毛玉の除去やカットなどはプロにお願いするほうが安心です。

犬のトリミングは一般的なこととして捉えられていますが、猫の場合、受け入れてくれるところはそれほど多くないというのが現状です。

また、嫌がっているのに無理やりトリミングを行うと、強くストレスを感じ、体調を崩してしまうということも少なくありません。

トリミングを行うために鎮静剤を用いるという動物病院などもあるようです。

薬を使用するということが不安な飼い主さんは、どのようにトリミングを行っているのか事前に確認すると良いでしょう。

ただ、ハサミを使用しないようなトリミングであれば、飼い主さんの日々のケアで十分に健康を保つことができます。

猫の日々の様子を一番分かっているのも、猫が信頼を寄せているのも飼い主さんです。

愛情を込めて猫のケアをしてあげれば、健康が保たれるだけでなく、さらにお互いの信頼関係が強くなりますね!

いかがでしたでしょうか?

トリミングの必要性、やり方、頻度などお分かりいただけたかと思います。

猫は私たちが思っている以上に皮膚が薄いです。

また、皮膚が切れてもほとんど出血しないので、誤って猫の皮膚を傷をつけても気づかなこともあります。

ですので、毛玉など気になっても、ハサミなど使用するのは避けましょう。

毛玉の除去やカットなどはプロにお願いするほうが安心です。

犬のトリミングは一般的なこととして捉えられていますが、猫の場合、受け入れてくれるところはそれほど多くないというのが現状です。

また、嫌がっているのに無理やりトリミングを行うと、強くストレスを感じ、体調を崩してしまうということも少なくありません。

トリミングを行うために鎮静剤を用いるという動物病院などもあるようです。

薬を使用するということが不安な飼い主さんは、どのようにトリミングを行っているのか事前に確認すると良いでしょう。

ただ、ハサミを使用しないようなトリミングであれば、飼い主さんの日々のケアで十分に健康を保つことができます。

猫の日々の様子を一番分かっているのも、猫が信頼を寄せているのも飼い主さんです。

愛情を込めて猫のケアをしてあげれば、健康が保たれるだけでなく、さらにお互いの信頼関係が強くなりますね!  猫を飼っているのであればタイルカーペットを活用することをおすすめします。

誰でも気軽に設置することができ、おしゃれに仕上げることもできるため、おすすめのアイテムです。

次に、猫におすすめのタイルカーペット10選を紹介します。

猫を飼っているのであればタイルカーペットを活用することをおすすめします。

誰でも気軽に設置することができ、おしゃれに仕上げることもできるため、おすすめのアイテムです。

次に、猫におすすめのタイルカーペット10選を紹介します。

25cm角に仕上げられているタイルカーペットで手入れがしやすい特徴があります。

洗濯機で丸洗いすることができ、猫が汚してしまっても気軽に綺麗にすることができます。

厚さは4mmであり、薄く作られているため、洗濯後に乾きやすいメリットもあります。

薄く作られていることで衝撃吸収能力は劣ってしまいますが、タイルカーペットを敷いていない部分との高さの違いが少なくすることができ、躓きにくいメリットがあります。

また、ハサミで簡単にカットすることができ、既製品の形のままではうまく敷くことができないときに便利で見た目が綺麗に仕上げることも可能です。

25cm角に仕上げられているタイルカーペットで手入れがしやすい特徴があります。

洗濯機で丸洗いすることができ、猫が汚してしまっても気軽に綺麗にすることができます。

厚さは4mmであり、薄く作られているため、洗濯後に乾きやすいメリットもあります。

薄く作られていることで衝撃吸収能力は劣ってしまいますが、タイルカーペットを敷いていない部分との高さの違いが少なくすることができ、躓きにくいメリットがあります。

また、ハサミで簡単にカットすることができ、既製品の形のままではうまく敷くことができないときに便利で見た目が綺麗に仕上げることも可能です。

東リは床材などを販売しているメーカーとして有名であり、品質に対して信頼することができます。

制電や防火の機能が備わっているため、オフィスで使用されることが一般的です。

しかし、最近では自宅でも使用される人が増えてきており、絨毯のような質感であるため、寝転んでも痛くなく、肌触りもよいです。

コストパフォーマンスに優れているため、リーズナブルにタイルカーペットを敷きたい人におすすめです。

ただし、猫の爪に引っかかってしまうリスクもあるため、注意が必要です。

東リは床材などを販売しているメーカーとして有名であり、品質に対して信頼することができます。

制電や防火の機能が備わっているため、オフィスで使用されることが一般的です。

しかし、最近では自宅でも使用される人が増えてきており、絨毯のような質感であるため、寝転んでも痛くなく、肌触りもよいです。

コストパフォーマンスに優れているため、リーズナブルにタイルカーペットを敷きたい人におすすめです。

ただし、猫の爪に引っかかってしまうリスクもあるため、注意が必要です。

スムース加工が施されていることでゴミが中に入り込みにくく、簡単に取り除くことが可能です。

そのため、手入れすることが簡単になり、気軽に掃除機で綺麗にすることができます。

また、消臭効果も期待できるため、猫などのペットと暮らす際におすすめのタイルカーペットでもあります。

毛足も短く仕上げられていることで猫の爪が引っかかってしまうこともなく安全にくつろぐことが可能になっています。

カラーが17色も用意されているメリットもあり、カラフルに仕上げたり、部屋の雰囲気を損なうことも防ぎます。

スムース加工が施されていることでゴミが中に入り込みにくく、簡単に取り除くことが可能です。

そのため、手入れすることが簡単になり、気軽に掃除機で綺麗にすることができます。

また、消臭効果も期待できるため、猫などのペットと暮らす際におすすめのタイルカーペットでもあります。

毛足も短く仕上げられていることで猫の爪が引っかかってしまうこともなく安全にくつろぐことが可能になっています。

カラーが17色も用意されているメリットもあり、カラフルに仕上げたり、部屋の雰囲気を損なうことも防ぎます。

塩素系の漂白剤や日光による色あせしにくい特徴があるタイルカーペットです。

そのため、新品の状態に近いまま使用しつづけることができ、長年使用してもくたびれた感じが出ません。

長くタイルカーペットを愛用したいと考えている人におすすめです。

また、カラーが多く用意されているだけではなく、バリューラインなどの柄が描かれていたり、無地タイプも販売されています。

全てで61パターンのデザインが用意されていることで自分好みの室内にアレンジしやすいです。

塩素系の漂白剤や日光による色あせしにくい特徴があるタイルカーペットです。

そのため、新品の状態に近いまま使用しつづけることができ、長年使用してもくたびれた感じが出ません。

長くタイルカーペットを愛用したいと考えている人におすすめです。

また、カラーが多く用意されているだけではなく、バリューラインなどの柄が描かれていたり、無地タイプも販売されています。

全てで61パターンのデザインが用意されていることで自分好みの室内にアレンジしやすいです。

猫を飼っている人がタイルカーペットを購入するのであれば選び方を把握しておくことが大切です。

選び方を把握してタイルカーペットを購入することで購入後に後悔してしまうリスクを下げることができます。

次に、タイルカーペットの選び方を紹介します。

猫を飼っている人がタイルカーペットを購入するのであれば選び方を把握しておくことが大切です。

選び方を把握してタイルカーペットを購入することで購入後に後悔してしまうリスクを下げることができます。

次に、タイルカーペットの選び方を紹介します。

部屋のサイズによってタイルカーペットのサイズも変わってくるため、敷きやすさにも影響が出てしまいます。

例えば広い部屋にタイルカーペットを敷くのであれば一枚の面積が大きいタイルカーペットの方が見栄えが良くなるだけではなく、敷く手間も軽減されます。

また、ハサミなどでタイルカーペットをカットできない場合は部屋のサイズにぴったり合うサイズのタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

敷く面積がわかっているほうが購入する枚数がわかるため、無駄のない買い物ができます。

部屋のサイズによってタイルカーペットのサイズも変わってくるため、敷きやすさにも影響が出てしまいます。

例えば広い部屋にタイルカーペットを敷くのであれば一枚の面積が大きいタイルカーペットの方が見栄えが良くなるだけではなく、敷く手間も軽減されます。

また、ハサミなどでタイルカーペットをカットできない場合は部屋のサイズにぴったり合うサイズのタイルカーペットを選ぶようにしましょう。

敷く面積がわかっているほうが購入する枚数がわかるため、無駄のない買い物ができます。

猫飼いに適したタイルカーペットのタイプや種類を把握しておくことで猫にくつろいでもらうことができます。

次に、猫に適したタイルカーペットについて紹介します。

どのようなタイルカーペットであれば快適性が高まるのかを知りたい人は参考にしてください。

猫飼いに適したタイルカーペットのタイプや種類を把握しておくことで猫にくつろいでもらうことができます。

次に、猫に適したタイルカーペットについて紹介します。

どのようなタイルカーペットであれば快適性が高まるのかを知りたい人は参考にしてください。

タイルカーペットに抗菌作用と消臭効果が備わっていれば不快な気分になってしまうことを防ぎます。

猫を飼っているとどうしても匂いがついてしまいやすく、タイルカーペットの上にいる時間が長いのであればより臭くなりやすいです。

しかし、抗菌作用と消臭効果があれば匂いの原因でもある物質を吸着させ、分解することができます。

そのため、匂いを軽減する効果が期待でき、嫌な臭いを解消することも可能です。

すぐにタイルカーペットが臭くなる場合におすすめの効果です。

タイルカーペットに抗菌作用と消臭効果が備わっていれば不快な気分になってしまうことを防ぎます。

猫を飼っているとどうしても匂いがついてしまいやすく、タイルカーペットの上にいる時間が長いのであればより臭くなりやすいです。

しかし、抗菌作用と消臭効果があれば匂いの原因でもある物質を吸着させ、分解することができます。

そのため、匂いを軽減する効果が期待でき、嫌な臭いを解消することも可能です。

すぐにタイルカーペットが臭くなる場合におすすめの効果です。

タイルカーペットの中には床暖房に対応するタイプが販売されています。

一般的なタイルカーペットでは床暖房を使用していてもカーペットが熱の伝導の妨げになってしまいます。

しかし、床暖房対応されているタイルカーペットであれば床からの熱をタイルカーペット表面まで伝えることができ、冬でも温かくしてくつろぐことができます。

床暖房を完備している家であれば必須の機能ではありますが、床暖房がないのであればそこまで気にする必要はありません。

タイルカーペットの中には床暖房に対応するタイプが販売されています。

一般的なタイルカーペットでは床暖房を使用していてもカーペットが熱の伝導の妨げになってしまいます。

しかし、床暖房対応されているタイルカーペットであれば床からの熱をタイルカーペット表面まで伝えることができ、冬でも温かくしてくつろぐことができます。

床暖房を完備している家であれば必須の機能ではありますが、床暖房がないのであればそこまで気にする必要はありません。

猫は爪とぎをする習慣があり、床や柱などを傷つけてしまう原因になります。

タイルカーペットで爪とぎをしてしまう場合もあり、爪とぎされたタイルカーペットはボロボロになってしまいます。

目が細かく毛先の短いタイルカーペットであれば比較的爪とぎされにくいため、おすすめです。

また、爪とぎ専用のおもちゃを購入することでもタイルカーペットで爪とぎされてしまい可能性を下げることも期待できます。

猫は爪とぎをする習慣があり、床や柱などを傷つけてしまう原因になります。

タイルカーペットで爪とぎをしてしまう場合もあり、爪とぎされたタイルカーペットはボロボロになってしまいます。

目が細かく毛先の短いタイルカーペットであれば比較的爪とぎされにくいため、おすすめです。

また、爪とぎ専用のおもちゃを購入することでもタイルカーペットで爪とぎされてしまい可能性を下げることも期待できます。

タイルカーペットは室内をアレンジすることができたり、防音性を高めることもできます。

猫を飼っている場合は消臭や抗菌加工が施されているタイプがおすすめです。

選ぶポイントを把握することで猫に適したタイルカーペットを購入することができます。

タイルカーペットは室内をアレンジすることができたり、防音性を高めることもできます。

猫を飼っている場合は消臭や抗菌加工が施されているタイプがおすすめです。

選ぶポイントを把握することで猫に適したタイルカーペットを購入することができます。  スコティッシュフォールドとは、猫の一種であり、垂れた耳が特徴的です。

スコットランドの垂れた物という意味であり、スコットランドが発祥の地とです。

1960年代に垂れた耳の猫をブリーフィングしたことでスコティッシュフォールドが誕生しているので比較的歴史が浅い猫です。

長い期間猫の人気ランキングにランクインしているほどの人気があり、現在でも人気が衰えることがありません。

人気が高い理由の一つがたれ耳であり、見た目が非常に可愛らしいことです。

スコティッシュフォールドとは、猫の一種であり、垂れた耳が特徴的です。

スコットランドの垂れた物という意味であり、スコットランドが発祥の地とです。

1960年代に垂れた耳の猫をブリーフィングしたことでスコティッシュフォールドが誕生しているので比較的歴史が浅い猫です。

長い期間猫の人気ランキングにランクインしているほどの人気があり、現在でも人気が衰えることがありません。

人気が高い理由の一つがたれ耳であり、見た目が非常に可愛らしいことです。

スコティッシュフォールドの性格を把握しておくことで飼うかどうかの判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの性格について詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドを購入しようと考えている人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドの性格を把握しておくことで飼うかどうかの判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの性格について詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドを購入しようと考えている人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドは穏やかでおっとりしている性格です。

そのため、喧嘩をしてしまうことがないため、多頭飼いした場合でも好んで喧嘩をしません。

一方、おっとりしているので気性が荒い猫がいる場合はいじめられてしまう可能性もあり、注意しなければなりません。

おっとりしている姿は癒しにもなるため、猫に癒しを求めているのであればスコティッシュフォールドはおすすめです。

室内飼いする場合にもおすすめでき、室内を荒らされてしまうリスクが低いです。

スコティッシュフォールドは穏やかでおっとりしている性格です。

そのため、喧嘩をしてしまうことがないため、多頭飼いした場合でも好んで喧嘩をしません。

一方、おっとりしているので気性が荒い猫がいる場合はいじめられてしまう可能性もあり、注意しなければなりません。

おっとりしている姿は癒しにもなるため、猫に癒しを求めているのであればスコティッシュフォールドはおすすめです。

室内飼いする場合にもおすすめでき、室内を荒らされてしまうリスクが低いです。

スコティッシュフォールドは人懐っこい性格であるため、常に人の傍にいようとします。

甘えん坊な性格も相まっているため、非常に懐きやすく、猫を初めて飼う人におすすめです。

知らない人に対してもすぐに懐くため、愛らしさも感じることができます。

一般的に猫は人に懐きにくく、初対面の人に対しては警戒する場合が多いですが、その点スコティッシュフォールドは珍しい猫といえます。

素っ気ない猫よりは甘えてきてほしいと考えている人におすすめの猫です。

スコティッシュフォールドは人懐っこい性格であるため、常に人の傍にいようとします。

甘えん坊な性格も相まっているため、非常に懐きやすく、猫を初めて飼う人におすすめです。

知らない人に対してもすぐに懐くため、愛らしさも感じることができます。

一般的に猫は人に懐きにくく、初対面の人に対しては警戒する場合が多いですが、その点スコティッシュフォールドは珍しい猫といえます。

素っ気ない猫よりは甘えてきてほしいと考えている人におすすめの猫です。

スコティッシュフォールドはどのような特徴があるのかをあらかじめ知っておくことで飼う際の判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの特徴を詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドがどのような猫なのか知りたい人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドはどのような特徴があるのかをあらかじめ知っておくことで飼う際の判断材料にすることができます。

次に、スコティッシュフォールドの特徴を詳しく紹介します。

スコティッシュフォールドがどのような猫なのか知りたい人は参考にしてください。

スコティッシュフォールドはさまざまな色がありますが、全ての色に言えることが柔らかなことと厚みがあることです。

触り心地はビロードのように滑らかなであるため、撫で心地は気持ちいです。

スコティッシュフォールドは甘えてくる場合が多く、撫でることはスコティッシュフォールドだけではなく、飼い主にとっても癒しになります。

また、毛色の違いによって性格にも違いが現れる場合もあり、飼う際に把握していればより自分好みの猫を飼育できるようになります。

スコティッシュフォールドはさまざまな色がありますが、全ての色に言えることが柔らかなことと厚みがあることです。

触り心地はビロードのように滑らかなであるため、撫で心地は気持ちいです。

スコティッシュフォールドは甘えてくる場合が多く、撫でることはスコティッシュフォールドだけではなく、飼い主にとっても癒しになります。

また、毛色の違いによって性格にも違いが現れる場合もあり、飼う際に把握していればより自分好みの猫を飼育できるようになります。

スコティッシュフォールドは垂れ耳が印象的な猫であり、常に人気ランキング上位に位置付けています。

また、穏やかな性格と人懐っこい性格も人気が高い理由の一つであり、飼いやすいです。

初めて猫を飼う人で飼育しやすい猫を求めているのであればスコティッシュフォールドがおすすめです。

スコティッシュフォールドは垂れ耳が印象的な猫であり、常に人気ランキング上位に位置付けています。

また、穏やかな性格と人懐っこい性格も人気が高い理由の一つであり、飼いやすいです。

初めて猫を飼う人で飼育しやすい猫を求めているのであればスコティッシュフォールドがおすすめです。  小型犬の賢さランキングで堂々の1位に輝いているトイプードルは、しつけもしやすく、比較的飼いやすい犬種で、全犬種の中でもボーダーコリーに次ぐ賢さだと言われています。

サーカスでも活躍できるくらいの知能と、社交性も高いので、小さい子どもがいるご家庭でも、多頭飼いのご家庭でも安心して飼うことができるでしょう。

一般的にはそう言われているトイプードルなのですが、実は毛色によって性格は違い、中には気難しい子も…

賢さは毛色で違いはないので、性格が邪魔してしつけが難しくなることもあるため一概にトイプードル全てが飼いやすいとも限りません。

小型犬の賢さランキングで堂々の1位に輝いているトイプードルは、しつけもしやすく、比較的飼いやすい犬種で、全犬種の中でもボーダーコリーに次ぐ賢さだと言われています。

サーカスでも活躍できるくらいの知能と、社交性も高いので、小さい子どもがいるご家庭でも、多頭飼いのご家庭でも安心して飼うことができるでしょう。

一般的にはそう言われているトイプードルなのですが、実は毛色によって性格は違い、中には気難しい子も…

賢さは毛色で違いはないので、性格が邪魔してしつけが難しくなることもあるため一概にトイプードル全てが飼いやすいとも限りません。

トイプードルの基本的な性格は、とても人懐こい反面、寂しがり屋な面も持ち合わせています。

小さいながらも遊ぶことが大好きで、元々水鳥の回収をする狩猟犬というルーツもあってか運動量が多く活発です。

見た目の特徴はクルンとした毛で、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭も少ないという点も人気の理由の一つと言えますが、巻き毛になっている分、絡まり毛玉になりやすいので、定期的なトリミングは必要です。

トイプードルの基本的な性格は、とても人懐こい反面、寂しがり屋な面も持ち合わせています。

小さいながらも遊ぶことが大好きで、元々水鳥の回収をする狩猟犬というルーツもあってか運動量が多く活発です。

見た目の特徴はクルンとした毛で、シングルコートの巻き毛は抜けにくく、体臭も少ないという点も人気の理由の一つと言えますが、巻き毛になっている分、絡まり毛玉になりやすいので、定期的なトリミングは必要です。

先ほどもご紹介しましたが、トイプードルは毛色で性格が違ってくることがあります。

トイプードルの毛色はバリエーション豊かになっていますので、ここでは、毛色でどう性格が違ってくるのかを詳しくご紹介していきます。

先ほどもご紹介しましたが、トイプードルは毛色で性格が違ってくることがあります。

トイプードルの毛色はバリエーション豊かになっていますので、ここでは、毛色でどう性格が違ってくるのかを詳しくご紹介していきます。

レッドの子の性格は

レッドの子の性格は

ブラックの子の性格は

ブラックの子の性格は

アプリコットの子の性格は

アプリコットの子の性格は

クリームの子の性格は

クリームの子の性格は

トイプードルはどの毛色も賢い子が多いので、しつけはしやすいとしても、裏を返すとずる賢いとも捉えることができます。

多少であれば魅力に感じることもあるかと思いますが、頭が良いことが悪い方向に進んでしまうとわがままになってしまうことも。

褒めるときはしっかり褒め、しかるときはしっかりしかるなどメリハリをきっちりつけてしつけをしないと飼い主のいうことを聞かないただのわがまま犬になってしまうので、しつけはしっかり行うようにしてください。

物覚えはとても良いため、しっかり向き合ってしつけを行えば、すぐに理解してくれるようになります。

トイプードルはどの毛色も賢い子が多いので、しつけはしやすいとしても、裏を返すとずる賢いとも捉えることができます。

多少であれば魅力に感じることもあるかと思いますが、頭が良いことが悪い方向に進んでしまうとわがままになってしまうことも。

褒めるときはしっかり褒め、しかるときはしっかりしかるなどメリハリをきっちりつけてしつけをしないと飼い主のいうことを聞かないただのわがまま犬になってしまうので、しつけはしっかり行うようにしてください。

物覚えはとても良いため、しっかり向き合ってしつけを行えば、すぐに理解してくれるようになります。

今回は、トイプードルの性格や賢さなどについてご紹介してきました。

トイプードルには色んな毛色があり、毛色によって性格が違うことにはびっくりしましたが、この記事で自分にはどの毛色の子が合っているかがはっきりわかったのではないでしょうか。

しかし、どの毛色も賢い反面、計算高くずる賢い面も持ち合わせているため、最初のしつけが肝心です。

今回は、トイプードルの性格や賢さなどについてご紹介してきました。

トイプードルには色んな毛色があり、毛色によって性格が違うことにはびっくりしましたが、この記事で自分にはどの毛色の子が合っているかがはっきりわかったのではないでしょうか。

しかし、どの毛色も賢い反面、計算高くずる賢い面も持ち合わせているため、最初のしつけが肝心です。  痛がりもせずに、ポロっと愛犬の口の中から何か出てきたなと思ったら歯だった…

という経験をした飼い主さんも多いのではないでしょうか。

一瞬びっくりしてしまうかと思いますが、犬には珍しくない話です。

しかし、歯が抜けた原因によっては受診が必要になる場合もありますので、ここでは犬の歯が抜けた原因をご紹介します。

痛がりもせずに、ポロっと愛犬の口の中から何か出てきたなと思ったら歯だった…

という経験をした飼い主さんも多いのではないでしょうか。

一瞬びっくりしてしまうかと思いますが、犬には珍しくない話です。

しかし、歯が抜けた原因によっては受診が必要になる場合もありますので、ここでは犬の歯が抜けた原因をご紹介します。

歯周病は人間にはよくある話ですが、犬でも同様の病気となっており、歯周病を患う犬は少なくありません。

歯周病は年齢が増すごとに増えていき、原因は色々ありますが、口臭がきつくなったり、よだれが多くなったなどの症状が見られるようになったときは、できるだけ早めの受診をおすすめします。

予防方法としては毎日の歯磨きが一番になってくるので、歯周病にならないためにも毎日の歯磨きを日課にするのが理想です。

毎日の歯磨きが難しい場合は、タオルやガーゼを濡らしたもので、歯や歯茎を磨くだけでも効果はありますので、ぜひ試してみてください。

歯周病は人間にはよくある話ですが、犬でも同様の病気となっており、歯周病を患う犬は少なくありません。

歯周病は年齢が増すごとに増えていき、原因は色々ありますが、口臭がきつくなったり、よだれが多くなったなどの症状が見られるようになったときは、できるだけ早めの受診をおすすめします。

予防方法としては毎日の歯磨きが一番になってくるので、歯周病にならないためにも毎日の歯磨きを日課にするのが理想です。

毎日の歯磨きが難しい場合は、タオルやガーゼを濡らしたもので、歯や歯茎を磨くだけでも効果はありますので、ぜひ試してみてください。

こちらも人間の子どもと同様、犬にも永久歯に生え変わる時期というのがありますので、これが原因で歯が抜けたとしても自然なことなので、全く問題はありません。

一般的には生後3か月~7か月前後で生え変わりますが、一つ注意してもらいたいのは乳歯遺残(にゅうしいざん)です。

乳歯遺残とは、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきてしまうことを言います。

しかし、そうなると歯並びが悪くなるだけでなく、噛み合わせも悪くなるので、生後10か月を経過しても乳歯が残っている場合は、受診し抜歯してもらうことをおすすめします。

こちらも人間の子どもと同様、犬にも永久歯に生え変わる時期というのがありますので、これが原因で歯が抜けたとしても自然なことなので、全く問題はありません。

一般的には生後3か月~7か月前後で生え変わりますが、一つ注意してもらいたいのは乳歯遺残(にゅうしいざん)です。

乳歯遺残とは、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきてしまうことを言います。

しかし、そうなると歯並びが悪くなるだけでなく、噛み合わせも悪くなるので、生後10か月を経過しても乳歯が残っている場合は、受診し抜歯してもらうことをおすすめします。

人間であれば、歯が抜けた時はご飯が食べにくいものですが、犬はどうなのでしょうか?

食べにくいのではないか?

柔らかくしてあげないとダメではないか?

と飼い主さんからすれば心配になってしまいますよね。

そこで、ここでは犬の歯が抜けた場合のご飯はどうすればいいのかをご紹介します。

人間であれば、歯が抜けた時はご飯が食べにくいものですが、犬はどうなのでしょうか?

食べにくいのではないか?

柔らかくしてあげないとダメではないか?

と飼い主さんからすれば心配になってしまいますよね。

そこで、ここでは犬の歯が抜けた場合のご飯はどうすればいいのかをご紹介します。

犬の歯が抜けた後、まずはどう対処すればいいのは焦ってしまう飼い主さんも多いでしょう。

成犬・老犬・子犬と対処法が変わってきますので、ここではそれぞれの対処法を詳しく解説していきます。

犬の歯が抜けた後、まずはどう対処すればいいのは焦ってしまう飼い主さんも多いでしょう。

成犬・老犬・子犬と対処法が変わってきますので、ここではそれぞれの対処法を詳しく解説していきます。

成犬や老犬で歯が抜けた場合は、歯周病が原因のことが多く、永久歯なので二度と歯が生えてくることはありませんので、まずは受診し他の歯の状態をしっかり確認してもらってください。