猫の急性腎不全の原因

猫の急性腎不全は急に発病してしまう特徴がありますが、原因がないわけではありません。

そのため、原因を知り予防することである程度急性腎不全になってしまうリスクを下げることが可能です。

次に、急性腎不全の原因を紹介するので参考にしてください。

猫の急性腎不全は急に発病してしまう特徴がありますが、原因がないわけではありません。

そのため、原因を知り予防することである程度急性腎不全になってしまうリスクを下げることが可能です。

次に、急性腎不全の原因を紹介するので参考にしてください。

腎臓へ送られる血流の悪化

急性腎不全になってしまう原因は腎臓に問題があることが前提ではありません。 そのため、腎臓に異常がなくても急性腎不全になるリスクはあり、血流が悪化すれば急性腎不全になる可能性が高まります。 血流が悪化してしまう原因はいくつも考えられ、下痢や脱水症状、心不全や心筋症なども原因になる可能性があります。 猫はあまり水分を補給しない動物でもあり、夏場に脱水症状に陥ってしまうことも少なくありません。 夏場に脱水症状にならないためにも水分を良くとらせるようにしたり、食事に工夫して水分を多めにするなどの工夫をしましょう。腎臓自体の異常が原因

急性腎不全の原因に、腎臓になにかしらの原因で障害を負ってしまっている場合もあります。

腎臓の障害があればうまく機能することもなくなるため、腎不全に陥る可能性も少なくありません。

腎臓の問題がある場合は腎性急性腎不全と言われています。

腎臓に障害が出てしまう原因は様々であり、薬物や毒物を摂取したことや特定の病気が原因の可能性もあります。

腎臓は体内の毒物や老廃物を排出するための器官であり、薬物や毒物を摂取してしまうと一番影響が出てしまう部分でもあります。

急性腎不全の原因に、腎臓になにかしらの原因で障害を負ってしまっている場合もあります。

腎臓の障害があればうまく機能することもなくなるため、腎不全に陥る可能性も少なくありません。

腎臓の問題がある場合は腎性急性腎不全と言われています。

腎臓に障害が出てしまう原因は様々であり、薬物や毒物を摂取したことや特定の病気が原因の可能性もあります。

腎臓は体内の毒物や老廃物を排出するための器官であり、薬物や毒物を摂取してしまうと一番影響が出てしまう部分でもあります。

排尿の停滞によるもの

排尿が停滞してしまうと腎臓への負担も大きくなってしまいます。 排尿することは生理現象であるため、正常であれば体内の毒素や老廃物は排出されます。 しかし、尿を出す管が閉塞してしまうと排尿することができず、腎臓への負担が高まり、急性腎不全に陥るリスクが高まります。 尿管や膀胱などに炎症が起きれば尿の通り道が狭くなったり、最悪完全に閉じてしまうこともあります。 猫の様子をよく確認して排尿している回数や量が減っていないかをチェックすることで予防することができます。猫の急性腎不全の症状

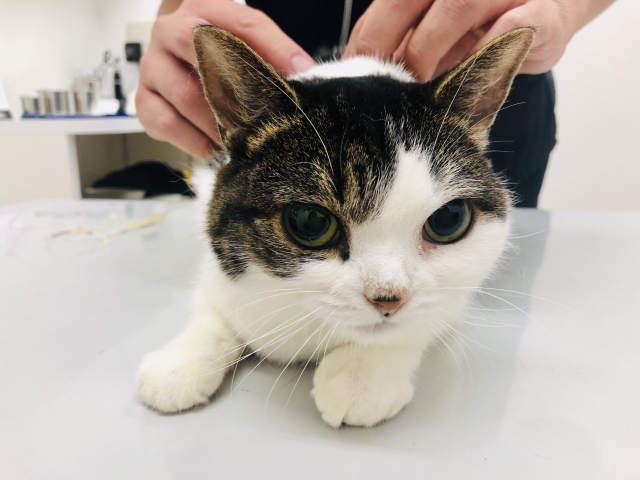

猫の急性腎不全の症状を理解しておくことでいち早く猫の異常に気付くことができ、早期治療をすることも可能になります。

急性腎不全になってしまうと元気がなくなったり、食欲も低下してしまいます。

また、尿の回数が減ったり、完全に排尿しなくなるなどの症状も現れます。

そのほかにも嘔吐を繰り返すようになるなどさまざまな異常が起きるようになるため、普段から猫の様子をチェックしていれば確認することができます。

これらの症状は違う病気の症状でもある場合も考えられますが、何かしらの異常が起きていることは確かなため、すぐに動物病院に連れて行くようにしましょう。

猫の急性腎不全の症状を理解しておくことでいち早く猫の異常に気付くことができ、早期治療をすることも可能になります。

急性腎不全になってしまうと元気がなくなったり、食欲も低下してしまいます。

また、尿の回数が減ったり、完全に排尿しなくなるなどの症状も現れます。

そのほかにも嘔吐を繰り返すようになるなどさまざまな異常が起きるようになるため、普段から猫の様子をチェックしていれば確認することができます。

これらの症状は違う病気の症状でもある場合も考えられますが、何かしらの異常が起きていることは確かなため、すぐに動物病院に連れて行くようにしましょう。

猫の急性腎不全の予防法

猫の急性腎不全を予防することはできるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

予防方法はあり、上記で紹介した原因があるのであれば改善することが大切です。

また、普段から猫の様子をチェックするようにしていればすぐに異変に気付き、動物病院に連れていくことも可能です。

急性腎不全の場合は尿に何かしらの変化があらわれやすいので、尿の色や量などを確認しましょう。

そのほかにも薬物やユリも急性腎不全の原因にもなるため、猫が簡単に触れることができないようにすることも大切です。

猫の急性腎不全を予防することはできるのか気になる人もいるのではないでしょうか。

予防方法はあり、上記で紹介した原因があるのであれば改善することが大切です。

また、普段から猫の様子をチェックするようにしていればすぐに異変に気付き、動物病院に連れていくことも可能です。

急性腎不全の場合は尿に何かしらの変化があらわれやすいので、尿の色や量などを確認しましょう。

そのほかにも薬物やユリも急性腎不全の原因にもなるため、猫が簡単に触れることができないようにすることも大切です。

猫の急性腎不全と慢性腎不全の違い

急性腎不全のほかに慢性腎不全という病気があります。

どちらも腎臓の機能が低下してしまう病気ですが、違いもあります。

次に、急性腎不全と慢性腎不全の違いを紹介します。

腎不全は命にも関わってくる大きな病気であるため、違いを知っておくことも大切であり、治療方針にも違いがあらわれます。

急性腎不全のほかに慢性腎不全という病気があります。

どちらも腎臓の機能が低下してしまう病気ですが、違いもあります。

次に、急性腎不全と慢性腎不全の違いを紹介します。

腎不全は命にも関わってくる大きな病気であるため、違いを知っておくことも大切であり、治療方針にも違いがあらわれます。

急性:死も回復もあり得る

腎不全には急性と慢性があり、急性の場合は名前の通り急に症状があらわれ、数日間で著しく腎臓の機能が低下してしまいます。 そのため、急になくなってしまう場合もあり、救急管理が必須となります。 しかし、急に症状があらわれるため、腎臓への負担が少ない場合もあり、早期発見することも可能になります。 腎臓への負担が少ない時に発見でき、治療を開始できることは回復する見込みがあることにもつながり、死亡するリスクもありますが、回復して元気になる可能性も充分残されています。慢性:気づいたら重症

一方慢性の場合はすぐに症状があらわれることがありません。

いくつかの段階に症状を分けることはできますが、初期の段階ではほとんど症状がなく、発見することは難しいです。

しかし、症状がなくても徐々に症状は進行しているため、症状が確認できるようになった時にはすでに重症化していることも少なくありません。

症状が進んでしまった腎臓を回復することは難しく、いずれかは腎不全に陥ったり、死亡してしまうことが考えられます。

一方慢性の場合はすぐに症状があらわれることがありません。

いくつかの段階に症状を分けることはできますが、初期の段階ではほとんど症状がなく、発見することは難しいです。

しかし、症状がなくても徐々に症状は進行しているため、症状が確認できるようになった時にはすでに重症化していることも少なくありません。

症状が進んでしまった腎臓を回復することは難しく、いずれかは腎不全に陥ったり、死亡してしまうことが考えられます。

猫の急性腎不全の治療法

急性腎不全にはいくつかの治療法がありますが、原因によって変わります。

一般的には尿として体内の毒素が排出されないことが一番の死亡の原因になるため、点滴や利尿剤を投与して排尿を促します。

そのほかには透析治療によって電解質や脱水のバランスをとるなどの利用もあります。

尿毒素をうまく排出することができるようになれば一時的に急になくなってしまうことを防ぐことができますが、完全に腎臓の機能が回復しないのであれば延命治療になる可能性が高いです。

急性腎不全にはいくつかの治療法がありますが、原因によって変わります。

一般的には尿として体内の毒素が排出されないことが一番の死亡の原因になるため、点滴や利尿剤を投与して排尿を促します。

そのほかには透析治療によって電解質や脱水のバランスをとるなどの利用もあります。

尿毒素をうまく排出することができるようになれば一時的に急になくなってしまうことを防ぐことができますが、完全に腎臓の機能が回復しないのであれば延命治療になる可能性が高いです。

まとめ

猫はさまざまな理由で急性腎不全になる可能性があります。 治療を受ければ回復する見込みもありますが、治療する前に亡くなってしまう可能性があるなど短期間で命を奪ってしまう恐ろしい病気です。 予防方法もありますが、いかに早い段階で急性腎不全を疑い治療を開始するかが大切です。 猫の様子や尿の量や回数をチェックするなど日ごろから猫のコミュニケーションをとったり、多くの時間をともに過ごしていれば気づきやすい症状ばかりです。 猫の異常に気付いたのであればすぐに診断してもらいましょう。猫の点滴の必要性とは?

猫の点滴の必要性について必要ないと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、猫の体調が優れないときや病気の時などには点滴をする必要性があります。

次に、猫に点滴をする必要性についてより詳しく紹介するので参考にしてください。

猫の点滴の必要性について必要ないと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、猫の体調が優れないときや病気の時などには点滴をする必要性があります。

次に、猫に点滴をする必要性についてより詳しく紹介するので参考にしてください。

点滴が必要な状況

猫に点滴が必要な状況は口から食べ物を摂取することができない場合や特定の栄養素が不足しているときなどです。 病気や年齢によって靴から食事をすることが困難になってしまうこともあり、点滴から栄養を摂取することが必要となります。 栄養をしっかり取らなければ病気がなかなか回復することができなかったり、高齢の場合は余計に体力が低下してしまう原因にもなります。 また、栄養の他にも水分が不足している場合にも点滴から摂取する必要性があります。猫は腎臓疾患で点滴することが多い

猫は高齢になると腎臓の働きが低下してしまう傾向があり、慢性腎臓病になる可能性が高いです。

腎臓は水分を再吸収したり、老廃物を尿として排出することができにくくなってしまいます。

尿毒症になってしまうと尿の回数や量が多くなり、最悪脱水症状になってしまうこともあります。

そのような状態になる前に点滴から水分を補給しなければなりません。

口からも水分を補給することもできますが、猫は元々水を飲まない動物でもあるため、口だけからの補給では限界があり、不足している部分を点滴から補給する必要性が高くなります。

猫は高齢になると腎臓の働きが低下してしまう傾向があり、慢性腎臓病になる可能性が高いです。

腎臓は水分を再吸収したり、老廃物を尿として排出することができにくくなってしまいます。

尿毒症になってしまうと尿の回数や量が多くなり、最悪脱水症状になってしまうこともあります。

そのような状態になる前に点滴から水分を補給しなければなりません。

口からも水分を補給することもできますが、猫は元々水を飲まない動物でもあるため、口だけからの補給では限界があり、不足している部分を点滴から補給する必要性が高くなります。

猫の静脈点滴と皮下点滴の違い

猫に点滴をする際には静脈点滴と皮下点滴に分けることができます。

同じ点滴でも方法が異なることでやり方や効果などにも違いがあらわれます。

次に、静脈点滴と皮下点滴の違いを紹介します。

猫に点滴する必要性があり、動物病院の先生から説明を受けた際に理解できるようにそれぞれの違いを把握しておきましょう。

猫に点滴をする際には静脈点滴と皮下点滴に分けることができます。

同じ点滴でも方法が異なることでやり方や効果などにも違いがあらわれます。

次に、静脈点滴と皮下点滴の違いを紹介します。

猫に点滴する必要性があり、動物病院の先生から説明を受けた際に理解できるようにそれぞれの違いを把握しておきましょう。

静脈点滴とは?

静脈点滴は静脈から直接点滴の液体を血管に注入する方法です。 静脈点滴がされる場合は重篤の場合や緊急性が高い場合に選択される場合が多く、前足の静脈に点滴されることが多いです。 静脈点滴にはメリットだけではなく、デメリットもあります。 メリットだけではなくデメリットも把握することでどちらがよいのか知ることができ、程度理解することも可能になります。 次に、静脈点滴のメリットとデメリットを紹介します。● 静脈点滴のメリット

水分を補給させる効果が高く、同時に薬剤も血管に入れることができ、それぞれの効果も早期に得ることができます。

点滴の薬の効果が水分補給の効果が非常に高く、口から薬や水を摂取した場合よりも効果は早くあらわれます。

そのため、一刻を争うような状況な時に選択されることが一般的です。

緊急時に選択されることが多い点滴方法でもあるため、病院などで静脈点滴をされているのであれば最悪命に関わる状況だと覚悟しておく必要もあります。

水分を補給させる効果が高く、同時に薬剤も血管に入れることができ、それぞれの効果も早期に得ることができます。

点滴の薬の効果が水分補給の効果が非常に高く、口から薬や水を摂取した場合よりも効果は早くあらわれます。

そのため、一刻を争うような状況な時に選択されることが一般的です。

緊急時に選択されることが多い点滴方法でもあるため、病院などで静脈点滴をされているのであれば最悪命に関わる状況だと覚悟しておく必要もあります。

● 静脈点滴のデメリット

静脈点滴は心臓に負担がかかってしまうデメリットがあります。 そのため、少しでも心臓への負担を軽減するために少量ずつ点滴する必要があり、どうしてもすべての薬剤を点滴するまでに時間がかかってしまいます。 猫の状況にもよりますが、静脈点滴された場合は入院する傾向が強くなります。 また、静脈点滴は静脈を確認しなければならず、完全に医療行為となるため、動物病院でしか受けることができない点滴方法でもあります。 そのほかにも体内に点滴する量なども素人では把握することができなかったり、必要な器具なども多いです。 点滴している最中に猫は安静にしていないといけないため、活発な猫ほどストレスを感じてしまうなどのデメリットもあります。皮下点滴とは?

皮下点滴とは皮膚と筋肉の間にある皮下に点滴の液を浸透させる点滴のことです。

点滴の液は毛細血管からゆっくり体内に届く特徴があります。

皮下点滴は心臓に負担をかけてしまうこともないため、子猫でも高齢の猫でも負担なく点滴をすることができます。

しかし、皮下点滴と静脈点滴では用途が違う場合もあるため、動物病院の先生の元で選ばれることが多いです。

次に、皮下点滴のメリットとデメリットを紹介するので、参考にしてください。

皮下点滴とは皮膚と筋肉の間にある皮下に点滴の液を浸透させる点滴のことです。

点滴の液は毛細血管からゆっくり体内に届く特徴があります。

皮下点滴は心臓に負担をかけてしまうこともないため、子猫でも高齢の猫でも負担なく点滴をすることができます。

しかし、皮下点滴と静脈点滴では用途が違う場合もあるため、動物病院の先生の元で選ばれることが多いです。

次に、皮下点滴のメリットとデメリットを紹介するので、参考にしてください。

● 皮下点滴のメリット

皮下点滴のメリットは短時間で点滴を終えることができることです。 静脈点滴の場合は数時間必要となる場合も多いですが、その点皮下点滴は待たされることもありません。 また、静脈点滴の場合は医療行為でもあり、資格や知識がなくてはできませんが比較的簡単に点滴することができ、自宅でも点滴を終わらせることもできます。 猫の調子やペースで吸収されるので猫への負担も少ないこともメリットです。 自宅でもできることは飼い主にとっておすすめの点滴であり、通院や入院する必要もなくなります。● 皮下点滴のデメリット

皮下点滴のデメリットは投与できる薬剤が限られてしまうことです。

また、毛細血管を通して吸収されるので水分補給をすることができにくいというデメリットがあります。

そのため、脱水症状などを回復させるためであれば皮下点滴は効果がなく、静脈点滴の方が効果があらわれやすいです。

吸収されるスピードがゆっくりでもあるため、その分効果があらわれるまで時間がかかってしまうので、緊急性が求められる際にも不向きな点滴方法と言えます。

皮下点滴のデメリットは投与できる薬剤が限られてしまうことです。

また、毛細血管を通して吸収されるので水分補給をすることができにくいというデメリットがあります。

そのため、脱水症状などを回復させるためであれば皮下点滴は効果がなく、静脈点滴の方が効果があらわれやすいです。

吸収されるスピードがゆっくりでもあるため、その分効果があらわれるまで時間がかかってしまうので、緊急性が求められる際にも不向きな点滴方法と言えます。

猫に自宅で点滴を投与する方法

猫に自宅で点滴を投与する方法があることを知っているでしょうか。

すぐに点滴をすれば回復することができるのであれば自宅で点滴する必要性もありませんが、長期間点滴で治療する必要がある場合や慢性的に点滴する必要がある場合には自宅での点滴は必須となります。

次に、自宅で点滴する方法を紹介します。

猫に自宅で点滴を投与する方法があることを知っているでしょうか。

すぐに点滴をすれば回復することができるのであれば自宅で点滴する必要性もありませんが、長期間点滴で治療する必要がある場合や慢性的に点滴する必要がある場合には自宅での点滴は必須となります。

次に、自宅で点滴する方法を紹介します。

ステップ①:投与場所と手を清潔にする

猫に点滴する際には投与する場所と手を清潔にしなければなりません。 投与する場所や手が汚れていると細菌などがついている場合も考えられるので、点滴した際に細菌などが侵入してしまう可能性もあり、違う感染症を起こしてしまうリスクがあります。 そうならないためにも点滴する場所と手は清潔にしておきましょう。 また、点滴する際に固定する場所が必要になり、同じく清潔にしておくようにしましょう。 事前に準備しておくことで焦らず点滴を投与することができます。ステップ②:針を刺す

次に、針を刺しますが、針とさす場所をアルコール綿で消毒するようにしましょう。

針を刺す場所から数㎝手前の皮膚をつまみます。猫の皮膚は意外と固いので力を入れてなければ刺さなければ刺さりません。

皮膚に向かって45°の角度で針を刺すことで刺さりやすくなります。

針を刺すことができればあとは点滴が終わるまで猫がリラックスできるように話しかけたり、撫でてあげるようにしましょう。

慣れるまでは暴れたりストレスを感じてしまいやすいですが、回数をこなせば点滴をする飼い主だけではなく、猫も慣れるので次第に暴れる具合が少なくなります。

次に、針を刺しますが、針とさす場所をアルコール綿で消毒するようにしましょう。

針を刺す場所から数㎝手前の皮膚をつまみます。猫の皮膚は意外と固いので力を入れてなければ刺さなければ刺さりません。

皮膚に向かって45°の角度で針を刺すことで刺さりやすくなります。

針を刺すことができればあとは点滴が終わるまで猫がリラックスできるように話しかけたり、撫でてあげるようにしましょう。

慣れるまでは暴れたりストレスを感じてしまいやすいですが、回数をこなせば点滴をする飼い主だけではなく、猫も慣れるので次第に暴れる具合が少なくなります。

ステップ③:針を引き抜く

点滴の液ががなくなれば終了で、針を抜かなければなりません。 しかし、そのまま抜いてしまうと液漏れしてしまう原因となり、せっかく投与された薬剤が吸収される前に出てしまいます。 液漏れしないためにも針を抜く際にも皮膚を軽く摘まみ上げるようにしましょう。 そのほかにも針を抜いた際に刺した部分を手で押さえることでも液漏れを防ぐことができます。 皮下点滴した場合は背中などボコボコになってしまいますが、それだけ適切に薬剤を投与できている証拠であり、次第に毛細血管から吸収され、無くなるので心配いりません。まとめ

猫が病気になってしまったり、体調不良になると点滴をしなければならなくなります。 点滴は皮下点滴と静脈点滴の2つに分けることができ、それぞれデメリットとデメリットがあります。 点滴の方法を動物病院の先生が決めてくれるため、飼い主は基本的に点滴方法を選ぶことができません。 皮下点滴であればやり方さえ身に付ければ自宅で行うことができ、飼い主でも可能になります。 点滴をすることで猫の体調や病気を回復することもできるため、高齢になればなるほど点滴する機会は増えてきます。猫用ハンモックの魅力

どんな猫でも取り合いになってしまうくらい大人気のアイテムである猫用ハンモック。

魅力はどんなところにあるのでしょう。

まずは、何といっても猫がリラックスできることは一番!

猫は居心地の良い場所で眠ることが大好きなので、ゆらゆら揺れるハンモックでのんびりと過ごす猫は可愛く、それを眺める飼い主にも癒しをもたらしてくれますよね。

そして、寒さが苦手な猫の寒さ対策にもなります。

暖気は上にたまりやすいので、床との距離ができるハンモックは寒がりの猫にぴったりです。

最近では冬にぴったりのフリースや爽やかな綿などをはじめ、さまざまな素材で作られた猫用ハンモックも販売されているので購入を検討している方は色々なハンモックを実際に手に触ってみてみましょう!

どんな猫でも取り合いになってしまうくらい大人気のアイテムである猫用ハンモック。

魅力はどんなところにあるのでしょう。

まずは、何といっても猫がリラックスできることは一番!

猫は居心地の良い場所で眠ることが大好きなので、ゆらゆら揺れるハンモックでのんびりと過ごす猫は可愛く、それを眺める飼い主にも癒しをもたらしてくれますよね。

そして、寒さが苦手な猫の寒さ対策にもなります。

暖気は上にたまりやすいので、床との距離ができるハンモックは寒がりの猫にぴったりです。

最近では冬にぴったりのフリースや爽やかな綿などをはじめ、さまざまな素材で作られた猫用ハンモックも販売されているので購入を検討している方は色々なハンモックを実際に手に触ってみてみましょう!

猫のハンモックの選び方

猫用のハンモックはさまざまな種類が販売されており、どんなものを選んでいいのか悩んでしまいますよね。

猫用のハンモックを選ぶ際には種類・耐荷量・生地の素材などチェックすべきポイントがいくつかあるので、ここでは猫用のハンモックの選び方をご紹介します。

猫用のハンモックはさまざまな種類が販売されており、どんなものを選んでいいのか悩んでしまいますよね。

猫用のハンモックを選ぶ際には種類・耐荷量・生地の素材などチェックすべきポイントがいくつかあるので、ここでは猫用のハンモックの選び方をご紹介します。

吊り下げるナスカンタイプ

ハンモックの四隅についたベルトやナスカンをケージの網に引っ掛けることで使用します。 設置が簡単で手軽なので、初めてハンモックを使う初心者の飼い主さんにもおすすめ! 商品によっては椅子やテーブルの下にも取り付けられるので1枚持っておくと便利です。 しかし、ケージによってはナスカンが引っ掛けられないものもあるので、購入まえにチェックを忘れないようにしましょう。安定感のある置き型タイプ

置き型タイプは両端が固定され安定感があるので、ハンモックならではの揺れを警戒する猫ちゃんにぴったりです。

また窓など高いところに登るのが難しい子猫やシニアの猫ちゃんにも手軽に使用することができます。

また、移動が簡単なのも魅力の一つ!

猫ちゃんが使わないときにもいろいろな場所で試すことができたり、移動させやすい分掃除も楽チンです。

吊るして設置する場所がないなどのご家庭にはおすすめのタイプではないでしょうか。

置き型タイプは両端が固定され安定感があるので、ハンモックならではの揺れを警戒する猫ちゃんにぴったりです。

また窓など高いところに登るのが難しい子猫やシニアの猫ちゃんにも手軽に使用することができます。

また、移動が簡単なのも魅力の一つ!

猫ちゃんが使わないときにもいろいろな場所で試すことができたり、移動させやすい分掃除も楽チンです。

吊るして設置する場所がないなどのご家庭にはおすすめのタイプではないでしょうか。

窓に貼り付ける吸盤タイプ

窓際は獲物になりそうな生き物が見えたり外の声が聞こえたりするため、壁のそばに比べて猫ちゃんの本能が刺激され退屈しない場所とされています。 また、寒がりな子には窓からの日差しが心地良い場所としてお気に入りだったりしますよね。 吸盤タイプはそんな窓際が大好きな子にぴったりのタイプとなっています。 吸盤で窓に固定するだけなのでコンパクトで邪魔にならず、物をあまり増やしたくない飼い主さんにもおすすめです。 しかし、窓の大きさによっては設置できない場合もあるので予めチェックしてから購入するようにしましょう。猫のナスカン(吊り下げ)タイプのハンモックおすすめ5選

では、ナスカンタイプも猫用ハンモックのおすすめを5選をご紹介します。 ナスカンタイプを購入しようと思っている方はぜひ参考にしてみてくださいね!【ボンビアルコン】キャットファンモック ラウンド デニムチェック

リンク

まるで浮いたソファのような雰囲気があるボンビアルコンのキャットファンモックラウンドデニムチェックは、ふんわりしていて心地が良いので、多くの猫ちゃんの興味をひくアイテムとなっています。

耐荷重量が6㎏になっているので猫の体重を考慮して購入してみてくださいね!

【ボンビアルコン】キャットファンモック スクエア デニムチェック

リンク

ボンビアルコンのキャットファンモックスクエアは、屋根の付いたハンモックになっているので、自分の空間を大切にしたい子におすすめです。

すっぽり入るので、安心しながらくつろぐことができるでしょう。

また、ナスカンタイプなのでさっと取り付け可能な点も嬉しいですね!

中だけではなく上にも乗ることができる2Wayデザインになっているので、猫の気分によって過ごし方を変えることができるなど、こだわり尽くした猫用ハンモックとなっているので是非候補に入れてみてください。

【Alien Pet】猫 キャットハンモック

リンク

便利でおしゃれな猫用ハンモックで、ラムカシミヤ素材を使用しているのが大きな特徴です。

また、通気性が良く、耐久性も抜群!

ふわっとした生地に包まれてお昼寝をすることができますよ!

耐荷重量は7.5㎏で子猫にはぴったりなサイズ感となっています。

【GKONG】猫 ハンモック 猫用ベッド

リンク

ケージや椅子の下に設置できるナスカンタイプの猫用ハンモックです。

メッシュ素材なので夏場でも蒸れにくく、快適に使用できます。

洗濯機で丸洗いすることもできるので、お手入れが簡単な点も飼い主さんには嬉しいのではないでしょうか。

【ペティオ】ネココ キャットハンモック 猫用

リンク

コスパが良く、シンプルなデザインが特徴のハンモックで、どんな家庭にも簡単に取り入れることができます。

キャットサークルやケージに合わせて設置してあげてくださいね。

また、リバーシブル仕様になっているため、季節に合わせて使用できます。

さらにアジャスターが付いているのも大きな魅力ではないでしょうか。

猫の置き型(自立)タイプのハンモックおすすめ4選

つづいては置き型タイプのハンモックを4選厳選してご紹介します。 置き型タイプのハンモックを探している方はぜひ参考にしてみてくださいね!【JUNSPOW】猫ベッド ペットハンモックベッド 自立式

リンク

安定感のある置き型タイプでおしゃれな雰囲気が漂う猫用ハンモックです。

独自の生地を使用しており、通気性が良いだけではなく抗菌にも優れており、ノミ・ダニ・カビを寄せ付けません。

耐久性が高いのも魅力で、使っていない時は折りたたんで収納することも可能なので取り扱いも便利な点は嬉しいですね!

【KERBL】キャットハンモック シエスタ 2.0ブラウン

リンク

シンプルで素朴なのに、全体的におしゃれな猫用ハンモックでインテリアにとっても合うデザインとなっています。

自然の気のフレームでリネン素材のマットを使用。

ナチュラル感もあり、猫ちゃんに優しいアイテムとなっているのではないでしょうか。

【ybaymy】猫ハンモック

リンク

木製フレームが採用されている置き型タイプの猫用ハンモックです。

フレームの素材には高品質の無垢材が使われており、耐久性が高いのが特徴。

ハンモックの生地は高級ぬいぐるみに使われる素材で、肌さわりが柔らかく、上部でお手入れしやすいメリットがあります。

また、取り外して丸洗いが可能!

体重8㎏までの猫ちゃんに対応しています。

【ottostyle.jp】木製 キャットハンモック

リンク

工具なしで簡単に組み立てることができる木製の置き型タイプの猫用ハンモックです。

フレームの角が丸く加工されており、安全に使用できます。

高さ18センチほどのロータイプで、4点で支える構造のため安定感があります。

ハンモック部分のサイズが大きなうえ、耐荷量は約9㎏で小型の猫ちゃんであれば2匹で使用することができます。

猫の吸盤(貼り付け)タイプのハンモックおすすめ3選

最後は吸盤タイプの猫用ハンモックを3選厳選してご紹介します。 吸盤タイプの猫用ハンモックを購入しようと思っている方は是非参考にしてみてくださいね!【キャティーマン】キャティーマン 絶景リゾートテラス

リンク

3つの吸盤を使って取り付ける猫用ハンモックです。

ガラス窓に好きな高さで設置ができ、何度も付け直しできるので、猫の成長度合いに合わせて高さを変えられるメリットがあります。

また、ハンモックの面がフラットなので、床と平行になるように設置するのがポイント!

複数取り付けて階段のように使うのもおすすめですよ。

体重10㎏以下の猫に対応しています。

【L.S】猫 ハンモック

リンク

2段式の吸盤タイプの猫用ハンモックで、上段・下段、両方ともハンモックとして使用できるようになっています。

耐荷重は約25㎏で猫が数匹乗っても全く問題なし!

そのため、多頭飼いの方にもおすすめですよ。

上段のハンモックには穴があいており、猫が出入るできるだけではなく、ガラス窓に取り付けるタイプなので、猫が日光浴する場所としても最適です。

【DEWEL】ハンモック 猫

リンク

ガラス窓に取り付ける吸盤タイプの猫用ハンモックで、省スペースで設置することが可能。

空間を有効にできるだけではなく、自由に高さを変えられるメリットがあります。

そのため、窓の外を眺めるのが好きな子におすすめ!

厚手のクッションが付属しているので、猫ちゃんが快適に過ごすことができるのではないでしょうか。

さらに、クッションは丸洗いすることが可能なので、小まめにお手入れをして清潔に使用することができるのも嬉しいですね。

まとめ

今回は猫用ハンモックをご紹介してきました。 猫ちゃんにとってハンモックは安らげる場所であるため、喜んでくれる商品を選んであげたいですよね! おすすめのハンモックをタイプ型にご紹介していますので、購入の際の参考にしてみてください。聴導犬の仕事と役割

聴導犬はタッチするなど色々な動作を使って耳が不自由な方に音を知らせてサポートする犬で、使用者の安全と命を守ってくれています。

仕事と役割には1つだけではなく、さまざまあることがわかっているため、ここでは聴導犬の仕事を役割について解説していきましょう。

聴導犬はタッチするなど色々な動作を使って耳が不自由な方に音を知らせてサポートする犬で、使用者の安全と命を守ってくれています。

仕事と役割には1つだけではなく、さまざまあることがわかっているため、ここでは聴導犬の仕事を役割について解説していきましょう。

目覚まし時計の音を知らせる

使用者がセットした時刻にアラームが鳴ると、使用者の寝床まで来て布団に優しく乗ったり、顔をなめたりして使用者を起こします。笛吹きやかんの音を知らせる

やかんの笛吹きが鳴ると、やかんの場所まで使用者を誘導します。

やかんなどを火にかけていることを忘れてしまった場合は火災の恐れがあるので、その前に知らせてくれるでしょう。

このように危険な音を知らせてくれるという動作を確保することは、身近に起こりうる災害から使用者の身を守り、命の安全を守ってくれているのです。

やかんの笛吹きが鳴ると、やかんの場所まで使用者を誘導します。

やかんなどを火にかけていることを忘れてしまった場合は火災の恐れがあるので、その前に知らせてくれるでしょう。

このように危険な音を知らせてくれるという動作を確保することは、身近に起こりうる災害から使用者の身を守り、命の安全を守ってくれているのです。

料理タイマーの音を知らせる

料理タイマーの使い道は料理を作るだけではなく、お湯を沸かすときや電子レンジで温める時間、洗濯をするときなどさまざまな用途で使用することができる大変便利なものです。 料理タイマーがなると使用者の近くに行き鳴っていることを知らせてくれます。玄関チャイム(ドアノック)の音を知らせる

自宅内などで来客があり、玄関チャイムを鳴らしたり、ドアを叩いたときに、使用者に来客が来ていることを知らせてくれます。

自宅内などで来客があり、玄関チャイムを鳴らしたり、ドアを叩いたときに、使用者に来客が来ていることを知らせてくれます。

赤ちゃんの泣き声を知らせる

赤ちゃんは泣くことで、気持ちや状況を周囲に知らせます。 その知らせに聴導犬が気づき、しらせてくれる動作が確保できれば、使用者も安心して子育てができるようになるでしょう。 他にも聴導犬は何かを知らせるだけではなく人を呼んでくるという使用者の声の代わりになってくれることもあるため、家族の誰かを呼んで欲しいと時に指示を出すと家中を探してその人のいる場所まで行き、呼んでいることを知らせてくれます。携帯している呼び鈴の音

郵便局や病院などでは、順番を待っていても音が聞こえないため、いつ自分の名前が呼ばれているか分かりません。

そのため、使用者は受付の人に自分の名前を呼ぶ代わりに、携帯用の呼び鈴を渡します。

そして、使用者の順番がきたら呼び鈴を鳴らすようお願いするのです。

そうすると、実際に使用者の順番がきて、受付の人が呼び鈴を鳴らすと、その音の聴導犬が反応し、使用者に音が鳴ったことを知らせてくれ、受付まで誘導してくれます。

郵便局や病院などでは、順番を待っていても音が聞こえないため、いつ自分の名前が呼ばれているか分かりません。

そのため、使用者は受付の人に自分の名前を呼ぶ代わりに、携帯用の呼び鈴を渡します。

そして、使用者の順番がきたら呼び鈴を鳴らすようお願いするのです。

そうすると、実際に使用者の順番がきて、受付の人が呼び鈴を鳴らすと、その音の聴導犬が反応し、使用者に音が鳴ったことを知らせてくれ、受付まで誘導してくれます。

聴導犬の歴史

聴導犬は日本でもまだわずかな頭数しか存在しておらず、日本に入ってきてまだ浅いということになります。

では、聴導犬はどこが発祥でどのようにして日本に伝わってきたのか聴導犬の歴史についてひも解いていきましょう。

聴導犬は日本でもまだわずかな頭数しか存在しておらず、日本に入ってきてまだ浅いということになります。

では、聴導犬はどこが発祥でどのようにして日本に伝わってきたのか聴導犬の歴史についてひも解いていきましょう。

聴導犬はアメリカで誕生した

聴導犬の発祥は1975年のアメリカと言われており「家の中で鳴る音に反応するように、犬の訓練をしてもらえませんか?」とある女性がラジオ番組に投稿したことがきっかけで、ヒアリングドッグが誕生しました。 それを日本小動物獣医師会がアメリカの獣医師会との交流の中で興味を持ち、調査を開始。 そして、1981年の国際障害者年に聴導犬委員会を発足させたことから、日本での歴史が始まります。日本にやって来た聴導犬

ヒアリングドッグの日本名を「聴導犬」とし、警察犬の訓練所であるオールドッグセンター等に訓練を依頼。

アメリカでの写真や文献を参考に訓練方法を考案。

試行錯誤の上、1983年に4頭のモデル犬が完成し、その翌年1984年に埼玉県の聴覚障害者に無償貸与し、日本で初めての聴導犬が誕生しました。

ちなみに、日本初の聴導犬は社ッとランドシープドッグだったとのこと。

当時は各訓練所が独自の基準により聴導犬を認定していましたが、そこから10数年、2002年10月「身体障害者補助憲法」が施行され、東京都の当協会出身ユーザーが認定を受け、法施行後初の聴導犬が誕生しました。

ヒアリングドッグの日本名を「聴導犬」とし、警察犬の訓練所であるオールドッグセンター等に訓練を依頼。

アメリカでの写真や文献を参考に訓練方法を考案。

試行錯誤の上、1983年に4頭のモデル犬が完成し、その翌年1984年に埼玉県の聴覚障害者に無償貸与し、日本で初めての聴導犬が誕生しました。

ちなみに、日本初の聴導犬は社ッとランドシープドッグだったとのこと。

当時は各訓練所が独自の基準により聴導犬を認定していましたが、そこから10数年、2002年10月「身体障害者補助憲法」が施行され、東京都の当協会出身ユーザーが認定を受け、法施行後初の聴導犬が誕生しました。

聴導犬に向いている犬種

聴導犬として育てる犬は慎重に選ぶ必要があり、音によく反応し、臆病でなく人間が好きで健康な犬が適切。

子犬の頃から社会性を身に着けさせながら聴導犬としての才能がある犬を選んでいきます。

また、極度の臆病な犬でなければどんな犬種でも聴導犬になることができます。

そのため、特に決まっている犬種などはないため、保護犬などの中から人懐っこく音によく反応する犬を選んで訓練することもありますし、利用者の飼い犬を聴導犬として訓練することもあるとのこと。

犬種や審査基準、資質などの条件などについては各団体から協会によってさまざまですが、聴導犬は補助犬として公共の場で活動できるように特別な訓練や試験をクリアしなければいけません。

晴れて聴導犬としての資格を得ると、専用のユニフォームを着用していればどこでも一緒に行動することができます。

聴導犬を含む盲導犬や介助犬という補助犬は専用のユニフォームを着用し証明書代わりにしているのです。

街中で見かけたときは仕事に集中しているのでむやみに触ったり、近寄ったりしないようにしてあげてくださいね。

また、介助犬のことで何かあれば利用者に一声かけるようにしてください。

聴導犬として育てる犬は慎重に選ぶ必要があり、音によく反応し、臆病でなく人間が好きで健康な犬が適切。

子犬の頃から社会性を身に着けさせながら聴導犬としての才能がある犬を選んでいきます。

また、極度の臆病な犬でなければどんな犬種でも聴導犬になることができます。

そのため、特に決まっている犬種などはないため、保護犬などの中から人懐っこく音によく反応する犬を選んで訓練することもありますし、利用者の飼い犬を聴導犬として訓練することもあるとのこと。

犬種や審査基準、資質などの条件などについては各団体から協会によってさまざまですが、聴導犬は補助犬として公共の場で活動できるように特別な訓練や試験をクリアしなければいけません。

晴れて聴導犬としての資格を得ると、専用のユニフォームを着用していればどこでも一緒に行動することができます。

聴導犬を含む盲導犬や介助犬という補助犬は専用のユニフォームを着用し証明書代わりにしているのです。

街中で見かけたときは仕事に集中しているのでむやみに触ったり、近寄ったりしないようにしてあげてくださいね。

また、介助犬のことで何かあれば利用者に一声かけるようにしてください。

聴導犬が引退する年齢

聴導犬が引退する年齢は10歳と言われており、10歳を過ぎると引退し、引退犬としてボランティアのもとで余生を送ります。

引退犬ボランティアには、一般の家庭のほか、ユーザーが引き続き飼育する場合や、子犬の頃育ててもらった元パピー・ファミリーの家庭で余生を送る場合もあるでしょう。

聴導犬として多く使われている小型犬の寿命は15歳から17歳程度ですが、引退した聴導犬たちも寿命は普通に飼われている犬と変わりません。

聴導犬が引退する年齢は10歳と言われており、10歳を過ぎると引退し、引退犬としてボランティアのもとで余生を送ります。

引退犬ボランティアには、一般の家庭のほか、ユーザーが引き続き飼育する場合や、子犬の頃育ててもらった元パピー・ファミリーの家庭で余生を送る場合もあるでしょう。

聴導犬として多く使われている小型犬の寿命は15歳から17歳程度ですが、引退した聴導犬たちも寿命は普通に飼われている犬と変わりません。

まとめ

今回は聴導犬についてご紹介してきました。 聴導犬は聴覚障害者の代わりに耳となり安心と命を守ってくれる大変重要な任務をしている犬たちです。 日本ではまだまだ頭数が足りないと言われているので今後、もっとたくさんの聴導犬が普及され、聴覚障害者の方たちがよりよい生活を送れるような時代になって欲しいものですね。補助犬の種類と違い:盲導犬

体に不自由がある方が、安全に安心して毎日の生活を送るお手伝いをする補助犬として盲導犬の存在は多くの方がご存知のはずです。

でも、詳しいお仕事や内容までわからない方は多いのではないでしょうか。

補助犬として働く犬の種類と内容をご紹介していきます。

体に不自由がある方が、安全に安心して毎日の生活を送るお手伝いをする補助犬として盲導犬の存在は多くの方がご存知のはずです。

でも、詳しいお仕事や内容までわからない方は多いのではないでしょうか。

補助犬として働く犬の種類と内容をご紹介していきます。

主な仕事と役割

街中には電柱や信号・階段など様々なものがあり、目が見えない方や見えにくい方にとって危険となります。 盲導犬は、階段や段差の他にも角があれば教えてくれたり障害物を避けたりして、使用者である目の不自由な方を行きたい時に行きたい場所へ安全に歩けるようにサポートします。 危険な箇所や注意が必要なところを教えてくれる基本的な動作によって、盲導犬の歩行は成り立っています。誕生の歴史

盲導犬誕生は、紀元1世紀頃のイタリアのポンペイではないかと推測されています。

村にある壁に、目の不自由な方が犬と一緒に歩いている様子が描かれているそうです。

また、17世紀頃の書籍の一部に犬の首に細い棒を付けて盲導犬として訓練を行なっている様子も描かれています。

犬の従順さと賢さからペット以上の存在として人と共に生きてきたことがわかります。

その後、第一次世界大戦後の1916年に、組織的な育成と訓練がドイツで始まりました。

日本に盲導犬の存在が広く紹介されたのは、それから約20年以上も後の1938年になります。

盲導犬誕生は、紀元1世紀頃のイタリアのポンペイではないかと推測されています。

村にある壁に、目の不自由な方が犬と一緒に歩いている様子が描かれているそうです。

また、17世紀頃の書籍の一部に犬の首に細い棒を付けて盲導犬として訓練を行なっている様子も描かれています。

犬の従順さと賢さからペット以上の存在として人と共に生きてきたことがわかります。

その後、第一次世界大戦後の1916年に、組織的な育成と訓練がドイツで始まりました。

日本に盲導犬の存在が広く紹介されたのは、それから約20年以上も後の1938年になります。

向いている犬種

人と一緒に歩くことが前提ですので、大型犬に絞られます。 穏やかで陽気な性格が訓練に適していることや人の指示に従順であることを考え、日本ではラブラドール・レトリバーが多く活躍しています。 大型犬であるために、すれ違う人に威圧感を与えず親しみやすい理由でイエローのカラーが多いようです。 また、短毛種であることでお手入れのしやすさいといったメリットも関係しているでしょう。 日本では数少ないですが、ゴールデン・レトリバーもラブラドールと同じく好奇心に富んだ明るい性格なので、海外では盲導犬として使用されています。 他にも知名度は低いのですが、両親または片方の親犬が盲導犬として優秀と認められた場合に限り、犬種の違うラブラドールとゴールデンを掛け合わせたF1レトリバーも活躍しています。 見た目はラブラドールそっくりですが、F1レトリバーは優秀な遺伝子を持つエリート犬なんです。補助犬の種類と違い:介助犬

介助犬とは、体の不自由な方が毎日の生活で困ったことや一人では難しいことをコマンドを使って覚えさせ、サポートする犬のことです。

外で介助犬を見かけることは少ないかもしれません。

しかし、日々の何気ない行動を介助犬がお手伝いすることで、使用者である体の不自由な方は安心して過ごせるでしょう。

ここからは、介助犬の詳しいお仕事内容をご紹介していきます。

介助犬とは、体の不自由な方が毎日の生活で困ったことや一人では難しいことをコマンドを使って覚えさせ、サポートする犬のことです。

外で介助犬を見かけることは少ないかもしれません。

しかし、日々の何気ない行動を介助犬がお手伝いすることで、使用者である体の不自由な方は安心して過ごせるでしょう。

ここからは、介助犬の詳しいお仕事内容をご紹介していきます。

主な仕事と役割

車椅子を使用することの多い使用者が何か物を落としたり手が届かない物があったりした場合に、口でモノを咥えることや前足で押すことを基本として介助犬が様々なサポートをしてくれます。 拾う・取るだけではなく渡してくれるように訓練されており、家の中だけではなく外出時の安心感は計り知れないものがあります。 また、取っ手にタオルや紐を付けて介助犬が咥えて引っ張ることで、ドアや窓の開閉も安全に行います。 他にも、寝返りが出来ない使用者の身体的負担を減らすために、指示によって体を動かし体位変換を促してくれます。 寝た状態からの起き上がりや、座った状態からの立ち上がり補助など多くの仕事で使用者の生活を支えてくれています。誕生の歴史

介助犬の始まりは諸説あり、はっきりとした誕生はわかっていません。

その一つとしてご紹介するのは、1970年代のアメリカで先天的に体の自由がうまくきかない子どものために、父親が飼っていたペットの犬を訓練したことが始まりではないかといわれています。

また、日本で介助犬が誕生したのは1990年代前半となります。

後天的な原因によって体が不自由になった女性が、自らアメリカの地で介助犬に深く携わり、必要性と有益性を感じたことがきっかけとなりました。

アメリカで出会った犬を日本へ連れて帰り、日本の介助犬第一号となったのです。

まだまだ歴史が浅いため、頭数も少ない現状が心配されます。

介助犬の始まりは諸説あり、はっきりとした誕生はわかっていません。

その一つとしてご紹介するのは、1970年代のアメリカで先天的に体の自由がうまくきかない子どものために、父親が飼っていたペットの犬を訓練したことが始まりではないかといわれています。

また、日本で介助犬が誕生したのは1990年代前半となります。

後天的な原因によって体が不自由になった女性が、自らアメリカの地で介助犬に深く携わり、必要性と有益性を感じたことがきっかけとなりました。

アメリカで出会った犬を日本へ連れて帰り、日本の介助犬第一号となったのです。

まだまだ歴史が浅いため、頭数も少ない現状が心配されます。

向いている犬種

人との共同作業に喜びを感じ、柔らかいイメージを持つ大型犬が向いているといわれています。 中でも盲導犬と同じくラブラドール・レトリバーやゴールデン・レトリバーに、ラブラドールとゴールデンのMIXであるF1レトリバーが挙げられます。 また、クルクルの巻き毛が愛らしくレトリーブ(回収)する能力に長けているスタンダード・プードルも活躍しています。補助犬の種類と違い:聴導犬

耳の不自由な方に代わって、周囲の危険や生活に必要な音を聞き分けて反応してくれる聴導犬は、シーンによって違う音を聞き分け確実に使用者へ合図を送ってくれます。

聴導犬は家の中を中心に、公共の施設でもその存在を大きく発揮してくれます。

ここからは、聴導犬の仕事内容を詳しくご説明していきます。

耳の不自由な方に代わって、周囲の危険や生活に必要な音を聞き分けて反応してくれる聴導犬は、シーンによって違う音を聞き分け確実に使用者へ合図を送ってくれます。

聴導犬は家の中を中心に、公共の施設でもその存在を大きく発揮してくれます。

ここからは、聴導犬の仕事内容を詳しくご説明していきます。

主な仕事と役割

毎日の生活に欠かせない、朝の目覚まし時計のアラーム音やお湯を沸かす・電子レンジで温める時間をセットする料理タイマーの音を教えてくれます。 また、使用者は文章をコミュニケーションツールとしていますのでファックスの送受信音や、火災報知器の音も反応するように訓練されています。 それによって、スムーズな情報共有や身の安全を確保することができます。 玄関チャイムや小さいお子様がいる使用者のご家庭では、赤ちゃんの泣き声にもしっかり反応し音の発生源まで誘導してくれます。 家の外で使用者に知らせる音として、郵便局や病院の受け付け待ちで順番が来たら鳴らしてくれるように専用のベルを受け付けで渡しておきます。 専用のベル音に反応した犬が順番が来たことを教えてくれます。誕生の歴史

音を知らせてくれる聴導犬が生まれたのは、1975年のアメリカといわれています。

ラジオ番組への1本の投稿がありました。

「家の中で鳴る音に反応する犬を訓練してほしい」

このことがきっかけとなって、ヒアリングドッグが誕生したそうです。

日本の獣医師会がアメリカとの交流でその存在を知り、1981年に聴導犬委員会を発足させました。

音を知らせてくれる聴導犬が生まれたのは、1975年のアメリカといわれています。

ラジオ番組への1本の投稿がありました。

「家の中で鳴る音に反応する犬を訓練してほしい」

このことがきっかけとなって、ヒアリングドッグが誕生したそうです。

日本の獣医師会がアメリカとの交流でその存在を知り、1981年に聴導犬委員会を発足させました。

向いている犬種

聴導犬の育成や訓練は、様々な団体や協会が取り組んでおりそれぞれ決められた規約に従って候補犬の選定を行なっています。 盲導犬や介助犬と違い、力や大きい体である必要はありません。 元々ペットとして暮らしていた犬や保護犬から適正のある犬を訓練していきますので、音に反応しやすく人間が大好きであればどの犬にも可能性はあるでしょう。 ですが、聴導犬は補助犬ですので特殊な訓練や試験をパスしなければいけません。補助犬の共通点

ここまで補助犬といわれる働く犬の仕事内容やルーツをご紹介してきました。

盲導犬・介助犬・聴導犬それぞれに共通していることがあります。

ついペットの感覚で声を掛けたくなりますが、「仕事中」であることを忘れずに見守ってください。

ここまで補助犬といわれる働く犬の仕事内容やルーツをご紹介してきました。

盲導犬・介助犬・聴導犬それぞれに共通していることがあります。

ついペットの感覚で声を掛けたくなりますが、「仕事中」であることを忘れずに見守ってください。

体に障害を持つ人のサポートをする

体に不自由がある方の目や耳、体の一部となって、サポートしてくれる存在のことを補助犬と呼んでいます。 明るく遊び好きで人との信頼関係が構築された犬が向いており、それぞれに必要な適正をより強く発揮できるように訓練を一定期間行っていきます。 盲導犬・介助犬・聴導犬の総称として使用されています。ハーネスや表示のある胴着を着る

誰が見てもその犬がどんな役割を持っているのか一目瞭然にするために、盲導犬は白か黄色のハーネスの装着を、介助犬と聴導犬はそれぞれの役割を書いた胴着を着用しています。

また、このハーネスや胴着には、公衆衛生上の安全を証明するための認定番号や補助犬の種類が記載されています。

使用者と一緒にいる補助犬はペットと違い、サポートする大切な役割を持っていますので、この証明があるハーネスや胴着を着用している犬にむやみに声を掛けたりオヤツをあげたりして気を散らさない配慮が必要となります。

誰が見てもその犬がどんな役割を持っているのか一目瞭然にするために、盲導犬は白か黄色のハーネスの装着を、介助犬と聴導犬はそれぞれの役割を書いた胴着を着用しています。

また、このハーネスや胴着には、公衆衛生上の安全を証明するための認定番号や補助犬の種類が記載されています。

使用者と一緒にいる補助犬はペットと違い、サポートする大切な役割を持っていますので、この証明があるハーネスや胴着を着用している犬にむやみに声を掛けたりオヤツをあげたりして気を散らさない配慮が必要となります。

公共施設などでの同伴も可能

「身体障害者補助犬法」に基づき、公共施設をはじめ各種交通機関やスーパー・ホテルなどの施設は補助犬同伴を受け入れることが義務とされています。 騒いだり吠えたりして迷惑をかけるような行動をしないよう「身体障害者補助犬法」において適切な管理と行動を義務付けてしっかりと訓練されており、 衛生面においても使用者に義務付けられた管理と適切な行動義務によって、清潔な体の維持とワクチン接種を行っています。 ですが、まだまだ理解されていない場合が多く、特に飲食を伴う店は他のお客様への配慮として入店を断る対応が多く見受けられます。まとめ

補助犬についてご説明をしてきましたが、犬の能力や存在は遥か昔から国境を超えて多くの人に理解されてきたことがわかりました。 人に優しく寄り添ってくれる犬は、ペットとしての存在はもちろん人のサポートをしてくれる大切な家族です。 まだまだ補助犬として活躍する犬は少なく、目にすることもあまりないかもしれません。 もっと頭数が増えて、毎日を明るく楽しく生活される方が増えると嬉しいですね。介助犬の主な仕事内容

介助犬とは、体の不自由な人の手足となって介助し、社会参加の手助けをする訓練犬のことです。

盲導犬・聴導犬とともに「補助犬」と呼ばれていて、それぞれに仕事内容が異なります。

介助犬の仕事内容は、その主人である人(ユーザー)の身体障害の程度によって違いますが、家や外出先でユーザーを支える大切な仕事をします。

犬ができる動作は口にくわえることと前足で押すことの2つですが、この2つを応用して様々な介助を行います。

介助犬はユーザーの言葉による指示を理解し、その指示通り行います。

具体的にどんな仕事内容があるのかをまとめてみました。

介助犬とは、体の不自由な人の手足となって介助し、社会参加の手助けをする訓練犬のことです。

盲導犬・聴導犬とともに「補助犬」と呼ばれていて、それぞれに仕事内容が異なります。

介助犬の仕事内容は、その主人である人(ユーザー)の身体障害の程度によって違いますが、家や外出先でユーザーを支える大切な仕事をします。

犬ができる動作は口にくわえることと前足で押すことの2つですが、この2つを応用して様々な介助を行います。

介助犬はユーザーの言葉による指示を理解し、その指示通り行います。

具体的にどんな仕事内容があるのかをまとめてみました。

手の届かない物を渡す&取ってくる

身体の障害のために、自力では手が届かない物がある場合、介助犬は指示された物を取ってきてユーザーに渡します。 例えば衣服やリモコン、バスや電車の切符など、犬が口にくわえて運ぶことでユーザーの助けとなるのです。 それによって離れた位置にある物や手が届かなかった物でも容易に使用でき、時間も短縮できるようになります。 必要な時に必要な物が手元に届くという保証ができるので、より快適な暮らしが期待できます。指示されたものを入れる&出す

必要な物の名称を決めて、介助犬に覚えさせます。

そして指示された名前の物を、介助犬が探して持って来ます。

例えば冷蔵庫から食べ物や飲み物を持ってくることや、引き出しを開けて財布を出し入れするなど、いろいろな物の名前とそこにある物の名前を正確に判断します。

中でも緊急事態の際に携帯電話を探して持ってくることは非常に大切な仕事で、ユーザーの命を守ることにつながっています。

生活する中で必要となる物の名前はとても多いですが、訓練を通じて一つ一つの物の名前を覚えて実行できるようになるのが介助犬です。

必要な物の名称を決めて、介助犬に覚えさせます。

そして指示された名前の物を、介助犬が探して持って来ます。

例えば冷蔵庫から食べ物や飲み物を持ってくることや、引き出しを開けて財布を出し入れするなど、いろいろな物の名前とそこにある物の名前を正確に判断します。

中でも緊急事態の際に携帯電話を探して持ってくることは非常に大切な仕事で、ユーザーの命を守ることにつながっています。

生活する中で必要となる物の名前はとても多いですが、訓練を通じて一つ一つの物の名前を覚えて実行できるようになるのが介助犬です。

落としてしまった物を拾う

ユーザーは障害のために体を動かすことが難しく、落とした物を拾うことができない不自由さを抱えていることが多いです。 一人暮らしの場合や外出先で誰かに頼むことができない時、拾おうとして転倒し、そのまま動けなくなると非常に危険な状態になります。 その時に介助犬はすぐにくわえて渡すことができるので、落としてしまった物を拾うことができない障害者にとっては、この動作が保証されることは、外出する際の自信になります。 そして危険を回避できる大切な仕事の一つです。窓やドアを開閉する

身体が不自由なユーザーにとって、自動ドアがない場所ではドアを開閉することは難しいです。

窓の開閉も同じで、障害者には簡単にできません。

バリアフリー化が進んでいても、まだまだ窓やドアが自動で開けられるという状況ではありません。

しかし、窓やドアの取っ手に大きめのハンカチや紐を付けると、ドアの重さが軽い場合は、ほとんどのドアの開閉ができるようになります。

これにより、部屋の移動なども楽に行なえます。

ただし、重いドアはかなりの負担になるので、介助犬だけでは難しいこともあり課題です。

介助犬は前足や鼻を使って押したり、取っ手につけた紐をくわえて引っ張ったりすることで開閉します。

冷蔵庫などのドアの開閉もも同じようにして行います。

身体が不自由なユーザーにとって、自動ドアがない場所ではドアを開閉することは難しいです。

窓の開閉も同じで、障害者には簡単にできません。

バリアフリー化が進んでいても、まだまだ窓やドアが自動で開けられるという状況ではありません。

しかし、窓やドアの取っ手に大きめのハンカチや紐を付けると、ドアの重さが軽い場合は、ほとんどのドアの開閉ができるようになります。

これにより、部屋の移動なども楽に行なえます。

ただし、重いドアはかなりの負担になるので、介助犬だけでは難しいこともあり課題です。

介助犬は前足や鼻を使って押したり、取っ手につけた紐をくわえて引っ張ったりすることで開閉します。

冷蔵庫などのドアの開閉もも同じようにして行います。

体位を変換する

脊髄の障害がある人は血行障害がおきないように定期的に体の位置を変える必要があります。 自分で手足を動かすことができない人のために、その手伝いを介助犬が行います。 体位の変換ができず、むくみができることを予防するために、介助犬が使用者の手足となり、指示した際に圧迫されている部分を動かすことが可能です。 また、寝ている姿勢から起きる時の介助や座った位置から立ち上がる時の介助、ベッドから車椅子に移る際の介助などもできます。 必要な時に呼ぶとその場所に来て、手助けをしてくれることはとてもありがたいことです。 介助犬は24時間いつでもそばに待機して、要望に応えてくれます。介助犬の歴史

介助犬の歴史には諸説あり、はっきりと判明していないのですが、アメリカで初めての介助犬の育成がスタートしたのが1970年代だと言われています。

飼っていたペットを生まれつき身体が不自由だった子供のために介助犬として訓練したと言われています。

日本の介助犬第1号は1992年です。

事故で身体に麻痺を負った女性がアメリカで出会った介助犬を日本に連れて帰り、その犬が日本で初めての介助犬だそうです。

その後、トレーナーによる介助犬訓練が始まり、1995年に日本で訓練を受けた初めての介助犬が誕生しました。

1999年には介助犬の法制化に向けた検討が国会でも始まり、盲導犬・聴導犬・介助犬を「身体障害者補助犬」として認め、公共施設や病院、ホテル、飲食店などへの同伴受け入れが認められるようになりました。

介助犬の歴史には諸説あり、はっきりと判明していないのですが、アメリカで初めての介助犬の育成がスタートしたのが1970年代だと言われています。

飼っていたペットを生まれつき身体が不自由だった子供のために介助犬として訓練したと言われています。

日本の介助犬第1号は1992年です。

事故で身体に麻痺を負った女性がアメリカで出会った介助犬を日本に連れて帰り、その犬が日本で初めての介助犬だそうです。

その後、トレーナーによる介助犬訓練が始まり、1995年に日本で訓練を受けた初めての介助犬が誕生しました。

1999年には介助犬の法制化に向けた検討が国会でも始まり、盲導犬・聴導犬・介助犬を「身体障害者補助犬」として認め、公共施設や病院、ホテル、飲食店などへの同伴受け入れが認められるようになりました。

介助犬に向いている犬種

一般的にラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、F1(ラブラドールとゴールデンのハーフ犬)などの大型犬が介助犬に向いています。

他にも、プードルの中でも大きいスタンダード・プードルも介助犬として活躍します。

なぜ大型犬が向いているのかというと、落とした物や指示された物を口にくわえて持ってくるという仕事は小型犬では難しいからです。

他にも体位の変換を手伝ったり、ドアの開閉なども力がある大型犬でないとできません。

また、レトリーバー系の犬は人と一緒に何かをすることを喜ぶ性格で、訓練性も非常に高く、優しいイメージなので社会に受け入れられやすいという理由もあります。

介助犬の訓練は1歳から適性があると評価された犬が候補犬として約2年間行います。

審査に合格すれば、ユーザーとの生活をともにして働き、10歳になると引退します。

一般的にラブラドール・レトリーバーやゴールデン・レトリーバー、F1(ラブラドールとゴールデンのハーフ犬)などの大型犬が介助犬に向いています。

他にも、プードルの中でも大きいスタンダード・プードルも介助犬として活躍します。

なぜ大型犬が向いているのかというと、落とした物や指示された物を口にくわえて持ってくるという仕事は小型犬では難しいからです。

他にも体位の変換を手伝ったり、ドアの開閉なども力がある大型犬でないとできません。

また、レトリーバー系の犬は人と一緒に何かをすることを喜ぶ性格で、訓練性も非常に高く、優しいイメージなので社会に受け入れられやすいという理由もあります。

介助犬の訓練は1歳から適性があると評価された犬が候補犬として約2年間行います。

審査に合格すれば、ユーザーとの生活をともにして働き、10歳になると引退します。

介助犬が欲しい人に求められる条件

介助犬は住んでいる自治体に申請して、合同訓練を行い審査に合格して初めて「貸与」されます。

「貸与」とはつまり「犬を貸してもらっている」ということで、自分の飼い犬(ペット)ではありません。

介助犬が貸与されるためにはいくつかの条件があります。

その条件を次に紹介しますが、自治体によっても貸与条件が少し異なることがあるので、介助犬に関する情報を集めましょう。

介助犬は住んでいる自治体に申請して、合同訓練を行い審査に合格して初めて「貸与」されます。

「貸与」とはつまり「犬を貸してもらっている」ということで、自分の飼い犬(ペット)ではありません。

介助犬が貸与されるためにはいくつかの条件があります。

その条件を次に紹介しますが、自治体によっても貸与条件が少し異なることがあるので、介助犬に関する情報を集めましょう。

介助犬の健康を守る

介助犬とはいつも一緒に行動し、生活全般をともにするので、ユーザーも犬のお世話をする義務があります。 食事や排泄の世話はもちろん、シャンプーやブラッシングをして清潔に保つことも重要です。 さらに、犬の健康を守ることも大きな義務です。 普段から健康観察を行い、定期的に健康診断や予防接種などを受け、健康管理を行う義務があります。 責任を持って犬の行動を管理し、できる限り世話することや愛情を持って接することでお互いの信頼関係が強くなり、良きパートナーとなれます。身体障害者手帳を所持している

申請のためには身体障害の状況と身体障害者手帳が必要です。

自治体によりますが、身体障害者手帳2級以上で、肢体不自由の方などと限定されているパターンの場所もあるようです。

例えば盲導犬であれば視覚障害、聴導犬は聴覚障害、介助犬は肢体障害というように細かく障害の内容や程度が決まっていることが多いので、その点は住んでいる自治体のホームページをご覧ください。

適切な貸与かどうかの検討は重要事項ですので、この条件は必ず確認してください。

申請のためには身体障害の状況と身体障害者手帳が必要です。

自治体によりますが、身体障害者手帳2級以上で、肢体不自由の方などと限定されているパターンの場所もあるようです。

例えば盲導犬であれば視覚障害、聴導犬は聴覚障害、介助犬は肢体障害というように細かく障害の内容や程度が決まっていることが多いので、その点は住んでいる自治体のホームページをご覧ください。

適切な貸与かどうかの検討は重要事項ですので、この条件は必ず確認してください。

介助犬の表示義務を守る

介助犬の使用者は、パートナーの犬が介助犬であることを、きちんと示す義務があります。 外出する際には、大きく「介助犬」と書かれた胴着を犬が着ています。 ユーザーは身体障害者補助犬認定証と身体障害者補助犬健康管理手帳を常に持ち、いつでも提示できるようにしなければいけません。 介助犬は法律で認定された補助犬として、様々な権利が守られています。 ですから、正しい事実を表示し、トラブルを防ぐためにも大切な義務です。合同訓練に参加できる

介助犬を迎えたいと申し込みをした後、訓練センターで犬との合同訓練が実施されます。

約40日~50日に渡って泊まり込み、介助犬への指示を出すこと、食事やブラッシングなどの日常の世話の仕方、室内や屋外での介助訓練、施設へ同伴する訓練など一通り行います。

そして認定審査に合格して初めて、介助犬のユーザーとなり、自宅で一緒に生活が始まりますので、この合同訓練はその第一歩として重要なものです。

介助犬を迎えたいと申し込みをした後、訓練センターで犬との合同訓練が実施されます。

約40日~50日に渡って泊まり込み、介助犬への指示を出すこと、食事やブラッシングなどの日常の世話の仕方、室内や屋外での介助訓練、施設へ同伴する訓練など一通り行います。

そして認定審査に合格して初めて、介助犬のユーザーとなり、自宅で一緒に生活が始まりますので、この合同訓練はその第一歩として重要なものです。

介助犬を世話する際の費用を払える

介助犬は無償で貸与される決まりですが、病院を受診する費用やエサ代などは基本的に自己負担となります。 社会的に自立している人を支えるのが目的なので、収入もある程度は必要となってきます。 毎年1回義務付けられている狂犬病の予防接種は3,500円前後、感染症予防のためのワクチンは種類によっても違いますがおよそ8,000円前後です。 その他にもドッグフードや食器、トイレなどグッズとして準備が必要なものがあります。 約8年間介助犬は生活を支えてくれる存在なので、家族の一員として健康で過ごしやすい環境を整えるのも人間の義務となります。18歳以上に達している人

基本的に介助犬は18歳以上の障害を持つ人が、積極的に社会に参加できることや自立することを目的として、貸与がなされているため、年齢条件があります。

自治体によっては、65歳までという上限がついているところもあります。

つまり、介助犬は介護をするのが目的ではないので介護保険の対象とはなりません。

障害を持つ高齢者の人が在宅で介助犬の支援を受けているというケースもありますが、こちらは特別なケースでしょう。

個人の状況や自治体によっても異なりますので、問い合わせをして確認してください。

基本的に介助犬は18歳以上の障害を持つ人が、積極的に社会に参加できることや自立することを目的として、貸与がなされているため、年齢条件があります。

自治体によっては、65歳までという上限がついているところもあります。

つまり、介助犬は介護をするのが目的ではないので介護保険の対象とはなりません。

障害を持つ高齢者の人が在宅で介助犬の支援を受けているというケースもありますが、こちらは特別なケースでしょう。

個人の状況や自治体によっても異なりますので、問い合わせをして確認してください。

まとめ

介助犬と一緒に生きることで、多くの身体障害者の方が外出が容易になり、社会参加をすることができています。 寝たきりの病気を持っていた人が介助犬のおかげで初めて青空を見たという感動も味わえています。 24時間ともに過ごす介助犬は、その仕事を楽しんでできるように訓練され、一人でも多くの障害者の方が社会で自立し生き生きと過ごせるように人間のために働く犬なのです。 介助犬の訓練はボランティアや寄付で成り立っている事業なので、関心がある人は参加も検討されてみてください。盲導犬になる犬種とは?

盲導犬はご存知の通り、目が不自由な人が安全に外出できるようにサポートする犬です。

盲導犬についてはメディアでも取り上げられることが多いですね。

感動的な話題などがよく知られていますが、盲導犬に選ばれる犬種は決まっているのでしょうか。

どんな犬種でもなれるのか、不向きな犬種があるのかについて解説していきます。

あまり街中で見かけることはない盲導犬ですが、どのような性質が向いているのか見ていきましょう。

盲導犬はご存知の通り、目が不自由な人が安全に外出できるようにサポートする犬です。

盲導犬についてはメディアでも取り上げられることが多いですね。

感動的な話題などがよく知られていますが、盲導犬に選ばれる犬種は決まっているのでしょうか。

どんな犬種でもなれるのか、不向きな犬種があるのかについて解説していきます。

あまり街中で見かけることはない盲導犬ですが、どのような性質が向いているのか見ていきましょう。

ラブラドールレトリーバー

おっとりした性格をしていて、元々使役犬だったため、とても従順な犬です。 平均寿命が12年~14年で、盲導犬として働ける年月も長いです。 身体は大きくても、垂れ耳と愛嬌のある顔つきで周囲から親しみやすい外見もポイントでしょう。 また、人懐こく人間と一緒に作業をすることが大好きな犬で、好奇心を生かして楽しく訓練に取り組めるところが盲導犬に向いています。 短毛で手入れがしやすいところも視覚障害者の人には適している点です。 これらの様々な点から、日本では盲導犬の80%以上がラブラドールレトリーバーです。 盲導犬を扱った映画などでも多くがラブラドールレトリーバーを使っているでしょう。ゴールデンレトリーバー

ラブラドールよりも好奇心が強い性格で、育成訓練に向いている犬種だと言われています。

明るく陽気な性格で、飼い主にも忠実であり、ラブラドールと同様、人のそばにいること、人と一緒に作業することが大好きです。

環境に順応する能力も高く、外見も愛らしく親しみやすいのでよく知られている犬種でもあります。

名前は同じ「レトリーバー」と付いていますが、犬種としては違います。

長毛のふわふわとした毛並みが美しいのですが、お手入れが大変という理由があり、日本では盲導犬としては少ないようです。

ただ、海外では盲導犬として多く活躍されています。

最近ではラブラドールとゴールデンのミックスで「F1」と呼ばれる犬種が日本でも盲導犬に適しているとして採用されています。

ラブラドールよりも好奇心が強い性格で、育成訓練に向いている犬種だと言われています。

明るく陽気な性格で、飼い主にも忠実であり、ラブラドールと同様、人のそばにいること、人と一緒に作業することが大好きです。

環境に順応する能力も高く、外見も愛らしく親しみやすいのでよく知られている犬種でもあります。

名前は同じ「レトリーバー」と付いていますが、犬種としては違います。

長毛のふわふわとした毛並みが美しいのですが、お手入れが大変という理由があり、日本では盲導犬としては少ないようです。

ただ、海外では盲導犬として多く活躍されています。

最近ではラブラドールとゴールデンのミックスで「F1」と呼ばれる犬種が日本でも盲導犬に適しているとして採用されています。

盲導犬の誕生の歴史

盲導犬はいつ頃から誕生したのでしょうか。

盲導犬第1号は1916年にドイツで誕生しました。

しかし実際はもっと以前から目の不自由な飼い主を犬が助けている様子があちらこちらから発見されています。

犬と人間の繋がりは古くから存在していたのです。

次に盲導犬の歴史をたどってみましょう。

盲導犬はいつ頃から誕生したのでしょうか。

盲導犬第1号は1916年にドイツで誕生しました。

しかし実際はもっと以前から目の不自由な飼い主を犬が助けている様子があちらこちらから発見されています。

犬と人間の繋がりは古くから存在していたのです。

次に盲導犬の歴史をたどってみましょう。

ヨーロッパが起源とされる盲導犬

紀元1世紀のイタリアのポンペイの壁画や、17世紀の書籍などに盲導犬らしき犬の姿が描かれていました。 犬が飼い主を助ける行動は自然と見られたものでしたが、現在のような盲導犬の訓練をするようになったのは、20世紀になってからです。 第1次世界大戦で多くの人が重傷を負いました。 ドイツのスターリン博士は、犬が視覚障害者を助けられるのではないかと考え、1916年世界初となる盲導犬訓練学校が設立されました。 3年後には539頭の盲導犬が生まれ、アメリカやイギリスでも盲導犬協会が誕生することとなり、世界に広がっていきました。日本に初めてやってきた盲導犬

1938年(昭和13年)、アメリカ人のゴルドン氏は盲導犬を連れて日本を訪れました。

日本が盲導犬という存在に出会った瞬間だと言えるでしょう。

翌年、ドイツで育った4頭の盲導犬が輸入され、失明した人の社会復帰に貢献しました。

その後戦争の混乱で盲導犬は次々と亡くなり、育成事業も途絶えてしまいました。

1948年、塩谷賢一氏が盲導犬育成を開始し、1957年日本での第1号となる盲導犬チャンピィが誕生しました。

1938年(昭和13年)、アメリカ人のゴルドン氏は盲導犬を連れて日本を訪れました。

日本が盲導犬という存在に出会った瞬間だと言えるでしょう。

翌年、ドイツで育った4頭の盲導犬が輸入され、失明した人の社会復帰に貢献しました。

その後戦争の混乱で盲導犬は次々と亡くなり、育成事業も途絶えてしまいました。

1948年、塩谷賢一氏が盲導犬育成を開始し、1957年日本での第1号となる盲導犬チャンピィが誕生しました。

盲導犬に不向きの犬種

盲導犬になるには、能力と訓練を楽しんで取り組める性格が大切だと言われます。

先程あげたラブラドールやゴールデンレトリーバーはその点がとても適しています。

また多くの人や動物と会う機会が多いため、攻撃性がなく順応性が高いことも重要です。

現在800近い犬種がありますが、その中でも盲導犬には向いていない犬種はどれなのか、その理由とともに説明します。

盲導犬になるには、能力と訓練を楽しんで取り組める性格が大切だと言われます。

先程あげたラブラドールやゴールデンレトリーバーはその点がとても適しています。

また多くの人や動物と会う機会が多いため、攻撃性がなく順応性が高いことも重要です。

現在800近い犬種がありますが、その中でも盲導犬には向いていない犬種はどれなのか、その理由とともに説明します。

和犬やミニ・トイ

柴犬や甲斐犬、秋田犬などの和犬、ミニチュアダックスやトイプードルなどの小型犬は盲導犬には不向きです。 盲導犬は使用者の目となって歩き、危険から守ることが仕事です。 障害物を避けるために身体を張って危険から使用者を守ることもあります。 ですから、大型犬でないとその役目を全うすることはできません。 また昔はシェパードが多かったのですが、見た目が精悍で犬が苦手な人にとっては怖いという印象を与えるため、レトリーバー系を採用することになりました。 和犬も精悍な犬が多いため、そういう外見的な理由も加わっています。盲導犬に不向きと言われる理由

和犬やミニ・トイの犬種が盲導犬に不向きである理由は、外で飼われる番犬としての役割を果たしてきたためだと言われています。

番犬としての歴史がある犬も今では家族同様に過ごすことが多く、小型犬も可愛がられていますので、人間に懐き、飼い主への愛情を持っています。

しかし、盲導犬はペットではないため訓練性という点では難しいと言えるでしょう。

視覚障害を持つ使用者が安全に進めることを第一に考えた訓練を楽しんで行えるという性格はどんな犬種でも持てるものではありません。

好奇心が高く、人と一緒に作業をすることが求められます。

和犬やミニ・トイの犬種が盲導犬に不向きである理由は、外で飼われる番犬としての役割を果たしてきたためだと言われています。

番犬としての歴史がある犬も今では家族同様に過ごすことが多く、小型犬も可愛がられていますので、人間に懐き、飼い主への愛情を持っています。

しかし、盲導犬はペットではないため訓練性という点では難しいと言えるでしょう。

視覚障害を持つ使用者が安全に進めることを第一に考えた訓練を楽しんで行えるという性格はどんな犬種でも持てるものではありません。

好奇心が高く、人と一緒に作業をすることが求められます。

犬種関係なく性格が不向きな場合も

盲導犬に向き不向きの犬種はありますが、ラブラドールなどの向いている犬種なら全てが盲導犬になれるのかというとそうではありません。 候補犬として生まれても、実際に訓練を行ってみて盲導犬に向いていないと判定される犬も少なからずいます。 不向きと言われる犬には活発すぎる、吠えるなど様々な理由があり、我の強い性格の犬も多いです。 盲導犬に適した、または不向きという線引きは、最終的にその犬のそれぞれの性質によるのです。盲導犬が誕生してから引退するまで

盲導犬が誕生してから引退するまでの一生とはどのようなものなのでしょうか。

訓練を受ける期間は半年から1年と言われ、その後約8年間盲導犬として働きます。

2021年3月時点で実働している盲導犬は861頭いますが、彼らの一生を順に見ていきたいと思います。

盲導犬が誕生してから引退するまでの一生とはどのようなものなのでしょうか。

訓練を受ける期間は半年から1年と言われ、その後約8年間盲導犬として働きます。

2021年3月時点で実働している盲導犬は861頭いますが、彼らの一生を順に見ていきたいと思います。

盲導犬の生涯①:誕生から子犬時代

まずは、元々盲導犬に適した性質を持った健康的な両親から生まれた子犬であることが前提です。 生後2ヶ月になると母犬のもとを離れて、一般のボランティア(パピーウォーカー)に育てられます。 ここで人間からの愛情をたっぷりと受け、一緒に過ごすことが楽しいことや社会のルールを学びます。 1歳になったら、パピーウォーカーから盲導犬訓練センターに返されて、訓練を受けます。 そして、盲導犬候補の訓練を受けて、試験を合格した子犬のみが盲導犬に選ばれます。盲導犬の生涯②:訓練

1歳を過ぎたら、パピーウォーカーという場所から、盲導犬訓練センターへ返され、盲導犬になるために必要な訓練を行う日々が始まります。

訓練期間は半年から1年ほどです。

盲導犬になるための訓練は、基本的な「シット」や「ダウン」などの動作を行うこと、人を安全に誘導するための誘導訓練があります。

道の角や段差の教え方や障害物を避けて歩く訓練、エスカレーターや電車に乗る訓練などを繰り返し行います。

また、動いている車やバイクなどに危険を察知し、犬自らが進むかどうかを判断できるという訓練も必要です。

1歳を過ぎたら、パピーウォーカーという場所から、盲導犬訓練センターへ返され、盲導犬になるために必要な訓練を行う日々が始まります。

訓練期間は半年から1年ほどです。

盲導犬になるための訓練は、基本的な「シット」や「ダウン」などの動作を行うこと、人を安全に誘導するための誘導訓練があります。

道の角や段差の教え方や障害物を避けて歩く訓練、エスカレーターや電車に乗る訓練などを繰り返し行います。

また、動いている車やバイクなどに危険を察知し、犬自らが進むかどうかを判断できるという訓練も必要です。

盲導犬の生涯③:盲導犬使用者との訓練

たくさんの訓練を行いながら、訓練士によって評価をし、盲導犬に向いているかどうかを判定します。 この時点で向いていないと判断された犬はキャリアチェンジ犬と呼ばれ、別の道へ進みます。 盲導犬の候補犬となった犬は実際に盲導犬使用者との共同訓練がスタートします。 いよいよ本番の準備に入るのです。 実際に目の不自由な方と歩行訓練を行ったり、日常生活の過ごし方などを使用者と一緒に学びます。 約4週間、訓練センターで共に暮らしながらパートナーとして過ごすための訓練です。盲導犬の生涯④:盲導犬として送る生活

盲導犬使用者との共同訓練を問題なく終えることができたら、ようやく盲導犬として暮らし、パートナーを支える日々がスタートします。

通勤や通学、買い物など普段利用する道できちんと安全に歩けるかどうかを訓練士が確認します。

その後も定期的に担当する訓練士が訪問し、フォローアップをします。

使用者は毎年の予防接種や健康診断、日頃の健康観察を必ず行い、訓練士にも報告する義務があります。

そうして、盲導犬とパートナーは共に安心して助け合いながら暮らしていきます。

盲導犬使用者との共同訓練を問題なく終えることができたら、ようやく盲導犬として暮らし、パートナーを支える日々がスタートします。

通勤や通学、買い物など普段利用する道できちんと安全に歩けるかどうかを訓練士が確認します。

その後も定期的に担当する訓練士が訪問し、フォローアップをします。

使用者は毎年の予防接種や健康診断、日頃の健康観察を必ず行い、訓練士にも報告する義務があります。

そうして、盲導犬とパートナーは共に安心して助け合いながら暮らしていきます。

盲導犬の生涯⑤:引退

10歳頃まで盲導犬として使用者を支えたら、その使用者との別れがやって来ます。 つまり盲導犬の引退です。 その後は引退犬飼育ボランティアの家庭で普通の犬としての生活を送ったり、のんびりと余生を仲間達(元盲導犬)と過ごしたりします。 もう、お仕事のためのハーネスはつけません。 使用者は引退犬の様子を聞いたり、会いに行くこともあります。まとめ

盲導犬に向いている犬種や一生についてまとめてみました。 訓練を終えて一生懸命お仕事をしている盲導犬は、視覚障害がある人の命を守る役割を果たしています。 ハーネスを付けて仕事をしているときは集中できるように、犬に声をかけたり触ったりしないようにしましょう。 盲導犬の一生にはボランティアの役割も大きいです。 関心がある人は詳しく調べてみるのも良いですね。 盲導犬への理解が進み、いたずらや同伴拒否などがなくなることを願っています。毛球症の原因

猫を飼っている方は愛猫が毛の塊を吐く場面を見たことがあるのではないでしょうか。

初めて見た方はびっくりしてしまうかもしれませんが猫が毛の塊を吐くことは病気ではなく自然なことなのです。

ですが、この毛の塊が原因で引き起こされる「毛球症」という消化器系の病気を発症することがあるためここでは毛球症の原因について解説していきます。

猫を飼っている方は愛猫が毛の塊を吐く場面を見たことがあるのではないでしょうか。

初めて見た方はびっくりしてしまうかもしれませんが猫が毛の塊を吐くことは病気ではなく自然なことなのです。

ですが、この毛の塊が原因で引き起こされる「毛球症」という消化器系の病気を発症することがあるためここでは毛球症の原因について解説していきます。

過剰に行われるグルーミング

猫は自分でグルーミングをする動物ですが、心因性脱毛と呼ばれる過剰なストレスがかかると、その不安を和らげようとして毛づくろいを頻繁に行うようになります。 猫の舌はザラザラした突起が付いているため、過剰にグルーミングが行われることで被毛が切れ、口の中に入っていきます。 中にはグルーミング以外に毛を噛んでしまう行動も見られ、まずはストレスとなる原因を取り除いてあげなければその行動をやめないでしょう。 猫がストレスに感じる要因には飼育環境の変化が影響しており、過剰なグルーミングが悪化すると皮膚炎を起こす危険性もあるため、グルーミングを頻繁に行うようになったと感じたら何が原因かを真っ先に考えてあげてくださいね。胃腸の働きが悪くなっている

人間と同じで猫も加齢におり胃腸の働きが弱くなっていきます。

そのため、飲み込んだ毛玉を上手く吐き出せなくなったり、便秘になったりすることで胃腸内で消化できず詰まってしまうことがあります。

最悪の場合、開腹手術が必要になることもあるので、飼い主さんの日頃からの観察が重要になってきます。

人間と同じで猫も加齢におり胃腸の働きが弱くなっていきます。

そのため、飲み込んだ毛玉を上手く吐き出せなくなったり、便秘になったりすることで胃腸内で消化できず詰まってしまうことがあります。

最悪の場合、開腹手術が必要になることもあるので、飼い主さんの日頃からの観察が重要になってきます。

ブラッシングが足りない

ブラッシングをしていないと、グルーミングの際に飲み込んでしまう毛が必然的に多くなります。 毛球の正体は大量の毛が絡まり合いボールやフェルト状に固まったものです。 特に長毛種は毛づくろいをする回数がそれほど多くなくても、口の中に入る毛の量が多くなるため、短毛種に比べると毛球症になるリスクが高いと言えるでしょう。 毛づくろいの回数が多くなくても、口の中に入る毛の量が多くなるという状況は換毛期と言えます。 冬毛から夏毛、夏毛から冬毛へと生え変わる季節の変わり目はブラッシングを小まめにしてあげることが大切です。毛球症の症状

毛球症の症状は吐く・えずく・エサを食べない・便秘・お腹がパンパンに膨らむなど消化器系の症状が現れることが多いと言えます。

ここでは代表的な種類と症状について解説していきましょう。

毛球症の症状は吐く・えずく・エサを食べない・便秘・お腹がパンパンに膨らむなど消化器系の症状が現れることが多いと言えます。

ここでは代表的な種類と症状について解説していきましょう。

症状①:腸管型

飲み込んだ被毛が胃袋を通過して十二指腸や小腸にまで到達してそこで止まってしまうパターンです。 長期化すると腸閉塞など更に重篤な疾患につながります。 主な症状は食欲不振・元気喪失・体重減少・嘔吐・えづき(吐こうとする仕草をしますが何も出ない)・脱水・腹部の腫瘤・便秘などです。 閉塞が長引くと血流が遮断されて長官組織の壊死が引き起こされ、血便が見られることもあります。症状②:胃型

飲み込んだ被毛が胃袋の中に止まるパターンです。

毛球症の中でも最もポピュラーに見られる種類で、胃食道重責症や胃運動不全症などが基礎疾患になることもあります。

主な症状は食欲不振・元気喪失・体重減少・頻繁の嘔吐・ガスや胃液による腹部の腫瘤などです。

飲み込んだ被毛が胃袋の中に止まるパターンです。

毛球症の中でも最もポピュラーに見られる種類で、胃食道重責症や胃運動不全症などが基礎疾患になることもあります。

主な症状は食欲不振・元気喪失・体重減少・頻繁の嘔吐・ガスや胃液による腹部の腫瘤などです。

症状③:食道型

飲み込んだ被毛が食道内に留まるパターンです。 多くの場合、食道裂孔(しょくどうれっこう)ヘルニア・食道憩室(しょくどうけいしつ)・食道絞扼(しょくどうこうやく)・食道運動不全といった基礎疾患が原因となっています。 主な症状は食欲不振・元気喪失・体重減少・食道とは無関係の嘔吐です。 食道に傷がついている場合、吐きだしたものの中に血が混じっていることもあります。毛球症の予防法

本来猫がグルーミングをするのは自然なことなので病的な行動ではありません。

ですが、その回数や程度が問題で、身体の中に必定以上に被毛を取り込まないようにすることが最大の予防となります。

また、長毛種の猫も場合は毛球ができやすいので、細心の注意が必要でしょう。

そこでここでは毛球症にならないための予防法を解説していきます。

本来猫がグルーミングをするのは自然なことなので病的な行動ではありません。

ですが、その回数や程度が問題で、身体の中に必定以上に被毛を取り込まないようにすることが最大の予防となります。

また、長毛種の猫も場合は毛球ができやすいので、細心の注意が必要でしょう。

そこでここでは毛球症にならないための予防法を解説していきます。

スキンケア・ストレス対策を行う

過剰に毛づくろいをしないためのストレス対策やスキンケアをしてあげてください。 ストレスについては、環境の変化を極力排除することが望ましいでしょう。 家族や同居猫の増減、部屋の模様替えや転居などやむを得ずストレスを与えかねない場合は、猫のストレス緩和に役立つフェロモン剤が販売されています。 使用については獣医師に相談してみてくださいね。サプリメント・フードを与える

食事やサプリメントを使って毛球症の予防をすることもできます。

猫用のフードには、毛球ができにくくすることをうたい、食物繊維を適度に配合したものが販売されています。

また、飲み込んでしまった毛玉をスムーズに排泄できることを目的としたサプリメントには、油脂を含んだチューブタイプのものがあり、手軽に与えることができるので一度試してみてくださいね。

食事やサプリメントを使って毛球症の予防をすることもできます。

猫用のフードには、毛球ができにくくすることをうたい、食物繊維を適度に配合したものが販売されています。

また、飲み込んでしまった毛玉をスムーズに排泄できることを目的としたサプリメントには、油脂を含んだチューブタイプのものがあり、手軽に与えることができるので一度試してみてくださいね。

ブラッシングをする

前述したように毛球症を防ぐためにはまずグルーミングをして毛が口の中に入りにくくしてあげなければいけません。 定期的にブラッシングをかけることによって、猫自身による毛づくろいの回数の軽減が期待できるほか、毛づくろいをした際に飲み込む毛の量も抑制することができるでしょう。毛球症の治療法

さまざまな予防対策をしても残念ながら毛球症になってしまう子もいます。

毛球症の治療法はさまざまなので、ここでは毛球症になったらどんな治療をするのかを解説していきます。

さまざまな予防対策をしても残念ながら毛球症になってしまう子もいます。

毛球症の治療法はさまざまなので、ここでは毛球症になったらどんな治療をするのかを解説していきます。

治療①:皮膚炎を抑える

猫がノミ皮膚炎を発症していたり何らかのアレルギーを抱えている場合、皮膚のかゆみや痛みを緩和しようとして一か所を舐め続け大量の被毛を飲み込んでしまいます。 なので皮膚炎が基礎疾患である場合はまずその治療を行います。 皮膚の違和感がなければ必然的にグルーミングの頻度や時間が減り、飲み込む被毛の総量も連動して減ってくれるでしょう。治療②:消化管の基礎疾患を抑える

消化管に何らかの基礎疾患を抱えている場合は、まずその治療を行います。 排出プロセスが正常化すれば被毛を飲み込んでも自力で排出することができるので、自然と毛球症も治ってくるでしょう。 しかし、既に毛玉が腸内や食堂にとどまってしまっている場合はヘアボール摘出手術という方法で治療するしかありません。 そうなってしまうと治療費が嵩むだけではなく、猫にとっても負担になってしまうのでそうなる前に早期治療をすることが重要です。毛球症になりやすい猫の種類

グルーミングする猫であればどんな猫でも毛球症になりやすいのですが、特にペルシャやヒマラヤンなどの長毛種が発症しやすく、春や秋などの換毛期は特に注意が必要です。

品種に限らずストレスを感じやすい猫やキレイ好きな猫で長時間毛づくろいをする場合、毛を飲み込んでしまう毛の量が増すため発症しやすいと言えるでしょう。

また、老齢猫は吐き戻す力が弱まり、胃腸の機能も落ちるため毛球症になりやすいと考えられます。

グルーミングする猫であればどんな猫でも毛球症になりやすいのですが、特にペルシャやヒマラヤンなどの長毛種が発症しやすく、春や秋などの換毛期は特に注意が必要です。

品種に限らずストレスを感じやすい猫やキレイ好きな猫で長時間毛づくろいをする場合、毛を飲み込んでしまう毛の量が増すため発症しやすいと言えるでしょう。

また、老齢猫は吐き戻す力が弱まり、胃腸の機能も落ちるため毛球症になりやすいと考えられます。

まとめ

今回は、猫の毛球症について解説してきました。 猫はグルーミングをする動物なのでグルーミングをすること自体は悪くないのですが、毛球症にならないように気をつける必要があります。 予防法などもご紹介していますので、愛猫が毛球症になって苦しむことがないよう注意してあげてくださいね。猫も貧血になる?

人間はよく貧血になるイメージですが、猫も結論からいうと貧血になります。

理由は後にご紹介しますが、猫が貧血になるメカニズムは血液中に含まれる赤血球の数や濃度が減少し、酸素を全身に十分に送ることができなくなることから貧血が起こるようです。

人の場合に多い、貧血体質ではなく、猫の場合は病気によって引き起こされることが多いのが特徴です。

人間はよく貧血になるイメージですが、猫も結論からいうと貧血になります。

理由は後にご紹介しますが、猫が貧血になるメカニズムは血液中に含まれる赤血球の数や濃度が減少し、酸素を全身に十分に送ることができなくなることから貧血が起こるようです。

人の場合に多い、貧血体質ではなく、猫の場合は病気によって引き起こされることが多いのが特徴です。

猫の貧血の原因

猫の貧血は病気によって引き起こされることが多いとのことですが、どんなことが原因となるのでしょうか。

ここでは猫の貧血の原因をご紹介します。

猫の貧血は病気によって引き起こされることが多いとのことですが、どんなことが原因となるのでしょうか。

ここでは猫の貧血の原因をご紹介します。

原因①:赤血球を作れない

赤血球には寿命があり、猫の赤血球の寿命は約90日と言われています。 血液中の赤血球の数を一定にしておくためには、常に赤血球を作り続ける必要があるのですが、血液中の赤血球の数が数泣くなると腎臓から赤血球を増やすように指令が出されるのです。 それを受けて、骨の中にある骨髄という部分が赤血球を作りだすのですが、この一連の流れがうまく機能しないと、赤血球の製造がストップし、貧血になってしまうのです。 赤血球が作れなくなる病気は主に3つあるのでそれぞれ解説していきます。● 猫白血病ウイルス(FeLV)&猫免疫不全ウイルス症(FIV)

猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスが骨髄に感染して発症すると、骨髄がうまく働けなくなって、赤血球の生産が低下することがあります。

他にも貧血になる原因はさまざまで、内分泌疾患による貧血、赤芽球癆(せきがきゅうろう)、再生不良性貧血、非再生免疫介在性溶血性貧血、骨髄増殖性疾患などが考えられます。

猫白血病ウイルスや猫免疫不全ウイルスが骨髄に感染して発症すると、骨髄がうまく働けなくなって、赤血球の生産が低下することがあります。

他にも貧血になる原因はさまざまで、内分泌疾患による貧血、赤芽球癆(せきがきゅうろう)、再生不良性貧血、非再生免疫介在性溶血性貧血、骨髄増殖性疾患などが考えられます。

● 鉄分の不足

赤血球を成分するためには鉄分は欠かせません。 そのため、鉄分が不足していると赤血球を作ることができなくなります。 成長期や妊娠期など、通常以上に鉄を必要としている時期に偏った食事をしていると起こることがあるでしょう。 また、慢性的な消化管出血やノミなどの外部寄生虫の大量発生でじわじわ血液が失われていくと、鉄分も少しずつ失われていき、貧血を起こすことがあります。● 慢性腎臓病

赤血球の数が減った際、赤血球を増やすように指示を出す臓器が腎臓です。

ですが、慢性腎臓病などで腎臓がダメージを受けてしまうと、このサインを出すことができなくなります。

サインが出てこない限り骨髄は動けないので、慢性腎臓病の猫が貧血になることはよくあるでしょう。

赤血球の数が減った際、赤血球を増やすように指示を出す臓器が腎臓です。

ですが、慢性腎臓病などで腎臓がダメージを受けてしまうと、このサインを出すことができなくなります。

サインが出てこない限り骨髄は動けないので、慢性腎臓病の猫が貧血になることはよくあるでしょう。

原因②:溶血

溶血とは赤血球が体内で壊れてしまう状況で、赤血球が破壊される原因として代表的な病気をご紹介していきます。● 病原体が招く貧血

ヘモプラズマという病原体に感染すると、貧血を引き起こします。

ヘモプラズマは猫の赤血球に寄生して破壊してしまう病原体で、マダニやノミ、さらにヘモプラズマに感染している猫を介して感染すると言われています。

感染した猫とのケンカによる傷や母子感染でうつることから、別名「猫伝染性貧血」とも言われています。

ヘモプラズマという病原体に感染すると、貧血を引き起こします。

ヘモプラズマは猫の赤血球に寄生して破壊してしまう病原体で、マダニやノミ、さらにヘモプラズマに感染している猫を介して感染すると言われています。

感染した猫とのケンカによる傷や母子感染でうつることから、別名「猫伝染性貧血」とも言われています。

● 免疫病が招く貧血

ウイルスや細菌などの異物が体内に侵入すると、それらを攻撃してやっつけてくれるのが免疫機能です。 ですが、猫白血病ウイルス感染や腫瘍などの病気にかかると、免疫機能が正常に働かなくなることがあります。 自身の赤血球を異物と認識してしまい、赤血球を攻撃してしまうことから起こります。 免疫介在性溶血貧血と呼ばれ、いわゆる免疫病の1つです。● 中毒が招く貧血

玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニクなどのネギ類には、猫の赤血球を破壊するアリルプロジスファイドという成分が含まれています。

猫がネギ類を食べると赤血球が破壊されて貧血になってしまいます。

他にも人間の風邪薬や痛み止めに含まれているアセトアミノフェンにも同じような毒性があるので、ネギ類の食べ物と人間の薬を間違って食べないよう十分注意することが重要です。

玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニクなどのネギ類には、猫の赤血球を破壊するアリルプロジスファイドという成分が含まれています。

猫がネギ類を食べると赤血球が破壊されて貧血になってしまいます。

他にも人間の風邪薬や痛み止めに含まれているアセトアミノフェンにも同じような毒性があるので、ネギ類の食べ物と人間の薬を間違って食べないよう十分注意することが重要です。

原因③:大量出血

大きなケガをしたり手術をして傷口から大量に出血した場合、当然必要な血液量が足りなくなるので貧血が起こります。 また、消化管潰瘍(胃潰瘍など)や消化管の腫瘍(リンパ腫や腸腺ガンなど)から、慢性的に出血が起こることもあるので、外傷がなく貧血を起こしている様子が見られる場合はすぐに受診してくださいね。猫の貧血の症状

貧血が目に見えないことが多いため、どんな症状が見られるのかわかりませんよね。

そこで飼い主さんの観察がとても重要になってきます。

ここであ、猫の貧血の症状についてご紹介していきます。

貧血が目に見えないことが多いため、どんな症状が見られるのかわかりませんよね。

そこで飼い主さんの観察がとても重要になってきます。

ここであ、猫の貧血の症状についてご紹介していきます。

一般的な貧血の症状

一般的な猫の貧血の症状は、元気がなかったり、動くのを嫌がったり、食欲不振、呼吸が苦しそう、口の中の粘膜が青白くなる、白目や口内の粘膜の横断、おしっこの色が濃く赤茶色になるという症状が見られます。 放置しておくと重症になってしまう可能性があるので、普段と違う様子が見られたらすぐに受診するようにしましょう。見た目で分かるケースも

一般的な貧血の症状は一瞬で見極められることが少ないため、見逃してしまうこともあるでしょう。

ですが、人間と同様、猫も貧血になると顔や体の一部に変化が起こります。

どんな猫でもわかりやすいのは口の中です。

前述したように、猫の毛柄によっては、鼻、肉球、耳の内側などに色の変化が見られることがあります。

健康な状態ではピンクなのが、青白くなりますが、ほとんど見た目に変化がないこともあるので、健康な時の愛猫はどんな色をしているのか予めチェックしておくことが大切です。

一般的な貧血の症状は一瞬で見極められることが少ないため、見逃してしまうこともあるでしょう。

ですが、人間と同様、猫も貧血になると顔や体の一部に変化が起こります。

どんな猫でもわかりやすいのは口の中です。

前述したように、猫の毛柄によっては、鼻、肉球、耳の内側などに色の変化が見られることがあります。

健康な状態ではピンクなのが、青白くなりますが、ほとんど見た目に変化がないこともあるので、健康な時の愛猫はどんな色をしているのか予めチェックしておくことが大切です。

目立った症状が出ないことも

貧血の初期は目立った症状が出ないこともあります。 人間の貧血は、立ち眩みや卒倒する「脳貧血」のイメージがあるのと同じように、猫も急性に生じた場合は、失神することも。 ですが、失神はまれなケースです。猫の貧血に隠された病気とは?

猫の貧血の原因にはさまざまですが、中には病気によって貧血が引き起こされている場合もあります。

ここでは、猫の貧血に隠された病気についてご紹介していきます。

猫の貧血の原因にはさまざまですが、中には病気によって貧血が引き起こされている場合もあります。

ここでは、猫の貧血に隠された病気についてご紹介していきます。

慢性腎不全

腎臓は尿を作る臓器として知られていますが、体内のバランスを整えたり、血圧を調節したり、ホルモンを分泌したりする働きもあります。 腎臓が分泌しているホルモンの中の1つが、エリスロポエチンという造血ホルモンで、これは骨髄に対して赤血球を作るように促すホルモンです。 そのため、腎臓の機能が低下してしまうと、赤血球が作られなくなっていき、非再生性貧血を起こす原因となってしまうのです。免疫介在性溶血性貧血(IMHA)

免疫機構の異常により、自分自身の赤血球を破壊してしまうことが起こる重度の貧血です。

特に他の原因がなく、突然免疫異常が発生した場合の原発性と、腫瘍や感染など他の要因により引き起こされた二次性の場合があります。

二次性の場合は、免疫を抑える治療と併せて、原因に対する治療も必要となってくるでしょう。

免疫機構の異常により、自分自身の赤血球を破壊してしまうことが起こる重度の貧血です。

特に他の原因がなく、突然免疫異常が発生した場合の原発性と、腫瘍や感染など他の要因により引き起こされた二次性の場合があります。

二次性の場合は、免疫を抑える治療と併せて、原因に対する治療も必要となってくるでしょう。

猫の慢性腎不全という病気のことを知っているでしょうか。

腎臓の機能が徐々に低下してしまう病気で最終的には完全に機能しなくなってしまいます。

高齢の猫が死んでしまう原因で1位になっているほど

猫の慢性腎不全という病気のことを知っているでしょうか。

腎臓の機能が徐々に低下してしまう病気で最終的には完全に機能しなくなってしまいます。

高齢の猫が死んでしまう原因で1位になっているほど ステージ2になると

ステージ2になると 慢性腎不全を予防することができれば猫を守ることにもつながります。

上記では慢性腎不全になる原因は特定されていないことを紹介しましたが、

慢性腎不全を予防することができれば猫を守ることにもつながります。

上記では慢性腎不全になる原因は特定されていないことを紹介しましたが、 急性腎不全は急死してしまうこともありますが、

急性腎不全は急死してしまうこともありますが、